文|David Runciman

譯|蕭育和

二十世紀最重要的一年是哪一年?有三個相當合理的候選。第一個是1917年,這一年發生了俄國革命,美國投入了第一次世界大戰,開啟了一個世紀的強權對抗。第二個候選是1918年,這一年我們看到了俄國退出了一戰,以及德意志與奧匈帝國的瓦解,為往後民主的勝利開了場。第三個候選則是1919年,威瑪憲法與巴黎和會的那一年,這肯定讓一戰的勝利被揮霍掉。以上種種都意味著,一戰的結局改變了一切:而這個事件又混亂無序,任何嘗試總括的努力皆屬徒然。其關鍵的特質是無法適切地用單一的年份,在時間表中加以界定,歷史很少能夠這樣。

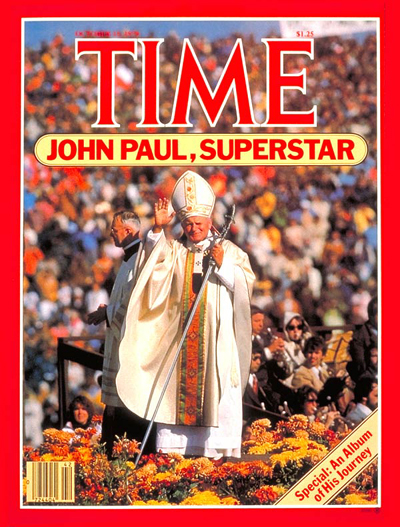

這就是卡里爾這本迷人又讓人失望的書的問題所在,這本書把1979當成降生21世紀的一年。卡里爾用五個彼此交疊的故事──四個故事與個人有關,一個則與關乎一個國家──來構築他的論證。這四個人分別是柴契爾夫人、鄧小平、霍梅尼教長(Ayatollah Khomeini)以及教宗若望保祿二世,而那個國家則是阿富汗。1979年對他們來說都意義非凡。這一年柴契爾夫人贏得普選;鄧小平啟動轉變中國的經濟改革;伊朗的革命把霍梅尼推向權力王座;也在這一年新任的教宗訪問了他的母國波蘭,激發了公眾無視共產政權,澎湃的擁載;同樣是這一年蘇聯入侵阿富汗。這些都是動見觀瞻的事件,卡里爾把它們編織成一個單一的敘事,1979標誌了20世紀世俗化進步的迷思,開始土崩瓦解的一年。把這些故事不同片段糾合在一起的是,它們各自都代表,據說已經在二十世紀完蛋了,或者至少已經控制住的兩種力量的復仇:市場與宗教。

但對這個別具意致的故事來說,1978年似乎也同樣重要。畢竟在1978年,鄧小平與若望保祿二世這兩個重要的主角各自攀上了權力頂峰。鄧小平在文革期間曾經被黨內迫害打成壞份子,1977年他以負責對外事務的國務院副總統身分正式復出,但直到1978年11月,黨內的毛信徒跟改革派攤牌的工作會議上,鄧小平才迎來他的關鍵勝利。當時的黨主席華國鋒,還有曾經登上紅衛兵領導的保王派汪東興,是所謂的凡是派領導人,他們的口號是「凡是毛澤東的決策都堅決維護,凡是毛澤東的指示都堅決遵循」,鄧小平的口號則是「實踐是檢驗真理的唯一標準」,這場黨內鬥爭平反了在文革受苦的黨內成員,華國鋒與汪東興小心翼翼地處理這個過去的問題,唯恐傷害到他們的權威,他們仍然堅持反革命派是毛澤東的敵人,他們的對手則堅持這些在毛晚年的受害者,遠遠不是背叛了革命,反而是黨背叛了這些忠貞革命黨員。

鄧小平在這些激烈與高度機密的討論中是缺席的,他正出訪東南亞,視察他的工作績效。但每個人都很清楚鄧小平是爭論重點,在鄧抵達東南亞時,華國鋒與汪東興在黨內四天的會議中節節敗退。發言的人一個個點名批判他們,汪東興甚至被迫自我批判,承認他過去的政治罪愆,等到鄧華麗登場的時候,他已經不需要再說什麼了,他馬上取得了黨內領導人的位置,也很清楚他不在的時候發生了什麼事,他欣然接受了這一切。

當教堂屋頂煙囪升起白煙時,宣示近五百年來第一個非義大利籍教宗誕生,我們對於一個多月前羅馬閉門會議所發生的一切所知不多,羅馬教廷這點跟中國共產黨一樣,不會輕易公開他們的秘密,對於從來都不是局外人的Karol Wojtyla(若望保祿二世本名)來說,他跟鄧小平一樣一直都是核心圈內人,所以他的出線有點震撼卻不算太驚奇,Karol Wojtyla所代表的固然是一個從傳統的過去,走向更具活力未來的橋,但他還是需要選票,毫無疑問他與他的支持者做了周全準備保護他(就像Mandeville說的,在教皇的政治圈裡,馬基維利不是嚮導,他還不夠憤世嫉俗),這些周旋工作Wojtyla花了三天,而鄧小平花了四天,大概是因為他的樞機主教同僚不需要在大勢底定的時候,被迫自我批判,不過對於最後的結局,很少會有人懷疑。

從偏愛1979年,而非1978年這點來看,卡里爾似乎是暗示,在民主國家選舉至關重要,可是在非民主體制中,重要的往往不是最後是誰贏得權力,而是如何做到的。這讓我覺得簡直亂了套,我們執著於選舉,因為它們看起來像是轉折點:沒有什麼會比一場政府的大戲更能激盪人民。不過,民主選舉是反映而非決定公眾的氛圍,關鍵的轉折經常發生在投票前。改變英國政治的那一年其實是1978,彼時工黨政府與工會的關係正瀕臨破裂,這是柴契爾夫人掌權的主因,而不是1979年所發生的那一切。柴契爾夫人的勝利是英國政治翻天覆地變化的結果,而非原因:在她聲稱敲響門之前,那扇通往未來的門早就已經打開。美國發生的事情也很相似,卡特政府在1978年所啟動的重商反勞工立法方案轉向,後來釀成了雷根的變革,柴契爾夫人與雷根只是因為成了最後贏家,才看起來像是變革者。但這就是民主,領導人能做的只是公眾風向允許他們做的,而這個風向早在1978年就已經轉向,此後,領導人能做的其實無關大局(卡特跟卡拉漢就非常希望這麼想):大勢已定,不是柴契爾夫人跟雷根,也會是別人。

相對的,在非民主體制中重要的是領導人是誰,假如鄧小平在1978年的高張力政治賽局中出局,1979年與往後就會是完全不同的光景,他在11月這四天的勝利改變了中國,若望保祿二世也是同樣,他的登場反映的不是羅馬教廷的公眾輿論,雖說這個轉向正在緩慢發生(一切都在70年代進行中),羅馬教廷並非民主體制,一旦來到層峰,高張力的政治就成了唯一的遊戲規則,來到層峰想辦法拉人入夥是唯一選擇,若望保祿二世往後能改變世界只是因為他掌握了這個權力地位,而不是因為改變了世界他才高居此位。

在他的1979年故事中,卡里爾也許漏了一個讓美式民主最接近新教宗的東西,1979年八月,Paul Volcker成為聯準會(Federal Reserve System)主席,在卡里爾的故事中,沒有這件大事的空間。沃爾克(Paul Volcker)的上任所標誌的是,一個比柴契爾夫人的當選更重要的分水嶺,它的意義是:70年代的產業資本主義與停滯性通膨,轉為80年代的金融資本主義與舉債式增長。沃爾克對利率問題做了艱難的抉擇,控制了通膨卻也讓失業率飛升,除此之外他也打了不少高空,卡特任命他這個選擇很重要的地方在此,這可能也是卡里爾排除這件事的原因:這個任命無法代表一個足夠明確的分斷點。卡里爾沒有提沃爾克的原因是,公眾要的是猛藥,華爾街也需要這帖猛藥,西方民主國家在70年代末期的真正故事是,人民對於政治與產業抗爭已經很疲憊,不再買帳,他們想試試別的,即便是不太讓人舒服的東西。這不是一場革命,比較像是一個大規模的集體聳肩。

當然,伊朗的1979年是貨真價實的革命。在1977年,伊朗汗王的現代化體制仍然像是這個世界的經濟成功典範,靠著多年的兩位數成長,不斷攀高的油價。僅僅三十多年,這個國家就從卡里爾暱稱的「封建死水」,成為產業重鎮,有現代化的通訊、醫療照護體制、汽車工廠還有水力發電大壩,無論男女,識字率都在提升。伊朗汗王的軟肋是豪奢,1971年他找來幫甘迺迪重新設計白宮的人,為波斯王朝的兩千五百年紀念典禮打造一個全帳篷城鎮,這個王國堪稱苦心經營發展的典範。

然而,這個王國在1978年土崩瓦解,1977年,批判汗王不遺餘力的流亡伊斯蘭教長霍梅尼長子死於心臟病,教長的支持群眾將此歸咎於汗王,上千人走上街頭譴責他,1978年一月,當局對於街頭群眾的回應是把教長打成英國代理人、打成性異常者,然後是汗王進步主義的硬頸反對者,隔天聖城庫姆修道院的學生,立刻投入要求讓霍梅尼返國的示威抗爭,保警向群眾開火,導致幾十個人身亡,霍梅尼立刻發表聲明,呼籲更多群眾投入抗爭。接下來的幾個月,他得償所願,到了九月,當局宣告戒嚴,九月八日──這天往後以「黑色星期五」名載史冊──德黑蘭市中心百多個抗爭者,被武裝衛隊直接用直升機載離現場,同一個月,石油工人也走上街頭,食物與燃煤立刻短缺。

霍梅尼開始召集影子政府,以備隨時重返伊朗,霍梅尼召集的革命議會有學生運動異議者,有跟舊體制不合的官員。1979年一月,伊朗汗王倉皇出逃,兩個禮拜後霍梅尼返國接掌政權,雖然汗王的退位在此前已成定局,但1979年的到來對這個故事來說確實別有深意,它呼應了1400年前的預言,伊斯蘭真主將會降臨於世,但對世俗西方來說,這一年只是十年心灰意冷的疲乏終結,而對許多伊朗人來說,這一年所標誌的是末世的開端。霍梅尼看準民氣可用,繼續搧風點火,風向大利於他的政治目的。11月,一個自稱「追隨伊瑪目穆斯林學生陣線」(Muslim Students Following the Imam’s Line)的反美帝團體,聚集在德黑蘭的美國大使館,還強行挾持了66個美國人質,這一年恰好是伊斯蘭救世主預言降臨的一年,接下來的危機,以及卡特政權救援人質失敗的屈辱,都鞏固了霍梅尼的權力。

在波蘭,1979年就像Stanislaw Szczepanowski──挺身反抗暴君波列斯瓦夫二世的克拉科夫主教──殉道九百年紀念一樣重要。幾乎所有波蘭人都知道,Karol Wojtyla在榮登羅馬前,也曾經是克拉科夫的大主教,當他以教宗身份,在1979年初夏重返波蘭時,他在他的舊教區得到了熱烈的歡迎,九天訪問行程的最後一天,他在克拉科夫郊區發表演說,他對著差不多有三百萬人的聽眾說,選擇自己的政府與捍衛自身的信仰是他們的權利,聆聽演講的群眾冷靜自持,井然有序,不像幾個月前,歡迎霍梅尼重返德黑蘭的激動群眾。對於教宗的福音,對於教宗得到的尊崇禮遇,共產政權想低調處理,但卻無法限制它的影響,國營電視台最多只能屏蔽關於他的視訊,而這些言論審查還是徒勞無功,將近三分之一的波蘭人,人數約莫一千萬人,還是想方設法要聽到教宗的福音,很難迴避這段跨越九百年的迴響,也無法讓來自克拉科夫的主教噤聲。

在中國,1979年是共產革命三十週年,三十年前的1949年,毛澤東──當時鄧小平緊跟在他身邊──在天安門宣告中國人民站起來了。三十年後鄧小平以領導人起步的時候,他也用同樣的方式來定為他所提出的改革,他要讓中國現代化。鄧小平沒有打算讓中國民主化,對他來說,民主意味著混亂與不幸,像是他在文革所經歷的,群氓穩佔上風那樣。鄧小平把現代化中國當作從1949年開始的未竟之業,這是他的角色定位,1979年會是一個由中央嚴密監控的,經濟與官僚改革起步的一年。一月,他出訪美國,拜訪了可口可樂在亞特蘭大的總部、休士頓的NASA太空中心,還有西雅圖的波音總部。他建立了與美國之間的正式外交關係,開放了美國企業對中國的投資。黨營媒體鉅細靡遺地報導了他的出訪(雖然大部分的中國人民還沒有電視可看),電視台反覆放送鄧小平小小的身軀乘坐大大汽車的畫面、透過望遠鏡凝視的畫面、在工廠廠房研究機械裝備的畫面,這些都是鄧小平所許諾的未來。

對阿富汗人民來說,直到1979年最後一個月,這一年才真的算是有所迴響。1978年四月,政變的種子已經埋在喀布爾的共產黨本地政權中,十八個月來,該政權領導人貫徹蘇維埃式的現代化計畫,這包括攻擊傳統婚姻,以及一整套土地改革的方案。這都引發了大範圍的抗拒,無論是部落地主,還是伊斯蘭教士,喀布爾當局拼了命鎮壓此起彼落的造反,但很快地發現,即使用上雷霆手段,還是無法避免領導人之間的內鬨。1979年九月,副總理在一場宮廷槍戰中殺了總理,那時阿富汗軍隊已經大舉向叛軍投降,一直謠傳新的總理會向美國求救。12月,蘇維埃進兵維和,他們在當地的殘酷舉措讓本地共產政權相形見絀,在阿富汗投入的資金與犧牲的鮮血,足夠讓蘇維埃政權往後花上十年的時間後悔,甚至拖垮了蘇維埃體制。入侵阿富汗這個災難性的錯誤,其根源的行為模式與事件,遠遠不是1979年所能概括。這個錯誤是冷戰偏執對抗的產物,臃腫又扛不了責任的軍方加上疲憊僵化的領導層助長漠視,導致了這個結果。

除了對於數字的古怪僻好外,還有更多可以連結卡里爾這些故事連結起來的東西嗎?他的命題是1979年橫生阻斷了對進步的幻想,20世紀的主流信念是政府可以繼續給人民更多東西,不過證據顯示人民並沒有想要政府給更多東西,對各種遙遠紀念的追溯,清楚顯示戰後對於老調反覆重彈的失落感,卡里爾把這些故事當成反進步論道德寓言的最大問題是,這些主角其實依然被進步的理念所束縛。這不真只是像柴契爾夫人這種當政期間致力英國擴張與國家發展經濟舉措的典型政治人物,或者像是對中國人民推銷實用論,好開通意識形態閉塞的鄧小平,對宗教基本教義派也是如此。霍梅尼並沒有真的完全放棄伊朗汗王的現代化計畫,曾經,伊朗的保守派教牧不用直接涉入下等的政治俗事,現在霍梅尼則要虔信之人自己執政,向世俗論者展現政府應該可以怎樣運作,他相信運用國家的力量改善社會,是符應宗教教義的,卡里爾說,霍梅尼的政治哲學是「20世紀現代化論與傳統信仰的詭異混搭」,這看起來不太像是常被揶揄的中世紀愚民論修正版,而是擊潰一切世俗進步論,有自己玩法的嘗試。

阿富汗的聖戰份子也是一樣,曾經他們的對手是腐化、殘暴又效率不彰的占領者,還有阿富汗社會中迷信蒙昧的傳統主義者,嫻熟使用現代器具當作為武器──手機、電腦、新藥──的穆斯林兄弟會特別鼓舞了這些聖戰份子,他們的說法是這讓他們更有韌性:其跨越時空的特質讓追隨者可以適應各種環境,在這個意義上他們就不會腐化,這個哲學很明顯有一個對應:列寧主義,列寧喜歡說,如果馬克思主義是對的,那麼馬克思主義為何要擔憂純潔性呢?了解資本主義有其真正可用之處的人,是不會被資本主義社會腐化的,別想太多,充分利用這一切吧!

於是,卡里爾比較喜歡把這些角色描述為「反革命者」,他說,他們是「從革命中學到東西的保守論者」,但,即便是可能真的最像是反進步論者的教宗,也清楚看到攏絡現代化論前景的好處,若望保祿二世的政治哲學可以叫作「個人主義」,主張面對社會壓迫個人依然可以保持其完好正直,這個深刻的宗教理念,其實與現代性的人權世俗擘劃,甚至是20世紀晚期對個人發展的展望彼此交疊,這是為什麼教宗對於同時操持人權語言跟永恆救贖絲毫不覺得憋扭,他正用自己的思想方式來拯救20世紀。

「反革命」可能比「反進步」好一點,但這存在另一個問題:什麼革命?這是正是瓦解卡里爾命題之處。就貨真價實的革命來說:文化大革命、蘇聯對波蘭的兼併還有讓伊朗汗王執政的政變,很難看出來彼此有任何共通點;就對抗某種同樣東西的「奇異反叛」來說,與其說是革命,不如說是很能表述這個在戰後與70年代中期之間,讓人混亂又相對穩定的世界中,各種理念、事件與政治實踐的大雜燴,他們是由某種管制經濟、專制政治、國際政治僵局與緩慢物質成長彼此雜揉而引發,這些主角們在其中看到的是靈性的空洞,還有迫在眉梢的停滯,空泛且貧乏的宗教革新或自由市場教義,看起來像是合適的回應,就成了他們的目標。卡里爾所做的就是把故事的這兩部分結合在一起,他很大膽地說,「佈道者」政治家柴契爾夫人具有深刻的道德與宗教信念;而「實用論者」霍梅尼則是一個不自覺擁護經濟實驗的人,這實在沒什麼說服力,柴契爾夫人的宗教跟霍梅尼天差地遠,他們的經濟更是如此,卡里爾越是大談這個故事的主調,就越是落漆。

然而,卡里爾用這些術語框架出這個故事,確實也提供一種思考今日政治的方向,這個據說在70年代末期開始分崩離析的世界,其實早在十年前就已經開始崩壞:被宣告死亡的布列敦森林體系、以阿戰爭、接踵而來的石油危機與世界性經濟衰退。這個讓人困惑的混亂年代最後導致了新自由主義的興起,雖然這需要很久之後才看的清楚。而現在,新自由主義秩序正因其自身的一連串危機而步履蹣跚,倘若真是如此,可能還剩不到五年的時間就會全面瓦解。卡里爾書中這些主角,在上一個劇變時刻,都仍然只是默默無名在耕耘著,如果你在1975年說這些卡里爾書中的主角會是擘建新世紀的人,肯定會惹來訕笑,原因無他,畢竟他們當時看來毫無權力。所以,對於我們環視四周,至今還沒有可以期待讓這個時代有所不同的聚焦人物,也不用太訝異。我們所等待的是,由從新自由主義時代得到教訓的進步人士,所領導的「反─反─革命」,同時他們也無懼於應用其工具來顛覆它,而也已經有很多人正在開始嘗試這麼做,也許將來,會有一個人走到最後,那時也可能是這個世紀的終結,不過這個人可能不太會是當前任何側身於權力的人。

從這過去這四十年來的故事,我們學到的是,宗教基本教義派跟市場基本教義派最終是無法攜手並進的,兩者的視野天差地遠,宗教尋求危機時刻,而市場則是無止盡推遲危機。你可以看到在我們當前的種種不滿中,宗教與市場的拉鋸。信仰市場的人宣稱我們需要的是時間跟耐心,讓金融體系自己去矯正,然後我們就可以繼續物質上的進步,只要我們肯讓市場的智慧提供技術上的解方,時間就會讓克服我們面對的一切存在性危機,像是氣候變遷。反之,宗教對這些看來會遲到的回報非常不耐,不管是埃及這種新興民主國家,還是美國這種老牌民主國家。揭示轉型與救贖可能的宗教,遠遠勝過棘手又複雜的現實世界政治事務,也讓所有實務問題顯得枝微末節,對我們當前的需求來說,宗教信念太過末世論,市場信仰又不夠末世論,或許,兩者之間的空間,正是進步的政治重新取回主導的空間。

延伸閱讀:

原文出處:

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案