文|愛蜜莉.畢克頓

譯|黃政淵

以下是個眾所周知,卻從不曾被講述過的故事。法國電影雜誌《電影筆記》(Cahiers du cinéma)從原始構想階段開始,就跟戰後藝術文化的主流品味機制決裂。在電影中,主流品味由默片傳統與法國優質電影(cinéma de qualité,光鮮亮麗的文學改編、古裝戲劇或歌舞劇)所定義,兩者廣受推崇背後的理由是愛國主義或黨派利益。《電影筆記》提出了非常不一樣的電影概念,並且改變了輿論的共識。《電影筆記》的寫手相信,電影不僅是娛樂產業,從電影發明伊始,它就是一種藝術。當時,電影已經產生了一批大師,其地位等同於繪畫界的委拉斯奎茲(Velázquez)與文學界的普魯斯特(Proust)。然而,在談論電影的寫作中,對於過往年代卻保有太多的懷念。守舊派評論者關在自己殘破的宮殿,與世隔絕,就像比利.懷德(Billy Wilder)《日落大道》(Sunset Boulevard)裡那個過氣的電影女星。《電影筆記》創刊號對此說得很直接:這群評論者「熱愛死去的太陽,他們看到一千隻鳳凰正不斷地從灰燼中重生。」

《電影筆記》是最後的現代主義計畫。正如尚—盧.高達(Jean-Luc Godard)於一九五九年所歸納:

我們已經勝利,因為以下原則已經被大眾接受:希區考克的電影就跟阿拉貢(Aragon,譯註:法國詩人、小說家)的書一樣重要。因為我們,電影的作者已經確定進入了藝術史。

原本用黃色封面的《 電影筆記》, 曾是真正的「戰鬥刊物」(journal decombat),一本帶著作戰計畫的雜誌。其首批編輯團隊人才濟濟,給了《電影筆記》激進的能量。這個兼容並蓄的團隊,將天主教、古典主義、人文主義與形上學帶向電影。《電影筆記》誕生在冷戰氛圍越來越濃厚的時期,正在成形的世界秩序是公眾人物與輿論思辨的焦點,但《電影筆記》在創刊初期與這個議題保持距離。它的重心是:在美學的基礎上,與電影發展出更深的互動。《電影筆記》認為有如此豐富的大量作品,需要更完整的瞭解:在法國本地的導演如尚.雷諾瓦(Jean Renoir,譯註:為了避免與其父親Auguste Renoir 及知名演員尚雷諾混淆,以下皆翻譯出全名),早年的前鋒尚.維果(Jean Vigo)與尚.艾普斯坦(Jean Epstein);而在世界影壇則有羅伯托.羅塞里尼(Roberto Rossellini)與盧奇諾.維斯康堤(Luchino Visconti)代表的義大利新寫實主義(neo-realism);在美國,與移民導演佛烈茲.朗(Fritz Lang)、希區考克(Alfred Hitchcock)一起創作的,還有山繆.富勒(Samuel Fuller)、尼古拉斯.雷(Nicholas Ray)跟比利.懷德;在東方活躍的導演有小津安二郎、黑澤明、溝口健二。《電影筆記》主張,必須將這些導演放在藝術史的脈絡裡,以連貫一致的方式來擁護他們。

觀看這些大師作品的歷程,也讓《電影筆記》的影評人學習到如何拍電影。世人稱他們是年輕反叛份子,成員包括克勞德.夏布洛(Claude Chabrol)、高達、法蘭索瓦.楚浮(François Truffaut)、賈克.希維特(Jacques Rivette)與艾力.侯麥(Eric Rohmer),他們準備以自己的方式實際參與電影世界。用《電影筆記》某前編輯的話來說,這裡是他們「惡名昭彰的牧場」(rancho notorious),此語典出佛烈茲.朗的同名電影裡,作為不法之徒巢穴的牧場。《電影筆記》是年輕男性的據點(在席爾薇.皮耶荷〔Sylvie Pierre〕於一九六○年代加入之前,《電影筆記》裡沒有女性),他們可以探索並找尋闡述他們眼中電影天才的方式。寫作迫使他們提問並解答,電影導演如何運用多元技巧來達成其特殊目的?他如何在視覺上傳達他的敘事,又如何在生涯作品中發展出主題的連貫性?對《電影筆記》來說,一九五一到一九五九年是爆發的年代,楚浮在坎城影展榮獲最佳導演獎,為此時期畫下凱旋的句點。先前忽視或否定《電影筆記》在評論上,與後來在藝術上激進走向的國際影評人,此時只能收回自己的話。

到這個階段,《電影筆記》的故事都廣為人知。這是最令人崇拜的「黃色年代」,一些憤怒的年輕人初出茅廬,即將要展開為期短暫的新浪潮(New Wave)電影革命。有幾個經典時刻足以總結《電影筆記》這個版本的歷史。《四百擊》(The 400 Blows)裡,年輕的尚—皮耶.李奧(Jean-Pierre Léaud)桀驁不馴地凝視攝影機;《斷了氣》(Breathless)中,楊—波.貝蒙(Jean-Paul Belmondo)與珍.茜寶(Jean Seberg)走在巴黎香榭大道的跳接(jump cut)剪接;路易.馬盧(Louis Malle)的《死刑台與電梯》中,邁爾士.戴維斯(Miles Davis)的爵士樂敘說電梯裡的戲劇。原本電影能表達什麼,又如何表達的概念,被這些經典時刻給打破了。突然間,慣例的片場佈景、緊湊的劇情與剪接的規則,全都被低成本的技巧與大膽的工作模式給取代。小規模劇組在街道與朋友公寓裡拍戲,使用輕便的攝影機與現場直接收音;鏡頭延續時間與推軌鏡頭變得特別久;剪接的實驗產生了拼貼與跳接的技巧;《電影筆記》對美國的愛好,將爵士樂與福克納(William Faulkner)引進電影。還有尚.胡許(Jean Rouch)和羅伯特.佛萊賀提(Robert Flaherty)引領的民族誌取向真實電影(ethnographic cinema vérité)風格,遇上充滿槍枝、女人與汽車的黑色電影劇情。儘管世人後來對新浪潮有許多頌詞,但這個電影運動很短暫,一九六五年便結束了。新浪潮的影響力絕對深遠,但其作品並不太重要。《電影筆記》在第一個十年所發展的構想,也面臨到以下的挑戰:如何從初期的成功再往前邁進,以認識六○年代已經轉變的電影地景。

《電影筆記》努力在新浪潮的基礎上持續發展,並且在六○與七○年代接連利用時機重新定義自己,不斷創造出激進的電影評論文字與想法。在這二十年間,編輯團隊定期換血,讓雜誌更走向國際主義(internationalism),因此《電影筆記》在以下幾個面向都居於領先:運用結構主義與精神分析論述電影;政治化批評與意識型態批評;將凝視轉向觀眾;思考電視會對影像媒介產生的衝擊。帶來決定性問題的幾個閃燃點,與當下的人物和外界事件有關。六○年代,希維特與侯麥之間的衝突,其實是兩人世界觀的衝突。侯麥從一九五九年起當主編,他保有《電影筆記》前十年間發展出來的經典影癡品味,忠於傳承較久的評論方法,對於老一輩的大師保持崇敬。對希維特而言,這樣的批評位置是無力面對現代電影的。聚焦在導演如何選擇電影手法來呈現故事,無法完全解釋皮耶.保羅.帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)、葛勞伯·羅加(Glauber Rocha)或大島渚拍出來的電影。更有教育意義的,會是李維—史陀的人類學理論,皮耶.布列茲(Pierre Boulez)的前衛音樂,馬克.羅斯科(Mark Rothko)的抽象繪畫。

在七○年代,《電影筆記》不但面向藝術與思潮的世界,也轉向政治。藝術家與評論者光榮獨立於政治之外的態度,被嚴格地重新評價。《電影筆記》的「紅色年代」惡名昭彰,期間也曾短暫傾向毛澤東主義。這個十年的特點包含不同程度的死硬意識型態、藝術上的嚴酷標準與自我批判。在挫敗的革命狂熱瓦礫之中,《電影筆記》於一九七四年退場,重新考慮其批評的功能。在這個動盪的年代裡所寫的文章,現在是《電影筆記》最廣被翻譯的部分,也是當代電影理論的基礎。這個時期的混亂,最終在八○年代定義出此雜誌的新方向,其中的要角是賽吉.托比亞納(Serge Toubiana,加入時是個揮舞小紅書的毛派份子)與賽吉.當尼(Serge Daney)。托比亞納主張《電影筆記》該更與社會「連結」、外觀亮麗、走高階市場,當尼則想走比較不清晰定義、比較探索性、評論上比較激進的路線,最終托比亞納勝過了當尼。兩人的分歧所造成的後果,直到今天仍看得到證據:八○年代時,《電影筆記》也變成關心奧斯卡獎參賽者與票房數據的主流電影刊物,它不再擬定作戰計畫來挑戰市場導向的電影批評模式,因為它自己也變成其中一份子。

年表會自然地整理出任何刊物的歷史。除此之外,在《電影筆記》故事的核心,有一組問題與關係浮現,在後續幾代的編輯團隊裡不斷重現,也成為驅動他們的動力。第一是藝術與政治之間的關係。《電影筆記》編輯處理霍華.霍克斯(Howard Hawks)、希區考克或奧圖.普里明傑(Otto Preminger)等導演所採取的立場,可能有一部分原因是那群年輕反叛份子沒有政治立場;他們看到藝術上的傑出表現,不在乎作品裡可能也存在的政治敘事。他們擁抱好萊塢是因為其藝術成就,而共產黨(選擇蘇聯電影)或法國愛國份子(奉承優質電影)則採取反美立場。嚴守美學批評的路線,讓《電影筆記》的影評人可以在顯然最普通的通俗劇或公式化的黑色電影裡看到藝術表現。他們觀察景框裡的所有一切,高度注意電影裡祕密顯露出個人才華的驚鴻一瞥,這些蛛絲馬跡告訴他們,某部看起來很傳統的西部片一定是安東尼.曼(Anthony Mann)或布德.鮑艾提契(Budd Boetticher)的作品。

《電影筆記》 有意識地不管政治, 所以可以避免《法國銀幕》(L’Ecran Français)、共產黨《法國文藝》(Les Lettres Françaises)或左派《正片》(Positif)裡影評陷入的陷阱。在這些影評中(美國雜誌經常會呼應),評論者表達自己對於世界的觀點。一九五三年威尼斯影展上,喬治.薩杜爾(Georges Sadoul,譯註:法國影評人、電影史家)看了《南街奇遇》(Pickup on South Street)之後,他稱該片導演富勒是「電影的麥卡錫」(the McCarthy of cinema)。可是同一部電影在美國,因為被認為同情共產黨,所以被評斷具有令人激憤的反美向。在大西洋兩岸,這都是電影僅有故事被拿來解讀的案例;當時沒有人會像《電影筆記》的影評那樣檢視畫面在說什麼。

對《電影筆記》而言,美國扮演的角色,其文化影響力與衝擊,其政治勢力,都是重要的關鍵因素。在每個階段,《電影筆記》對於美國產出的電影都會採取迎合或反抗的位置。在二戰勝利解放之後,於冷戰開始之前,法國人對美國的觀感混合了著迷與不確定感。但對《電影筆記》來說,在二次大戰期間飽受貧窮苦難之後,美國代表了現代性的願景(既是美學的,也是科技上的),同時也可以遠離對抗法西斯的鬥爭。沙特(Jean-Paul Sartre)與西蒙.波娃(Simone de Beauvoir)在五○年代初葉去美國旅行時,都寫到美國同時讓人感到浪漫與好奇。《電影筆記》獨力將美國文化各面向提昇到藝術的層次,但在美國,電影只是被當成娛樂不受重視。《電影筆記》採取的評論進路,類似沙特對福克納與約翰·多斯·巴索斯(John Dos Passos)的評價。這兩位小說家以及霍克斯與希區考克兩位導演,都是首先在法國被提昇至為大師地位。國際上的評論者與閱聽人,對於法國景仰這四人曾經長期相當困惑,因為這些文化產品很多都被貶抑為泡泡糖或垃圾。即便到了八○年代,這樣的批評品味仍有延續的跡象。以富勒的《白種主義狗》(White Dog)為例,這部電影是八○年代美國種族主義的寓言,更是富勒的收山鉅作,但是在美國卻幾乎被完全忽視。此片在法國盛大上映,並獲得評論界的讚揚。

到了六○年代末期,法國對美國的戀情轉為苦澀,這樣的轉變可以在《電影筆記》越來越強的國際主義傾向看到端倪。高達將他第一部作品獻給美國低預算電影公司「字母標誌」(Monogram)的電影,並且驕傲地在《狂人皮埃洛》(Pierrot le fou)中請富勒演出,在《阿爾發城》(Alphaville)則請艾迪.康斯坦丁(Eddie Constantine)演出。但是到了一九七二年的《一切安好》(Tout va bien),他的犬儒主義(拍電影你需要支票簿與明星)讓他起用珍.方達(Jane Fonda)與尤.蒙頓(Yves Montand)來主演。賈克.大地(Jacques Tati)的生涯作品,也捕捉了這樣的發展歷程,從好奇與興奮走向失望與幻滅,最後抗拒美國。在四○年代末期製作的《節日》(Jour de fete)裡,郵差法蘭索試圖模仿美國郵差的高效率,讓地方民眾印象深刻,這顯露出對美國強烈的崇仰。若干年後的《于洛先生的假期》(Monsieur Hulot’s Holiday)則表現出更多懷疑態度。賈克.大地的主角發現為了「悠閒」得費好大功夫,他根本做不來,他對自由與時間自有一套與眾不同的概念,於是擾亂了假日嚴謹的例行公事。在《我的舅舅》(My Uncle)裡有失敗的陰影;到了一九六七年的《遊戲時間》(Playtime)更是如此。在這個時間點,美國生活型態已經在法國生根,于洛先生在制式無特色的辦公室裡試圖找路卻失敗,一扇扇哪都去不了的門,街上排列著一模一樣的建築,人們穿著相同的西裝與裙子。

在某種程度上,所有法國電影,當然也包含《電影筆記》世代,都對美國、美國電影、美國文化與美國輸出的生活模式,流露出這種浮動、緊繃的吸引—厭惡關係。在阿圖塞(Althusser)與毛派的影響之下,《電影筆記》於紅色年代切斷了與美國的關係,到了八○年代,編輯們宣布重返美國。史蒂芬.史匹柏、喬治.盧卡斯、法蘭西斯.柯波拉被尊崇為新一代好萊塢藝術家。然而,這個和解背後的過程與邏輯,與先前非常不同。只看美學的現代主義路線,曾讓影評去認識在片廠體系裡工作的早期大師,但是到了此時,美國電影已被毫無激進內容的模式取代,裡面充滿主流的意見。因此,面對新好萊塢的挑戰在於,用比普通電影雜誌更高尚的論調,來討論《大白鯊》(Jaws)、《E.T.外星人》(E.T.),或晚近的《鬥陣俱樂部》(Fight Club)、《登峰造擊》(Million Dollar Baby),可是文章要傳達的訊息,基本上與普通雜誌相同:不要錯過最新強檔電影。

當時《電影筆記》正在返回根源,同時以菁英電影愛好者的運作模式,重新與電影的觀眾基礎連結。訴諸廣大影迷喜好與菁英主義之間的平衡,也一直是《電影筆記》歷年來的議題。安德列.巴贊(André Bazin)是《電影筆記》的創刊主編,也是其智識上的靈感來源,在一九四八年,他曾經說在藝術誕生時,大眾喜好與菁英主義就已經共存:

註定要吸引廣大的觀眾,是電影的沉重負擔與獨特機遇。自從文藝復興開始,傳統藝術形式的輸出,已經為了一小群優勢菁英的利益而演進;但是,電影因其本質,註定要服務全世界的廣大群眾。任何人要從小眾觀點來創造一種美學,這首先在歷史上是不正確的,並且註定失敗:它帶我們走向錯誤的道路。

前衛派始祖,從喬治.梅里葉(Georges Méliès)、D.W.格里菲斯(D.W. Griffith)到路易.費雅德(Louis Feuillade)、艾利許.馮.史托洛海姆(Erich von Stroheim),總是企圖拍商業電影,並想讓最多的觀眾看到他們的作品。本著類似的精神,《電影筆記》首先擁戴它相信是電影藝術的最佳作品,目標是讓更多大眾對他們的價值有更深的認識,《電影筆記》相信大眾是完全有理解的能力。今天的《電影筆記》,已經不再由美學選擇來決定批評路線,也不再相信大眾有學習與發展的能力。

用高尚的論調來寫大眾文化,卻沒有能夠正當化此論調的批判綱領,這也反映出電影研究體制作為學術領域的現況。但是《電影筆記》原本的態度,是堅決反體制,其中也包括對大學的敵意—第一代影癡是在電影裡學習,不是在學校。「因為佛烈茲.朗,讓我高中會考沒過。」一個特約撰述尚—克勞.畢葉特(Jean-Claude Biette)如此解釋。在體制內研究電影曾是可笑的想法。但到了七○年代中期,學術界就已經嚴肅看待電影了,許多《電影筆記》的文章被列在學生的閱讀清單上。這個現象造成兩種批評的分離,一種是具備傳達與推廣功能的批評,另一種是專業化的批評。《電影筆記》在其歷史中,一直與這兩種批評夾纏不清。

年輕的反叛份子一直認為他們是未來的導演。評論者/影評人與電影工作者之間的關係,也一向是《電影筆記》演進過程不可或缺的要素,雖然《電影筆記》最有影響力的兩個主編巴贊與當尼,並沒有跨行去拍電影。這樣的混合一直很複雜也很緊張:評論者—電影工作者讓這本雜誌有了迫切性,並且要求與電影產生偏執的關係;只純粹當評論者的人,來論述讓這樣的偏執產生意義的知識框架。「我不是夢想家。」當尼說,「我總是需要看到作品,但是等看完電影最後一格畫面,我就非常敏銳。」用文字與影像呈現故事的人,跟完全靠看故事來工作的人,在《電影筆記》的歷史中,展露了藝術與藝術批評如何彼此需要。

電影地景本身在某種程度上解釋了《電影筆記》的故事。若是沒有義大利新寫實主義、希區考克的懸疑片、霍克斯的神經喜劇(screwball comedies)、道格拉斯.瑟克(Douglas Sirk)情感飽和的通俗劇(melodrama),《電影筆記》那群年輕反叛份子要拿什麼作為行動綱領?如果沒有尚.雷諾瓦或奧森.威爾斯(Orson Welles),誰能讓巴贊看到電影是一種不純的藝術(impure art),電影本身的結構或蒙太奇也可以給我們理解真實最深刻的洞見?因為米開朗基羅.安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)、羅加與約翰.卡薩維蒂(John Cassavetes)的存在,希維特為了理解他們的作品,才必須停用純粹研究場面調度的分析方法。

電影當然是《電影筆記》歷史的重要成分,構成現代電影的元素也一直是《電影筆記》調查報導的驅力。這經常讓該刊的多種計畫具有前瞻性;而其他人只看到廉價無意義的電影,或甚至完全無視,《電影筆記》卻在這些作品裡看到電影藝術。他們的計畫也有所回應:基於電影產製的本質,能夠採取什麼行動?一路走來,他們定下了多個工作重點:摧毀盛行的價值系統,提昇被摒棄電影的地位;透過電影獨有的概念來創造正典,應用探討人之意義的方法(從形上學到結構主義)來看待電影;在這個意義的系統中,電影批評的每個行動都具有政治意義,在此系統裡考量觀眾的特定位置。

但反過來看,若沒有巴贊,新寫實主義會如何?若沒有楚浮,希區考克會如何?若沒有高達,尼古拉斯.雷會如何?在《電影筆記》,電影首度被深入思考,影評人不斷討論,創造出一個可以認識電影的文化。他們發佈的聲明不僅形塑了該刊的歷史,也為電影寫下了大敘事(grand narrative)。

許多傑出人士塑造了《電影筆記》的歷史,但是他們的影響如此深遠,乃是因為這本雜誌是集體的計畫,聯合了不同世代的編輯們。在剛創刊還沒有光榮傳統來支持雜誌的艱困年代,巴贊扮演了溝通協調的關鍵角色。他平衡了極端與典雅的路線,身為成名作家與意見領袖,他用自己的聲望,為年輕反叛份子丟出的驚人聲明來背書。他苦心維持與薩杜爾的友誼,因為他明白這個評論家當時在巴黎很有影響力。巴贊的人生僅與《電影筆記》重疊了七年,可是他的思想直到今天仍然滋養著這本雜誌,更別提其他刊物或其他的電影理論家。楚浮將訪問轉變為一種批評工具;因為他反威權的性格,他對當時主流法國電影的攻擊深具破壞力。希維特在電影放映會之後的激情反應,讓每個在場編輯都留下深刻印象。他與侯麥的衝突,具體呈現了電影進入六○年代之後,面臨古典主義與現代主義對抗的緊繃情勢。高達的人生軌跡,有助於解釋《電影筆記》為何曾經有毛澤東主義路線、好戰精神、對各種多媒體的探索。當尼則是最後一個以前衛新方向引領批評功能的總編輯。

本書講述的是全球最重要的一本電影雜誌的故事。其中要探討,《電影筆記》這樣的計畫如何具有可能性,為什麼它在法國出現而非其他地區,它最終結束的種種理由;今日它仍苟延殘喘,但只是另一本平庸的電影刊物。《電影筆記》是「看」與「學習如何看」的歷史。「我們都是黑格爾派。」侯麥回顧說,「我們相信我們對電影的評斷具有歷史性。」確實如此。《電影筆記》寫下了二十世界電影史的一部分。若是沒有《電影筆記》與其不朽的文件檔案,這些電影對今日的我們來說必定沒有那麼深遠的意義。

(本文為《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》部分書摘)

書籍資訊

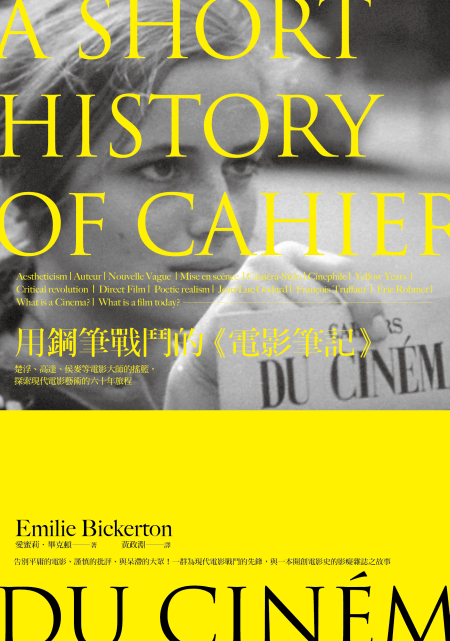

書名:《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》:楚浮、高達、侯麥等電影大師的搖籃,探索現代電影藝術的六十年旅程》 A SHORT HISTORY OF CAHIERS DU CINÉMA

作者:愛蜜莉.畢克頓(Emilie Bickerton)

出版:漫遊者文化

日期:2015

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案