譯介楊青矗作品為英文的美國學者高棣民(Thomas B. Gold)有個洞見,他將短篇小說〈在室男〉翻譯成〈Crossing Love River(跨越愛河)〉,並且認為「英譯翻成『Virgin Boy』可就不大對勁了」。似乎沒有人確切知道,高雄的那條愛河為什麼叫做愛河。一度這條河被官方取名為「仁愛河」,但沒有人這樣叫它,最後又正名回「愛河」。

這條河在楊青矗的小說中經常出現,不過通常都不是正面的。不是說它臭臭的,就是當做場景轉移的地標出現。在1969年發表的〈在室男〉中,這條河甚至吃掉了男主角失戀之餘找妓女破處所得的紅包:「解開紅包,裡面是兩張十元鈔票,他重新把它捲好,用力一擲,扔進河裡。」許多時候,這條河冷淡無情卻又充滿存在感地,見證了他筆下小說人物的生命轉折。

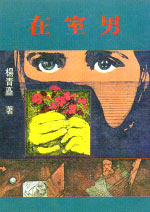

對於70年代之後以《工廠人》、《廠煙下》、《工廠女兒圈》等作品為人所知的楊青矗來說,〈在室男〉是另一種對他的刻板印象標記。這篇小說充斥著台語的色情語彙,因此讓某些高雅的批評者「很吃不消」。這個後來甚至被拍成電影的故事情節其實很單純,一個大眼睛厚嘴唇的美麗酒女「大目仔」(台語對大眼睛女孩的常見諢名),常常露骨地調戲洋裁店裡的年輕男學徒「有酒渦的」,本來男學徒並不喜歡她,但一次因急性盲腸炎住院,學徒付不起保證金,也不願意通知在老家的窮苦父母,酒女不僅白天陪伴他,還幫忙付了開刀的費用。因為這樣決定性的搭救段落,男學徒的心裡容納進了這個女人,相信他們總有一天會結婚。他們兩人之間的約定(或者說打情罵俏的萬年老梗),就是讓酒女「把他破功,包一個很大很大的紅包給他」。

然而就在兩人心意相通之後,酒女忽然從這個城市中消失了,連公寓都退租,深感受到背叛的男學徒,自暴自棄的跑去找了一個打扮相似的厚唇妓女,拋棄了自己的處男之身。但這樣的報復無助於彌補他的心碎。半年後,酒女大著肚子重新出現在裁縫店裡──原來她搬到台中替富商做妾生孩子去了。男學徒大哭大鬧:「你為什麼大肚子!?我又沒有跟你怎麼樣你為什麼大肚子?」酒女繼續向他述說一個不可能達成的美夢,說等到孩子生下來,就跟富商分手,她依舊可以跟男學徒在一起:「等你出師我也離開他了。我們先租一個小房間,…淺藍色的壁,配黃色葡萄花紋的落地窗簾,彈簧床鋪大紅的絨布床巾。我們不要舉行任何儀式,就在房裡對拜天地成為夫妻。」

高棣民認為〈在室男〉是關於都市化如何摧毀一個少年的故事,我覺得這是他另一個相當正確的洞見。60年代國民政府開始在高雄成立加工出口區,就是在這個時期愛河受到污染成為了臭水溝。愛河的毀壞,是這個城市成長的象徵之一。同個時期,白先勇在《現代文學》發表〈遊園驚夢〉、〈金大班的最後一夜〉、〈永遠的尹雪艷〉,這些故事後來集結成《台北人》。但同時期的高雄則是另一個樣子,急遽的工業化帶來污染,快速的都市化產生了許多人際關係的轉變,如果我們不曾認真去想,幾乎會忘記這居然都是同一個時期住在同一個島上的人的生活經驗。

楊青矗起初並不是高雄人,他是那群為了生活從台南遷入高雄的人之一。在更之後蔡素芬的長篇言情小說《鹽田兒女》(1994)對於「遷往高雄」有比較具體的描寫,不過精神是類似的:高雄對於很多住在裡面的人來說,並不是原鄉,但總有一天,它也會成為家。「到處都有酒家,酒家是酒女的家,到處可為家。」男學徒在遍尋不著酒女大目仔時,心裡這樣推論過。而這個城市的故事,本身就是一部成長小說──曾經受到輕視與踐踏、曾經飽受污染而墮落,但終於會找到自己真實的模樣,不是任何一個城市的代替品、不是任何一種國家目標的犧牲品,就只是自己。

楊青矗出生於台南七股,十二歲才隨父母遷居高雄。身為中油高雄煉油廠消防隊員的父親,在他少年時期就死於大火,因此他的作品中不時會出現丈夫因為工傷過世的寡婦之類的角色。高中畢業之後,他以遺族的身分進入高雄煉油廠,繼續做了二十年的員工,期間除了寫作,他也曾擔任西服裁縫師傅。當然,如你所推論的,他的確有酒渦。

書籍資訊:

《在室男》小說集—已絕版,請至國家圖書館或一般大學圖書館借閱。

〈在室男〉單篇小說-收錄於王德威編著《典律的生成》第一冊。

電影資訊:

電影版《在室男》—蔡揚名,1984

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案