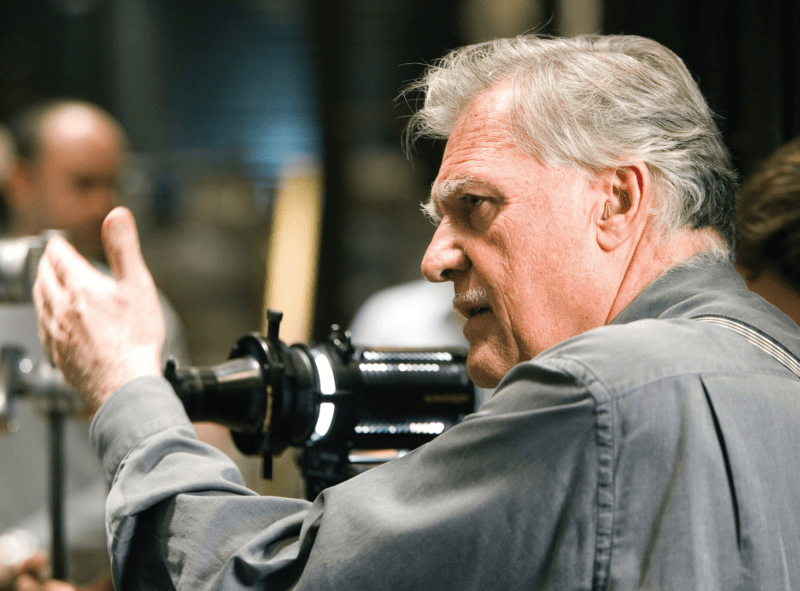

麥可.包浩斯 Michael Ballhaus

文|麥克.古瑞吉/提姆.葛爾森

譯|陳家倩

因為我的父母成立了一個劇團,所以我是在劇場長大的,而這肯定會使你憧憬成為演員,畢竟你一直置身這種世界裡。但是我的父母堅決反對,他們說:「你必須先完成學業、學會一種正當的技能,然後假如你還是想當演員,我們就隨你去。」但我後來發現表演是很難的事,於是決定另尋出路。

我十五歲開始拍照,後來熟能生巧,負責幫劇團拍攝所有舞台劇照。我很樂在其中。我到過的第一個電影片場是《傾城傾國慾海花》(Lola Montes, 1955),因為我父母認識導演馬克斯.奧夫爾斯(Max Ophuls),跟他是朋友。當我人在片場裡,我感覺自己在那一刻被喚醒了:電影不就是劇場和攝影的結合嗎!

一開始我是學靜態攝影,但是當我一看到電影攝影機能做到什麼,我心想:「如果我要拍動態的影像,就一定要移動攝影機,否則我不如拍靜態的照片就好啦。看,這些照片正在動呢!」攝影機的運動能表達許多意義。有時候,動作就是情緒。你能藉由運鏡來創造情緒。

那個時代沒什麼電影學校,你必須透過實務來學習。在德國,要成為電影攝影師,通常要從攝影師的助理幹起,然後如果你夠幸運,也許可以成為攝影機操作員,接著要是你真的夠幸運,十年後就能掌鏡拍電影了。不過,我的情況不一樣。我是先在電視台找到一份差事,在那裡遇到一些很有才華的人,跟他們成為朋友。二十五歲時,我拍了我的第一部電影,這算相當快了;只要有很強的燈光師、場務領班和攝助,他們就會協助我把工作做好。基本上,我很清楚自己想要什麼,只是還不知道該怎麼做到;但只要你開始去做,就可以從當中學習。

我是在德國的巴登-巴登(Baden-Baden)幫電視台拍攝我的第一部電影,導演是彼得.李林塔爾(Peter Lilienthal)。那算是我們的共同創作,一起發展故事、畫分鏡表和完成其他工作。當時我對攝影師的技術面還不是很了解,但我很清楚怎麼說故事。通常在成為電影攝影師之前,你必須先當助理很多年,才能練就技術面的功夫。但是對我來說,這從來就不是技術性的工作,重點永遠在於敘事。這一點跟我在劇場長大有極大關係,因為舞台劇很注重怎麼說故事—那才是我真正熱中的事。

我很年輕時就開始教課。一九六八年,我在柏林的一間電影學校任教。有趣的是,它逼使我去思考各種創作上的考量,因為學生會問:「為什麼你這樣做?為什麼攝影機要架在那麼高的位置?為什麼你用這些鏡頭?」我必須思索為何自己會那樣做。因此,透過教學,我學會解釋自己為什麼這樣做或那樣做,這對我後來的拍攝工作幫助很大,因為我總是可以向導演解釋為何鏡頭看起來是那樣,或是為何我要採用這些鏡頭。

我與法斯賓達第一次碰面不是很愉快。他不想要新的攝影指導,但製片敲不到他想要的人選,而那位製片是我朋友,也跟我合作過,於是向法斯賓達推薦我。

一開始,法斯賓達對我很壞。我的經驗比他多—我拍過的(電視)電影比他多—對他造成了一點威脅。他老愛叫我『電視人』(The TV Guy),在他眼裡,我只拍過電視,而他想拍的是大製作電影。我心想這合作不會長久,連行李都懶得打開。後來情況開始好轉,但不是他直接稱讚我的表現,而是在一場試映會後,他走出來時一句話也沒說,後來卻跟我們的演員尤利.洛默爾(Ulli Lommel)說:「這傢伙太棒了。」當然,他什麼也沒對我說。

法斯賓達很愛出難題給我,老是要我拍很複雜的鏡頭。他大概是想聽到我說:「我做不到。」但我一次都沒說過,因為我從來沒有過「這不可能做到」的念頭。事實上,你能想到什麼,你就能做到什麼;有時要多花一點時間,或是多花一點錢,但最後你一定可以達成。

法斯賓達對視覺意象的感覺非常敏銳。他會用影像說故事,我很欣賞這一點。有些導演比較在意對白或演員,不太在乎影像或每個場景的節奏。法斯賓達不是這種導演,他的腦子裡有每一場戲的節奏,知道怎麼拍每個鏡頭來搭配剪接。有時候當我們看毛片時,它看起來簡直就像經過粗剪了一樣。他非常清楚自己想要什麼。我為他工作了九年,拍了十六部電影。

法斯賓達是很有才華的導演,所以我不在乎他怎麼對待我—我的意思是,有時情況真的很糟,讓我恨不得辭職不幹,但他是我有幸合作的第一流導演,自然可以讓我忍受許多事。事實上,沒有人說過這是個輕鬆工作,也沒人說過你會喜歡每個導演、而每個導演都會喜歡你。

當我開始在美國工作,有時會接到動作片的邀約。身為觀眾,看電影時有時候確實會想看動作片。但我決定不接動作片,因為那些故事有時比較單調淺薄。我會看導演和他們喜歡的電影類型來接片,因此那些我合作過的導演,大多數都是因為我喜歡他們想說的故事。

剛到美國時,我又一次比合作的導演約翰.塞爾斯來得經驗豐富。他很明白,也給我一些空間來發揮。拍《少女生涯原是夢》時,他沒指示我攝影機要架哪裡,或是要用哪種鏡頭、該怎麼打燈,只是抱著非常開放的態度,還會問我:「你覺得呢?」我建議了一些鏡頭,他也欣然接受。對我來說,那是一次很棒的經驗,證明自己能夠在外國用非母語跟一個導演合作,跟在自己國內一樣沒有任何問題。

當時我的英文稱不上完美,但也相當流利了—我的意思是,我聽得懂每個單字,雖然也許還不能像後來那樣清楚表達自己,但已經可以跟人解釋我的想法,也了解他想要的是什麼。

但我確實花了不少時間才聽懂美式笑話,因為當語言不同時,笑話這種東西有時是更難理解的。

接著,我開始跟馬丁.史柯西斯合作,那又是全然不同的體驗,因為馬丁對自己的電影有很明確具體的想像。他很認真做鏡頭表,而當我拿到他的鏡頭表,就可以一目瞭然這部電影該有的風貌。

他是個非常視覺性的導演,能夠跟擁有明確想像的人合作,對我來說是很重要的經驗。他的鏡頭表會詳述那場戲的節奏、場景大小、運鏡方式、怎樣的畫面、怎樣的打光,以及我應該用怎樣的鏡頭。基本上,我的工作就是把他的想法轉換成銀幕上的影像。

我與馬丁合作的每一部電影,當我們開始討論時,絕對是討論風格,也就會談到色彩,例如製作《四海好傢伙》時,我們說:「好,這不是一部『美麗的』電影,甚至可以說是一部醜陋的電影,所以不需要完美的打光。」

還有,這部電影也沒有必須打光打得很美或很特別的漂亮明星,跟《純真年代》那種電影的作法截然不同。《純真年代》裡有蜜雪兒.菲佛那種美女,而且因為故事的需要,你必須讓角色好看才行。至於《四海好傢伙》,雖然我還是想讓喬.派西(Joe Pesci)和勞勃.狄尼洛(Robert De Niro)在銀幕上很上相,但他們畢竟是流氓,所以不必刻意修飾和美化。

我拍過喜劇片,也拍過劇情片,這兩者截然不同。喜劇片的時機掌握非常、非常重要,你必須小心緊盯著,不能像拍劇情片那樣常運鏡,因為時間點很關鍵。我很幸運能跟一些喜劇經驗豐富的出色導演合作,比如跟法蘭克.歐茲(Frank Oz)合作過幾部我最喜歡的喜劇片,像是《天生一對寶》(What About Bob?, 1991)和《騙徒糗事多》(Dirty Rotten Scoundrels,1988)。

處理喜劇片時,風格完全不一樣,你必須順其自然,因為它的鏡頭沒有劇情片那麼複雜。如果你的鏡頭經常運動,只會增加剪接的難度,也就是說剪接時會綁手綁腳的。因此你必須確保笑梗一目瞭然,也不能讓觀眾漏看任何必要的鏡頭。雖然鏡頭應該力求美感表現,但重點不是影像,對白和演員更重要。

打造電影的調性是一大挑戰。拍攝像柯波拉的《吸血鬼》那樣的古裝片時,你沒有電燈可用,只能用蠟燭,但不同於燈泡的固定光線,蠟燭火苗很不穩定,會變亮、變暗、搖曳閃爍—光線不斷在變動。還有就是,片裡有許多場景必須暗暗的,才能營造出可怕、危險的氛圍,於是你得在「勉強看得見,但看不太清楚」之間找到適當的調性。

除此之外,你還需要高明的服裝和化妝等等來搭配。所以,拍這部電影實在好玩極了,我們想了一些很有趣的點子,做出一些有點不太一樣的效果,比如我們打造了一種裝置,可以把攝影機架在一個從天花板垂吊下來的大型把手上,然後當德古拉往米娜的房間走去時,攝影機就一路跟拍到樓上。

柯波拉和我在這裡做了許多複雜又難搞的嘗試。

我們在拍攝前準備了很久,做了各式各樣的試驗。這真的很有挑戰性。我很驚訝這部電影的成果是這麼有味道,尤其當你許多年後再重看它,這感覺更是強烈。有時我在電視上看到它播出時,會忍不住一直看下去。這部電影仍然充滿生命力。

有些人的臉比其他人容易打光。拍攝《愛你在心眼難開》(Something’s Gotta Give, 2003)時,我必須針對女主角進行許多測試。她飾演一個六十歲的角色,但導演要她看起來像四十歲一樣,不能出現半點皺紋。這表示我們得用很特別的方式幫她打光,要做很多測試,直到找出最好的方法。然後,如果你夠幸運的話,還真的能辦到。

至於拍攝《四海好傢伙》這種電影,你在打光上會有更多自由—可以拍得比較昏暗,可以運用更多陰影和不同的鏡頭,就算用廣角鏡頭來拍臉部也沒關係—通常這是用長焦距鏡頭來拍攝。

我掌鏡的電影應該每一部看起來都不一樣才對,因為攝影必須配合電影要說的故事。觀眾去電影院時不應該說:「沒錯,這是麥可.包浩斯的電影。」在我看來,那樣是不對的。

《四海好傢伙》裡很有名的跟隨鏡頭(tracking shot),就是從大街進入科帕卡瓦納(Copacabana)夜總會那一幕,大概拍了八次。

這種鏡頭需要周全的準備。我找來了一流的攝影機穩定架操作員幫忙。雖然很難拍,但因為我們做了完善的規畫和演練,所以不論發生什麼問題,最後都能解決。這是我最喜歡的鏡頭之一,但不是因為技術面向的表現,而是這個鏡頭不需要對白就能說故事—我認為這個設計非常出色。它沒讓雷.李歐塔(Ray Liotta)的角色走向那個女孩,說出「聽著,我很有一套,我會做這個、做那個。」這種對白,而只是讓他走進來,而在場所有人把他當貴賓款待,給他最好的桌子。女孩見狀非常驚訝,馬上被他迷倒。這是那場戲的高招,沒錯,它是用遠景拍的,是個很複雜的鏡頭,但它的內容,也就是鏡頭訴說的故事,才是個中的奧祕。

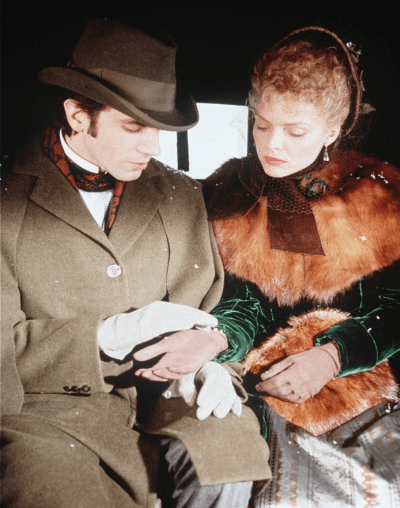

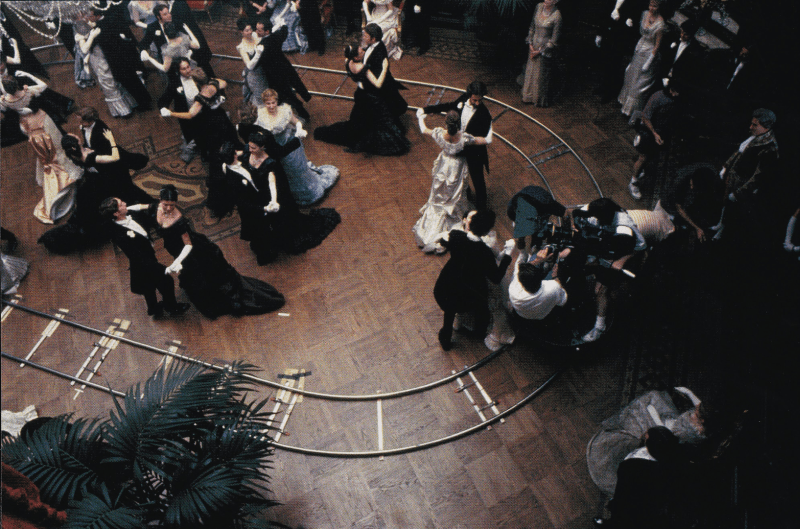

《純真年代》THE AGE OF INNOCENCE, 1993

在與導演馬丁.史柯西斯的合作中,這是包浩斯最喜愛的電影之一。片中有一幕是,丹尼爾.戴路易斯在馬車裡伸手碰了蜜雪兒.菲佛(Michelle Pfeiffer)的手套,然後把它脫掉。包浩斯以這場戲為例,向他的學生示範與討論如何處理情慾主題。

他們在費城的音樂廳拍攝歌劇場景,最大的難題就是劇院包廂裡的戲,因為必須在真實的劇院中拍攝。

他們的解決方法是運用Technocrane 9,架在座位上方的支柱上。包浩斯表示:「那簡直是難上加難,因為光是操作那台吊臂就要費好大一番功夫,必須用到三個人,一個操控上升、下降,一個負責側移,還有一個負責伸縮吊臂。」

《下班後》AFTER HOURS, 1985

這是包浩斯與馬丁.史柯西斯合作的第一部電影,以黑色喜劇風格記錄了一個寂寞紐約客人生中的一個夜晚,描述他被困在這城市裡一個陌生區域的遭遇。

「我豁出去了,幾乎鏡頭全開來拍。」包浩斯回憶道。「我的同行大概沒人敢那樣做。跟焦員快被我整死,因為幾乎沒有景深可言。」不過,會做出這樣的決定,全是因為製作進度太過緊湊的關係。「我記得我們得在四十個晚上拍完六百個鏡頭。」他說。

「所以這是唯一能趕快拍完的方法。我們沒有預算和時間來幫街道打燈,只能利用現有的光線,這表示鏡頭要全開,而且用當時最高速的底片來拍。但是我只用了很少的燈,還有一個手腳很快的團隊。他們全都做好了準備—晚上開拍前,我告訴他們:『好,我們有很多鏡頭要拍,就照這樣的順序走。』」

這種速度逼得包浩斯必須「加快腳步,但不草率,所以結果看起來依然很理想。」但這麼做反而達成一種微妙的平衡。「你沒辦法拍得像期望中那樣完美,而《下班後》這種故事,剛好容許一點點的粗糙感,沒必要追求完美的燈光。況且,我們每晚都面臨著同樣的壓力—五點鐘一到,天空轉藍就不能拍了,只能回家睡覺去。」

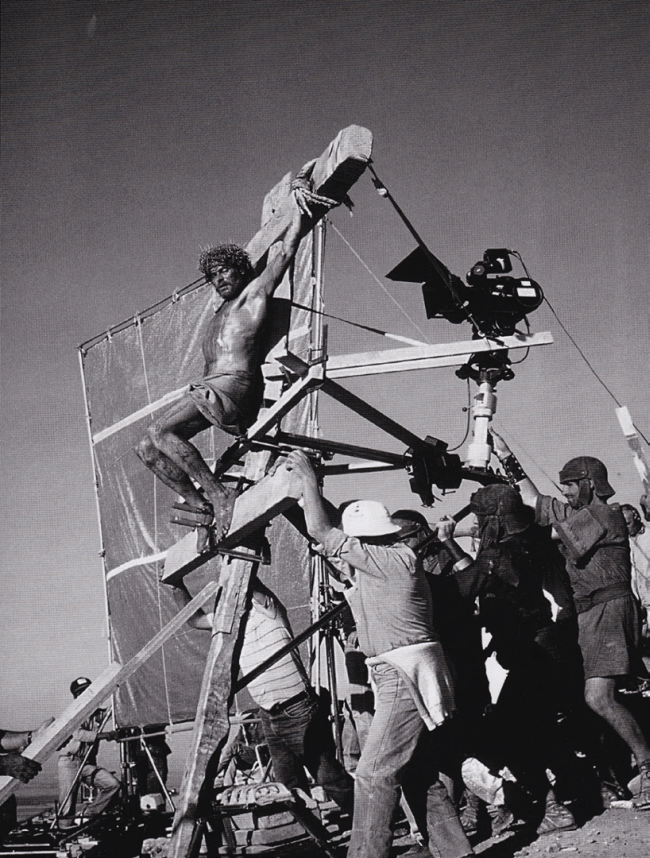

《基督最後的誘惑》THE LAST TEMPTATION OF CHRIST, 1988

這部片的拍攝行程和預算都非常緊,但包浩斯仍然設法成功達陣。開拍前,他在拍攝地待了八個星期,設想好每個地點的所有鏡頭。每天一大早,他前往各個場所,記下太陽的位置,確認該地一天當中哪個時間點的光線最適合拍攝。這個方法讓他們在第一個拍攝日就完成三十六個鏡位。

另一個難題是拍攝群眾戲。「這種戲需要五百個臨演,但我們頂多只能請來一百五十人。不過,史柯西斯在許多時候都能克服這種極端的狀況,證明自己身為導演的本事。例如當耶穌第一次揹著十字架時,我們用的是長焦距鏡頭—我記得是300 釐米—每秒120 個影格(frame)。這場戲的靈感來自荷蘭畫家波希(Hieronymus Bosch)的畫作。」

《紐約黑幫》GANGS OF NEW YORK, 2002

這部電影的美術設計是丹提.費瑞帝(Dante Ferretti),包浩斯對他讚不絕口。「我們抵達羅馬時,五條街道的場景已經陳設好,包括一個停泊著兩艘機動性船隻的港口,每個地方都漂亮地大功告成了,放眼望去沒有任何死角,簡直就像出外景一樣,實際上卻是在製片廠搭的景。」

為了充分發揮這個片場的潛力,包浩斯用了許多攝影機穩定架。

「我們還用了很多纜繩懸吊攝影機(Cable Cam),一種把攝影機架在纜線上、可以橫越整個場景的裝備,從特寫拍到遠景都行,鏡頭全程聚焦在十九世紀中葉的紐約景象。」

這部電影由當時還年輕的超級巨星李奧納多.狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演,包浩斯一開始不太確定跟他合作會如何,後來卻為他的表現驚喜不已。「他對攝影機有驚人的敏感度,非常清楚他的光在哪裡。」

360度旋轉推軌鏡頭

在法斯賓達執導的一九七四年德國電視電影《瑪塔》(Martha)中,包浩斯創造出電影史上公認的第一個360 度旋轉推軌鏡頭。那是開頭後沒多久的一個場景,瑪吉特.卡斯坦森(Margit Carstensen)和卡爾海恩茲.伯姆(Karlheinz Böhm)飾演的角色有一場短暫的邂逅,鏡頭必須暗示兩人立即迸出浪漫的火花。

據包浩斯表示,這個開創性的鏡頭可說是意料之外的結果。「當我們來到片場,」他回憶道。「法斯賓達說:『我要觀眾知道這兩人之間擦出了火花,但不要用一般的鏡頭來拍,你覺得要怎樣才能與眾不同?』」包浩斯提議用推軌鏡頭環繞這兩個角色半圈,讓法斯賓達突發奇想說:「不如來個整圈?」

但這個點子給他們帶來了挑戰,因為那裡的地面並不平坦,而且這個鏡頭需要演員把腳跨過攝影機軌道。「如果你很仔細看這部電影,會看到男主角真的有跨過軌道⋯⋯」包浩斯大笑說。「看到那個他把腳抬起來的動作。」

儘管困難重重,360 度選轉推軌鏡頭依然就此誕生了。「我以前從來沒看過這種拍法。」包浩斯表示。「對電影攝影師來說,很難做到360 度,因為這麼一來,所有東西都會入鏡,沒地方藏那些燈或其他設備。而且,攝影機不只是繞著演員移動,演員本身也在旋轉。總之,令人難忘的鏡頭就是這樣創造出來的。」從此,360 度旋轉推軌鏡頭就成為包浩斯的招牌鏡頭。

關於麥可.包浩斯

麥可.包浩斯的事業生涯從故鄉德國拓展到美國,以流暢的運鏡與巧妙的構圖備受讚譽,這些表現總能為他掌鏡的各類型電影錦上添花。他成長於「德國新電影運動」的開端,跟導演萊納.法斯賓達(Rainer Werner Fassbinder)維持著充滿創造力、成果豐碩(儘管經常意見不一)的關係。兩人合作的第一部電影是《威迪》(Whity, 1971),並在《瑪麗布朗的婚姻》(The Marriage of Maria Braun,1979)達到顛峰。

之後他大膽前進美國,跟一些剛嶄露頭角的電影導演合作,作品包括約翰.塞爾斯(John Sayles)執導的《少女生涯原是夢》(Baby It’s You, 1983)、詹姆斯.佛力(James Foley)執導的《魯莽的愛情》(Reckless, 1984),以及瑪麗莎.席爾佛(Marisa Silver)執導的《青春紀事》(Old Enough, 1984)。直到一九八五年,他與導演馬丁.史柯西斯合作了《下班後》(After Hours),展開職涯中的第二段長期合作關係。兩人後來陸續合作了《金錢本色》(The Color of Money, 1986)、《基督最後的誘惑》(The Last Temptation of Christ, 1988)、《四海好傢伙》(Goodfellas, 1990)、《純真年代》(The Age of Innocence, 1993)、《紐約黑幫》(Gangs of New York, 2002),以及贏得奧斯卡最佳影片的《神鬼無間》(The Departed, 2006)。

包浩斯曾以詹姆士.布魯克(James L. Brooks)執導的《收播新聞》(Broadcast News, 1987)、史提夫.克洛夫斯(Steve Kloves)執導的《一曲相思情未了》(The Fabulous Baker Boys, 1989)與《紐約黑幫》中的攝影,獲得奧斯卡獎提名。不論精緻雋永的喜劇片或哥德式恐怖片,他都同樣遊刃有餘,曾為導演麥可.尼可拉斯(Mike Nichols)拍攝《上班女郎》(Working Girl, 1988),也成功為導演法蘭西斯.柯波拉在改編自小說的《吸血鬼》(Bram Stoker’s Dracula, 1992)中營造出陰森逼人的可怖氛圍。

(本文為《攝影師之路:世界級金獎攝影指導告訴你怎麼用光影和色彩說故事》部分書摘)

書籍資訊

書名:《攝影師之路:世界級金獎攝影指導告訴你怎麼用光影和色彩說故事》 FilmCraft: Cinematography

作者:麥克.古瑞吉/提姆.葛爾森

出版:漫遊者文化

日期:2015

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案