盧梭(Jean-Jacques Rousseau)曾經鼓勵人們,不要躲到劇場裡正襟危坐看劇,在劇場裡,你看到的只是演員的情緒,而至於你會被感染到什麼,劇本跟演員也都不會負責,他鼓勵人們公開地聚集起來,在廣場中央插上一根有花飾的竿,不要再有觀眾跟演員的區別,也不要有劇本,「幸福的人民…你們應當在開闊的氛圍中,在藍天之下聚集起來,陶醉在你們幸福的甜蜜感中!」

《嘉年華的誕生》講述的是一個人類失去慶典能力,失去「狂喜技藝」的歷史。講究階層,深怕被冒犯的當權者──羅馬的軍國主義者、教會道貌岸然的神父、剝削平民的貴族、殖民帝國的文明人──用各種方式壓抑他們眼中容易失去控制,讓他們苦心經營的秩序與權威毀於一旦的各種狂歡。當然,一如作者所暗示,狂歡這個人類的本能遠比想像頑強,它躲進當權者搜羅不到的生活陰暗處中繼續放肆,盧梭顯然很有先見之明,被禁止狂歡的男男女女們「會躲避那自然與理性都群起反對的專制…用機巧的幽會取代公開的集聚。」

說人類失去狂喜技藝不是很奇怪嗎?難道充斥著大型運動賽事、演唱會與路跑活動的當代社會,不正是慶典的復甦嗎?當然不是。「壓制」只是人類失去慶典能力歷史的前半章,神父們固然食古不化卻絕非冥頑不靈,很早以前他們就學會在教會儀式中引入一些可以控制的載歌載舞,慶典在當代社會被用嚴格的儀式編制起來;在球場上我們必須學習特定一套加油方式,看著了無新意的啦啦隊表演,演唱會上我們必須只能在某些時候搖起螢光棒,唱到某首歌的時候才能起身呼應;我們一起穿上廠商提供的廉價(通常是)螢光色運動服,貼上一組號碼,按著規畫好的路線,一起跑向終點,據說這是一種自我超越。

壓制只是過時的手段,就像傅柯(Michael Foucault)喜歡說形塑我們性規範的維多利亞時代,遠遠不是壓制人們言說肉體,而是鼓勵人們對著神父或醫生,告解、剖析與懺悔自己的各種性體驗。現代社會也同樣鼓勵人們創造大型盛會的「景觀」(spectacle),這是過去法西斯政權擅長的把戲──閱兵、踢正步、愛國遊行、用各種黨國圖騰與手勢塑造休戚與共的感覺,現在被挪用到各種商業娛樂,乃至於工作場合,深入到日常生活裡面。

原先慶典經驗中最可貴的要素:人與人之間無分彼此的共契,在現代大型盛會裡完全被抽空,在酒吧裡跟著陌生人一起看球,一起用垃圾話辱罵球員,可能遠比到球場跟著整齊一致的手勢,更有共契。《嘉年華的誕生》用德博(Guy Debord)來總結,慶典在終於捱過壓抑之後的後半章故事:現代社會這個以大型集會為中心的社會,是沒有慶典的時代,人們不會自行創造集體的愉悅,而是從各種商業娛樂、國家慶典與消費文化的大型集會中吸收快樂。用德博自己的話來說,「長期下來,觀眾的角色越來越被動。不得不說,大型集會是被禁錮的現代社會夢魘,它最終沒有傳達任何意義,只有讓人累得想睡覺。」盧梭可能沒想過,有一天慶典可以這樣劇場化。

《嘉年華的誕生》沒有告訴我們要如何重拾慶典的能力,但肯定不是執著於慶典的人數迷思,繼續堆疊活像死屍一般的大型聚會;也肯定不是著迷虛假膚淺的分享交流,這是勵志產業與新興宗教的拿手絕活(芭芭拉上一本書《失控的正向思考》的主題),被阿波羅化的酒神,再怎麼狂歡也不過是個太陽神。

也許,古希臘人是真正懂得慶典與狂歡真諦的民族,在阿里斯托芬(Aristophanes)經典的諧劇《利西翠妲》(Lysistrata)裡,雅典與斯巴達的女人們,再也無法忍受他們的男人永無休止地進行戰爭,決定跨越國界聯合起來,喊出「不停戰,不做愛」的口號。慶典的真正魔力是:它會在一個意想不到的時機,跨越看似不可挑戰的分別,從景觀的手上,重新奪回生活與感覺,實現真正的團結共契。

書籍資訊

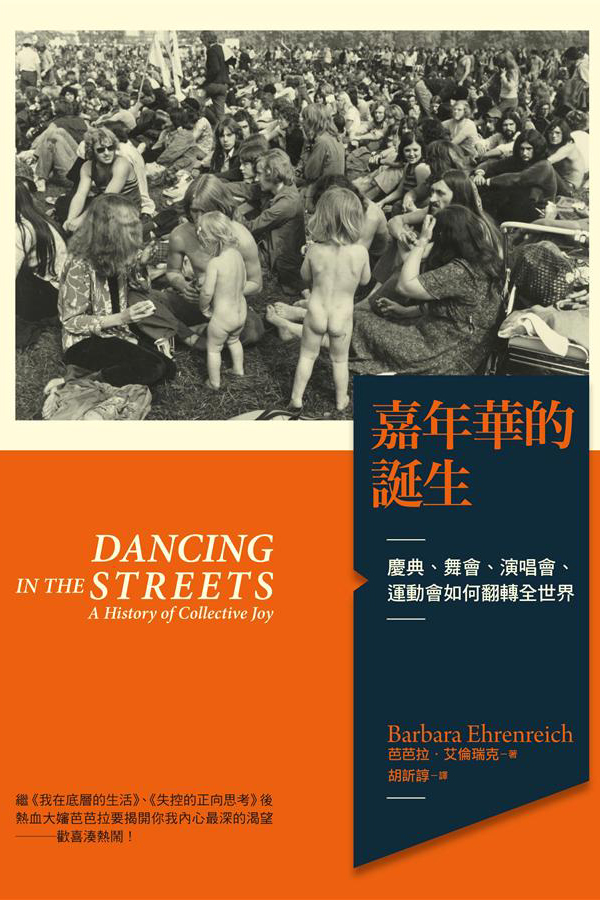

書名:《嘉年華的誕生:慶典、舞會、演唱會、運動會如何翻轉全世界》 Dancing in the Streets: A History of Collective Joy

作者:芭芭拉.艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich)

出版:左岸文化

日期:2015

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案