§ Bedankt voor de bloemen!

感謝贈花! §

文|陳宛萱

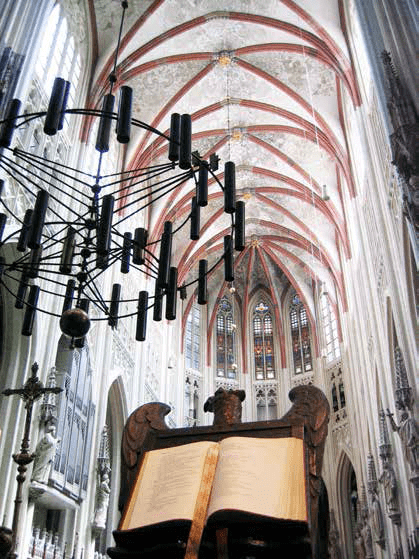

「Bedankt voor de bloemen uit Nederland!」(感謝來自荷蘭的花)──每年復活節教宗致詞時,總會用荷語感謝送花到梵諦岡聖彼得廣場的荷蘭花農。看著早已過了古稀之年老教宗趴在麥克風講桌前,要用六十五種不同語言祝賀世界各地的天主教徒有個愉快的復活節假期,真讓人感嘆教宗也不是好當的。教宗的問候不管是哪國語言,通常只是一般性的宗教性問候,只有荷語的部分,教宗會特別提到荷蘭的花,讓許多即便不是天主教徒的荷蘭人聽了也覺得親切。

感謝贈花數十載

這個感謝贈花的例行插曲,其實是前任教宗若望‧保祿二世留下的傳統。1985 年的復活節,正值教宗風波不斷的訪荷行程前夕,荷蘭花農第一次把花帶到聖彼得廣場。然而當時的荷蘭社會卻與這些花農的立場大相逕庭:絕大多數的荷蘭人自認思想開放、走在世界前端,認為教宗是封建保守勢力的代表,國內的天主教會也藉此掀起改革浪潮。教宗抵達荷蘭時,只有數千個民眾到場歡迎,與其他國家動輒幾萬人迎接的場面大不相同,隨後他到荷蘭中部城市烏特列支時,甚至遇到大規模的抗議與投石攻擊。一年後,荷蘭花農再次把花送到聖彼得廣場,教宗說話了:「祝福你們有個美好的、快樂的復活假期!」停了兩秒鐘,他說:「非常感謝你們送的花!」

此後近三十年至今,「感謝贈花」成了荷蘭人與教宗之間,若不是唯一,至少也是最親密的直接互動。荷蘭繼續唱著仇視保守教廷的反調,教宗繼續重申那千百年的傳統,只有在這一年一度的贈花與感謝的儀式中,雙方暫且歇下了疙瘩,一起慶賀大地回春、神恩重返的喜悅。若望‧保祿二世在他驚險的荷蘭行後,選擇用這種方式重新與荷蘭信眾建立關係,是以德報怨呢?還是他洞察了荷蘭人

做作的反骨不過是裝腔作勢,一切都只是錢的問題,那還有什麼比幫荷蘭花卉業做免費廣告更能讓荷蘭人開心呢?

金錢與神聖

說到底,荷蘭人對教宗來訪最大的不滿就是花費的問題。粗估近千萬荷蘭盾(gulden)的可能花費,讓精打細算的荷蘭人立即對宗教倒足了胃口,後來他們也成功地讓教宗倒了胃口:在他兩天半的訪荷行程間,荷蘭人總共讓他吃了五次白蘆筍煎比目魚。2010 年班奈迪教宗剛上任時造訪英國,因為英國與荷蘭只是一水之遙,國內又興起是否該邀請教宗造訪的討論。但討論到最後,竟多止於算帳,沒有人關心他身為宗教領袖的意義。

當宗教的救贖變得太過昂貴,荷蘭人就突然從信仰的「迷夢」中醒來了。不過上帝也沒啥好抱怨的,因為荷蘭人對這種吃不飽、穿不暖的東西是一視同仁地輕視。藝術、文化總是被當成奢侈品,要不是中央政府多年來小心維護,早就掉進自由市場的溝渠裡了。右派新政府上任後,藝術家與文化人立即被貼上吃軟飯的黑標籤,通通得推去文化的沙漠裡餵禿鷹。等等,你可能會說,那花呢?這種不能吃不能穿轉瞬即逝的東西,是怎麼成為荷蘭人家常必用品的?

荷蘭與花的故事,開始於五百年前。就像所有的荷蘭故事一般,說穿了總是跟錢脫離不了關係;但這個故事裡,神聖也有它的一席之地。

低地國的上帝

在宗教改革之前,歐洲的政經文化深受天主教教會影響,新的思維與科學發現屢屢被當作異端邪說打壓。當教會的腐敗與保守讓有志之士忍無可忍,一場旨在排除天主教會的影響,讓人們不需藉由教士中介,直接面對上帝的新教革命,如火如荼地席捲了歐洲。其中由法國神學家喀爾文帶領的喀爾文教派(Calvinism)最受低地國的歡迎。這或許不難猜想,因為喀爾文主義主張信徒應該在世間努力工作以榮神益人,入世的宗教觀非常適合實用派的低地居民,再者喀爾文主義否定教首的無上權利,恰恰符合荷蘭人厭惡階級的性格。更巧妙的是,喀爾文主義的五大信條──完全無能力(Total inability)、無條件的揀選(Unconditional election)、限定的代贖(Limited atonement)、不可抗拒的恩典(Irresistible grace)與聖徒永蒙存保(Perseverence of the saints)──字首縮寫恰恰是英文的「鬱金香」(tulip)。難道北荷蘭之所以成為喀爾文的信奉者,真的是上天安排的宿命?在荷蘭獨立戰爭時期(Nederlandse Opstand 或稱八十年戰爭,Tachtigjarige Oorlog)形成的南(天主教)北(新教)對立情勢,一直延續到今日。

四百多年後,天主教徒依然集中在南部與東部,雖然天主教給人較為保守的印象,但比起新教徒對宗教這回事的認真與虔誠,天主教徒事實上要通融開放地多了。就像台灣的天主教徒跟著拿香拜拜,逢年過節也可以祭祖,荷蘭的天主教徒地區一般來說也比新教區來得放鬆,大口飲酒大聲談唱,甚至還把「Godverdomme」(天殺的)當作口頭禪。在北邊的新教地區,godverdomme 這樣的「感嘆詞」被當作不敬神的表現,許多替代性字眼便隨之誕生。例如程度較輕的Godverdorie(可直譯為「呼攏老天」,但事實上意同於「天殺的」),甚至還有字面上完全辨視不出的「Pot vol blommen!」(音近於God-ver-domme,直譯為「滿盆子的『發/花』!?),都可以用來表達相同的情緒,又維護了新教徒與上帝之間的情感。

宗教冷感的荷蘭人

作為一個入廟插香、進教堂點蠟燭無所不拜什麼腳都抱的台灣人,一直無法接受的一件事就是很多教堂平日從不開門,只有週日做禮拜、婚喪禮時才開門。習慣了台灣大小廟宇不管怎樣地窮山惡水怎樣地雲深不知處,總是洞開著大門,日日夜夜渡引著眾生,我不禁懷疑難道他們的基督只在特定時日為人們淌血贖罪,他們的聖母平日不撫愛安慰信徒躁動的心?難道教堂不是罪人聖人皆可涉足的避風港,難道上帝的愛只能照時間表給予?後來我才明白,原來教堂整天開著也沒有人來。到荷蘭這麼多年,認識了這麼多人,我還沒遇過一個定期上教堂的荷蘭人。曾經宗教凝聚起讓國家意識誕生的基礎,曾經荷蘭為了直接面對上帝、依循聖經中描述的聖潔方式生活,奮戰了八十年,為何宗教在今日的荷蘭如此式微?

直到二十世紀初,除了少數的猶太人外,荷蘭仍是死硬的基督教國家,其中60% 是新教徒,其餘則為天主教徒。今日,高達五成的荷蘭人自稱無宗教信仰,基督教徒(新教加舊教)比例銳減至四成,其中定時上教堂的信徒還不到兩成。我總覺得這與荷蘭人在二次世界大戰中的負罪感有關。荷蘭相對較高的宗教寬容曾經讓它成為歐洲猶太人的集中地,二戰期間,荷蘭政府選擇與納粹佔領軍合作,將境內猶太人送往各地集中營,導致國內75% 的猶太人死於非命。一直到現在,荷蘭人都不肯承認他們是納粹的幫凶,當然也不承認他們曾經偷偷地歧視猶太人。

研究大屠殺的學者提出了一個問題:「大屠殺之後,還有上帝嗎?」當暴行如此殘忍慘酷,我們如何相信這世界仍有一個上帝照看著,我們如何相信這悲劇後有任何神聖的旨意?戰後荷蘭人迫不亟待捨棄舊有的一切,其中包括他們與上帝的神聖聯繫,他們暴烈地攻擊反動保守的天主教庭,對新教嚴謹僵化的道德觀感到不耐。從「人」這個起始點上,荷蘭人重新找到他們的道德,不管是面對世俗的眼光中還是上帝的審判,他們驕傲地堅持自己的理性。

寬容與鬱金香

雖然地位已不如以往重要,宗教的痕跡仍長存在荷蘭生活中。除了一間間被改建為書店、餐廳的廢棄教堂,除了深夜裡無人觀看的教會節目,宗教在荷蘭還留下婷婷的花影、幽幽的陣陣餘香,亦即儼然已成為荷蘭代名詞的鬱金香(tulip)。但事實上,鬱金香的原產地並非荷蘭,而是奧圖曼土耳其帝國、今日的中亞一帶。早在西元1000 年左右,鬱金香在當地就已是廣為栽植的觀賞用花卉。直到十六世紀末,透過兩個植物學家的友誼,鬱金香才被傳進了歐洲。

巴斯貝克(Ogier Ghiselin de Busbecq)被指派為奧圖曼帝國的大使後,仍與他留在維也納皇家花園的前同事、好友,也是當時歐洲最著名的植物學家卡羅勒斯(Carolus Clusius)保持密切聯絡。植物學家出身的巴斯貝克抵達奧圖曼後,對鬱金香驚豔不已,連忙將它介紹給遠方的好友卡羅勒斯。

另一廂,身為新教徒的卡羅勒斯漸漸對維也納保守的宗教氣氛感到窒息,因此當他得到荷蘭萊頓大學的邀約,他立即決定移居社會氣氛較為寬容的荷蘭。1593 年,他在萊頓創立了世界上第一個以觀賞用途為主的植物園,也是在這裡,他種下了一系列不同品種的鬱金香,成為今日荷蘭鬱金香的基礎。鬱金香落土荷蘭,如此也必須感謝荷蘭長期以來的「寬容」盛名;卡羅勒斯為了得到直接面對上帝的自由,來到了荷蘭,形同是上帝將鬱金香賜給了這個沙土鋪蓋的低地國。然而接下來發生的事,就跟神恩扯不上什麼關係了。

鬱金香狂潮

荷蘭花市上的第一批鬱金香,其實都是從卡羅勒斯的花園裡偷來栽培的。幾年間,鬱金香明豔的色彩、高雅的氣質與香氣,迅速擄獲了荷蘭上流社會的心;一種鬱金香特有的病變創造出變化無窮的罕見品種,加上球莖可以長期保存,讓鬱金香產生奇貨可居的收藏價值。如此它吸引了來自世界各地的名商貴冑,爭購罕見的鬱金香球莖以表彰個人財富與社會地位;大仲馬(Alexandre Dumas)的著名小說《黑色鬱金香》(Tulipe noire)就對這場鬱金香狂潮做了極端生動的描繪。最昂貴的品種「奧古斯特」交易價值等同一塊十二英畝的土地,到底值不值得呢?值得值得,搶下這全荷唯二球莖的買家嚷著。人們的崇敬與忌羨,原是千金難買,買下球莖讓他一夕翻身,連國王教宗都不得不投來欣羨之眼。

這看似無窮無盡的市場需求,讓鬱金香球莖的價格以倍速飆漲。有一點資產的人不管是僕役廚娘還是雜工,忙著以賤價拋售家產變現,投入鬱金香市場滾錢。到了1636 年,市場崩潰已是迫在眼前的事實,還是有大量的投機客短進短出,尋求暴利,祈禱自己不是那個最後握有球莖的倒楣鬼。然後,泡沫破滅啦,人們睜開眼一看,才看見原來球莖還是球莖,不是黃金。不得不誇獎昔日荷蘭政府的是,他們狠下心來不金援不補償,因為投機失利被視同為賭輸錢,政府不應該給予援助獎勵賭博。可惜今日的政府沒有這樣的骨氣,只懂得用納稅人的血汗錢為不負責任的金融投資業者擦屁股。

化做春泥

鬱金香熱的泡沫讓許多人致富的美夢一夕破滅,荷蘭人與鬱金香的緣分卻沒有因此終了。甩開了鬼遮眼的暴富夢,荷蘭人又開始腳踏實地地掙起錢來了。雖然許多人會把荷蘭人跟海洋與冒險聯想在一起,那其實只是荷蘭性格的一半,有一半的荷蘭,是牢牢地嵌在土裡的──就像鬱金香的球莖一般,就像他們的國民食物馬鈴薯一般。在寒冬濕冷的泥土裡埋下球莖,等待著它在春天的綻放,象徵著重生、象徵著解放;望著它從長久的黑暗底伸展綠芽,隨之舞轉出燦爛典雅的花苞,似乎將荷蘭人某種土悶的愁鬱感也一起釋放出來了。

在這小巧的美好裡,荷蘭人找到他們廉價的救贖,他們最可靠的神聖恩典,撫慰了他們歷史的瘡口、心裡的疙瘩。因此他們年復一年地把這花送到教宗的面前,向他炫耀著荷蘭的奇蹟。然後他們用荷蘭另一半的商人性格,將荷蘭的花朵賣到世界上每個角落。今日,荷蘭供應全球60% 的花卉:鬱金香、水仙、百合,多是球莖類的花卉。即便無一是原產於荷蘭的植物,它們的內鬱與張揚與荷蘭矛盾的民族性兩極相輔相成,有如原本就是一夥兒從荷蘭的娘土裡誕生的。

哦,是的,它們從荷蘭的砂土裡冒了出來,轉眼化成了錢幣,散發著錢的銅香味。無可置疑地,一個荷蘭式的奇蹟。

(本文為《荷蘭式快樂:做自己,不需要說對不起的人生觀》書摘)

書籍資訊

作者:陳宛萱

出版:啟動文化

日期:2014

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案