當前的大眾有一種想讓事物「更近一些」的欲望,無論是空間上或人性上,如此的熱切,讓他們一意喜迎複製,以取代一切獨一無二的真實。

──華特.班雅明(Walter Benjamin),〈機械複製時代的藝術作品〉(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit)

知識最大的敵人並非無知,而是知識的幻見。

──丹尼爾.布爾斯汀,《發現者》(The Discoverers)

文|蕭育和(逢甲大學通識中心助理教授、台灣思想文化協會理事)

二〇二四年六月拜登與川普的辯論無疑是美國總統大選的轉捩點,川普儘管有所收斂仍不改其獨特風格;然而,拜登的數度結巴、答非所問以及胡言亂語,讓即便親民主黨的媒體也不得不以「災難」來總結。辯論結束後,拜登在各大預測網站的勝選機率雪崩式下跌,不僅讓人們質疑其健康狀況,更引發了後續的「換拜」風波。

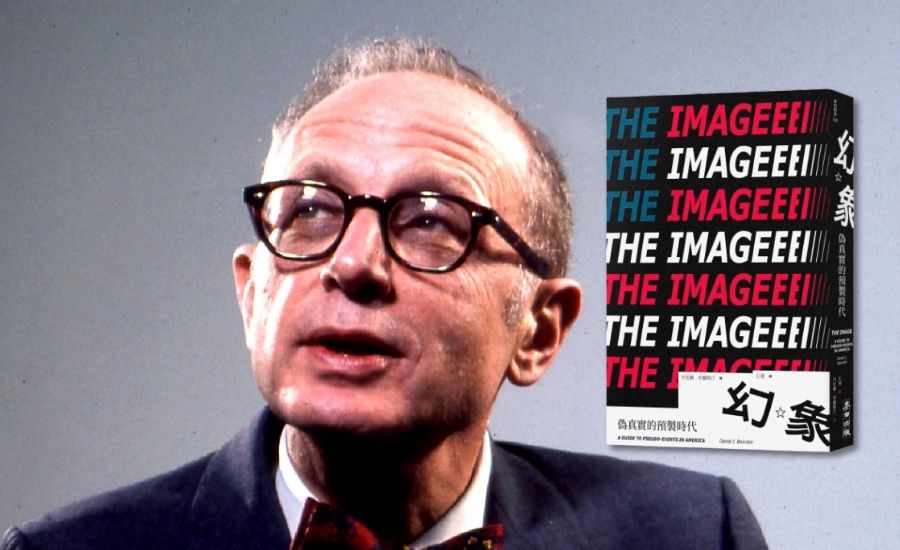

讀者手上這本《幻象:偽真實的預製時代》緣起於上世紀家用電視普及後,所迎來的第一次大選辯論,用傳播業界的玩笑話來說,更上相的甘迺迪擊敗了尼克森。然而,布爾斯汀從這場似乎首次由視覺意象決定勝敗的大選辯論中,預見了支配未來世界的根本境況,即「偽事件」(pseudo-event)。

偽事件並不虛假(false),也非偽造(faked),它以事件的某個形象(image)為核心,再增殖出原則上無限的意象。偽事件與事件之間,並不像「瞎子摸象」故事中,大象身體各部位與大象本身的關係,象鼻與象腿無論如何都不會取代大象,然而,偽事件作為事件的複製(reproduction),卻足以「取代」事件,或者說,決定了我們如何感知事件。偽事件是「形象革命」(Graphic Revolution)的產物,所指的是人類透過各種媒介技術諸如印刷術、攝影與影音等等,導致形象前所未有的增生,形象的「逼真」(verisimilitude)模糊了事件與形象之間的區隔,進一步顛覆了我們對真實的感知。

在布爾斯汀看來,總統大選辯論正是一場偽事件的大雜燴。人們關心辯論的規則,能不能帶筆記、現場是否清空以及是否即時關麥等等,這些規則凸顯節目所設定的適格總統候選人形象,諸如能不能清楚闡述特定議題,或者回應攻擊等等,因此也決定了總統的公眾形象(是否已經有人注意到在進入電視時代後,再也沒有一位美國總統以戴著眼鏡的公開形象出現?),民眾與媒體評論則依據這些形象,再無限增殖出滿足其心中所向的種種意象。

總統大選是一場民眾評判與決定領導人的事件,大選的辯論則以節目的流程以及規則的設計複製出事件的各種形象,以偽事件取代事件。偽事件並「不假」,不若謊言需要反覆說一百遍才能成真,偽事件自始即因人們真心信以為真而能取代事件。曾經同樣經歷過數次總統大選的我們,可以回想我們對於總統適格與否的認知,是否也幾乎完全來自於媒體自一系列活動、造勢與辯論中所推播的種種形象堆疊?

偽事件之所以取代事件,是因為它自始就是面向大眾傳播的類戲劇性產物,用洛西可夫(Douglas Rushkoff)在本書〈代跋〉中的話來說,偽事件是「由媒體公關策動、過度戲劇化的新聞事件」。當然,它不僅僅存在於新聞產業,廣告以簡短的文本取代繁複的產品介紹,業者為了推銷實體服務而推出的各形各色公眾營銷。人們之所以喜迎偽事件,是因為它們「比現實本身更加生動鮮活,更有魅力,更令人印象深刻,也更有說服力」,甚至,偽事件更需要「創意」,因為謊言只需要簡化經驗,而偽事件卻需要「將經驗變得過度複雜」。

於是,形象革命更深刻的意涵在於,它徹底改變了人類的經驗模式。在布爾斯汀以「英雄」與「名人」的對比中,前者需要世代口耳相傳的積澱,後者卻往往只需要一次撩動情緒的公眾宣傳,現代人因為形象革命之故經受了更強烈的情緒刺激,然而,其內涵卻愈加貧乏,複製品帶來的是班雅明所說的「事物的普遍平等感」,偶像團體的見面會與政治人物的造勢就其作為形象營銷的本質來說,並無不同。

在形象革命的狂歡背後,布爾斯汀敏銳觀察到現代生活的「隱密恐懼」。現代人難以理解笛卡兒所謂旅行「幾乎就是與生活在其他世紀的人對話」的意涵,對於恣意策馬遠行的年輕人,卡夫卡在短篇寓言中表達了不解,「就不擔心一生日常平安的光陰,是遠遠不夠一次遠行揮霍的嗎?」現代無風險的觀光以種種異地體驗的偽事件取代了旅行事件本具有的殊異感,當我們無論身處何地都能體驗現代舒適環境時,當遠與近再無所分別時,現代人就失去了近的庇護,「我們不再跟從前一樣在空間中移動,我們只有在時間中移動」。

布爾斯汀啟發了法國哲學家德波(Guy Debord)的《景觀社會》(Society of the Spectacle),其中「在真實世界變成純粹形象之時,純粹的形象就變成真實的存在」一語致敬了布爾斯汀;以「擬像」(simulacre)概念與「消費社會」聞名的法國社會學家布希亞(Jean Baudrillard)也承自《幻象》的影響,正是形象的可消費性定義了後現代社會。對於細心敏銳的讀者來說,在這本六十年前成書的作品中,一定可以感受到,當社群媒體、網紅與短影音已經取代書中過時的報章文摘、名人與廣告時,我們當代生活的文化景觀,是如何更加受到形象支配。

甚至,當代人已經開始習慣讓人工智慧代替我們理解、詮釋與感受事物。

被近乎無限形象包圍的當代人,幾乎無從擺脫偽事件,在這個人類歷史上最大規模的景觀世界中,徹底的退出只是造就了另一個動人的偽事件,例如拒絕大選辯論的匈牙利民粹強人奧班(Orbán Viktor),或者遠離社群媒體的矽谷菁英。當然,讀者難免憂傷的察覺到,我們的公眾生活似乎就只是對一個個偽事件的應激反應,愈是努力想成為「獲知資訊」的知情公民,「也就愈容易遭到偽事件掩蓋」。

《幻象》不僅僅是一本傳媒文化的批判之作,更是一部深刻反思人類境況之作,布爾斯汀筆下的「現代人」對於既有世界所能給予的一切毫不滿足,躁鬱過動地著手複製各種人造意象來「彌補這個世界的不足」,正是現代人的形象革命所帶來了一個創造力內爆的時代,只要有「創意」,沒有什麼事物不能成為社群媒體流量,二〇二四年的牛津年度字「腦腐」(brain rot)表述了當代人在被無限形象疲勞轟炸後的癱瘓處境。

班雅明曾言,原件的「靈暈」(aura)是複製品所無能複製,儘管布爾斯汀依然孜孜不倦警示人造形象的強大力量,但對當代讀者來說,或許再難想像現代人的回頭路,這本妙趣橫生卻透露無力的《幻象》,更像是為逝去的靈暈所寫下的墓誌銘。

(本文為《幻象:偽真實的預製時代》中文版推薦序)

書籍資訊

書名:《幻象:偽真實的預製時代(出版六十年媒體批判經典,第一次授權全球繁體中文版)》The Image: A Guide to Pseudo-Events in America

作者:丹尼爾.布爾斯汀(Daniel J. Boorstin)

出版:麥田

日期:2025

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案