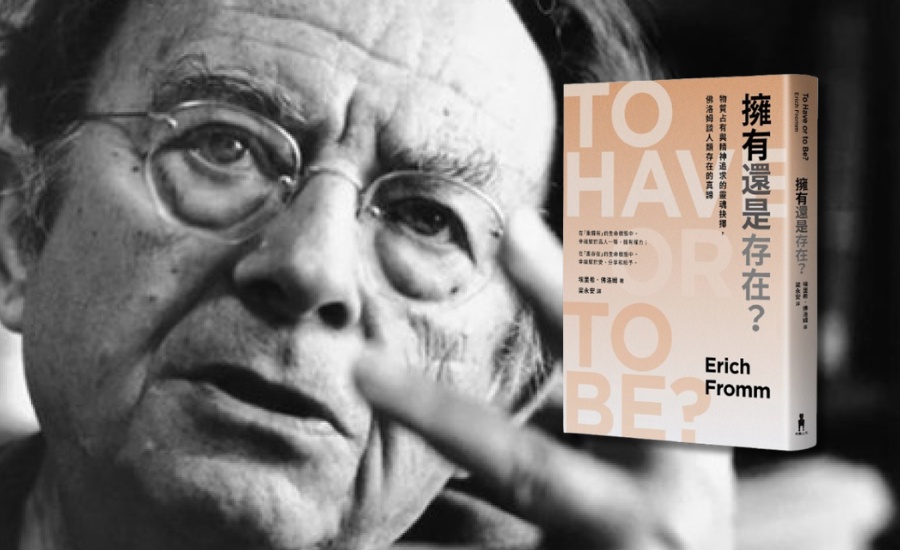

文|埃里希.佛洛姆(Erich Fromm)

譯|梁永安

想要理解當代人類社會的性格及其隱祕的宗教,最需要知道的是,在資本主義早期到二十世紀後半葉之間,社會性格發生了重大的變化。「專制型—強迫型—囤積型性格」(authoritarian-obessive-hoarding character)形成於十六世紀,直至十九世紀末期都至少是中產階級的主導性格結構,之後逐漸與「行銷型性格」(marketing character)融合或被其取代。(拙著《自我的追尋》對不同性格取向的融合有所描述。)

我把這種現象稱為「行銷型性格」,因為其基礎是人把自己當成商品,把自身的價值定位為「交換價值」而不是「使用價值」。人類成了「個性市場」(personality market)上的商品。個性市場和商品市場的估價原則是一樣的,只不過在前者待價而沽的是人,在後者是商品。在這兩種情況下,價值就是交換價值,而「使用價值」只是必要條件而非充分條件。

作為成功的先決條件,技術能力與人的素質,和其個性之間的比例在不同的領域會有不同,但發揮決定性作用的總是個性因素。一個人能否成功,主要還是看他在市場上「好賣」還是「不好賣」,是否能推銷自己的個性,看他的「包裝」是否有吸引力;他們是否「開朗」、「健康」、「有衝勁」、「可靠」、「有野心」;再來還有他們的家庭背景,他們是哪家俱樂部的成員,和他們是否認識「對」的人。在某種程度上,哪種個性類型更受歡迎,要看一個人選擇的職業領域。股票經紀人、推銷員、祕書、鐵路行政主管、大學教授和飯店經理必須提供各不相同的個性,但不管他們的差別有多大,都必須滿足同一個條件:為市場所需要。

一個人對待自己的態度也受到這種狀況的影響,因為只具備完成某項工作的本事是不夠的,為了獲得成功,他必須在與他人的競爭中成功推銷自己的個性。若只是運用自己的知識和技能便足以謀生,那麼一個人的自尊將與他的能力成正比,也就是與他的使用價值成正比。但成功在很大程度上取決於一個人怎樣銷售自己的個性,於是他把自己視為一種商品,更確切地說是既自視為銷售者,又自視為待售的商品。一個人關心的不是自身的生活和幸福,而是自己的銷路。

行銷型性格的目標是完全的適應,以便在個性市場的所有狀況下都能成為搶手貨。這種性格的人甚至不像十九世紀的人那樣,擁有屬於自己的不變自我(ego),因為他根據一條原則不斷地改變自我:「你想要我怎樣,我便怎樣。」

行銷型性格結構的人沒有目標,但求不斷地運轉,以最高的效率工作。若被問到他們為什麼要如此快速地運轉,為什麼要用最高的效率工作,他們將無法說出真正的理由,只能提出一些合理化托辭,例如「為了創造更多的就業機會」,或「為了讓公司保持成長」。他們對哲學和宗教問題不感興趣(至少在意識層面是如此),例如不會想知道人為什麼要活著,或者為什麼是往這個方向走而不是往那個方向走。他們有巨大且不斷變化著的自我(egos),但沒有真正的自己(self),沒有核心,沒有身分感。現代社會的「身分危機」說到底是肇因於其成員都成為沒有自己(selfless)的工具,身分衍生自任職的大公司或其他龐大機構,正如原始人類的身分是衍生自所屬的氏族。

行銷型性格的人既不會愛也不會恨。這些「老式」的情感與完全理智和避免一切善惡感受的性格結構格格不入,因為它們阻礙了行銷型性格的主要目標:銷售和交換。更確切地說是阻礙了這些身為「巨型機器」(megamachine)一分子的人按照機器的邏輯運作。這些人除了關心自己在這個機器中是否運作良好(由他們在等級制度中的推進情形顯示),不會問任何問題。

行銷型性格的人無論與自己還是他人都沒有多深刻的情感羈絆,於是總是一副不在乎的樣子,這並不是因為他自私自利,而是因為他與別人和自己的關係都很淡薄。這也許能夠解釋,為什麼儘管他們知道核子技術和生態平衡的破壞會帶來災難性後果,卻仍然無動於衷。他們對自身所面臨的危險毫無畏懼,看似表現出勇敢和無私,但他們對後代子孫的處境也是無所謂的態度排除了這樣的解釋。他們在這一切層面上表現出來的漠不關心源於他們喪失了情感連結,哪怕是對與他們「最親近的人」也是如此。事實上,行銷型性格的人與誰都不親近,包括與他們自己。

令人費解的現象是,現在的人雖然熱愛購買和消費,但他們對自己購得的物品卻沒什麼感情。為什麼會這樣?對這個問題最重要的解答可以從行銷型性格中尋找。由於具有這種性格的人缺乏情感牽繫,所以他對物品也抱著一種無所謂的態度。他在意的是物品給他帶來的虛榮和舒適,而物品本身無關緊要。物品完全是消耗品,朋友與情人亦然,因為他不具有與這些人事物的深厚連結。

行銷型人格的目標是在現有環境中「正常運作」,這使得他們主要以大腦為主導的理性來回應世界。理性,特別是作為理解能力,是人類獨有的特質,反觀用於達到實際目標的操縱性智力(manipulative intelligence)則為動物和人類共同擁有的能力。不帶有理性的操縱性智力是危險的,因為它可能會讓人走上自我毀滅的道路。事實上,不受控制的操縱性智力越出色,它的危險性也越大。

(本文為《擁有還是存在?:物質占有與精神追求的靈魂抉擇,佛洛姆談人類存在的真諦》部分書摘)

書籍資訊

書名:《擁有還是存在?:物質占有與精神追求的靈魂抉擇,佛洛姆談人類存在的真諦》 To Have or to Be?

作者:埃里希.佛洛姆(Erich Fromm)

出版:木馬文化

日期:2025

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案