文|Gerda

喬治華盛頓大學癌症研究學者曼迪·普拉特─查普曼(Mandi Pratt-Chapman)2025年一月底接到一通令人震驚的電話,她的美國國立衛生研究院(NIH)資助研究項目被勒令立即停止。這項研究旨在探索「收集癌症患者性取向和性別認同資訊的最佳方法」,目前已完成三分之一的數據收集。

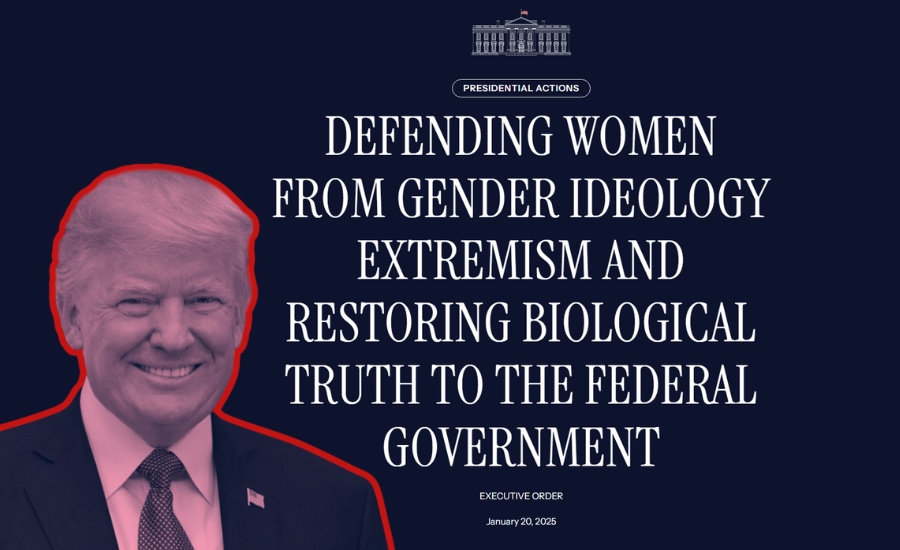

此項取消源於川普總統簽署的行政命令,該命令要求在聯邦政策和文件中將「Gender」一詞替換為「Sex」,並確保政府撥款不推廣「(性別可以自己選擇的這種)性別意識形態」。川普就職第一天便簽署了這一命令,據《科學》(Science)期刊所述,引起研究界廣泛恐慌。

普拉特─查普曼認為,出於政治原因取消研究項目「相當令人震驚」。她解釋道:「如果你進行廣泛的群眾研究,樣本中就會有同性戀者、雙性戀者和跨性別者。不捕捉這些數據,科學家就缺乏區分潛在模式的資料。研究表明,性別與性少數群體面臨癌症風險差異,並在獲取醫療時遭遇歧視和其他障礙。」

雖然多項法院裁定暫緩了川普政府凍結聯邦支出的嘗試,白宮也撤銷了暫停所有聯邦撥款的備忘錄,但普拉特─查普曼被告知,這些逆轉不會影響她項目的終止。她認為針對「性別意識形態」的行政命令違反了博斯托克訴克萊頓縣案(Bostock v. Clayton County)──這一具有里程碑意義的最高法院案例將「性別歧視」定義為包括基於性取向或性別認同的歧視。

對「性別」的攻擊?

有意思的是,普拉特─查普曼指控的這項行政命令(14168 號行政命令)標題是:「保護女性免受性別意識形態極端主義侵害並恢復聯邦政府的生物學真相」。命令中明確定義了所謂「性別意識形態」是指一種不斷變化的「自我評估性別認同」概念,這種概念取代了生物學上的性別類別,允許男性可以認同自己是女性並因此成為女性、反之亦然的這類「錯誤主張」,這種意識型態還要求社會所有機構將此視為真實。

這項命令對於醫學乃至由美國國立衛生研究院贊助的多項科學研究有何影響?首先,如果考慮到2022年6月,《自然》(Nature)宣佈發表在自然集團(Nature Portfolio)旗下期刊的論文,皆應解釋是否和如何在研究設計中考慮性與性別,如果研究未進行性與性別分析,作者必須闡明原因;加上此一行政命令只針對「性別可自選概念」予以剝奪贊助,長期以來被科學研究忽略的生理女性,理論上依然是重要的研究考量,大致不受此命令直接影響。

此外,普拉特─查普曼的對外論述中一再把「性取向」(Sexuality)也納入議題之中,但這項行政命令事實上沒有排斥同性戀族群相關研究,而僅拒絕了「性別自我選擇」相關的資金援助。

儘管如此,若說14168 號行政命令有保護到生理女性,前提也必須建立在這些跨性別研究相關經費真的有轉而被拿去贊助更多支持女性的科學研究才說得通。目前看起來,事情完全不是這樣。

欸,不是,但你把錢省去哪裡了?

2025年2月15日川普簽署了另一項行政命令,削減美國國立衛生研究院提供給公立大學的資金。單在紐約州立大學(SUNY)系統,就損失了7900萬美元的現有撥款,其中2100萬美元在6月30日前就會失效。佛羅里達州立大學已經有11個研究專案被迫停止。

根據美國國家教育協會公布的資料,受影響的研究領域非常廣泛,至少包括:肌肉萎縮症研究(緬因大學的Clarissa Henry)、角膜營養不良症研究(紐約州立大學水牛城分校的Mark Parker)、心臟病研究(Brian Weil)、人工智能安全研究(麻省大學阿默斯特分校的Scott Niekum)、細胞訊號研究(緬因大學的Josh Kelley)等等。

與此同時,全國科學基金會(NSF)應要求裁員168名員工,其中86名是試用期員工,84名是專業人士。國家標準與技術研究院(NIST)計劃裁員多達500人,國家海洋和大氣管理局(NOAA)已裁減數百名試用期員工。一連串突如其來的科學界大裁員與裁撤公立大學資金引發激烈法律攻防。

2月27日,加州北區聯邦地區法院法官威廉‧阿瑟普(William Alsup)認定美國人事管理局(OPM)無權指示其他機構進行裁員。3月6日,波士頓聯邦地區法院法官安潔‧凱利(Angel Kelly)進一步下令禁止川普政府以「間接成本削減」為由刪減可能高達15億美元的醫療相關研究預算,更「不得在訴訟期間凍結預算」。

美國時間3月7日,科學界將舉行「為科學站出來」(Stand Up For Science)全國性示威,抗議研究資金不當刪減與強迫裁員。《科學》期刊總編輯,前北卡羅來納大學教堂山分校校長霍登‧索普(Holden Thorp)在3月3日透過《科學》期刊所有社群媒體,呼籲大家團結抗議:

「接下來這週可能是美國科學社群迄今面臨過的最大考驗。」

何以川普政府認為可以裁撤這麼多的科學與醫療研究經費?除了馬斯克自稱的「增進政府效率」之外,背後的假設其實是「應該由私人企業贊助研究」。然而,就像美國國家教育協會指出的,大學校園裡進行的實驗與大型製藥公司、大型科技公司或任何其他以獲利為底線的大公司實驗室裡進行的非常不同。

美國國家教育協會表示,私人企業並不關心基礎科學(STEM),基礎研究可能需要幾十年的時間才能帶來利潤,但若沒有人從事基礎科學研究,那麼之後下游能獲利甚至改變人類世界的科學發明與創新也無從產生。許多創新一開始並不十分有利可圖,如果聯邦政府不資助從事相關工作的大學教授,那麼這項研究就沒人會進行。

在這波砍預算的浪潮下,包括賓州大學在內好幾所重要大學已宣布暫時停招研究生,它們沒有研究計畫可以讓研究生做。

「科學可以帶來希望跟延長壽命,但這屆政府正在扼殺我們的希望。」紐約州立大學系統教師與專業人員工會主席弗雷‧科瓦爾(Fred Kowal)這麼說。

參考資料:

《Science》、《NPR》[1][2]、《NeaToday》、《AIP.ORG - American Institute of Physics》

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案