「識字是一種特殊技能,留下文字是很嚴肅的行為,需要一定的資質和最低程度的教養。要是人人都能輕易使用文字,那豈不是會有一堆垃圾資訊滿天飛?那樣的世界我可看不下去。」

─巴德尼,《地。-關於地球的運動-》

動畫《地。-關於地球的運動-》主題看似十分平淡,不太可能爆紅──課本教過的天文物理與科學史。故事設定在「天動說」仍是真理的十五世紀,有一些人不畏懼教廷權威跟異端審查,探求地球運動的真相。

在「地動說」早已經是常識的21世紀,回頭看當初人類為了主張一件如此稀鬆平常的事情甘冒生命危險,顯得十分浪漫又熱血。《地》的成功模式或許跟2011年漫畫化、隔年拍成電影的數學歷史小說《天地明察》有異曲同工之妙。耐人尋味的卻是,劇中神職人員巴德尼對於大眾識字的看法(「世界會充斥垃圾」),某方面來說確實足以描繪現在的網際網路世界。

事實查核與社群註釋的差異

Meta在2025年1月7日宣布,將終止其自2016年推出的「第三方事實查核機制」(Third-party fact-checking program),改以「社群註釋」(Community Notes)取代,後者被認為可能比較接近於X(原推特)的處理模式。

雖然馬斯克接手X之後,大量裁員、方針混亂,導致使用體驗變差,很多西方自由派出走Bluesky,但X的烏煙瘴氣並非因為他們面對具爭議貼文時採取的「社群註釋」模式必然比Meta的「第三方事實查核機制」更不好,以下是一個近期的例子:

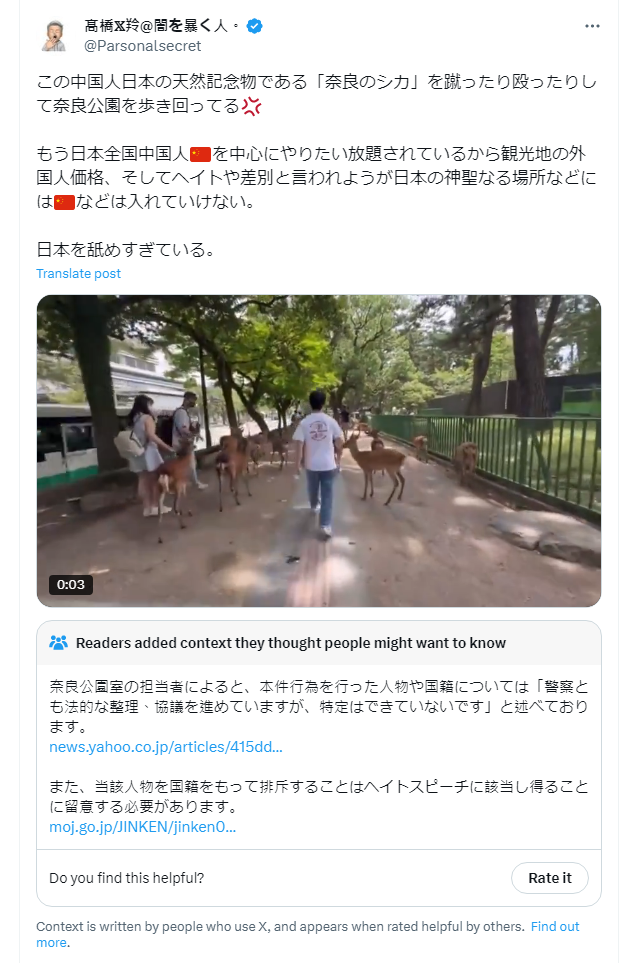

一名日本網友在推特上傳了「(他認為是)中國人在日本奈良恣意連續踹鹿」的影片,並且申明由於文化和歷史上,鹿是日本的「天然紀念物」,表示對中國遊客不當行為的譴責。然而,雖然中國遊客確實在日本有對神社便溺、破壞古蹟、抓路邊女性胸部等等惡行,過去也有其他網友上傳中國觀光客不分老小毆打戲弄奈良鹿或者餵食非當地公園允許物品的影片,但這支影片由於踹鹿男子沒有說話,無法證實他是或者不是中國人。

這支影片自2024年七月發佈以來,已經累計一千九百萬次瀏覽,推特如何處理「無法證實國籍人士」在日本公然踹鹿的影片貼文呢?

如截圖所示,推特讓使用者標註內容警語,不僅列上了奈良公園管理處的說法(沒抓到人,無法證實國籍),更添加當地相關法律連結(呼籲依法不可進行國籍歧視),不屏蔽原始貼文,不降擴散,把做出判斷的權利留給使用者。這就是「社群註釋」運作的方法,我認為這確實是有效且公允的作法,除非你不識字,否則這麼明顯的警語不可能看不到。

這則貼文如果發在臉書,按照其舊有的「第三方事實查核機制」,這名日本網友會發生非常可怕的事情:首先,他的貼文會被降觸及,接著他會被(可能來自日本以外國家的)其他使用者檢舉,貼文十之八九會被移除,所有轉發這則貼文的用戶也都會得到一支來路不明的警告,說「你轉了假消息麻煩你注意一下」(但點進去因為貼文被弄消失了所以通常也不記得自己到底轉了什麼,徒然變得心情不好),如果這個日本網友還繼續發佈跟奈良鹿相關貼文的話,帳號恐被停權。

「第三方事實查核」與「社群註釋」都是制衡假消息的工具,沒有哪一個一定比另一個好。若以台灣臉書使用的現狀來說,並不完善的「第三方事實查核機制」與已知經常被網軍濫用的「社群守則」其實反而對本土派選民來說更為不利於政治相關資訊流通。

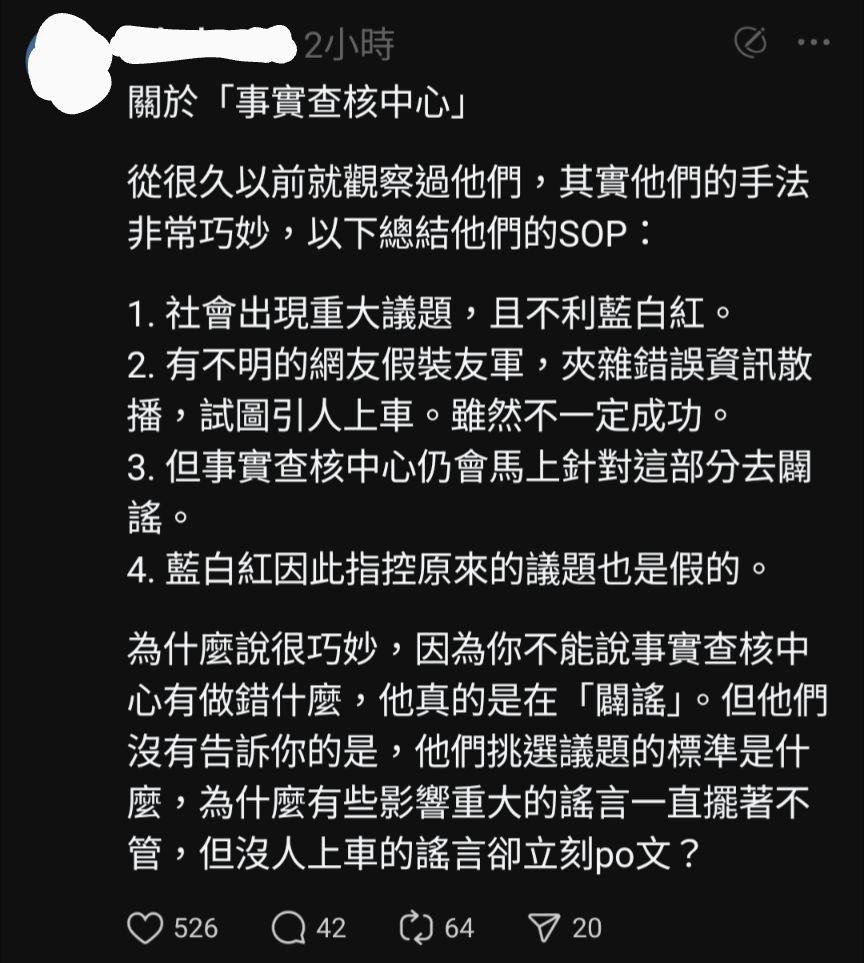

雖然「社群守則」與「第三方事實查核」理論上是兩套並行的標準,後者出動的頻率應該遠比前者低,但兩者實質上皆構成「社群內容審查」,而迄今台灣人仍無從得知究竟繁體中文貼文的絕大部分內容審查究竟是哪國人在做,又經常遇到臉書無故被祖且不明白標準何在的狀況,因此也累積了不少對於臉書審查和第三方事實查核的不信任跟怨氣,底下是一段典型的台派怨言。

事實查核的主要問題在於,我們都不是哥白尼

Meta的內容審查向來牽動台灣熱衷政治選民的神經,除了臉書在台灣至今仍極高的市佔率之外,也基於以下事實所涉的政策不透明與長期不回應:

● 「誰」(哪國人)來審查貼文?

● 根據何種標準?(是否真的公允依照公布的社群守則條文處理?)

● 審查標準是否依據國家或者語系而不同?

● Meta遵守哪國法律?

● Meta是否願意配合當地主管機關?

● 以及,Meta「是否連極權國家都配合」?

值得注意的是,Meta本次宣布放棄事實查核的同時,也宣稱「將放寬對移民、性別等社會議題的限制,以回應用戶對過度審核的不滿」。這顯然是與「社群守則」中的關鍵字內容審查比較有關,而與「第三方事實查核」沒什麼關連。目前Meta對於環保、性別、移民等重要社會議題都採取無差別限流,無論你支持或反對都一起被限制,但人們幾乎不太可能在性別上講出什麼「假消息」,而只會發表「蠢意見」,是以Meta的公告題為「More Speech and Fewer Mistakes」,若不是說說的話,或許可以視為是揚棄過往內容審查制度的典範轉移。

許多論者認為,Meta此番大轉向與川普脫不了關係。雖不能排除確實與美國總統換人做有關,但未必表示臉書即將進入「無法地帶」,反而有可能將把臉書從過去的內容監禁主義中拯救出來。

Meta的公告中有這段文字:

「(事實查核)專家就跟一般人一樣,有自己的偏誤和觀點。這顯示在『選擇查核什麼主題』、『以什麼方式查核』之上。久而久之,明明現實世界裡合法可以講的政治意見跟辯論,反而在網路上被事實查核掉了。我們的系統於是以惱人的標籤分類(intrusive labels) 跟限制流量(reduced distribution)帶來嚴重的後果。原本是要帶來資訊的計畫,卻變成了審查工具。」

任何有第一線經營政治與社會議題臉書粉專經驗的人都知道,這段話極為輕描淡寫的說明了2020年以後臉書內容審查的走火入魔。

臉書政治與社會議題討論生態的嚴重惡化,並非全球各地的事實查核中心造成,而是Meta高層過去一連串看風向自保而無遠見的措施所致。然而2025年的現在,我們卻也不得不承認,事實查核本身並非政治極化、民主倒退的有效解方,因為我們身處的故事並不是「地動說」戰勝「天動說」這種對錯真假一分為二的故事,而我們也沒有人是哥白尼或伽利略。

讓我們生活在火宅之中的,很少是單純可查核的「事實」,而是對我們社會共享價值有害的「意見」。這些意見會夾雜著半真半假的「事實」,成為巴德尼口中「滿天飛的垃圾」。

全球各地事實查核中心都依循國際事實查核聯盟(International Fact-checking Network,ICFN)標準,就其本質為非營利、不受任何政府資助。這一方面註定了事實查核的穩定資金來源很有限,另一方面,事實查核過去是傳統媒體自己應該做的職業最低標準,到了現在由於「媒體」的定義已經因為社群網路而變得邊界模糊跟無限擴張,在人人都能上網生產垃圾貼文的同時,把宛如垃圾分類般的查證工作外包給人力有限的第三方機構來做,是否真是長久之計?而 Meta 內容審查政策玩過頭時,卻又反過來把責任推給這些第三方機構,好像自己在其中毫無責任,又是否稱得上公平?

此外,美國固然存充斥著自由派認為「假消息都是保守陣營在放,我方這麼聰明才不會這樣咧」的想法,就其國內政治脈絡來說或許這種天真自信也有幾分道理。但放到台灣的脈絡來看,我們必須捫心自問三個問題,一是當有些攻擊資訊來自中國時,臉書現行的內容審查機制是否真能第一時間幫助到我們,或者徹底相反,常常是假消息都沒消滅,我們自己的真人帳號卻反而先被消滅了?二是,同樣是 Meta 產品,台派為什麼要去(尚未施行高度內容審查的) threads 才能看到政治貼文?最後,正如少少的台灣人正在保護繁體中文維基一樣,我們是否能否期待自己為了打造更自由且充分溝通的世界,積極加入社群註釋貢獻己力?

如果垃圾滿地是註定要發生的,誰來幫垃圾分類?

(本文原載於《思想坦克》)

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案