2021年4月9號,《進擊的巨人》發布了第139話,為這一連載超過十年的長篇史詩級漫畫劃下了句點。結局一經發布,便引發了無數讀者的責難與疑問。事實上,這是一個十分有趣的現象——在第139話之前,作者即便在敘事鋪陳上有令人失望之處,卻從未面對如此嚴重、眾口一致的指謫。直到第138話為止,在劇情設計方面,《進擊的巨人》往往能做到使讀者心悅誠服、由衷讚美的程度。那麼,第139話到底出現了什麼問題?為什麼單單這最後一話,便能讓作者不得不承擔起「爛尾」的罵名?接下來,筆者將為《進擊的巨人》的劇情提供一個簡單的概述,對第139話的問題進行陳述與總結,並且在最後提出自己的見解。在這個過程中,我們會發現,班雅明對暴力邏輯的批判,一方面能夠成為解讀第139話的線索,另一方面,它也透過《進擊的巨人》得到了具體的表達。

一個故事的卓越之處,並不在於它對一個問題提供了完美無缺的解答,而在於它如何以最尖銳的方式直指問題所在。《進擊的巨人》固然是一個充滿了幻想元素的故事:有一個會變身成巨人的人種,擁有王室血統的始祖巨人能夠操縱所有子民的身體構造甚至記憶,而進擊的巨人則可以看見未來繼承者的記憶。但在這些超現實的設定背後,作者並沒有使故事脫離現實的範疇,在第86話揭開了世界的真相之後,讀者更是進一步發現,《進擊的巨人》的整個故事其實都建基在現實的世界歷史——尤其是二戰之後的現代史——之上。大地上存在著不同的民族、人種、國家,牆內世界的居民只是其中一支,是能夠變成巨人的艾爾迪亞人的後裔。

艾爾迪亞帝國曾經依靠巨人之力統治世界,但145代王幡然醒悟,帶著大部分子民退守帕拉迪島,築起城牆,立誓不再戕害其他人類。其他被留在牆外的艾爾迪亞人,居住在大國馬萊的收容區之內,戴著作為標記的星星袖章,被稱作「惡魔的子民」,在與其他國家的對抗中被當作生物兵器投入戰場。由於各國的軍事科技逐漸能夠與巨人之力抗衡,馬萊迫於形勢試圖奪取始祖巨人的力量,希望依靠始祖巨人抵擋其他國家的攻勢,藉此獲得喘息的空間,發展原本落後的軍備。為了奪取始祖巨人,四個年幼的馬萊戰士——繼承了九大巨人之力的艾爾迪亞孩童——被派上了帕拉迪島,卻在五年後鎩羽而歸。從此,《進擊的巨人》從一個講述「人類」與「巨人」對抗的故事,轉型成了「帕拉迪島上的惡魔」與「整個世界」對抗的故事。

馬萊與艾爾迪亞的關係,影射的是二戰時的納粹德國與猶太人。世界對艾爾迪亞人的歧視,收容區與星星袖章的設定,都會讓讀者想起猶太人曾經的遭遇。但是,從歷史發展的脈絡來看,艾爾迪亞人實際上代表的並不是猶太人,而是納粹德國。艾爾迪亞帝國曾經統治世界逾千年,壓迫並奴役其他民族,在各個國家進行種族清洗運動;他們不是無辜的猶太人,而是對世界犯下了重大罪行的惡人。「如果納粹德國在二戰獲勝,世界歷史會如何發展?」是《進擊的巨人》的虛構歷史的邏輯起點,而我們也已經看到了作者的回答:被壓迫者最終會反過來歧視、奴役曾經的勝利者,試圖將後者趕盡殺絕。不同的是,加上巨人之力的設定,艾爾迪亞人的命運只會更加悲慘。阿爾敏希望所有人能夠「坐下來溝通,解開彼此的誤會」,但現實就像艾連所說的那樣:「以這世界的角度來看,我們都是會變成巨人的怪物。這其中沒有誤會吧?」(《第106話;第26集:174》)世界對巨人的恐懼與憎惡,使帕拉迪島的危機成了一個無法解開的結:要麼殺人以求生存,要麼放棄抵抗而後毀滅。

以二戰歷史為框架,將幻想元素與我們身處的現實世界相結合,《進擊的巨人》向讀者提出的問題是:我們要如何消解歷史的仇恨、避免人與人相互殘殺的命運螺旋?假使和解是不可能的,那麼,我們是否能夠通過戰爭獲得和平?與一般的反戰作品不同,《進擊的巨人》雖然同樣將戰爭的荒謬和醜惡之處描繪得淋漓盡致,全篇瀰漫著濃厚的反戰精神,但作者並沒有在批判和否定的層面多作停留,而是讓主角「自己主動踏進了地獄」:

心靈跟身體都受創,完全失去自由,連自我喪失了……早知道會淪落到這種下場,應該不會有人想上戰場吧。「某種東西」在背後推著大家前進,讓我們一腳踏進了地獄。而那個「某種東西」,不是自己的意志,而是被他人與環境所迫,身不由己啊。只不過,自己主動踏進去的傢伙,所看到的地獄又不太一樣。在那個地獄會看到什麼?有可能是希望,也可能是更悲慘的地獄。沒人說得準。只有不斷前進的人才會知道。(《第97話;第24集:124-126》)

在這裡,我們看到了諫山創和班雅明的相似性:他們同樣厭惡無所作為的政治寂靜主義,強調人的意志與行動的力量。面對民族存亡的關鍵時刻,人必須做出抉擇,決定自己在地獄中的位置;在二戰的反法西斯鬥爭中是如此,在艾爾迪亞的滅族危機中也是如此。有些時候,一昧地拒絕戰爭並不能改變現狀。我們都明瞭戰爭的恐怖和荒誕,知道作為解決問題的手段,它只會導致更大的問題,為人類歷史增添更多可恥的紀錄。但是,如果沒有人起身戰鬥,敵人只會一直猖狂下去;即使我們不願踏進地獄,身周卻早已哀鴻遍野、屍骸成堆。「生存還是毀滅」、「殺人還是被殺」,絕對的二元論使人難以在亂世中獨善其身。作為一部虛構作品,《進擊的巨人》將矛盾激化到了最大的程度:即使不存在像納粹德國那樣邪惡的一方,即使每個地方都有好人和壞人,但民族之間的歷史仇恨卻難以消解,血統和地域決定了所有人的立場,追求和平與諒解的永遠只是不成氣候的少數派。少年擁有一個單純又溫暖的願望:「我希望他們能一直幸福地生活下去」(《第130話;第32集:159》),天秤的另一端卻重逾千斤:全世界。於是,在反戰的基調上,諫山創最終卻讓他的主角踏上了修羅之道。

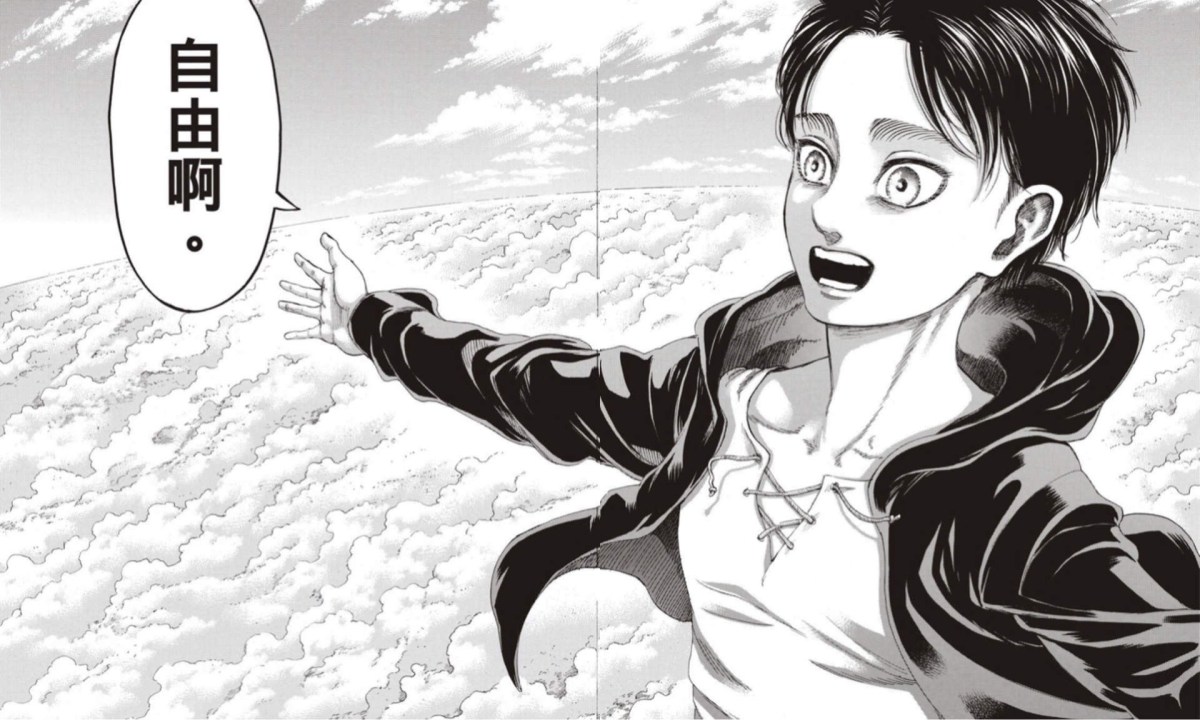

在城牆的另一頭有大海,而在大海的另一頭,還有自由。我始終是這麼相信的。不過我錯了。在大海另一頭的是敵人。全部跟我在老爸記憶裡看到的一樣。我問你們,如果把大海對面的敵人全部殺了,我們真的就能夠自由嗎?(《第90話;第22集:185-187》)

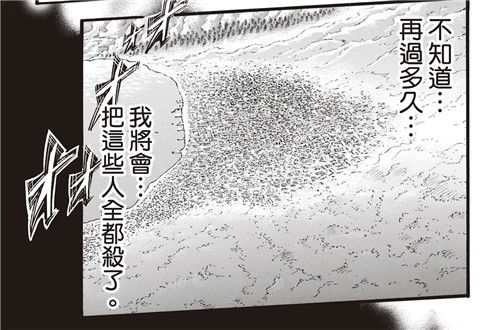

故事的最後,艾連發動「地鳴」,解放組成城牆的數十萬個60米高的超大型巨人,驅使它們踏平牆外世界,造成世界八成人口死亡。大屠殺解除了帕拉迪島的危機,久遠以來傳承下來的仇恨就此終結。雖然可能無法認同艾連的作法,但卻必須承認,他的行動是可以理解的。如果將「保護帕拉迪島」放在首要位置,將之視作必須不計任何代價和手段達到的最高目的,那麼,發動地鳴確實是合理的;這是一個單純並且行之有效的解決方案,只是花費的代價未免過於巨大。這裡的重點是:「手段—目的」的暴力邏輯,能夠證成大屠殺的合理性,使讀者理解艾連的行動。敘事的基本原則在於符合邏輯而非道德。假使作者在這裡停下腳步,《進擊的巨人》也不會遭受那麼多的質疑和抨擊。然而,第139話卻顯露了諫山創非凡的野心——他拒絕與暴力邏輯媾和,試圖為艾連的行為提供另一種解釋。這一作法將他推上了輿論的風口浪尖,曲高和寡、孤掌難鳴,同時,也使這部作品超越了所有曾經有過的類似嘗試,達到了單純的暴力邏輯難以企及的高度。

在古希臘戲劇中,當劇情陷入膠著、主角們面臨的困境難以解決的時候,劇作家會突然安排一個具有強大力量的神祇出場,製造出意料之外的大逆轉,使故事得以繼續推進並且安然收場。這種手法被稱作「機械降神」(deus ex machina),亦即「從機關裡跑出來的神」,通常被認為是一種不高明的敘事技巧,因為它破壞了故事的內在邏輯,無法自圓其說。後來,在虛構作品中,無論是角色、物品還是事件,只要它是一種人為的、牽強的解圍手段,都統稱作「機械降神」。如果一部作品出現了機械降神,這代表它的敘事邏輯出現了難以補救的缺陷。《進擊的巨人》的結局之所以遭人詬病,便是因為它在第139話引入了機械降神,突如其來、無法預測、牽強又不合理:在艾連死後,巨人之力徹底消失在大地之上,艾爾迪亞人從被詛咒的血統中解放了出來。

筆者同意,從藝術賞析的層面來看,機械降神無疑是極其低劣、破壞讀者體驗的一種敘事手法。但是,如果我們仔細思索,就會發現,令人困擾的首先不是機械降神對故事劇情造成的破壞,而是作者引入機械降神的作法本身。問題就出現在這裡:《進擊的巨人》其實不需要「解圍」,因為暴力邏輯足以使我們理解艾連的行動,接受大屠殺作為達到其目的的手段。一個本來毋須解圍的故事,反而由於解圍的神明而身陷囹圄,收獲「爛尾」的名聲。這便是我們接下來的問題:如果機械降神存在的目的是解圍,那麼,第139話想要解決的到底是什麼?它為何如此重要,致使作者願意為之放棄故事邏輯的合理性?

我們首先來談談機械降神的影響。由於艾連已經在古利夏的記憶中看到了未來發生的事情,所以他早在一開始便知道地鳴的後果是什麼:世界八成人口死亡,但人類從此擺脫了對巨人之力的恐懼。艾爾迪亞人不再是會突然變成巨人的吃人怪物,再也不會有人命喪巨人腳下,人與人之間終於有了相互理解的可能。人類不會停下鬥爭的腳步,曾經的仇恨也不會因此終結,但巨人的歷史就此劃下了帷幕,剩下的是屬於人類自己的故事。

巨人之力消失,確實是一個能夠與大屠殺「平起平坐」的等價物,因為由巨人造成的血腥歷史實在過於恐怖,只要巨人之力存在一天,艾爾迪亞人與世界的紛爭就不會停止。因此,當天坪的兩端是「殺害八成人類」與「巨人之力消失」的時候,筆者相信它確實會維持在一個水平的位置,換而言之,它會使人陷入兩難的困境——而唯一面臨選擇並且做出選擇的,便是知曉未來的艾連。第139話的機械降神或許突兀、牽強,但它的內在邏輯卻是經過精心設計的。諫山創用一個能夠與大屠殺的慘狀相抗衡的崇高目的,大張旗鼓地替換掉了艾連行動的理由。

在第139話揭曉之前,我們都以為艾連發動地鳴是為了保護帕拉迪島。就像我們前面說的,這是一個可以理解的戰爭策略,他使用極度激進的手段有效達到了自己期望的目的,令人難以接受卻並非無法體諒。但是,如果他的目的是使巨人之力消失,那這就完全脫離了一般的戰爭思維,它不僅合理,而且太合理了,甚至是一個足以將大屠殺正當化的崇高目的。透過當下不受限的暴力行動,我可以解放未來的一切世代,使他們無須承受不公平的暴行——這不就是典型的激進左派的形象嗎?

有一種常見的錯誤詮釋,認為第139話的機械降神試圖解決的是艾連的道德困境,也就是說,把艾連的動機從「為了帕拉迪島」替換成「為了全世界」,藉此將艾連的行動擢升到更高的道德層次,使大屠殺從效益上合理的變成道德上正當的。這種將大屠殺正當化、合法化的作法,以及隨之而來的大團圓結局,招致了大多數讀者的反感,不僅被斥為偽善,甚至被貼上了軍國主義的標籤。然而,艾連本人的聲明已經阻斷了前述詮釋的可能性。

一方面,我們不應該忽略人的動機網路的幽微和複雜性,將艾連發動地鳴的原因粗暴地簡化到二選一的層次。一方面,按照艾連在第139話的自白,他最在乎的既不是世界也不是帕拉迪島,而是米卡莎、阿爾敏以及一起並肩作戰的同伴,他希望他們可以無憂無慮地生活下去,長命百歲、毋須擔心戰火的侵襲與他人的惡意。「利己」與「利他」可以並行不悖,而艾連的「自私」也始終如一。因此,諫山創憑空降下一個能夠美化絕對暴力的崇高目的,其用意顯然不是為了替他的主角洗刷清白,證明他仍是一個「好人」。相反地,第139話引入機械降神、使巨人之力從世上消失的作法,不僅沒有提升艾連的道德境界,反而強調了其行為的「惡」。為了做到這一點,諫山創採取了兩個步驟:第一,他破壞了事件之間的因果必然性,使艾連的行動脫離了「手段—目的」的暴力邏輯。第二,透過由前一點導致的「開放性」或「不確定性」,艾連重新獲得了「自由」,也就是人類行善和為惡的前提。

從表面上看,諫山創使巨人之力的消失成為艾連發動地鳴的結果,這一作法恰好符合暴力邏輯的內涵:用目的的正義性質,反過來推演出手段的正義性質,以此合法化作為手段的暴力行為。在第139話之前,地鳴僅僅具有戰爭策略方面的合理性,沒有崇高目的的加成,暴力手段就無法取消自身的不義性質。在暴力邏輯的操作之下,「正義的暴力」這一概念看似順理成章,人口滅絕也就成了某種「必要之惡」,是達到普遍幸福的必經之路。然而,在由手段和目的組成的邏輯鏈條中,作者卻刻意遺漏了某個必要的環節,導致暴力邏輯最終無法成立,因此取消了大屠殺的合法性和正當性。

這個必要的環節指的是什麼呢?現在,讓我們回顧一下巨人之力消失的原因。在第122話,我們得知所有巨人之力的源頭是一條形似怪誕蟲的神秘怪物,兩千年前,跌落湖底的少女尤米爾與其接觸,成為了歷史上的第一個巨人。在第138話,怪誕蟲從始祖巨人(艾連)的斷頸處爬了出來,在艾連的本體被斬首之後,它也隨之死去。在這之後,巨人之力徹底從世上消失。由於怪誕蟲是巨人的起源,我們便可以合理地推斷,它的死亡是巨人之力消失的直接原因。問題出現在更前面的部分。要殺死怪誕蟲,首先必須讓它與始祖巨人的擁有者分離,然後殺死後者。那麼,這與地鳴的關係是什麼?為了阻止地鳴,艾連的朋友和敵人共同組成了救世陣線,最終成功炸開了他的後頸,使怪誕蟲脫離了始祖巨人的身軀、現身在陽光之下——然而,在這一連串前後相續的事件背後,我們卻看不到嚴格的因果必然性。要使怪誕蟲現身,一定要發動地鳴、屠殺八成人類嗎?答案是:不知道。

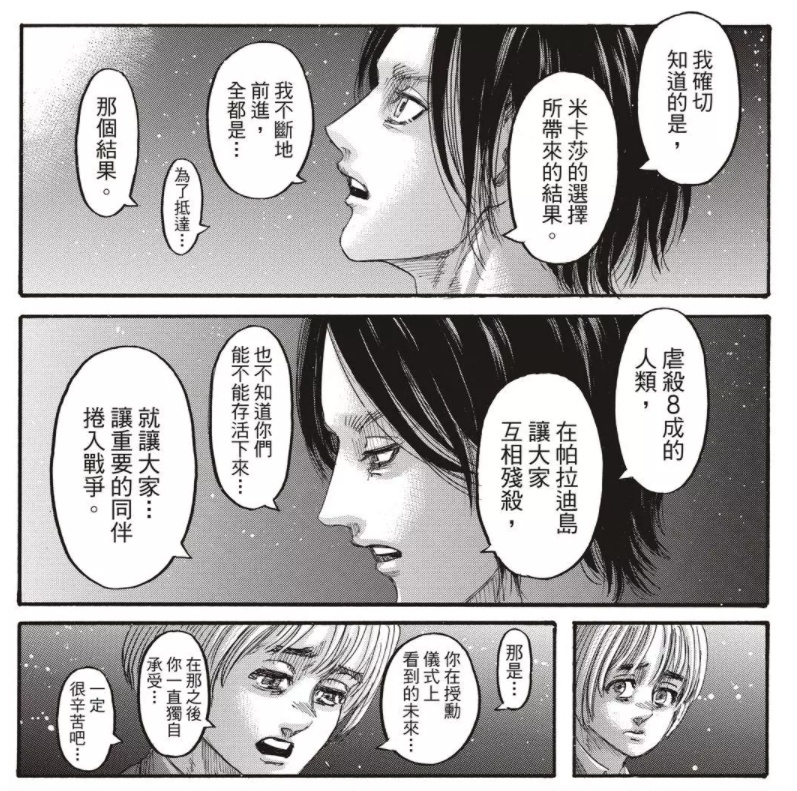

在第139話,艾連說:「我確切知道的,是三笠的選擇所帶來的結果。我不斷地前進,全都是為了抵達那個結果。」這裡所說的「結果」,指的就是巨人之力的消失。結果本身是確定不移的,但是,面對阿爾敏「一定要發動地鳴嗎」的質疑,艾連卻說:「我不知道。」進擊的巨人預見未來的能力,使艾連知曉了發動地鳴的結果,然而,對於在這之間究竟會發生什麼、如何能夠抵達終點,他幾乎是一無所知。如果艾連知道怪誕蟲與巨人之力的關係、知道殺死它的方法,想必他就不會選擇犧牲八成人類了;這是由信息差造成的悲劇。艾連看見了未來,卻看不透其中的因果關係。他唯一能夠確定的是:發動地鳴之後,巨人終於從這個世界上被驅逐了出去。在「地鳴」和「巨人之力消失」這兩組事件之間,只有時間上的前後相續,卻缺乏因果必然性的聯結。這也是《進擊的巨人》的結局遭到批評的原因之一:沒有把故事說清楚,使讀者直到最後也不明白幾組事件之間的因果聯繫。

然而,諫山創是故意這麼做的。讀者不知道的,正是艾連也不知道的。怪誕蟲的存在有很多疑點,比如:兩千年前的怪誕蟲是從哪裡來的?它和今天的怪誕蟲有什麼關係?為什麼它要與人類結合?這些問題都被諫山創刻意忽略了過去,使讀者的信息量保持在與艾連相同的水平之上。艾連的「無知」,打破了事件與事件之間的因果聯結,因而也就取消了行動作為達到某個「目的」的「手段」的意義:如果地鳴並不是使巨人之力消失的「唯一」方法,那我怎麼能夠相信,我真的只是「為了」達成後者才殺死那麼多人類?

「如果把大海對面的敵人全部殺了,我們真的就能夠自由嗎?」在漫畫連載的過程中,隨著劇情一步一步的推進,艾連的這句話有了不同的意義。最開始,它看上去是對民族仇恨和戰爭的反思,是艾連面對帕拉迪島的困境時發出的由衷疑問:戰爭似乎無可避免,但贏了又如何?殺戮究竟要持續到什麼時候?除非一方被徹底消滅,否則種族之間的對立和仇恨不會有終結的一天。因此,戰爭無法根治艾爾迪亞人和帕拉迪島的問題。簡單來說,當艾連在第90話提出這個問題的時候,沒有人想到他是在認真思考地鳴的可能性。直到第121話揭開進擊的巨人能夠看見未來的設定,這句話才具有了全新的意義;它不是對人類歷史的反思,而是艾連對自己的質疑:為什麼我會這麼做?即使殺掉海對面的所有人能夠使大家獲得自由,這樣做真的值得嗎?沒有其他更好的辦法嗎?重點就在這裡:行使暴力之前的猶豫和反思。在第131話,我們看見艾連哭著對未來會慘死在地鳴中的小孩下跪道歉——因為他知道自己的行為是不公平的,生命和生命不能被放在天秤上權衡輕重,人沒有資格為所愛犧牲他人,再用大義作為藉口。

因此,諫山創並沒有利用「手段—目的」邏輯正當化艾連的行為。地鳴發動,怪誕蟲死亡,巨人之力消失,但是艾連卻說「我不知道」——這句話非常重要,它暗示了《進擊的巨人》在結局傳達的核心理念,也就是韓吉在第127話說的:「大屠殺是不對的」,沒有任何理由可以反駁這一點。第139話的機械降神為艾連的行動提供了一個再好不過的藉口,但是,在作者的安排下,崇高的目的並沒有證成暴力手段的合法性,反而又一次強調了手段本身的「惡」:再高尚、正當的理由,都不可能取消暴力行為的不義性質。關鍵就在於艾連說的這句「我不知道」:我不知道是不是一定要發動地鳴才能讓巨人之力消失,不知道為什麼事情非得如此,不知道這是不是唯一正確的道路。如此一來,目的就喪失了它對手段的宰制性,因為手段的罪惡不能由一個不確定的目的得到補償。如果大屠殺和人類的解放之間沒有必然關係,即使通過前者能夠達到後者,作為手段的絕對暴力也不會因為未來的絕對幸福而變成正義的。

艾連早在四年前的繼承儀式上就知曉了未來的發展,看到自己會對牆外發起攻擊、屠殺大量人類,並最終將萬惡的巨人之力驅逐出這個世界。進擊的巨人能夠看見未來繼承者記憶的設定,使艾連淪為了命運的奴隸:一切都是早以註定好的,任何掙扎都是徒勞。命運與自由意志的衝突,是希臘悲劇的經典戲碼;而自由意志與道德的關係,則是西方倫理學的經典問題。命運的必然性似乎使艾連喪失了選擇的權利,他所做的只是跟隨命運的安排,既然不存在自由,也就無所謂善惡與責任。然而,艾連卻告訴阿爾敏:「就算不知道最後會被你們阻止,我還是打算踏平這個世界。」(《第139話;第34集:204》)透過這句話,他宣示了自己的自由。即使巨人之力不會因此消失,我仍然會選擇發動地鳴——為什麼?

艾連的這句聲明,不能被簡單地看作對無限制的絕對自由的堅持,或是激進分子的自我主張。事實上,這句話是艾連的「認罪自白」:地鳴是我自己選擇的,所有罪惡都由我一人承擔,不能推託給命運。如果人的善惡必須以自由意志為前提,那麼,在此刻承擔起罪責的艾連,就是一個自由的人。艾連之所以認罪,是因為他無法說服自己:只有發動地鳴,才能使巨人之力消失、使大家獲得幸福。預知並非全知,他清楚看到的,不只是那個必須不計一切代價達到的結果,還有手段和目的之間的不確定性:這真的是唯一的道路嗎?艾連說:「我不知道。」所以他才會猶豫,花費四年的時間尋找與世界和平共處的方法,直到最後真的無路可走;所以他會痛苦,因為他不希望自己盼望的未來以這種方式到來;所以他才是自由的,因為即使未來已經註定,他仍舊做出了自己的選擇,而自由必然伴隨著道德上的責任。

無知使人自由。就未來的開放性和不確定性,諫山創提示我們進行更進一步的思考。休謨(Hume)關於因果關係的經典問題,在這裡得到了相近的表達:我們看見兩起事件在時間和空間上的鄰近,看見一者先於另一者,但是,我們沒有看見「必然的關聯」。透過艾連的故事,諫山創告訴我們:即使人能夠準確無誤地預知未來,只要事件與事件之間的因果鏈條未能閉合,手段和目的的關係無法以一對一的方式成立,暴力邏輯就必須被驅逐出政治實踐的場域。任何人都可以輕易地描繪未來的藍圖,但達成目標的具體過程、方法以及中間付出的犧牲,這「只有不斷前進的人才會知道」。

並且,即使塵埃落定,也不代表水落石出——艾連的那句「我不知道」,暗示的是我們所有人的共同處境:作為有限的人類,我們永遠無法參透因果律的奧秘,無法確定行動和後果之間的必然關聯。即使命運真的存在,它也超出了人類知識的範圍。我們或許可以成功地預知未來,卻無法窮盡過去的可能性;人能夠知曉的,只不過是過去的一小部分。因此,再崇高的目的都不能洗脫手段的罪惡性質,歷史的必然性不能成為正當化暴力行為的藉口。取消暴力邏輯的後果,就是回復暴力的不義性質,不再試圖撤銷行動者的道德責任;同時,它也肯定了人的自由。「無階級社會必將到來」的信念不是革命者合法化自身暴力行為的理由,而人也不是絕對精神或經濟規律用以發展並實現自身的工具,不是任何一種「歷史使命」的承載者。

「我不知道」作為悲觀主義的一種表達形式,從另一個方向上構成了對「歷史星座」的補充。班雅明之所以提出一種全新的時間觀念,是為了將暴力邏輯驅逐出革命實踐的領域。星座時間觀的批判可以分為兩個層次:第一,它反對將「過去」視作通往未來的「手段」,將「未來」視作必須不惜一切代價達到的終極「目的」。第二,它取消了事件和事件之間的因果聯結;在歷史進步論者看到必然性和連續性的地方,「歷史的天使」只看到了碎片和偶然。第一個層次針對的是隱含在勝利者歷史觀中的暴力邏輯,因為它不相信從過去到未來的必然進步;第二個層次針對的是暴力邏輯本身,因為它打破了手段和目的之間的必然聯結。我們仍然可以設想行動的目的與過程——事實上,任何具有特定目標(比如「拯救過去」)的政治行動,都不可能在離開「手段—目的」範疇的情況下得到設想或實踐。但是,手段和目的之間的必然聯結一旦遭到破壞,通過目的來證成手段的暴力邏輯便不再有效。「我不知道」是星座時間觀在主體身上的反映,它坦然地接受由人的有限性導致的無知,不信任行動和後果之間的必然關聯,對所有將「碎片」替換成「連續性」、用「必然」取代「偶然」的作法表示懷疑。

跨越時空和體裁的距離,在暴力批判的問題上,諫山創與班雅明——一位日本漫畫家和一位猶太裔德國哲學家——奇妙地達成了一致。回到本節開頭的問題:透過批判歷史進步論、建立新的歷史和時間觀念,班雅明如何在實際上改變了馬克思主義內部的暴力結構?在心態上擺脫「手段—目的」的暴力邏輯,對革命者來說究竟有什麼意義?以《進擊的巨人》為範例,我們知道這絕不意味著全盤否定暴力,或是對暴力進行某種程度的限縮——艾連可是發動了大屠殺。暴力批判的影響是間接的,視角和觀點的轉變不會直接地衍生出某種行動原則,比如「不可殺人」或是「非暴力抗爭」,換而言之,它並不是要教導人「如何使用或是不使用暴力」。

然而,「如何看待或定義暴力」仍是一個重要的問題,因為人的行動會在下意識間受到它的支配。「正義的暴力」或「必要之惡」的觀念,使人或是在行事時無所顧忌,或是在目睹暴行時無動於衷。因此,藉由取消暴力邏輯、回復暴力的不義性質,人便會在行動時謹慎規劃、三思而後行,間接地防止暴力在現實中的無限擴張。班雅明的暴力批判迫使革命者承擔起道德責任,並不是為了事後清算或歸罪,而是希望能夠記取失敗的革命經驗帶來的教訓,在事前防患未來,避免革命再一次地滑入極權主義的泥淖。

|文本資訊|

《進擊的巨人》 進撃の巨人

作者:諫山創

原始文本:漫畫

連載時間:2009-2021

是否改編動畫:有

[前往Netflix觀賞《進擊的巨人》動畫]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案