「現在,多勒扎爾說自己是黑人,但不是非裔美國人。這是一個出價,但如果沒有買家的話,就一點都不算數。

『身分』是存有爭論的這件事,並不表示每個人都能探囊取物,其他人的看法也同樣重要。」

──夸梅‧安東尼‧阿皮亞

美國女性瑞秋‧多勒扎爾(Rachel Dolezal)出生時是白人,父母擁有德國、捷克、瑞典與極少印地安人血統。她從歷史悠久的黑人學校霍華德大學取得藝術碩士學位,之後輾轉在幾個大學任教。然而,從某個時候開始,多勒扎爾開始精心燙髮和曬黑,對外宣告自己其實是黑人。她以這樣的身分積極參與黑人權利運動,並且出任全國有色人種協進會斯波坎分會負責人長達一年,直到被踢爆她根本不是黑人為止。

2015年,媒體找出多勒扎爾的白人親生父母,事情登上全國頭條。多勒扎爾不得不辭職,她失去了工作、聲望──以及她自稱的「身分」。美國黑人社群與整個社會都不接受多勒扎爾聲稱「我的內心是黑人」,而認為她的行為是可恥且冒犯的。她向黑人文化致敬的創作,隨後也被認定為不是致敬而是「文化掠奪」。多勒扎爾從學院講師、社運人士,轉行做美髮與藝術品設計,之後曾傳出淪落到必須透過社會救濟維生的消息。

這看起來像是一個古怪的個案,詎料2020年美國又爆出喬治華盛頓大學歷史系專門研究非洲和非洲移民的教授傑西卡·克魯格(Jessica Krug)承認自己根本就不是黑人。

歷史教授克魯格的奇怪案例

克魯格的案例某方面來說比多勒扎爾更奇怪。因為克魯格原本不僅在喬治華盛頓大學獲得終生教職,還出版了一本研究中南美洲非裔移民歷史的書籍《逃亡的現代性:基薩瑪與自由政治》,入圍兩大重要非裔圖書相關獎項:弗雷德里克‧道格拉斯獎和哈莉特‧塔布曼獎。

克魯格表示,自己從青少年時期就有精神困擾,她透過在別人面前偽裝成有色人種來紓解這種焦慮。認識克魯格的人說,她還會編一些很慘的經驗,像是爸爸吃牢飯媽媽去接客之類。這點與多勒扎爾有點類似,根據多勒扎爾哥哥約書亞(目前是一位文學教授)的說法,他們出身自「極度嚴厲、近乎邪教的五旬節派基督教家庭」,但約書亞並不覺得這是什麼好藉口,他完全不認同妹妹說自己內心是黑人,而對外表示「她愛說謊」。

除此之外,還有一個共通點:多勒扎爾與克魯格在大學跟碩士時期,都是誠實的用白人身分申請學校,而沒有偽造黑人身分來不當獲取獎學金與錄取名額。她們似乎是在學術職涯中,才漸漸開始選擇不再認同「白女人」的身分。

最後,克魯格被喬治華盛頓大學剝奪終身教職,出版她著作的杜克大學出版社,則把收益全捐作公益。他們沒有回收這本書,或許是因為克魯格的研究內容本身沒有問題,是她自稱的身分有問題。這投下一個疑問:

在歷史過程中,混有黑人血統的「白人」為了獲得生存優勢,偽裝自己沒有黑人祖先是十分常見的,且通常都會獲得同情與原諒,那麼既然現在奴隸制已經廢除,為什麼反過來的「白人選擇當黑人」卻依然如此讓人感覺到道德上的厭惡與鄙視呢?

身分的本質是什麼?

哲學家夸梅‧安東尼‧阿皮亞兼具黑白混血、跨國籍、男同志等多重身分,他在《有拘束力的謊言:身分的反思(The Lies That Bind: Rethinking Identity)》一書中,闡述了無論哪一種身分,「本質上都是謊言」,這些謊言本身卻會產生「效力」。

阿皮亞指出,大家會認為身分是關於自我的「真相」,但事情可能遠不是如此。

他提到,自己是英國白人母親,與迦納留學生父親的產物,他出生於迦納,長大於英國,中年以後入籍美國,但並不覺得任何一邊的文化足以說明他的身分,而且他大可以不認同任何一邊,誰規定父母的家族故事非得被繼承不可?

阿皮亞的外表是曖昧的,「在聖保羅,我被認為是巴西人;在開普敦,我被認為是『有色人種』;在羅馬,我被當成是埃塞俄比亞人」。搭計程車的時候,司機常常會很困惑的問:「你從哪來?」而當他回答「倫敦」,對話並不會停止,司機想問的是關於他父母的故事,直到他說出簡化的標籤「迦納跟英國」,司機才會認為自己得到了關於這個奇怪乘客的「真相」。

他描述事隔多時之後再度見到在英國讀書時的中學校長,本以為對方過了這麼久不可能記得他,但卻得到熱情的回應:「我當然記得你!你是我們學校第一個黑人學生會長!」阿皮亞當下有點錯愕,因為他從沒有用這個角度去看待自己,原來是「第一個黑人學生會長」。但他也再度重申,「身分」雖然是很多時候是簡化的標籤跟虛構,但畢竟是社會性的,因此,校長看待他的角度並沒有「錯誤」,他必須接受。

根據斯圖亞特‧霍爾,「身分」應該是「關於我們如何定位與被定位在過去各種不同敘事中的種種名稱」,但大部分時候「敘事」會被「標籤」取代,因為要聽每個人的故事太麻煩了。與此同時,阿皮亞反覆強調,身分的重點從來不(只)在於「我怎麼看自己」,而是「別人該怎麼看我」。而認為「別人有義務用我認為的身分看我」,是一種嚴重的妄想。

他認為,我們必須抵制一種自由主義幻想,「在這種幻想中,身分可以自己選擇,我們都可以自由地成為我們選擇成為的人」。事實上根本不是這樣,也不應該是這樣。阿皮亞以自稱是黑人的瑞秋‧多勒扎爾,與在多年異性戀婚姻之後接受手術跨性成女人的凱特琳‧詹納做對比,他並沒有覺得多勒扎爾必然比凱特琳‧詹納「更沒有正當性」,畢竟,如果性別本身可以被主張是一種虛幻的概念,那麼種族又為什麼不行?

如果多勒扎爾認為,唯有自我認同是黑人,才能讓她過真正想過的生活,這跟凱特琳‧詹納認為只有自我認同為女人,才能過真正想過的生活,到底有什麼道德上的高低之分?不都是從一個理論上的「優勢」身分轉換到「劣勢」身分嗎?

真正的差異在於,性別認同談判開啟的遠比種族認同更早。從1970年代,西方社會關於跨性別的論戰──特別是男跨女的論戰──就已經開始了,至今雖然依然「稱不上在女性之間達成完全的共識」,但至少雙方都已經留下奮戰的痕跡。

唯獨透過爭取與談判才能獲得新身分

如果一項「表面上的身分」不適合你,那麼唯一的解決方式不是說謊、更不是自顧自認為國家應該基於自由主義而讓我自己選擇登記成我認同的身分,而是必須透過與其他人──包括支持你的,與你經驗類似的,以及反對你的,不認同你的經驗的人──不斷的協商跟努力,直到你爭取要變成的身分「分類」群體裡和外的人相信你相信的事情,讓這個新身分真的能更服貼的穿在身上。

阿皮亞認為,「唯有當你承認身分的重點不是在於你心裡怎麼想,而是別人要不要配合你時,談判跟改變才有可能」。因此,階段性的妥協是必須的,而且是常見的。

如果說白一點,就是伴侶盟誤以為只要趁立法不完備(沒有定義性別是什麼)、大法官也棄置不處理的時候利用立法空白說服個別法官造成既定事實就好,但卻忽視了性別身分得以運作的本質與性取向不同,真正能讓未經過性別重置手術的跨性別女性被接納為「女性」的不是法官,不是法院,而是佔半數人口的生理女性,當然,可能還有其他男性。

而把巴黎奧運之後原本看似順風的一手好牌打得滿盤皆輸的,也正是他們自己。巴黎奧運之後,原本對跨性者的理解跟接納度已經漸入佳境,但一系列巨大空洞且過於簡化的「免術勝利」公關宣傳卻讓許多台灣女性瞬間極為慌亂,誤以為女性公共空間即將淪陷成遛鳥場,於是開始接力在社群媒體上標示「反免術」。請問現在這個非常不利且讓極端保守排跨者乘勝追擊的風向從何而來?其中至少一半以上可以歸咎於伴侶盟長期以來那種充斥自由主義幻想的「我認同什麼我就能得到什麼」態度。

以下是一個顯著的例子:

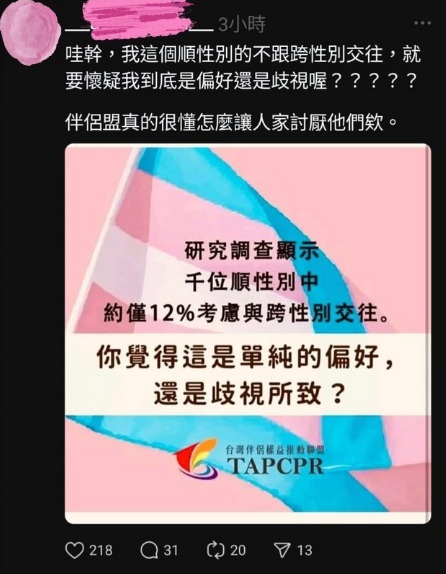

在這場混戰中,有人貼出伴侶盟的文宣,這份文宣指稱「調查顯示比較少人願意跟跨性別者交往」,並暗示「可能是基於歧視」。然而,這是一個很典型的謬論,對於一個知道要引用茱蒂絲‧巴特勒來增強自己論述的機構來說,他們卻選擇無視其他更多當代女性主義者對於慾望跟性別的批判立場,甚至寫出徹底反其道而行,讓性傾向、慾望與身分認同錯誤混在一起的貼文。

譬如,根據阿米亞.施妮瓦桑的看法,「你不能強迫別人慾望自己不慾望的對象,因為沒有人擁有『要求自己被慾望的權利』。獲得別人的慾望不是你的天賦人權。」施妮瓦桑認為,儘管慾望並非固定,而是可以透過批判的認知社會結構而改變的東西,但絕不能是「別人情勒你來改變」,如果認定每個人都應該要有平等的「被慾望權利」,就等同承認那些只因為沒有異性緣而跑去對女性無差別開槍的男人有其正當性。

恐懼不是幻覺,「身分不涉他人」才是幻覺

不可諱言,我已經揭露過自己對男性跨性成女性的法律底線是「最少要有醫療證明」,而不管是「自由換證」或者伴侶盟自稱主張的「社會文件換證」對我來說都是一種對女性群體生命經驗跟處境的冒犯。

與此同時,有些弔詭的是,若性別重置手術果真如伴侶盟宣稱的那樣「違反法界共識」即將被廢除,那麼邏輯上來說,具有男性外生殖器的人進入女性可能赤身裸體的公共空間就絕對不再如某些論者以為的那樣是「假議題」,而變成了「真議題」。

假設更為寬鬆且無需改變外觀的性別換證即將成真,那麼相應的措施則應該儘速被採取。生理女性應該享有「不會看到男性外生殖器的女性更衣室、女澡堂、女浴池」的權利,這不是因為認為跨性者會加害女性,而是倘若台灣女性要求一個「以外在性器官為分類」的公共空間,現階段仍是合理且應該被滿足的真實心理需求。反之,只要能達成以上需求,身分的談判空間始終存在。

這是否會落入「性別本質主義」的窠臼?恕我直言,認為「只有符合某種定義的生理女性」才是女性,固然是一種令人覺得頑固的生物本質主義,但堅持自己「內心是女性」、「是裝錯身體的靈魂」,也同樣是某種本質主義,只不過後者堅持的那個「標準」換成另一種教條罷了。

問題從來都不在於,一個人有沒有自由主張自己是誰,以及關於其內心深處的「真相」是什麼,而是,當說出這個「真相」之後,其他人要怎麼處理這個「真相」?

這或許是一個出價,但沒有買主,則毫無意義。

書籍資訊

《The Lies That Bind: Rethinking Identity: Creed, Country, Color, Class, Culture》─Kwame Anthony Appiah,2018

(本文原刊載於思想坦克)

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案