或許這項議題的關鍵在於,海峽殖民地究竟是屬於英國人的城市,還是屬於華人的城市?檳城華人在市街上舉行盛大的喪禮與婚禮遊行,展現其強大的社會網絡;較注重隱私的英國人則在教堂、家中或會員專屬俱樂部舉行生命儀禮,設法限制並控制這些華人的遊行。

華人慶典充滿了節慶氣氛,邀請各方賓客(也包括神明與鬼魂)在廟旁的街道上饗宴、飮酒、看戲與賭博。至少曾有一位英國人輔政司在脖子上掛著茉莉花環,帶領一支淡米爾人隊伍參與遊行,但其他歐洲人明確表示討厭甚至畏懼這些大型公開活動。

華人將墓園設在山坡上,提供亡者從墓園望出的賞心悅目風景;英國人則比較喜歡把如畫的風景保留給生者。雙方對公共行為規則的觀點存在許多分歧。

─白瑨(Jean DeBernardi),《歸屬之儀》

文|黃錦樹

對特定族群而言,那是生活;對「非我族類」而言,那都是民族身分的自我確認。

時至今日,檳城常以其美食和宜人居聞名於世。

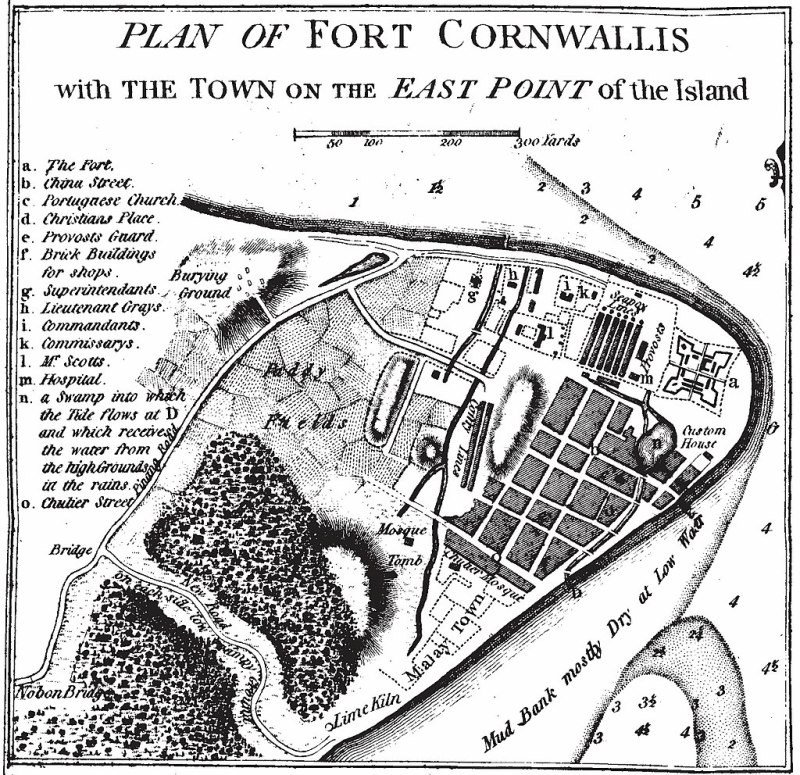

位於馬來半島西北端的檳榔嶼,是曾經的海峽殖民地(俗稱「三州府」);因為地理位置特殊,英殖民政府著力發展。作為行政中心,發展的時間較早,城市化的程度也高,華人人口相對集中。在馬六甲因港口淤積而沒落、新加坡被迫獨立建國後,檳城幾乎就是馬來半島唯一的明珠了。

不得不承認,歐洲海洋殖民帝國優秀行政官僚對政治地理有超強的敏感度,目光精準,往往能看到特定蠻荒之地未來成為貿易線上重要據點的潛力(那經常也具軍事上的重要性),而不擇手段地奪取它,因此那些地方也常是兵家必爭之地。馬六甲海峽上的馬六甲、檳城、新加坡都是著名的例子。其中開發最早的馬六甲,也是大航海時代各殖民帝國之間爭奪最為激烈的場所,處處是殖民歷史的廢墟。

因處於亞洲季風帶上,龐大的中國就在並不遙遠的北方,宋元以來,胸懷大志者、冒險家、逐利者、亡命之徒藉著木帆船牽星過洋,順風相送;或者季節性地往返,或乾脆娶番女為妻,安家落戶,自然涵化、繁衍出一代代峇峇與娘惹。十九世紀末二十世紀初,隨著老頹的中華帝國衰殘為東亞病夫且差點被肢解、與列強連串戰敗後被迫簽訂了許多不平等條約(譬如鴉片戰爭後的《南京條約》),天朝上國尊嚴掃地的同時,子民被迫大量流散,被吸引南下塡補錫礦和種植園所需的大量廉價勞工。

這大量的華人晚期移民,一向被稱為新客。這新舊之間的代差,既是歷史問題,也是文化問題。當華人的數量累積到一個程度,「華人問題」就難免在殖民者眼前浮現,所有的歐洲殖民者都曾經面對同樣的問題。那是隱形的文化衝突,源於白人殖民者民族與文化上根深柢固的優越感(上帝的子民,文明vs.野蠻),也源於少數統治多數的深刻不安全感(因此對華人的武裝力量──私會黨特別敏感)。更何況,早期的三州府可是華人私會黨的發源地,開埠的數十年間,也是私會黨的黃金時代。

眾所周知,華人並非存在於眞空之中,即便是「碼頭上的陌生人」,也牽引著自身的文化網絡,親戚網絡(血緣,遠親近親)、地緣關係(方言群),及由方言群掌控的行業,都有助於把新來的陌生人整合進殖民地華人社會。那樣的華人社會,方方面面都承繼、模仿原鄉,從祖先崇拜到二十四節氣中的重大節慶(農曆新年、淸明、端午、中元、中秋等),從出生、結婚到死亡的禮儀,從天公到土地公,香爐金紙,飮食習慣,甚至墳墓的形制,那屬於習俗儀式的一切,均代有傳承。那種種,構成了華人的生活世界,也藴含了民族身分的自我確認。

當然,這對身在其中的華人而言,都是些老生常談。但對來自歐洲的治理者而言,那整體都是陌生而可疑的存在。簡而言之,猶如明淸以來西方傳教士之進入中國那個陌生的大地,兩種不同文化的接觸必然是人類學意義上的相遇。幾乎沒有懸念地,以千多年一神論宗教為其文化底藴的人類學家,和以治理為出發點的殖民官僚類似,與華人的相遇就和「土著」接觸類似,迎面就會遇到宗教,或類似於宗教的事物。它的異質性,往往體現為祕密(神祕)。

人類學家白瑨以檳城華人為研究對象的《歸屬之儀:馬來西亞檳城華人社群的記憶、現代性與身分認同》以人類學的視角、人類學知識重寫(重新解釋)了一七八六年後兩百年間的華人史,尤其關注兩個特別緊張的歷史時刻。一七八六年,英國東印度公司小職員萊特從吉打蘇丹手上騙到檳榔嶼, 隨即包括嗅覺靈敏的未來大富豪辜禮歡(辜鴻銘的曾祖父)在內的許多華人登陸開拓,開啟了檳島的華人史。

白瑨的核心關鍵詞是「歸屬之儀」(rites of belonging)和「歸屬之權」(rights of belonging),以此把本書區分為兩部分,兩個不同的主題分別指向兩個時刻,前者針對的是華人私會黨黃金時代英殖民政府對它的「治理」和華人的回應(也就是一八九○年英殖民政府頒布《危險社團壓制法令》,解散已註冊的所有會黨);後者即一九六九年五一三事件後、一九七○年「新經濟政策」出台,在土著/非土著的種族區分中,華人被劃入次等的一級,屬重大的國民身分危機時刻。

白瑨的基本論點並不複雜,即認為特定危機時刻華人社會的相關民俗活動是對實際政治緊張的一種積極的回應,藉由儀式凝聚族群共同體;這部分最有趣的無疑是,白瑨調度早期傳教士及殖民政府官員對華人誓盟會黨的試探與理解──透過與歐洲共濟會組織的比較(「祕密」的相似性),但因為彼時不同方言群的私會黨間械鬥頻仍,殖民政府後來乃傾向於立法全面壓制華人私會黨。

本書第四章〈歸屬之儀:華人誓盟會黨的入會儀式〉,白瑨即詳細地分析了天地會的入會儀式、它的起源敍事、它的降神附體儀式等。但那是十九世紀晚期的私會黨時代,華人參與者眾。 在當代檳城,那遙遠的天地會起源、誓盟會黨連結即便已不是那麼緊密,「馬來至上」的政治大環境如故,那些宮廟儀式其實也還在持續運作中,「『鬧熱』的節慶活動與遊行隊伍讓公共街道上擠滿了興奮的群眾,鑼鼓聲、令人眼淚直流的煙霧與神靈附體的乩童,檳城華人依然透過儀式節慶循環,繼續公開宣示華人社群的存在。」(本書頁二六八)

其實不只檳城,整個馬來半島的華人小鎭莫不如此,甚至台灣島,有著更頻繁的宮廟活動。雖然並不是很確定相關儀式的最早起源,它們之施行也不見得和當下政治有什麼直接的關聯。也許在某些特定的緊張時刻,會喚起更大的激情,增添某種社會功能(譬如華教復興運動後,和獨中募款捆綁在一起,即白瑨所謂的「歸屬之權」 )。但也許僅僅如此,宮廟儀式應該是相對自主的。

《歸屬之儀》另一個關鍵詞也許是「本土化」,也即是關注相關民俗中異於原鄉、似乎是因地制宜而新創的部分。檳城作為「一個移植的市鎭」(借用李亦園先生一本書的標題) ,因為開埠時間更早,其移植與在地轉化或許更具有「原型」的意義。我原以為很多馬來亞的相關儀式都起源於三州府,但顯然不是,情況似乎更為複雜。

很多起源因為「所傳聞異辭」,眾說紛紜,往往顯得多元化,難以確認。誓盟會黨、墳場、宮廟、中元普度……還是白瑨引述的,張理被檳城人認為是誓盟會黨始祖的大伯公 (一般華人家庭都供奉的家用版土地神,台灣也很常見的福德正神)、馬來亞特有且相當普遍的拿督公,到泰馬都頗為風行的九皇爺誕辰, 甚至遍在的天后宮(或水月宮)、觀音廟,和家屋內的祖先崇拜,初一十五的拈香拜天地,那日常的儀式,和各種節氣慶典,都構成了華人的生活世界。

因為如果「沒有儀式,社會集團是難以設想的。因為社會通過儀式構建自己,社會是儀式的緣由、過程和效果。儀式行為的象徵和表現內容生成和穩固了儀式本身的屬性。儀式塑造了由所有成員的構建的集體的秩序,儘管也有可能帶來各種不同的屬性。」 對特定族群而言,那是生活;對「非我族類」而言,那都是民族身分的自我確認。

(本文為《歸屬之儀:馬來西亞檳城華人社群的記憶、現代性與身分認同》中文版推薦序)

書籍資訊

書名:《歸屬之儀:馬來西亞檳城華人社群的記憶、現代性與身分認同》 Rites of Belonging: Memory, Modernity and Identity in a Malaysian Chinese Community

作者:白瑨(Jean DeBernardi)

出版:左岸文化日期:2023

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案