這個我唯一的用處,在於不斷接收世界存在著的消息,我只是這個世界用來感知自己是否存在而配置的機械而已。

──卡爾維諾,《聖約翰之路》(La strada di San Giovanni,1990)

文|蕭育和

據說古代的猶太先知在遇到難題時,會走進森林升起火,口念神聖的咒語,然後就會得到解答。幾個世代過去後,先知的繼承人又遇到難題時,也同樣會走進森林,雖然已經忘了怎麼升火,但還是可以禱告,依然可以得到解答。再之後,後繼的先知連咒語都忘了,但還記得走進森林,最後,先知們會發現自己連森林那個地方都忘了,唯一記得的只剩下這個故事,而這樣其實也就夠了。

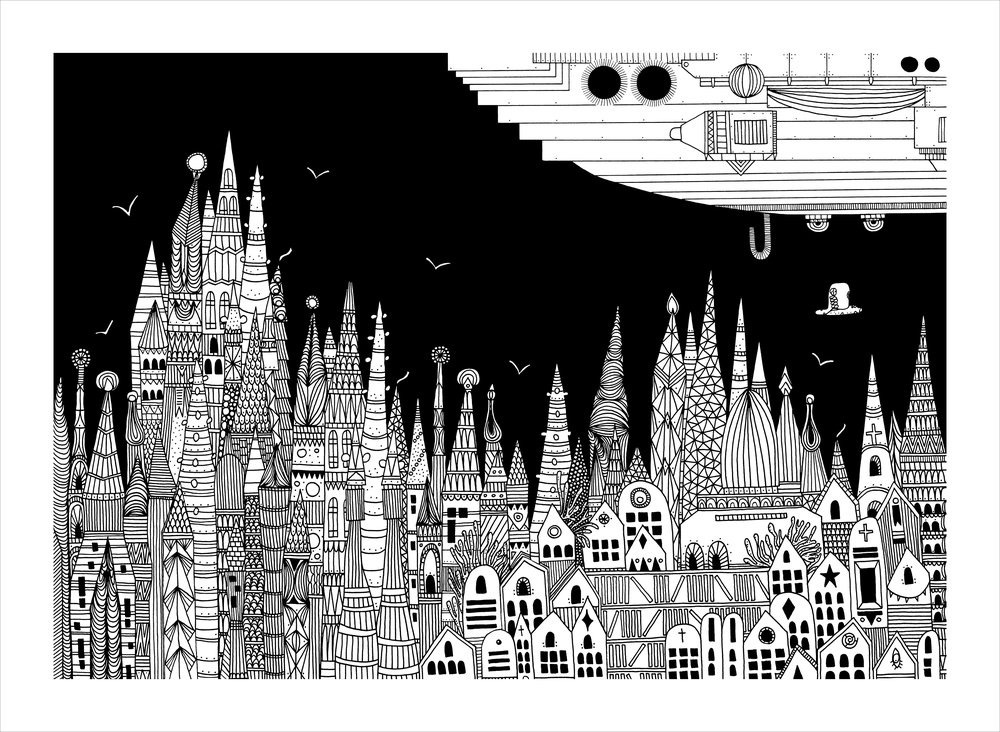

忽必烈汗目光所看見的城市

在卡爾維諾(Italo Calvino)的《看不見的城市》也是這樣一個只記得故事的故事。擴張與征服讓忽必烈汗遇上了某種存在的難題,他對他所擁有的城市產生了虛幻的感覺,大汗的權力與偉大不堪一擊,只能沉湎於宮殿的形式、色彩與氛圍來排解這存在的焦慮。馬可波羅所想像的那些城市並不存在,是馬可波羅「從未到過,用名字召喚出來」的城市,這些「看不見的城市」卻讓大汗無比迷戀,馬可波羅說的是「故事」,然而,故事本身說了什麼,是否如實並不那麼重要,重要的是繼續說下去,一如古猶太先知的寓言,遺忘了升火、咒語乃至於森林怎麼走,都無關緊要,只要還能把故事說下去,那麼先知的難題,大汗的存在焦慮難題,依舊可以得到排解。

所有的故事都是一種力的向量,它前進,而無所定向。故事的技藝挽救了記憶的失落,零落軟爛的時間於是可以重拾力道,重新前進,

故事創造了向量的改變,也就是目光的改變,突然之間忽必烈的目光「穿透注定崩潰塔樓與城牆」,也就是終究難抵時間催折的記憶,然後認出了一個「逃脫白蟻嚙咬的窗花格」,此即故事所挽救者,而其「圖案是如此無法捉摸」。

「城市」對卡爾維諾來說不只是小說的元素,它也意味著故事的終點,一個沒有終點的終點,所有的故事都來自寫作所起始的那個無名之點,與包圍它的城市之間的關係。在《巴黎隱士》中,卡爾維諾曾經半開玩笑的說,作家的作品一旦去到國外,就會失去了本地的脈絡,「像流星般被翻譯」的作品,於是就讓「讀者與評論家必須從那跌落破碎的星體上進行重建」。卡爾維諾顯然不是哀嘆作品的失根,否則他不會同時強調「我所寫的語言裡,不再和任何口語的方言有關係」,對此我們應該謹記古猶太先知的寓言:遺忘是必要與無可避免的,故事才能藉此而生並前進。所以,只有離開故土,「作者已死」,作品與故事才能延續下去。

「城市」從來都不是實體之物,它充其量是向量的組合、交會與輻射,所以卡爾維諾說城市之所以活力與時尚,是因為它「討論邏輯學,通過邏輯學開啟通往瘋狂之路」。在卡爾維諾對各種城市各種絢麗斑駁的描寫中,本質上是組合成城市的各種向量,例如有座城市,據說其神靈住在深深的地底,又有些人說神靈住在繫在繩索上升出井口的木桶裡,一路隨著轆轤一路上升到高高架上的風向標上,讀者並不難在這段描述中發現種種各有其速度、節奏與輪廓的垂直向量,卡爾維諾也從不避諱讓讀者發現這個道理,畢竟,他對謎題的態度是「藏起來的東西不是為了掩蓋自己,而是想被發現」。

最後,木桶或許不是神來之筆,瞭解卡夫卡那則把木桶當馬騎,最後被圍裙輕輕一揮趕走的寓言,一定會對這住在木桶中上上下下的神靈會心一笑。

幾何技藝的救贖

只有故事才能挽救零碎軟爛的時間,重新生成有力道的向量,時間才能重新「結晶在物體上」,卡爾維諾對「城市」有一個極為形式的定義:城市不是別的,只是時間的形式。

時間不會均質的結晶在物體上,否則,城市與故事就不再可能。作為卡爾維諾絕筆之作的《帕洛馬爾》提醒讀者,如果要設想時間的向量有終點,那麼也可以想想或許時間可以「一個瞬間又一個瞬間的加以描述」,而「每個瞬間被描述時都會無限膨脹,變得漫無邊際」,也就是向量無向的輻射。

對向量的偏執定義了卡爾維諾的寫作基調,他說「我從不崇尚插敘,也可以說我喜愛直線,希望直線能無限延長,好讓讀者捕捉不到我」,他希望自己的寫作「能像箭一樣射向遠方」,一種急馳而去的向量,但對向量的偏執卻不等同追求粗糙的速度力量感,相反,寫作、敘述與故事是迂迴前進的技藝,有時候需要放慢速度,有時候需要繞路,經常需要詳加考察規劃,所以卡爾維諾接著說:

如果在我前進的道路上有許多障礙,那麼我將用許多直線線段設計我的行蹤,依靠這些短小的線段在盡可能短的時間內繞過各種障礙。

卡爾維諾筆下多有縝密探查向量組合的角色。《馬可瓦多》反覆在目光向量的更替中尋找出路,視線在「在樹枝上變黃的葉子」、「被屋瓦抓住的一片羽毛」以及「粉碎在人行道上的無花果皮」之間不斷交替,最後的立誓逃離也是以作為向量組合的幾何形式呈現,「以對角線穿過街道」;《不存在的騎士》中的阿吉洛夫總是用數東西來精確固定向量,並用幾何形式定義這些東西,解決數學問題是這個被明示「去主體化」的無人盔甲「再主體化」的方法;《基督山伯爵》就不用說了,逃離城堡的可能不在熱血或機運,而是能把「起初混亂的數據」,發展成「幾何圖形」,取決於「能通過數學關係式,或者一個代數公式」,簡化並確定城堡的模式。

所以,講述故事的人,不僅執著於向量,還同樣迷戀幾何,因為故事根本上說是向量所連結並組合而成的幾何,對卡爾維諾來說,「對未知事物的感知」,與「以嚴謹、和諧以及幾何學來繪製輪廓」一體兩面,而講故事的人,不過就是在從向量到幾何,從幾何到幾何所組合成的那些「總能表現出一致或矛盾關係的線性結構」中,探索語言的潛能。

故事沒有終點,沒有唯一的路線,卡爾維諾眼中的世界是「一種明晰、愉悅的幾何型態」,甚至於「迷失其中是一樁樂事」,迷宮的樂趣就在於,最後大家會再次相逢。

伽利略是卡爾維諾心中名副其實「說故事的人」,因為他發現了世界全新的向量與幾何規則,物理成就與文學成就一體兩面,伽利略既是「嚴格的科學推理者」與「富有想像力的幸福發明者」。

孤獨的赫菲斯托斯

不太粗心的讀者卻不太可能不被卡爾維諾作品中的冒險感吸引,這是他相信童話始終是所有故事無以取代的原型,不管是被拋棄在樹林中的孩子,還是在與野獸以及魔法的衝突中獲勝的騎士,其主題都是「人類經歷考驗以及戰勝這些考驗的方法」。童話故事的結局往往是美好的,因為重點一直都在主角如何在連番困境中倖存,如果只憑機運或者天馬行空就擺脫困境,故事難免索然無味,能精細的算計與評估,在看似全無出路之處探索出生路往往才是童話的迷人之處,就像《基督山伯爵》的啟示,脫困需要一種重新理解世界幾何模型的能力。

在《給下一輪太平盛世的備忘錄》中,卡爾維諾意味深長的提到了,所有的寫作者難免憧憬水星之神荷米斯(Hermes),祂是信使與溝通,發明寫作與主宰詭秘之神,有著一雙長著翅膀的腳,輕快的在諸神、人神、宇宙法則與個體命運、自然與人造等等之間建立種種關係,不正是所有寫作者的模範?然而卡爾維諾更感興趣的是火與鍛冶之神赫菲斯托斯(Hephaestus),不若輕盈靈巧的荷米斯,鍛冶之神獨自棲身於火山口底部,孤守冶煉場,孜孜不倦打造精緻的物品:給諸神的珠寶與裝飾品、武器、盾牌、羅網、佈陣道具等等,在某些神話版本中,鍛冶之神甚至身負殘疾。沉默的赫菲斯托斯與荷米斯形成強烈對比。

卡爾維諾對鍛冶之神的興趣不難理解:赫菲斯托斯鑄成的一切器具都需要對幾何的完美掌握,祂的技藝會改變向量的方向,影響向量的力道,所象徵的是改變與世界的互動方式,或者說,改變了世界的幾何模式。如果沒有赫菲斯托斯,則荷米斯的冒險無從進行,畢竟其敏捷與靈活需要祂的道具、手藝以及不懈的勞動,諸神的象徵也全賴赫菲斯托斯的技藝:賦予原型物質某種新的形式:七弦琴、叉戟、長矛或王冠。

在卡爾維諾看來,故事技藝的沒落,歸根究底是工業時代讓外部世界不成比例的向技術進步傾斜,人們於是對這個單向度的世界失去了興趣,其惡果是對「世界上那唯一沒有被鍍上光鮮與抗氧化外殼」內心的過度關注,世界單調的貧乏與自我匱乏的裸露一體兩面。卡爾維諾很少表現出對於任何自我情緒的關注,他對「與現實建立情感關係」毫無興趣,任何主張在卡爾維諾作品中得到情感慰藉的讀者,難免都是強說愁。

在帶有自傳性質的《聖約翰之路》中,卡爾維諾曾將自己「去自我化」比喻成作感知世界的機械,卡爾維諾的歷險敘事、對幾何的迷戀、以及對「自我」的無視,都讓他在百年誕辰的今天,在一個對於自我與疼痛過度敏感的時代,顯得不合時宜。讚嘆其作品奇思妙想設定的同時,卻又同時遺忘了沉默的赫菲斯托斯與其工整的技藝。卡爾維諾的敘述的痴迷從來不是出於寫實緣由,而是為了遊戲,所以如果讀者特別恭維他作品中絢爛精細的描述與意象,彷彿一種反諷,像是猶太先知們記得升火、記得咒語、記得森林的禱告之處,卻不記得所遭遇的難題一樣。

其實那些奇詭麼描繪都只是事物之間向量關係的一種樣態,是卡爾維諾為自己、為讀者布置的一個迷宮。世界是一個網狀的迷宮,解開其中的謎題迎來的或許仍是無盡的虛空,卡爾維諾對此坦承不諱,《如果在冬夜,一個旅人》透露出了這種「山的後面並沒什麼特別」的虛無。然而,先知們是不是走到了森林的禱告之地其實無關緊要,重要的是,在這種事物因為某種神秘聯繫而形成,宛若一張網的世界中,「我們每個人都可以自由穿越其中」,每個人都擁有各自透徹其幾何結構,自由穿行的技藝。

卡爾維諾對此深信不疑。

(本文原發表於思想坦克)

書籍資訊

《看不見的城市》(Le città invisibili)─卡爾維諾,1993 [博客來][TAAZE]

《巴黎隱士》(Eremita a Parigi: pagine autobiografiche)─卡爾維諾,2023 [博客來][TAAZE]

《馬可瓦多》(Marcovaldo)─卡爾維諾,2023 [博客來][TAAZE]

《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio)─卡爾維諾,2023 [博客來][TAAZE]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案