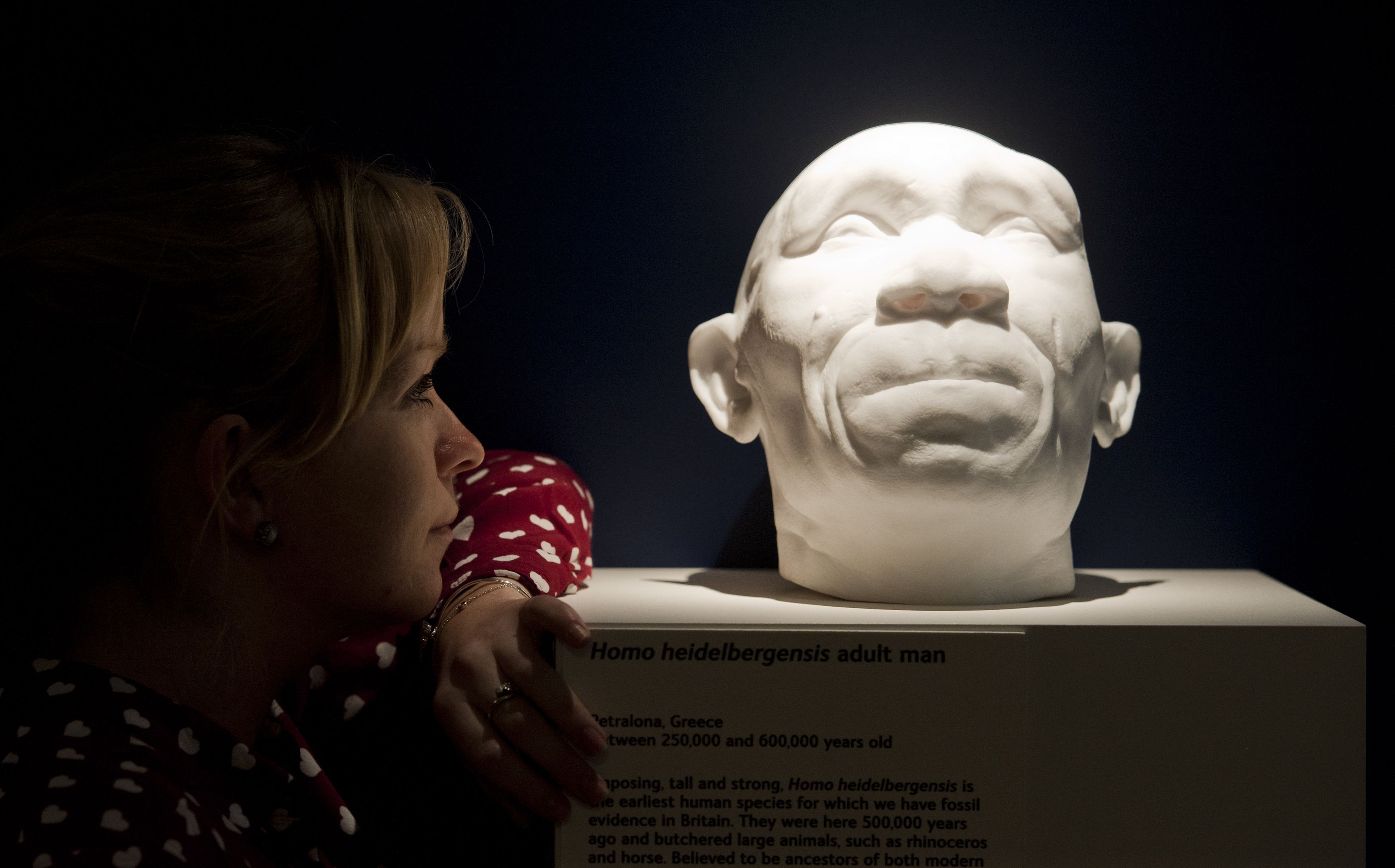

1960年代末,人類學家梅爾文‧康納(Melvin Konner)還在攻讀博士學位時,他跟同學讀到一本名為《人類演化思想》(Ideas on Human Evolution)的書,這是一本彙集當時人類學領域最新論文的書。帶著典型研究生的傲慢,康納宣稱這本書用「太多的想法追逐太少的資料」。半個世紀後,陸續發現了成千上萬的化石,科學家對人類的過去具有更完整,卻也更令人困惑的理解。不斷出土的化石記錄填補了尋找原始人類證據的缺失環節,但也衍伸出更多的疑問。與此同時,沒有任何一條線索能把這些祖先與距今約30萬年前出現的智人直接連結起來。反倒是平行與發散的線條揭示了各種現已滅絕的原始人特徵,而這些特徵都曾被認為是我們獨有的。例如,2003年在印尼發現體型很小的佛羅勒斯人(Homo floresiensis,又被暱稱為「哈比人」),證據表明他們能夠直立行走並製造工具;但是身高不足120公分,大腦尺寸約為人類的三分之一,他們可能一直存活到大約五萬年前現代人類來到這個地區才滅絕。

隨著資料積累,驚喜也越多。顯微鏡法表明,250萬年前的骨頭上的某些印記可能是鋒利的石器造成的,而科學家先前推測這種工具出現得更晚。尼安德塔人牙齒上的牙結石表明,這些肌肉發達、骨骼粗壯的人種(在平行線上幾乎是人類)可能會吃肉配熟大麥;這些以肉食性聞名的人種其實是雜食性的,就跟我們一樣。從微小骨頭碎片中提取的DNA——例如,數千年前的小指頭末梢——揭示了一個全新的類人物種,他們曾經與我們雜交,就跟尼安德塔人一樣。或許這就是為什麼查爾斯‧達爾文(Charles Darwin)把演化描繪成一叢灌木,而非一棵大樹。

到目前為止,對人類演化的研究已經遠遠超出了骨頭和石頭。1965年,歐文‧德沃爾(Irven DeVore)的著作《靈長類行為》(Primate Behavior)提出了一個在當時看似激進的主張:若不深入探究野生世界的非人類親戚,我們就永遠無法理解自己的起源。包括珍‧古徳(Jane Goodall)在內的一些科學家在遙遠的叢林和熱帶大草原搭起了帳篷,進入猴子、類人猿與其他生物的棲息地,將他們的筆記和觀察轉化成龐大的定量數據。德沃爾和其他科學家同樣專注於研究僅存的人類狩獵採集者,除了歐洲以外,他們在每一塊適宜居住的大陸上都有發現——我們的生物學雙胞胎,生活在與我們演化時相似的環境之中。

這種從多方面著手的研究很新穎也很有大膽,但想法由來已久,德沃爾的辦公室掛著一段引用1838年達爾文筆記本的話:「人類起源現在證明了……那些瞭解狒狒的人對形上學的貢獻比洛克還多。」這句格言是康納熱愛人類學的原因:用資料數據進行哲學思考;這也是(Richard Wrangham)秉持的理念,他提出了一些最大膽與厲害的人類演化新觀點。

藍翰在2019年的第三本著作《善的悖論:人類演化中美德與暴力的詭異關聯》(The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution)加入了一場由湯瑪斯‧霍布斯(Thomas Hobbes)和尚—雅克‧盧梭(Jean-Jacques Rousseau)在幾個世紀前提出的辯論,並運用了自然史與遺傳學的事實:如何理解人類身上並存的殘暴的攻擊性與順暢的合作行為。為什麼在我們的群體(在幾乎所有文化中)日常發生的暴力,比我們的近親黑猩猩還少得多?同時,為何人類對所謂的「敵人」群體的暴力,又有如此巨大的破壞性?

藍翰在哈佛大學教授生物人類學,珍古德和德沃爾都曾是他的指導老師。藍翰以細緻的田野調查聞名,尤其是在烏干達的基巴萊(Kibale)國家公園研究黑猩猩,他向世人展示了黑猩猩暴力行為的普遍程度。就連珍古德也坦承,她心愛的黑猩猩可能非常暴力:一對母女會殺死群體中其他女性的嬰兒;雄性黑猩猩經常脅迫與毆打雌性黑猩猩,有時還會聯合起來攻擊另一個群體的黑猩猩。

基巴萊住著眾多的黑猩猩群體,攻擊性也隨之升級。藍翰觀察到,當規模更大的雄性群體變得亢奮時,會用一種看似有組織的方式進行「巡邏」:它們沿著自己的領地邊界行走,途中如果遇到鄰近社區落單的黑猩猩時,就會殘忍地攻擊它。藍翰在與戴爾‧彼得森(Dale Peterson)合著的《惡魔雄性》(Demonic Males,1996年)中總結了這些證據,並描繪出一幅人類(男性版本)因演化遺傳而天生暴力的恐怖情景,從遺傳學角度支持了霍布斯對於人性的觀點。

藍翰在2009年出版的《生火:烹飪如何造就人類》(Catching Fire: How Cooking Made Us Human)提出了一個截然不同的假設。他根據考古證據提出,我們的祖先掌握用火的時間比我們認為的還要早很多——或許是近200萬年前,而不是80萬年前——這改變了一切。特別是烹飪使更多樣化的飲食成為可能,能去吃那些原本無法生吃的有毒水果、樹葉和其他植物;烹飪也讓肉變得更安全,更容易消化。火還有一個巨大優勢,那就是把活動時間從白天延長至夜晚。我們也知道圍繞在篝火旁邊的對話與故事對人類狩獵採集者有多重要,以此推斷這個過程加速了語言的演化——語言是減少肢體攻擊性互動的必要部分。

藍翰專注於研究人性陰暗面的幾十年間,越來越多的證據表明,人類從發育初期開始,就已經是靈長類生物中最具有合作精神的物種。正如各個科學家所做的實驗,將猿類與人類放在需要合作才能完成任務的環境中,即使是年幼的兒童也比猿類表現得更好。與此同時,對倭黑猩猩(我們的另一個近親)的新研究補充了黑猩猩研究的不足,倭黑猩猩和人類在基因上的差異不比黑猩猩大,但它們跟人類具有鮮明對比。倭黑猩猩通常被稱作「只做愛,不打仗」的物種:田野調查表明,我們的一些非人類親戚幾乎能在沒有暴力的情況下生存與演化。

藍翰運用這些資料提出了另一個大膽的假設:「減少反應性攻擊必須同時具備智力、合作和社會學習,這是人類出現與成功的關鍵因素。」(反應性攻擊指的是當另一個個體靠太近時,就會直接攻擊對方,而不是容忍足夠長的接觸時間,以進行可能更友好的互動。)藍翰把他的演化邏輯應用到更廣泛的動物研究中,特別詳述了一些特殊實驗:藉由人類經過許多代的人工選擇,嘗試馴化野生的狐狸、水貂和其他物種。

藍翰指出,這些育種嘗試產生了「馴化症候群」:一系列性狀的變化,而不只有育種者刻意挑選的低反應性攻擊特徵。舉例來說,1950年代初的一項研究中,當人類靠近時,每一窩最不可能咬人的小狐狸被挑出來繼續繁殖。然而除了溫順,同時也出現了其他特徵,包括較小的臉、較短的鼻子與更頻繁(較不受季節限制)的繁殖期,跟其他一些類似的馴化物種一樣。

藍翰在思考人類演化過程中如何選擇低攻擊性時,他把目光轉向了倭黑猩猩。倭黑猩猩曾被認為是黑猩猩的亞種(現在被認為是不同的物種),主流觀點認為,它們在100萬到200萬年前與黑猩猩分離,並被隔絕在剛果河的一處彎道以南。雌性倭黑猩猩組成了強大的聯盟——部分基於彼此的性行為——從而控制雄性的暴力行為。「信任荷爾蒙」催產素在女性性交過程中釋放,在促使性高潮出現之餘也增進了伴侶之間的信任度。由於女性掌控著一切,男性不會攻擊她們,甚至男性對男性之間的暴力也非常有限。倭黑猩猩還表現出馴化症候群的其他共同特徵,表明——跟狐狸的例子一樣——中間顯然是受到基因的影響。

藍翰接受一個共識:倭黑猩猩與黑猩猩之間是根本性的、遺傳的和演化上的差異。他對這種差異的獨特解釋反映出他在生態學方面的訓練:他瞭解到,經過許多代的時間,生態現實創造了物種特有的行為。他認為,以倭黑猩猩為例,茂密的棲息地保護它們免受與黑猩猩或大猩猩的競爭,讓它們得以降低自己的反應性攻擊。其他非人類物種在野生環境中自我馴化的例子也存在——例如,尚吉巴紅疣猴在與世隔絕的島嶼上,以類似方式與非洲紅疣猴分離——但倭黑猩猩與我們最接近,也最相關。

事實上,藍翰對於自我馴化推動人類演化的觀點源遠流長:這個觀點最早是由亞里斯多德(Aristotle)的門生之一泰奧弗拉斯托斯(Theophrastus)所提出,自18世紀以來已經被爭論了好幾次。藍翰理論的核心思想是:透過合力殺掉無法根治的暴力個體,對人類的自我馴化產生了關鍵作用。就像科學家從繁殖池中除去了兇猛的小狐狸那樣,人類的祖先合作殺掉了屢次做出暴力行為的個體。當然,在一些人類群體中,全是男性的突襲隊或許也出現過,他們尋找並殺害了鄰近村莊的受害者(這使人想起藍翰提過的「巡邏」黑猩猩)。但在他目前的理論中,他認為這種合作攻擊是朝內的,以保護群體免受自己人的傷害:相當於一種死刑的形式。藍翰也列舉了一些人類學家目睹一群人合力殺死一個暴力分子的案例。

這個理論很有趣,人類狩獵採集者的社會不存在政府,他們的確有時會集體殺掉素行不良的有害成員,但這種行為還是相對罕見。加拿大人類學家理查‧李(Richard Lee)在研究非洲原始部落龔人(!Kung,桑人﹝San﹞的一支)時發現一個不尋常的事件:在一個人殺害至少兩人後,其他人伏擊並殺死了他。康納自己觀察龔人的兩年經驗表明,還有一種更強大與穩定的選擇過程能淘汰攻擊性:女性選擇。根據康納的經驗,在大多數狩獵採集群體中,女性與男性(比起許多其他社會)更接近於平等。演化邏輯表明,年輕女性和她們的父母在一代又一代地選擇暴力程度較低的伴侶時,能夠提供穩定的選擇壓力,使其趨向於較低的反應性攻擊——這種壓力比罕見且戲劇性的合力死刑更穩定(雌性倭黑猩猩的聯盟似乎也具有類似的馴化功能)。

藍翰提醒世人,人類的美德與邪惡的本質是一把雙面刃,暴力與美德不是對立的,而是強大但不總是可靠的盟友,甚至會變成運轉順暢的殺人機器,2017年他在波蘭受訪時總結道:「人性是一個複雜的嵌合體。我感受到奇美拉最好與最壞的一面。這麼多的合作,但可能是好事,也可能是壞事。」

原文出處:The Atlantic

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案