古羅馬神諭《西卜林書》(Sibylline Books)的傳說故事告訴我們,在一座古老的城市裡,一名女子打算用高價賣給市民十二本書,裡面涵蓋世上所有的知識與智慧。但遭到市民拒絕,他們認為女子的要求很荒唐,所以她當場燒掉了一半的書,然後再提出用雙倍價格賣剩下的六本書。雖然市民感到有些不安,但還是繼續嘲笑她,而女子又燒掉了三本書,然後把剩下三本書的價格又翻了一倍,結果市民還是拒絕了她。最後,當燒到只剩下一本書,市民才終於肯拿出女子開出的天價把書買走,但這時只剩下世上十二分之一的知識與智慧。

書本承載著知識,它們是傳遞人類思想的媒介,透過空間和時間傳播自我複製的思想。我們忘記了一件很神奇的事情,那就是在一頁紙上或螢幕上的標記,使遠在地球另一端或百年後的人類之間的交流變成可能。但文字的力量如此巨大,以至於有些詞彙被刪去已經變成了長久以來的壞習慣:比如髒話,你會在19世紀的小說讀到寫著「d——d」的東西;或者過於危險、強大而無法被記載的文字,比如某些宗教文本的上帝真名。書承載知識,而知識就是力量,書變成對權威的威脅,因此當權者壟斷了知識並控制公民思想,並採取最高效的手段:禁書。

禁書有一段漫長而不光彩的歷史,而且至今仍未消失,甚至是常見的手段。1982年,由於當時學校、圖書館和書店面臨越來越多的控制,美國圖書館協會和國際特赦組織發起了禁書周(Banned Books Week),成為每年一度在九月底「慶祝閱讀自由」的倡議活動。

今天,禁書確實相對困難與耗費精力,但過去可比現在容易得多。幾個世紀以前,大部分的人都不識字,書本也不容易取得,知識就可能從源頭受到限制。舉例來說,天主教會很長一段時間都不鼓勵一般民眾擁有自己的《聖經》,而且只准許拉丁文譯本出版,反正一般人也很難看懂。說好聽教會是為了「防止俗人曲解上帝的話語」,但真正的目的是為了確保教會領袖的地位與權威無法被撼動。

即使到了近代識字率提升,書本依然昂貴,尤其是那些文字與思想流傳已久(也可能是最危險)的文學作品。直到1930年代隨著大眾出版社的出現,新讀者才終於能夠獲取高品質且經濟實惠的圖書。與此同時,禁書也迎來了新的階段,不斷湧現的新書為讀者打開了嶄新的、顛覆性的思想大門,而審查者則拼命追趕取締。令人訝異的是,20世紀禁書依然普遍,打著「保護」的口號繼續進行。

例如,中國政府至今仍持續發佈法令,禁止學校出現「不符合(國家)社會主義核心價值觀的書;因其世界觀、人生觀和價值觀離經叛道」──這是很典型的理由,利用定義模糊的詞彙來禁止政府不樂見的任何書籍。

由於向全世界輸出了許多偉大作家的作品,俄羅斯的禁書做法一直都備受關注。在蘇聯時代,政府試圖對公民的閱讀習慣施加盡可能多的控制,就像它控制公民生活所做的那樣。1958年,鮑里斯‧巴斯特納克(Boris Pasternak)因小說《齊瓦哥醫生》(Doctor Zhivago)獲得諾貝爾文學獎。該書於前一年在義大利出版,但沒有在蘇聯境內出版。巴斯特納克獲獎激怒了蘇聯政府(國家控制的媒體稱其為「藝術層面污穢且惡毒的作品」),他也被迫拒絕了獎項。蘇聯鄙視這本書沒有包含的內容(如沒有歌頌俄國革命),更憎惡它包含的宗教色彩,以及頌揚個人的價值;與此同時,美國中央情報局看到此書「巨大的宣傳價值」,刻意安排在蘇聯發行袖珍版的《齊瓦哥醫生》,以凸顯蘇聯對文學家有多麼惡劣。

蘇聯的禁書政策導致地下與個人出版的發展,比如奧西普‧曼德爾施塔姆(Osip Mandelstam)的詩歌,異議作家弗拉基米爾‧布科夫斯基(Vladimir Bukovsky)如此形容地下出版:「我自己寫,自己編輯,自己審查,自己出版,自己傳播,然後自己監禁自己。」

如果你以為奉行民主制度的歐美不會發生這種情況,那就太天真了。當權者禁書(或嘗試禁止)的理由在世界任何地方都通用:這樣做全是為了「保護」普羅大眾,畢竟人民太愚笨不會自行判斷,禁書可以使他們免受腐敗思想的影響。

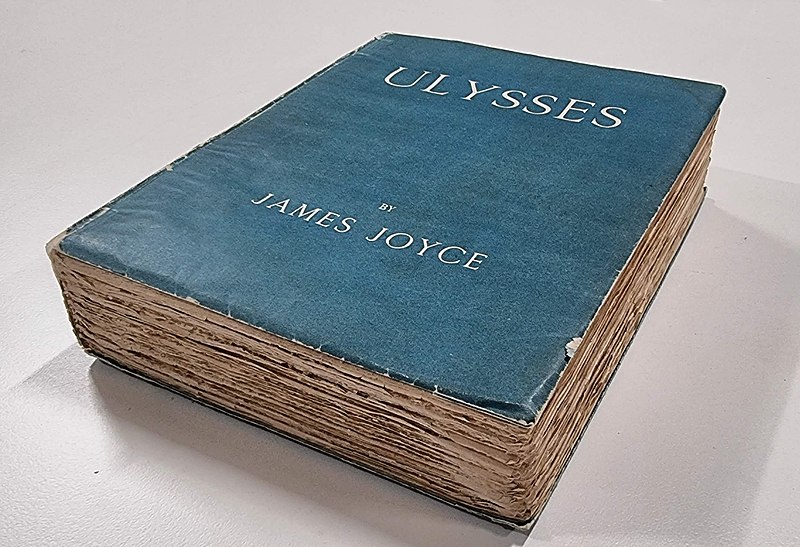

在英國,禁書通常是打擊淫穢色情的工具,這是典型利用法律力量來阻止社會變革的手法:儘管這種策略總是失敗,但對短視的當權者來說很難抗拒。許多作家因為跟英國的淫穢法律交手而聲名大噪。詹姆士‧喬伊斯(James Joyce)在寫《尤利西斯》(Ulysses)時就已經預料到:「雖然有警察,我還是想把一切都寫進小說裡。」──此書從1922年至1936年在英國被禁,當時負責執行禁書的官員其實只讀了全書732頁中的42頁,而《尤利西斯》被禁是因為喬伊斯在書中提及了自慰、髒話、性愛與上廁所。

D‧H‧勞倫斯(David Herbert Lawrence)多年來一直是英國檢察機關的審查對象:他的著作《虹》(The Rainbow)被燒掉,詩集《三色堇》(Pansies)被攔截扣押,藝術展覽被突襲臨檢。1960年,企鵝出版社(Penguin books)出版了《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley's Lover)而被起訴。這次審判鬧得沸沸揚揚:出版商找來幾十位作家和學者來為此書的文學品質背書(儘管伊妮德‧布萊頓﹝Enid Mary Blyton﹞拒絕了),而法官卻告誡陪審團不要輕易聽信文學專家的保證,這體現了一個國家對人民的不信任,法官說道:「難道工廠女工讀這本書的時候會這樣想嗎?」幸好,案件的結局是陪審團一致支持企鵝出版社並勝訴。

在美國,從電視到遊戲乃至社交媒體,每一波新科技浪潮都會引起人們對「不當」內容的擔憂,因此禁書依然盛行。學校是嘗試審查的溫床,部分原因在於引導孩子高可塑性的思想,似乎是有效消除危害的手段;加上(不像書店)學校董事會對社區具有一定程度的影響力。

1982年,也就是禁書周發起的那年,一樁嘗試對學校出版物審查的案件(Island Trees School District v.Pico)打到美國最高法院。校董會宣稱:「保護我們學校的孩子免受道德危害是我們的道德責任,如同保護他們免受身體和醫療危害一樣。」他們所指的危害是那些「反美、反基督教、反猶太與骯髒至極」的書籍。然而,最高法院的裁決與美國憲法第一修正案一致:「地方性的學校董事會無權因為不喜歡或不認同某些書籍所包含的思想,就擅自把書從學校圖書館移出。」

但這沒有阻止他們繼續行動。在美國學校和圖書館中,爭議最大的主題就是性。「美國人對性似乎很擔憂。」時任美國圖書館協會知識自由辦公室主任的詹姆斯‧拉魯(James LaRue)於2017年說。

傳統認為性等同淫穢,促使美國法官波特‧斯圖爾特(Potter Stewart)在1964年一樁法庭案件中試著為「硬色情」下定義:「我看見時就知道它是什麼。」但今天,禁書中的「性」更可能意味著性取向和性別認同:2021年美國最具爭議性的三本書因其LGBTQI+內容而遭到抵制,這不免讓人質疑「禁書是為了保護年輕人,而不是企圖消滅某些意識形態」的觀點,並顯現了審查者缺乏想像力與倒果為因的說詞。禁書與一種信念息息相關,以為只要我們看不到不樂見的東西,一切就都沒事了:托妮‧莫里森(Toni Morrison)的經典著作《最藍的眼睛》(The Bluest Eye)經常被列入禁書名單的前十名,因為它描述了兒童性侵。

美國的圖書審查制度由來已久,早期最著名的受害者是哈里特‧比徹‧斯托(Harriet Beecher Stowe)於1852年出版的反奴隸制小說《湯姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin)。1857年,俄亥俄州的黑人山姆‧格林(Sam Green)因為「持有《湯姆叔叔的小屋》而被審判、定罪並判處10年有期徒刑」。而隨著時代和思想演進,這本書現在反而遭到進步派批評,抨擊書中對黑人角色的刻板描繪。

當一本書越引人注目,就越有可能引起審查者的注意。J‧D‧沙林傑(Jerome David Salinger)的《麥田捕手》(The Catcher in the Rye)從出版以來便爭議不斷,封殺沙林傑小說的理由通常是因其褻瀆和粗俗的文字──一名教師在1960年因為教導這本書而被解雇;1980年代,《麥田捕手》被懷俄明州、北達科他州和加州的學校禁掉。

禁書把那些通常天差地遠的書本都聚集在一起,各種類型都有從流行小說乃至知名經典小說;它的箭靶比射箭比賽還多,主題從神秘學魔法崇拜(例如《哈利波特》)乃至無神論。《西卜林書》的故事提醒了我們,書本可以被燒毀,書中的知識能被丟棄,沒有什麼是永恆的。

原文出處:BBC

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案