文|Erik Olin Wright

譯|李屹

社會學及相關學科探討理論的時候,偶爾會有人提出這個問題:某一個社會類別該不該被當成「一個階級」。我們討論David Grusky和Kim Weeden的提案,亦即細分過的職業類別是「微階級」的時候,已經碰過這個議題。當類別換成世人逐漸熟知的「飄零族」(the precariat),它算不算一個階級?這就是本章我要探索的問題。這個概念源自1980年代到1990年代間,當時經濟處境愈來愈不安穩,飯碗岌岌可危(也稱作「危疑」),只是早先的討論中,人們只把飄零當成工人面臨的境況,並非階級結構中的一個特定階級。當代資本主義的分析者紛紛看重這股勢頭,但要從視飄零為境況重新構築視飄零為階級的概念,爭議就多得多了。鼓吹後面這個看法的人當中,最有影響力的是蓋伊.史坦丁(Guy Standing),他出過兩本書,《飄零族》和《飄零族憲章》。接下來,我要盤詰他對這個看法的論證。

我會先勾勒Guy Standing對飄零族的基本分析,以及他論證該把飄零族視為一個階級的理由。接著,我會審視飄零族在廣義理解的階級分析中所處的位置。我將論證:固然飄零族的議題可以放進階級分析,把它當成自成一類的一個獨特階級並沒有什麼效用。

一、Guy Standing論證「飄零族作為一個階級」

Standing根據相對複雜、三向度的階級定義,來論證飄零族是一個階級:「階級可以這樣定義:階級首先是由特定的『生產關係』、特定的『分配關係』(所得來源),和跟國家的特定關係所規定的。從這些關係茁生了一種特殊的『意識』,意識到人可以欲求哪些改革和社會政策。」

許多階級分析者重視階級跟國家的關係,定義階級結構時就加以考量的卻寥寥可數,所以Standing明確納入跟國家的關係,堪稱與眾不同。Standing相信,當代資本主義下,飄零族在其位置上活生生的實在,難逃每況愈下的邊緣化,排擠掉許多人享有正常狀況下伴隨公民資格的權利。經濟狀況危疑,政治處境又被排擠,正是兩種狀況重疊,才深深劃下了一條界線,將飄零族和工人階級分開。

奠基於三向度的關係──生產關係、分配關係,以及跟國家的關係──Standing識別出組成當代資本主義社會階級結構的七個階級:

1.菁英或財閥。在古典馬克思主義的意義下,這是真正的統治階級。照Standing的話說:「佔領運動說他們是百分之一,不,他們遠少於百分之一,握有的權力卻超出大多數人所知。他們的金融實力捏塑政治論述、經濟政策和社會政策。

2.受薪階級。Standing定義此階級的人「有穩定全職,一部分希望能邁向菁英,多數只是憑著退休金、有薪假和企業福利,享受他們這類人的各種虛華,還常常由國家補助。受薪階級集中在大型企業、治理機關和公共行政部門,包括公務人員。」

3.專技師(profician)。這個術語「結合『專家』和『技師』的傳統觀念,但要涵蓋的是那些身賦多組技能的人;他們行銷這些技能,以約聘的方式賺取高額所得,像諮商師或獨立、自立門戶的工作者。」

4.舊「核心」工人階級(無產階級)。此階級的「定義是仰賴大規模勞動、仰賴工資所得、無從控制生產工具,生產工具亦非其所有,而且會習慣與其技能相匹配的穩定勞動。」

5.飄零族。

6.失業者。

7.流氓無產階級(或「底層階級」)。Standing特別指出這個類別是「一個疏離的群體,成員跟社會格格不入,靠社會的殘羹渣滓過活。」

Standing的目標不是要對這些階級逐一提出深思熟慮、分析嚴謹的定義,他真正在乎的只是區別飄零族跟階級結構的其他部分,特別是跟工人階級作區分。正因如此,其中部分類別只得到模糊的一套界說和理據。舉例來說,照他的分析,非經理職的白領,還有國家和私部門中通過資格審查、有穩定職位的雇員,都很難說要歸到哪個階級。兩者都不像是屬於核心工人階級(Standing認定他們只能幹粗活),可是也不盡然符合他對受薪階級的定義,因為該類別也包括「希望能邁向菁英」的高層企業主管。兩者也不符專技師的類別,專技師是自立門戶的工作者,他們走到哪、學到哪。倘若Standing有意拋出當代資本主義一般階級地圖,不精確到這樣的程度恐怕會是個問題,然而他志不在此。他的目標是迴護飄零族的概念,為其有別於工人階級的特色,提出一套琢磨過的說法。

為此,他依據階級關係的三向度,對比工人和飄零族。

獨特的生產關係。Standing指認區別飄零族與無產階級的判準時,沒有明確賦予階級關係三個向度中的哪一個更大的權重。話雖如此,不論是定泊這個概念還是為這個概念命名,其中的第一個[向度]──生產關係──似乎是基礎。他這麼寫生產關係:「屬於飄零族的人,工作朝不保夕,失業或放棄找工作(被錯誤稱為『不事生產』[economic inactivity])的日子穿插在[上下份]工作之間,生活不安穩,未必能指望住處和公共資源。」Standing認為上述生產關係一絲不苟地區別了飄零族跟無產階級:

飄零族不屬於「工人階級」或「無產階級」。後一個術語讓我們想到一種大部分由工人組成的社會,工人有長期、穩定、固定工時的工作,晉升途徑穩妥,父母能理解他們的職銜,他們跟叫得出名字、認得出特徵的在地雇主打交道。

工人階級被期待要提供穩定的勞動力,即使[達成這項目標會迫使]個別成員失業。無產階級化,意思是習慣穩定的全職勞動,這個術語刻劃了他們的工作生活…無產階級的常態是習慣穩定的勞動,飄零族則不得不習慣不穩定的勞動。

為闡述飄搖(insecurity)這個核心觀念,Standing主張飄零族欠缺二戰後刻劃工人階級的「跟勞動有關的七型安全」:勞動市場安全(不缺掙取所得的機會);雇用安全(避免任意解雇的保障、雇用和開除的管制等);職務安全(在職場上留存一席之地的能力和機會);工作安全(工作意外和傷病的保障);技能再生產安全(經由見習累積技能的機會);收入安全(確保充足、穩定的收入);代表安全(透過獨立且有權罷工的行業工會,在勞動市場中集體發聲)。飄零族所處生產關係的特殊之處,就在於缺少前五型安全。

獨特的分配關係。Standing提醒我們,所得的形式五花八門:「自用生產、生產或市售所得、貨幣工資、企業非工資給付、社群或團結給付、國家給付,還有來自金融及其他資產的所得。」飄零族與眾不同的特徵是,除貨幣工資以外的所得來源,它都無緣:

二十世紀當中,[所得給付的]趨勢逐漸拋下貨幣工資,漸增的份額是來自企業和國家給付的社會所得。我們正好可以從相反的趨勢區隔飄零族:除工資之外,他們的所得來源幾乎都在萎縮…諸如有薪假、醫療假、公司退休金等非工資的津貼,都與飄零族無緣。飄零族還欠缺基於權利、連結法益的國家福利,僥倖有之也只能依賴裁量性、不安全的給付。此外,飄零族還無從獲得社群福利,其形式是豐富的公有財(公共服務和設施)以及強健的家庭與在地支持網絡。

全靠貨幣工資維持物質生活水平,沒有社會安全網、社群後盾,沒有其他福利來源,人愈來愈脆弱易損,我認為這是人們在此面臨的關鍵議題。按上述說法,儘管緊縮的年代裡樣樣都在縮水,工人階級的生活水平仍有貨幣工資以外各種形式的所得撐持,但那些給付十之八九已不存在,輪不到飄零族。就業不穩,所得易損,共同界定了飄零族經濟危疑的狀況。

獨特的跟國家的關係。Standing 之所以把飄零族視為一個階級,最明顯的因素莫過於經濟狀況的許多面向都岌岌可危。不過他也覺得飄零族跟國家的獨特關係,才創造了飄零族與工人階級間的真實界線。他繞著「公民」跟「長居民」(denizen)的對比展開分析:國家賦予完整權利的人民是公民;「長居民」只是區區住民,受國家管轄,權利卻大大受限。「飄零族,」Standing寫道,「缺乏提供給核心工人階級和受薪階級公民的許多權利。飄零族的成員都是長居民。」傳統非公民的移民都是這個意義上的長住民:他們獲准在某處生活,然而他們受到政治保障的權利卻[比公民]窘迫得多。Standing主張,這種情況如今已擴及規章上仍屬公民的人,為數可觀。對照之下,在工人階級身上,這些權利多半完好無損。

那麼,飄零族就是由三項主導判準所定義的:生產關係中的危疑(precarious),分配關係中的易受損傷,還有跟國家的關係僻處邊緣。工人階級有些分支容或也有上述部分特徵,可是飄零族融全部特徵於一體,這就令它成為一個獨特的階級。

話雖如此,飄零族當中還是有區分。2010年代中,發達資本主義世界裡的飄零族內部已經分成三個主要的次類別。第一類人先前穩穩做他的工人階級,可是被資本主義的發展軌跡排擠,他們是「被攆出工人階級社群和家門的人。他們經驗到相對剝奪感。他們、他們的父母或祖父母一輩子幹工人階級的職業,有地位,有技能,受人尊重。」第二類「由傳統長住民組成──移民、羅姆人(Roma)、少數族裔、尋求庇護而前途未卜者。這群人不管走到哪裡,權利都是最沒有保障的。還包括一部分身體障礙者和日益增加的更生人。」第三類在Standing看來,乃是飄零族不斷變化的核心,「多是二十幾、三十幾歲,當初人人都說他們前程似錦,個人的發展和滿足[都不會落空],受完教育卻正相顛倒,落入飄零的境地。但不獨他們飄零,許多漂離受薪階級境況的人陸續入列…他們的差事不是起初的志願,也幾乎沒有從事志願的指望。」

這三大分支的飄零族全都經驗到深刻的剝奪感,他們生活中切身體驗的實在跟他們期望的生活之間,有一道令人痛苦的鴻溝,不過在三種不同狀況下,鴻溝的焦點有所不同:「第一類飄零族經驗到的剝奪是相對於真實或想像的過去,第二類是相對於缺席的現在、缺席的『家』,第三類則牽連著一種沒有未來的感受。」上述聯結飄零的不同主觀剝奪經驗,造成厚重的隔閡,損及飄零族如同階級般集體行動的能力。「飄零族已經分裂到,」Standing寫道,「說是跟自己開戰的階級也不為過的地步。」儘管如此,他還是相信飄零族成為一個「危險階級」的潛力,遠比工人階級更有能耐去挑戰「二十世紀的主流政治議程,亦即主流『右派』的新自由主義和社會民主派的勞工主義。」

二、飄零族在階級分析中的位置

在發達資本主義國家,數種向度的危疑已經蔓生成一種生活境況,這大抵已是共識,只是該怎麼從概念理解這樣的現象,仍有疑義。Guy Standing的提案是說飄零族是一個階級,其意同工人階級是一個階級。飄零族還沒作為統整就緒的集體行動者而行動──還不是傳統馬克思主義術語中的自為階級。他考量到這個事實而將飄零族當成一個打磨中的階級,但無論如何,就資本主義的階級結構裡的結構區位而言,飄零族已經是一個獨特的階級區位,跟他臚列的工人階級及其他階級都有所區隔。

Standing為其主張辯護的基本策略,是辯稱有一組獨特的條件區隔了飄零族和傳統工人階級的生活。倘若分別考慮這些條件,飄零族跟部分工人階級有所重疊,然而他主張這些特徵湊在一起就產生真實的劃分邊界:「總之,十項特點界定了飄零族。倒不是說樣樣都是飄零族所獨有,只是這幾項要素湊在一起就界定了一個社會群體,我們基於這樣的理由稱飄零族是打磨中的階級。」

若有學者不同意飄零族是一個階級,Standing不大理會,但他特別批判馬克思主義者,說他們「將飄零族軋進『工人階級』或『無產階級』等舊思維的欲望,害我們不能專心發展一套切合實情的詞彙和一組形象,引導二十一世紀的分析。」那麼橫在我們面前的問題是,如果拿Standing闡述的這組社會-經濟特徵,夠不夠把一個社會類別描述成一個階級?確切來說,我們能憑藉什麼樣的判準來回答這個問題?

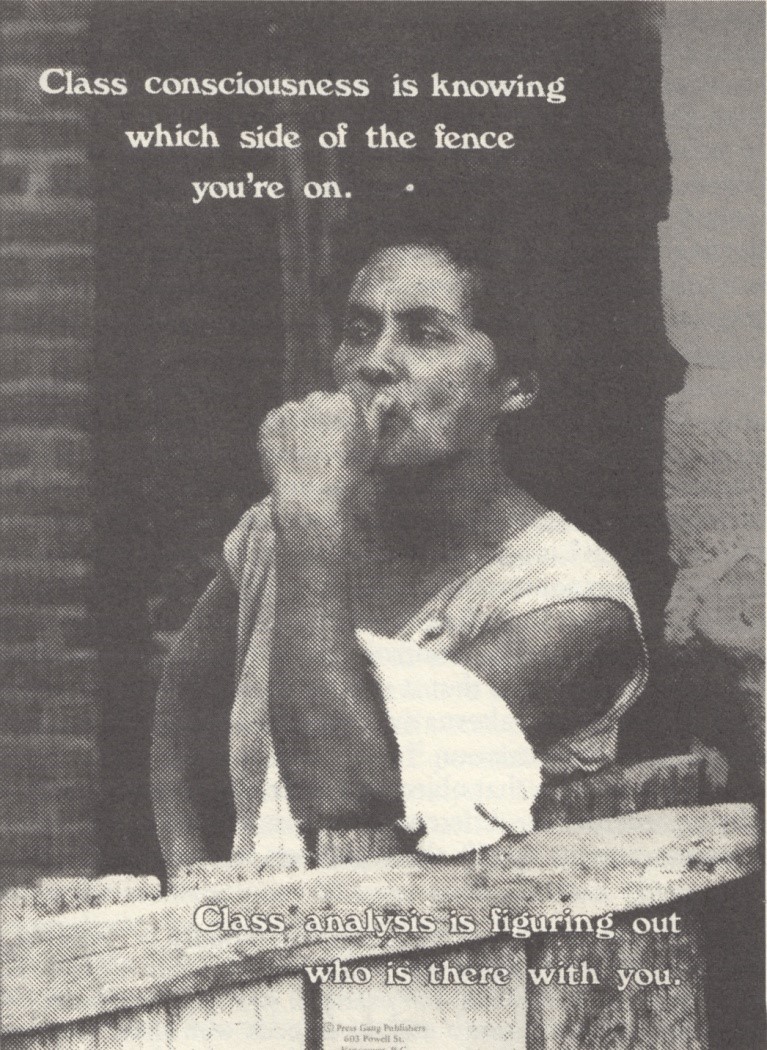

馬克思主義者和韋伯學派的階級分析傳統都採用的判準,最基本的就是階級利益。1979年左右有張海報,上頭有一個女人靠著籬笆,文案寫道:「階級意識就是知道你在籬笆的哪一邊。階級分析則是弄清楚哪些人跟你同一邊。」這則文案就訴諸階級利益:一個給定階級中的兩個人,物質利益重合的程度一定大過分屬不同階級的兩個人。因此,宣稱工人階級和飄零族是不同階級,形同宣稱他們的物質利益迥異。

這項宣稱當然只是置換了原本的問題,置換後,對於什麼東西構成「階級利益」,我們需要更明確的判準。這是社會理論揮之不去的難題,一批棘手的理論爭議也隨之浮現。

關於利益的討論中,歧見最深的大抵是客觀相對於主觀利益的議題。有些人主張,只有指涉行動者的主觀狀態、關乎他們自己所理解的自身利益時,才能正當地使用利益這個觀念,其他人則堅稱討論客觀利益同樣說得通。乍見之下,利益觀念密切地聯結著偏好,但再想一想,對即將要做某件事的人說:「你錯了。這不符合你的利益,」是合情合理的,這麼說的意思是利益不該跟偏好混為一談。不苟同客觀利益的見解透露了一種憂心,畢竟口口聲聲工人階級的「客觀利益」,輕易就有可能淪為菁英告訴大眾什麼才是「對他們好」。歷史上,關於客觀利益的宣稱曾經被當成武器,迴護威權政黨和國家強推的政策,所以對客觀利益之助紂為虐多一分提防,總是好的。不過提防歸提防,沒有必要全盤捨棄客觀利益的觀念;提防的意思只是把關於客觀利益的宣稱當作命題,而非挾帶權威的飭令。

無論如何,馬克思主義和韋伯學派的階級分析,都對一個特定的客觀利益領域指手畫腳,把這個領域叫「物質利益」。而我們總能找出某些行動或社會變遷,會改善或損害某人生活的物質境況,不論此人是誰都一樣。「物質」這個術語,狹義用法只意謂所得,廣義用法則囊括某個個人的經濟處境的諸多面向,包括勞動條件、機會、閒暇、經濟穩定的程度、多大程度能控制時間的用途,諸如此類。馬派和韋伯學派在狹義與廣義的用法中,都宣稱個人經濟處境的這些面向會受哪些策略和替代方案影響,是有可能客觀評估的。

可被客觀定義的物質利益是區別階級區位的正當判準──如果我們接受這個想法,下一個問題就是,在當代資本主義的階級結構下,如何廓清這些利益。這會有助於回答「飄零族和工人階級是不是截然不同的階級」的問題。第六章探討Grusky-Weeden的微階級模型時,我引入遊戲的隱喻,用在這項任務上會有所助益。不論在遊戲本身的層級、遊戲規則的層級,還是遊戲中的招數的層級,我們都可以指出資本主義經濟系統中所有區位的客觀物質利益。

在遊戲本身的層級,馬克思主義的提問如下:人的物質利益本來落在資本主義中迥異的區位,當遊戲從資本主義換成社會主義,物質利益會受到何種影響?不消說,人們對這個問題爭議甚深。許多人不問是什麼類型的社會主義,總之全盤拒絕社會主義可以是資本主義以外的可行方案這樣的想法,不然就是辯稱,就算社會主義行得通,幾乎所有人在社會主義下日子都會比較難過,所以在遊戲的層級上不存在階級的區別。這個主張的意思是,社會主義實際上會牴觸資本主義中所有階級區位的物質利益。其他相信資本主義可能有積極替代方案的論者,對於「社會主義」確切是什麼意思,見解南轅北轍。對社會主義的構想不同,替代方案在資本主義下牽連的利益版圖會因而變動。

我們姑且把這些難題放在一邊。資本主義中的階級結構和社會主義的可能性,兩者的關聯,乃是馬克思主義階級分析的本格命題;要是連資本主義的出路何在都不能言之成理,馬克思主義的階級分析就無所依憑了。探討階級的當代馬克思主義作品,無不把這些議題視作棘手的挑戰。當代階級結構的複雜性顯而易見,人們身處既存的經濟結構,我們要如何對照一個像「社會主義」這麼抽象的出路,清楚指明人們的利益?資本主義的階級關係就只由資本家和工人組成──用這種簡單、二元的見解定義上述利益也就罷了——若要在更具體的層級上分析資本主義複雜的階級結構,並標定出其中的區位所聯結的利益,那我們還有一段路要走。

我以階級為主題的著作一心一意嘗試解決這個難題,在此不贅述細節,總之我提出「階級關係中的矛盾區位」概念,以將資本主義中階級結構的複雜性,接上社會主義這條出路。基本的想法是這樣的:資本主義的階級關係中,有一系列的區位,可以(某種意義上)同時在不只一個階級找到。確切來說,就支配和剝削關係而言,有些區位可能被支配同時也支配著[其他階級],或是剝削著同時也被 [其他階級]剝削。照目前的文脈,在資本主義對社會主義這場遊戲所定義的物質利益,對這樣的區位而言是矛盾的──利益指向相反的方向。

在遊戲規則的層級上,假定各個區位上的人都會繼續玩資本主義這場遊戲,那麼階級利益的難題關切的是哪一套規則主導,遊戲中的不同區位會得到最佳結果。各工業領域中幹粗活的工作者,要玩美式資本主義遊戲、丹麥的遊戲,還是德式資本主義,哪種比較好?像醫生或工程師這樣高教育程度的工作者又如何?資本主義遊戲的不同規則,果真會帶給系統中不同區位的人某一些優勢或劣勢嗎?這些問題不論是針對資本主義規則的大尺度或次一階的變異,都可以提出來。大尺度的變異,例如安全網薄弱、公共財供應短絀的新自由資本主義,對立於福利國家包山包海、大方供應公共財和公共服務的資本主義。重點在於,我們有辦法定義物質利益,繼而是人在階級結構中的區位,它的性質為何。而且,我們參照的這種變異是資本主義的規則變異,而非拘泥於資本主義這場遊戲本身

最後,在遊戲中招數的層級上,階級利益的難題涵蓋的是人們確保和改善其物質利益的最佳策略,當然是假定不改動規則本身。在社會-經濟體系裡,人們佔據特定的位置,每個個人面對的難題是這樣的:就我的物質利益而言,我在現在的位置上應該做什麼?我該不該嘗試朝不同種類的位置移動(成為不同種類的玩家)?我該不該參加更多培訓,以改善我在目前這個區位上討價還價的本錢?我該不該搬家?為了互相提攜,我該不該找跟我相似的人集體行動?如果要集體行動,就這項任務而言,其他「跟我相似」的人是誰?這樣提問,就跟規則怎麼改,我才會在一場截然不同的遊戲裡,過上更好的生活,是相當不一樣的問題。我在第六章論證了,Grusky-Weeden建立在職業上的微階級模型,可以詮釋成在遊戲中的招數這個層級上的階級分析。

把資本主義如同遊戲的隱喻放在心裡,現在我們可以轉向下一個問題,亦即飄零族是不是有別於工人階級的獨特階級。按照Guy Standing 的定義,就遊戲本身、遊戲規則和遊戲中既有的招數而言,飄零族人跟工人階級的物質利益會有多大差別?

民主社會主義在當前的歷史情境也許難以實現,但只要你相信它有可能是資本主義的出路,那麼在遊戲本身的層級,飄零族和工人階級在階級結構中顯然佔據相同的區位。資本主義這兩個區位上的人,在以下列方式打造的替代經濟中,生活的物質條件都會有所改善:各式各樣的社會所有權、決定挹注先後次序時以合乎民主的方式為人們充權、擴張去商品化的公共財領域、市場關係採協作的形式,以及其他民主社會主義的組成要件。話說回來,目前政治的視野裡還不存在朝向上述替代方案的集體鬥爭,「飄零族是不是一個階級」這個問題更攸關於遊戲規則層級以及遊戲中的招數層級的階級區隔。

至於遊戲規則,在現存規則──寬泛來說,即新自由資本主義的規則──下,飄零族三大分支生活的物質條件,全都比多數工人階級更差,這是明擺著的事實。說到底,危疑本身就是深遠的損傷。然而這是不是就意謂,遊戲規則一改變,飄零族的境況顯著改善,工人的物質利益就會反受其害?又,使工人受惠、卻令飄零族每況愈下的大幅度規則改動,真的存在嗎?倘若籬笆是沿著資本主義中遊戲規則的鬥爭而劃定,那麼雙方是在籬笆的同邊還是不同邊?

改變規則,飄零族就能受惠。我們先來考察這些變動。Standing在《飄零族憲章》中,將改善飄零族處境的要求列成概略的清單提出來。這部憲章有29條:

第一條:重新定義工作。具備生產和再生產性質的活動都是工作。

第二條:改革勞動統計。

第三條:招聘流程採簡短會晤。

第四條:管制彈性勞動。

第五條:提振結社自由。

第六到十條:重新建構職業社群。

第十一到十五條:停止以階級為基礎的移民政策。

第十六條:確保所有人都享有正當[法律]程序。

第十七條:移除貧窮陷阱和引人落入飄零族的陷阱。

第十八條:受益評估測驗統統燒燬。

第十九條:停止妖魔化障礙者。

第二十條:停止工作福利。

第二十一條:管制發薪日貸款和學生貸款。

第二十二條:取得金融知識與建議的權利成為制度。

第二十三條:教育去商品化。

第二十四條:補貼統統燒燬。

第二十五條:朝基本收入制努力。

第二十六條:經由主權財富基金分潤資本

第二十七條:復興公有地。

第二十八條:復興審議民主。

第二十九條:讓慈善事業重歸邊緣。

以上全都是有憑有據的前瞻提案。果真落實,飄零族人的生活肯定會煥然一新。有些條文是針對飄零族面對的特殊境況,相當狹隘,譬如第四條,管制彈性勞動。有些條文僅適用於非常特定的一類人,譬如第十九條,停止妖魔化障礙者。有些提案談的是當代資本主義這場遊戲裡,十分侷限的規則,譬如第二十一條,管制發薪日貸款和學生貸款。又有一些條文,要是認真落實它指出的規則轉型,那麼越過資本主義的出路就已粗具雛形,譬如第二十五條,朝基本收入制努力;第二十六條,經由主權財富基金分潤資本;第二十七條,復興公有地;第二十八條,復興審議民主。當然,有些提案似乎沒那麼迫切──消除貧窮陷阱和引人落入飄零境地的陷阱,就比倡議改革勞動統計更迫切──,但所有提案都符合飄零族人的物質利益。

然而,眼前的問題不是「這些提案是否符合飄零族的利益」那麼簡單,而是人們能否根據這些提案的鋪墊,主張飄零族是一個跟工人階級判然有別的階級。這份憲章對資本主義的遊戲規則提出若干改動,就此而言,飄零族和工人階級間的物質利益是否截然不同?我認為答案是:否。這些改動遊戲規則的提案,無一損及工人階級的物質利益,甚至近乎全部條文都會顯著地促進工人階級的利益。儘管這份提案影響飄零族人的生活,多過還在穩定工人階級之列的人,卻同時符合資本主義的階級結構中兩種區位的利益。但資本主義下的其他人的利益就不見得了。這部憲章的條文一上路,鐵定損及Standing定義的財閥菁英的權力、財富和自主;多數受薪階級一樣會吃虧,尤其企業階序中報酬優渥的分支。部分條文雖不至於侵犯專技師,卻還有許多條文會打攪他們佔的便宜。要是拿這29條「飄零族憲章」來診斷測驗階級區位跟遊戲規則的關係,飄零族和工人階級將是相同階級的一份子。

反過來問:對遊戲規則作怎樣的重大改動,將促進工人階級多數人的利益,卻對飄零族有害?這麼一問,我們對客觀利益的剖析不免更形複雜。比方說,改動就業法,讓[業主]更難解雇工人,會不會一方面讓工人的一口飯更有保障,卻有損害飄零族的副作用?美國修法限制業主打壓工會之策略,工人或許更容易就能組工會,但[這又會怎麼影響飄零族]?在此我們遇上貨真價實的正負交融,因為這些種類的規則變動,可能會有加深勞動市場二重性的副作用,使位置危疑的人更難移向比較穩定的工作。危疑工作相對於穩定工作的數目也可能會增加,視這類改變的細節而定。

在遊戲規則的層級上,若要將飄零族視為工人階級的獨特分支,上述正負交融之處就是基礎。一個階級的不同分支對於資本主義下最佳化的遊戲規則,大方向的利益一致,但要是有機會改動既有規則的優先次序,他們的利益就有差別了。此外在特定的歷史脈絡下,同一條規則之於不同分支的利益可能會水火不容。

另一種可能的主張是:前述工人階級的飄零族分支跟其餘部分工人階級的緊張,反映二十一世紀資本主義下特定一種階級關係內的矛盾區位。此處的想法是,對工作其實仍有可強制執行權利的工人──工人階級中最安穩的一群,容或持續縮減中──具備一種有限的財產權:開除一位雇員的權利。正常狀況下,擁有生產工具才會伴隨這樣的權利。他們可以辭職,不過沒有人能開除他們。徹底無產化的工人欠缺這樣的權利,十分類似十九世紀中期工業革命下的工廠工人,什麼權利都沒有,工作也沒有保障。前述工作上具備這種準財產權的工人,在階級關係中便處於一種獨特的、矛盾的區位。如此框架本文的提問,大部分飄零族就不折不扣地入工人階級之列,而保障最安穩的工人則佔據矛盾的階級區位,享有特權。

就遊戲中的招數定義的階級區位,又該怎麼說?設若在既有的遊戲規則下,但憑實現物質利益的最佳招數來標定階級,那麼我在第六章已經說明過,可以把Grusky和Weeden提出的微階級視為階級結構中彼此有別的區位。若是用這樣的方式指認階級,說不準飄零族和工人階級是不同的階級。本方案帶出兩個難題。第一,倘若我們拘泥於遊戲中的招數來指認階級,工人階級本身將不再是「一個」階級。只要是由遊戲中的招數而非遊戲規則定義利益,身在不同產業部門與職業的工人,他們的物質利益輕易就會分歧到足以造就分界線的地步。第二,在這個分析層級上,Standing本人也知道,正是飄零族內部也分成不同的類別。我們又一次看到,即便「飄零族憲章」承載了飄零族次類別下的人們共同的利益,如果利益是根據新自由資本主義既有的規則下可運用的策略來界定,那他們的利益就未必有交集了。

歸根結底,如果從二十一世紀發達資本主義的基本規則解析階級,飄零族就是工人階級的一份子;如果以遊戲中的招數定義同質的利益,再據此給階級狹義的定義,那麼飄零族本身就聚合了數個獨特的階級區位。我們視之為工人階級分支的飄零族,成長迅速,滿心憤恨資本主義;不論是針對資本主義的規則抑或資本主義本身的鬥爭,飄零族或許會軋上格外重要的角色,只不過它本身稱不上一個階級。

對於本文,有人的回應是「那又怎樣?」,誰在乎?當今之世有數以百萬計的人生活陷於危疑,至於處境危疑的人要不要視為一個獨特的階級,還真是無關宏旨。當務之急是他們面臨的實際情況,乃至於可以對症下藥地做些什麼。在某些修辭脈絡下,稱飄零族為一個階級,有助於拉抬跟危疑相連的議題的聲勢,這種作法也讓行動綱領更正當、更堅實。我認為這是Standing提出「飄零族憲章」的用意。儘管如此,倘若階級分析要能幫助我們發展融貫、一致的方式,從理論來理解社會的裂隙和轉型的可能,那我們使用的概念,意義不但要精確,更要照見共同和衝突利益的性質,以及潛在的集體能力。基於這樣的目的,將飄零族當成一個階級──即便是「打磨中的階級」(class-in-the-making)──,不但沒有把事情弄清楚,反倒更含糊了。

(本文為《理解階級:二十一世紀階級論》部分書摘)

書籍資訊

書名:《理解階級:二十一世紀階級論》 Understanding Class

作者:Erik Olin Wright

出版:群學

日期:2022

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案