文|印卡

前些日子應朋友邀請參加一場甲骨文相關的活動,活動中試著結合實驗電影與甲骨字紋讓大家產生互動與奇想。當時在我手中的是一個看起來像酒爵,鳥形的甲骨文,之後才知道其實也不是鳥的原字,只是長得像啊。但那容器的印象不容易忘記,像是倒立的山披在鳥形之上。原本只是占卜的符號系統,甲骨文存在太多故事以及問題,比如為何文字非得自上而下直行排列,至今能說服人的答案還不是很多。若說到甲骨文,倒是想起詩人林煥彰曾寫過政治色彩鮮明的一首詩〈中國‧中國〉,在這詩名隱藏的兩個中國中,他寫道:

山在見證

海願涵納

縱流盡了我脈管中的血

躺著的河床也會甲骨文一般的寫著你

寫著我

但如果仔細讀「河床」的「甲骨文」,或許又能突然理解這裡是詩人身體經驗最無法消解的臺灣旱溪景觀吧。文字系統常在不同文明中流傳、交換,最後變成另一套象徵系統的表達工具之一,有時又會不知什麼原因消逝,如希臘的線形文字B。這首詩的空間其實往臺灣自然空間傾斜。

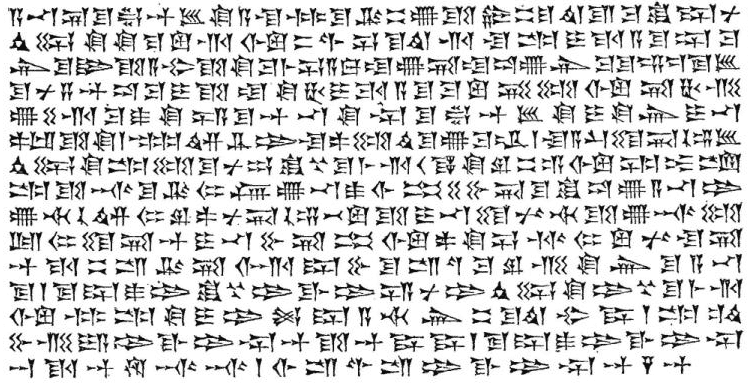

但甲骨文為什麼直下,法國學者游順釗倒是給了一個合理的解答。他談及何以動物的象形字都得站起來,亦即這些字的重心方向為何總是縱向,稱這個現象為「縱變」。相對於縱變現象,還有另一個象形文字的系統──楔形文字,在楔形文字裡頭,動物字符剛好經歷一次「橫變」。原來是從上而下直行書寫,但由於楔形文字是用蘆葦等工具書寫在泥板上,使得轉了九十度的橫變更適於書寫,這類因為書寫界面而產生的物質影響,也發生在古漢語之中。游順釗從書寫的物質條件談起,推論形成整行縱寫的決定性因素是竹簡(包括木簡)的使用。雖然最早的竹簡發現止於戰國時期,但是《尚書‧多士》提到「惟殷先人有冊有典,殷革夏命」,「冊」與「典」這兩個字的象形說明了商代就有竹簡的使用。如果沒有桌子一類的托板,在書寫文字的時候,只能用一手拈著竹簡頂端,另一端頂著腹部或腹胸之間寫下,而漢字直下的系統可能是在這樣的身體慣習中形成的。由於竹簡是窄的,所以要把字形豎過來寫。

許多甲骨文字,就在默默的歷史源流裡,在漢字中側面站立視人,如囚鳥一般。不過囚鳥也是許多詩人常見的主題,比如瑪雅‧安傑洛的〈囚鳥〉就自況身為黑人女性逃脫困境的人生隱喻。

一隻自由的鳥兒輕跳

在風的背面

乘著氣流而下

直到風的末緣

沐浴他的雙翅

在橘色日光裡

並且膽敢宣稱天空的主權

而一隻鳥偷偷摸摸

沿著他狹窄的籠子踱步

總是看不清

他的憤怒滿溢籠柱

他的羽被剪

他的足遭繫

所以他打開喉嚨大聲歌唱

而或許鳥與自由的關係,如鳳與風。《辭源》說甲骨文中「風」「鳳」相通,本來風與鳳本為一字,形容羽毛繁縟之鳥形。後添加王冠,僅下部為鳥形。常用鳳假借為風,後來風一字用以指涉鳥類移動所帶起的氣流。鳥類移動不受阻礙的特徵,讓牠們身負這樣的想像。

不過我記得當天講者講的,是一個少年變成鳥的故事。少年為了逃離洪水拿著葉子飄向天際,最後化身為鳥。就像布農族少女把掃把綁在腰間,雙手拿著畚箕,躲避繼母變成鳥的故事一般。或許自由可以是更唯美的版本,如葉慈〈白鳥〉寫道:

也別夢那藍星的幽光在滴露中低徊:

但願我們化作浪尖上的白鳥:我和你!

我心頭縈繞著無數島嶼和丹南湖濱,

在那裡歲月會遺忘我們,悲哀不再來臨;

轉瞬就會遠離玫瑰、百合和星光的侵蝕,

只要我們是雙白鳥,親愛的,出沒在浪花裡!

若如今再讀到林煥彰的詩:「設想杯子被捏碎以後/我該怎樣在掌中找血/在血中尋你。」或許會有不同的答案,不須再追尋著那文化的他者。而那些浪的彼端在島嶼的邊緣降下,就像〈白鳥〉將會擁有關於自由的戀情。

圖片credit:

singing bird box(wiki.en)、Cyrus Cylinder(wiki.en)、anurag agnihotri@flickr

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案