文|Jason De Leon

攝|Michael Well

譯|賴盈滿

越界與跨界

我會接觸邊境議題,其實就只是二○○八年秋天某次晚餐聊天的結果。當時我剛讀完研究所,在華盛頓大學教書,不曉得接下來該研究什麼。為了博士論文,我做了兩年田野,檢視了幾千塊黑曜石碎片,以便掌握古奧爾梅克文明的政治經濟樣貌。奧爾梅克是中美洲第一個偉大文明,而我在遺址發掘期間和許多墨西哥本地人共事,對他們的生活愈來愈感興趣,後來也和其中不少人變得很熟。他們不僅對移民美國非常有經驗,對亞利桑那沙漠上的「威懾預防」策略也有切身體會。

博士論文一完成,我就揮別古代石器,做了幾次很有問題的職業選擇,最終決定轉換跑道,成為民族學家。身為加州大學洛杉磯分校和賓州州立大學博士班的畢業生,我一直相信人類學對知識生產的主要貢獻就是它對人的境遇(human condition)的探究是全方位的,不只考察過去,也研究現在與未來。而人類學綜合考古學、生物學、語言與文化的研究手法,也讓我們擁有許多工具與方法來探討人之為人的道理何在。順著這個邏輯,不論你是考古學家、民族學家、人骨學家或語言學家,其實最後都是人類學家。我們不僅這樣告訴學生,自己也深信不疑。我轉換工作跑道時就是這樣想的,我只是跟著自己的人類學興趣走。

那天晚上,我和一位考古學家朋友吃飯,席間聊到伍瑞阿的那本《魔鬼公路》。作者在書裡動人描繪了二○○一年死於尤馬區的十四名邊境穿越者的悲慘遭遇。當時我已經決定研究遷移者,只是主題還很鬆散,因此便把那本書列進學期書單,想說或許能有些靈感。朋友說:「我跟你說,我們在亞利桑那沙漠做考古調查的時候,經常看到遷移者留下的東西,有一回還撿到一個背包,裡面有一封西班牙文情書,真是令人鼻酸。」說完她還開玩笑:「搞不好有哪個怪咖決定考古一番,研究那些東西咧。」一個月後,我人已經在荒涼的土桑南部,目瞪口呆看著堆得奇高無比的空水瓶和被扔掉的衣服了。

二○○九年,我開始進行無證遷移計畫(Undocumented Migration Project, UMP)。我的目標並不大,只是想驗證一個想法:要了解邊境穿越者的技術演進和祕密遷移(clandestine migration)背後的經濟體系,考古學可以是個很有用的工具。但我很快就意識到這些現象還涉及其他問題,而考古學只是我求得答案能使用的眾多工具之一。我在草擬階段先得出了一個結論,就是雖然民眾和學界對這個議題很感興趣,卻幾乎沒有學者或記者嘗試仔細描述非法遷移者涉及的實際遷移行動本身。近來講述邊境穿越的第一手報導大多出自譁眾取寵的記者奇想,這些記者到邊境找幾個你說什麼他就信什麼的墨西哥人,然後像影子般緊跟著他們往北方(El Norte)走。他們褲子的後口袋裡塞著護照,有恃無恐地追著遷移者的屁股跑過沙漠,寫出來的東西在我看來大有問題,充其量只是滿足美國消費者的「我也來冒險系列」而已。因此,無證遷移計畫的目標之一就是針對遷移過程收集扎實的(robust)資料,以提供現有文獻之外的另一種敘事。

記錄無證

由於無證遷移總是暗中進行,而且非法,學界觀察往往隔靴搔癢這點也就不令人意外了。例如查維茲的《暗處人生》和史賓塞的《偷渡》是兩本極為出色的作品,對邊境穿越做出了不少細緻的洞察。但兩人的研究在我看來都有侷限,不是資料多半來自事後收集,就是所有描述幾乎都從訪談而來,史賓塞本人也指出了這個問題。但話說回來,我同樣不認為民族誌研究視為方法論基石的參與觀察(participant observation)是了解這類遷移的恰當工具。

醫療人類學家霍姆斯在近作《新鮮水果與破爛屍體》開頭提到他和一群特里基人(Triqui)偷偷摸摸穿越索諾拉沙漠的經過,他是在華盛頓州西北部一座農場做研究時認識這群原住民的。霍姆斯在書裡寫道,他會和這群對話者一起穿越邊界,是因為「我剛做田野不久就了解到一件事,想對苦難、暴力和遷移進行民族誌研究,就非得親身造訪對於拉美遷移者無比重要的苦難現場」。雖然我能了解他渴望更了解自己研究的無證農工,貼身觀察他們生活裡的一個關鍵面向,但我始終對這類民族誌研究感到不自在。

五年研究期間,我在諾加萊斯遇到不少人邀我一起穿越沙漠,但基於一些理由,我都婉拒了。首先,我一直相信我親自穿越邊境只會替我的報導人增加無謂的風險,而且這樣做就算不會拉大我(大學教授)和信任我、分享個人遭遇給我的勞工遷移者之間的上下關係,也會鞏固尊卑之別。讓對話者身陷危險,而我卻有公民身分作為後盾,這樣的研究設定(research scenario)和我服膺的人類學並不相合。其次,雖然這點在我看來比較不重要,但美國公民從非官方口岸穿越邊界是「入境未經檢查」,屬於犯罪行為,儘管只是民事違法,卻可能妨礙我就業和申請聯邦經費。而且一旦我選擇這個做法,結果出事了,本來就常對這類研究落井下石的右翼媒體肯定會這樣下標:「墨西哥教授協助不法者穿越沙漠,且用國家科學基金會的公帑買單。」

我認為霍姆斯嘗試「目擊」偷渡過程還有一個問題沒有人提及,那就是他的親身參與其實很干擾,以致整段經歷不可能「正常」。霍姆斯本人也提到,他和一群遷移者處在一起除了讓人口販子很緊張,貝他組織也對他另眼相看,導致同行的遷移者會問他能不能開車載他們到鳳凰城,以通過邊境巡邏隊的檢查哨。此外,這些特里基人也很清楚,要是這位老外同伴出了什麼事,他們就慘了。我們不難想像,如果一名美國研究生跟著一群無證遷移者穿越沙漠結果喪了命,媒體會怎樣加油添醋。基本上,不論霍姆斯願意與否,只要他想觀察偷渡過程,他就會成為同行者的關注焦點與負擔。攝影記者安訥里諾對此也有親身體會。他在橫越尤馬區時生了病,結果害得他的拍攝對象,也就是那群墨西哥邊境穿越者被迫分心照顧他。雖然擁有公民身分也敵不過響尾蛇和中暑,但這些「有證」觀察者永遠不必擔心自己會被郊狼在沙漠裡丟包,或被邊境巡邏隊的警棍手電筒打成腦震盪。

雖然跟遷移者同行立意良善,但這些人類學家和記者有權進入美國,就算被捕也一定會獲釋。霍姆斯描述他穿越邊境的經歷時,常提到他有律師可以求援,而身為一個研究遷移者的學生更是確保他一定能免於牢獄之災。雖然他被拘留時不能用電話,上廁所也沒有衛生紙,卻可以單獨拘禁,並且得到執法人員的特別待遇,這些在在凸顯他的在場對所有相關人等是多麼反常。邊境巡邏隊威脅用非法入境的罪名起訴他,但事後證明這是他們慣用的恫嚇伎倆,跟他是否為公民無關。到頭來,人類學家只是被邊境巡邏隊警告了事,但他那些無名夥伴卻全被處理掉並遣送出境。

最後,我始終覺得這種參與觀察很有問題,因為焦點往往落在寫作者的個人感受,卻不一定能讓人深入了解拉丁裔邊境穿越者所承受的恐懼與暴力。霍姆斯形容自己感覺「像一頭被捕獵的兔子任人宰割」,但同行夥伴的聲音不是被隱去,就是彷彿不存在。不僅如此,記錄事件經過的三張照片裡,有兩張將霍姆斯擺在正中央,圖說也寫成「作者和特里基人在邊境沙漠合照」。我們只看到喜笑顏開的人類學家,讀到他遭受的苦痛,其餘夥伴統統淪為無名無姓的無證邊境穿越者。因此,儘管我認為這本書很有價值,霍姆斯揭露了原住民農工遭遇到的暴行與種族歧視,但作為民族學家,我們必須對參與觀察法的使用脈絡更嚴謹,描述親身目睹他人的創傷時也要更斟酌。基於這點,我的祕密遷移研究努力不把邊境穿越者描繪成浪跡沙漠的無名影子,而是有血有肉、時時在那片土地求生或死去的人,他們的聲音與經驗比什麼都重要。

辛格和梅西的作品給了我許多啟發。他們指出無證遷移並不如大眾媒體渲染的那樣,是個亂無章法的事件,而是一個「定義明確的社會過程(social process),遷移者在過程中動用各種人力與社會資本以克服美國當局設立的重重障礙」。無證遷移計畫一直意在提高這個社會過程的民族誌資料解析度,同時避免直接觀察非法祕密活動所可能衍生的問題。因此,這些年來我不畫地自限,從人類學工具箱借用了各種方法與理論。各位很快就會發現,這本書運用了人類學四大領域,也就是民族誌、考古學、鑑識科學和語言學,好讓我們更了解無證沙漠遷移這個社會過程。從許多方面來說,這項計畫都是在挑戰成見,從全觀式人類學(holistic anthropology)的可能性到它如何應用在政治動盪場域都是如此。

倘若各位覺得我有時措詞強烈,不是標準的學術語言,甚至不做翻譯直接引用墨西哥俚語,那是因為我想呈現對話者的直率、嘲諷與幽默,以及他們所處環境的那種惡劣;而且不論就個人或大眾來說,我都看不出在我試圖從人類學的角度掌握偷渡遷移過程中無所不在的混亂、暴力與悲喜交織時,「淡化」(tone down)我的所見所聞與所感有什麼好處。和許多研究拉丁裔無證遷移的學者前輩一樣,我也希望打破往往太過「無害」的人類學論述語言,以及相關的地理、文化、政治與經濟框架,進而證明遊走在「主流論述與邊緣論述」的邊界之間,是多麼有助於催生新的知識和文化理解形式。

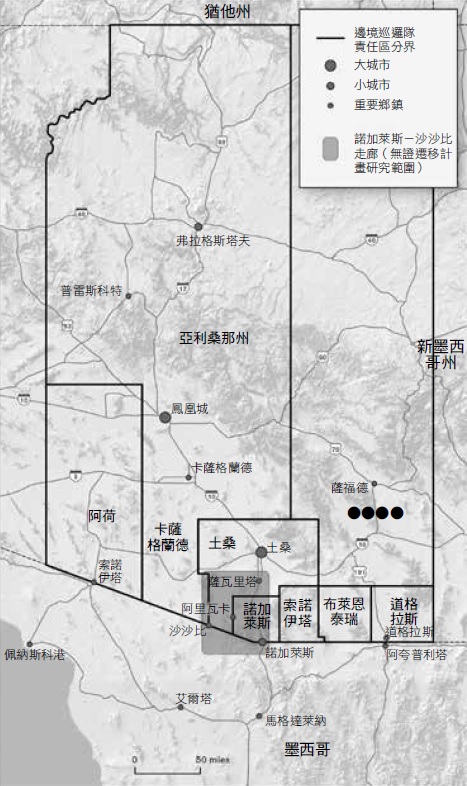

我一開始研究這群流動人口就發現,必須採取多重場域的民族誌研究策略,才能捕捉遷移過程的各種因素。這些年來,我在各州、各國和各大陸追著人跑。我在二○一三年造訪厄瓜多十天,訪談了幾十人,二○一三至二○一四年數次短暫停留紐約,還打了二十幾通國內、國際和視訊電話,但書裡絕大多數的民族誌、鑑識科學(第三章)和考古資料(第七章)都是在墨西哥邊境的諾加萊斯和北部的艾爾塔,以及諾加萊斯和沙沙比之間的土桑區沙漠(參見土桑區地圖)收集到的。

二○○九至二○一三年,我訪談了數百位正在遷移過程中的男女,年齡在十八歲到七十五歲之間,談話地點包括公車站、街角、餐廳、酒吧、人道收容所、墓園,還有其他邊境穿越者出沒的地方。訪談對象大多數是墨西哥人,但也有中美洲人。我和他們的互動通常是非結構式的訪談,因此我會視情況做筆記、使用數位錄音筆,或兩者都用。有時我會給對話者看沙漠和其他遷移相關事物的照片,請他們發表看法。此外,我還花了大量時間觀察土桑的遣送作業,在邊境巡邏隊的陪同下參觀政府設施,並實際踏上遷移者穿越沙漠的小徑。

絕大多數訪談我都以西班牙文進行,然後譯成英文,只保留部分用語以原文呈現,凸顯說話風格。由於一般人講話通常漫無邊際,不時兜圈子,或因為故事複雜而講得沒有條理,有時我會略加編輯,在維持敘事流暢的前提下,去除冗贅的部分。 但我改動得很少,而且非常謹慎,盡可能忠於對話者的口吻與原意。為保護當事人,書裡提到的人物一律使用化名,並更改部分個人資料,只有死者和失蹤者使用真名,因為他們的家人希望「真實」呈現他們的故事,以確保離去的人不被遺忘。

描寫暴力

暴力是本書的首要主題:暴力如何在沙漠裡被建構出來,從中得利者如何看待暴力的效益,受害者又如何體認其毀滅性。無證遷移者一方面深受美國經濟的吸引,一方面又受到美國移民查緝措施的重擊,這樣的遭遇一般可以稱為結構暴力。這種暴力是間接的,因為它是聯邦政策的後果,不是某個人的錯。沒有人為此負責。此外,這種暴力通常不是當場發生,往往被視為出於「自然」因素,以致很容易遭到州政府否認,被沙漠環境抹去痕跡。本書對結構暴力的分析與切入的視角大小,會依據脈絡、時機和分析目的而異,有時探討聯邦執法單位的論述和大型基礎建設,有時則是赤裸披露政策承受者的切身感受。

這樣做是為了近距離呈現暴力的面貌,避免「洗白」暴力,同時也是為了提供齊澤克所謂的「側面瞥視」(sideways glance),好讓我們用新的角度思考邊境穿越和伴隨而來習以為常的(routinized)痛苦與煎熬。理論上,這樣的做法得益於兩個主要論點。首先,人以外的事物(如沙漠)在過程中扮演重要角色(見第二章),因此應該將其視為邊境巡邏隊查緝策略的關鍵因素。其次,遷移者在沙漠的死亡方式反映出他們在政治上任人擺布,而為他們的屍體作傳(postmortem biography)有助於我們洞察影響深及另一個半球的創傷如何產生。

呈現暴力並不容易,我在撰寫本書期間無時無刻不強烈感受到這一點。我時常在夜裡為了書裡描述是否太過血腥、太不顧及他人感受而擔憂。不可否認,這本書主要採取男性的視角。身為拉丁裔學者,我接觸到的男性遠多於女性,至少在墨西哥北方邊境進行民族誌研究時是如此。基於我會在書中陸續提到的各種原因,男性比女性更容易成為訪談對象,以致我對邊境穿越暴力這件事最熟悉的也是他們的看法。這表示我對女性遭受性暴力的認識大多來自男性目擊者的陳述。有學者估計,從墨西哥北部進入美國的女性無證遷移者有九成遭受過性侵,也就是說,還有許多創傷經驗不曾被說出口。在非常偶爾的狀況下,我會瞥見女性遭受性侵留下的實體跡證,例如剛被遣返者的黑眼圈或手腕瘀青,也有五、六回目睹女性遷移者全身僵直或極度驚嚇,怎麼安撫都無法回復。但這些只是性侵留下外顯痕跡的極少數例子。不論是什麼造成了那些瘀青或創傷,我都因為道德、方法論和性別的限制而無從得知。不過,我還是盡可能將女性遷移者經歷的性暴力放入書中。

雖然本書隨處可見女性的蹤影,但有時她們只透過男性而被看見。這點在本書第二部分「在路上」尤其明顯。然而,我的用意並不是將女性變成「展示給男性注視與享受的偶像」,而只是想強調,由於被逮捕的邊境穿越者絕大多數(二○一二年為百分之八十六點五)為十八到四十歲的男性,以致我最熟悉的是他們的觀點。我在書裡不少地方以男性視角為框架,主要是為了闡明在這個研究脈絡下,男性視角非但不該被直接貶為父權或色情,反而可以凸顯女性邊境穿越者的力量與經驗,以及書中收錄的敘事多大程度反映出男性面對「女性時的認同、同情與脆弱」。我希望我的行文方式和書裡呈現的各個視角最終能真實反映暴力又維持所有人的尊嚴,在兩者間達成平衡。

最後,為了讓我對暴力的文字敘述更複雜,我決定冒險在書中加入人在各種脆弱不安狀態下的照片。我之所以這樣做,是受到近十年來興起的攝影民族誌風潮的影響,尤其是布格司和熊柏格合著的《自以為是的毒鬼》及霍夫曼的《戰爭機器》。這兩部作品以敏銳的手法將難以直視的影像和對暴力的犀利分析搭配在一起。打從研究計畫一開始我就知道,光憑文字無法捕捉到遷移者在過程中經歷到的暴力、苦痛、勝利的複雜、情緒與真貌。唯有聽見他們的聲音並且看見他們的臉,才能感受到他們是活生生的人。過去這幾年有不少生活在美國的無證遷移者勇敢站出來,說出他們的故事。你接下來會讀到的那些人也是如此。他們也想被聽見、被看到。因此,我在書裡收錄了邊境穿越者在路程中拍攝的照片,還有怵目驚心的受傷與死者照。或許,唯有將這一大群我們稱為無證者的人還原為「人」,我們才能開始認真討論如何解決美國千瘡百孔的移民制度。

雖然書裡有些照片是我本人或遷移者拍的,但絕大部分還是出自和我長期合作的好友威爾斯之手。麥可.威爾斯(大家總是叫他全名)從研究一開始就參與其中,和我一起走過沙漠、在墨西哥的收容所廝混、到紐約做訪談、去厄瓜多造訪遷移者的家人,共同度過了無數時光。他雖然不是人類學家,但對我來說,他的攝影具有敏銳的民族誌色彩,不僅捕捉到了稍縱即逝的人性幽微,還記下了遷移者穿越的多重世界的纖纖細節。我在書裡將威爾斯和其他人拍攝的照片搭配上人類學的鏡頭(如遷移者敘事、考古類型學和鑑識描述),只因為我深深相信,融合文字與照片的長期人類學研究「在分析上、政治上和審美上都是一加一大於二」。

本書許多影像都有出現人臉。親身經歷被我收錄書中的人,絕大多數都知道並同意我這樣做。無證遷移者希望你把他們當人看,希望你看到他們經歷了什麼,還有遷移的過程對他們生命造成的影響。我有一次問克里斯提安(你會在第九章見到他)要不要我把他的臉打馬賽克,能不能將他弟媳的照片放進書裡。他告訴我:「我要你放那些能真實呈現我們的照片。這樣更好,大家才能看到發生什麼事。看到真實。這樣大家就會相信正在發生的事,就會知道這是真的。很多人認為這一切都是假的,這些事根本沒發生。」或許,書裡接下來的照片和文字能幫助那些人,那些從來沒有想過一個人要多麼走投無路才會踏進沙漠、而身旁親友被這個過程奪去性命又是多麼傷痛的人,讓他們離「真實」稍微近一點點。

(本文為《敞墳之地:移民路上的生與死》部分書摘)

書籍資訊

書名:《敞墳之地:移民路上的生與死》 The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail

作者:Jason De Leon、Michael Well

出版:左岸文化

日期:2021

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案