珂拉琪(collage)是興盛於二十世紀,拼貼不同媒材的藝術表現。名之為珂拉琪的樂團在主唱夏子與吉他手王家權的共同編曲中,透過拼貼彼此相異的文化背景與音樂品味,表現出他們眼中回望的二十世紀。曲中映照的時代景象在2018年底展開的政治局勢中,共享著集體的無能為力,無處傾訴的情緒認出彼此的頻率,共鳴如聽見自己的聲音。

時至如今,反映時代議題、歷史情結,或以母語創作的前輩均不在少數,然而珂拉琪重新組合東洋元素的親切感,在自動推播中令一代聽慣日搖、熟悉Vocaloid文化的聽眾留心駐足,為詞曲間綴滿象徵的華麗敘事所著迷,反覆細品其中蘊含的光采,視之為埋沒於資訊之流的寶藏。

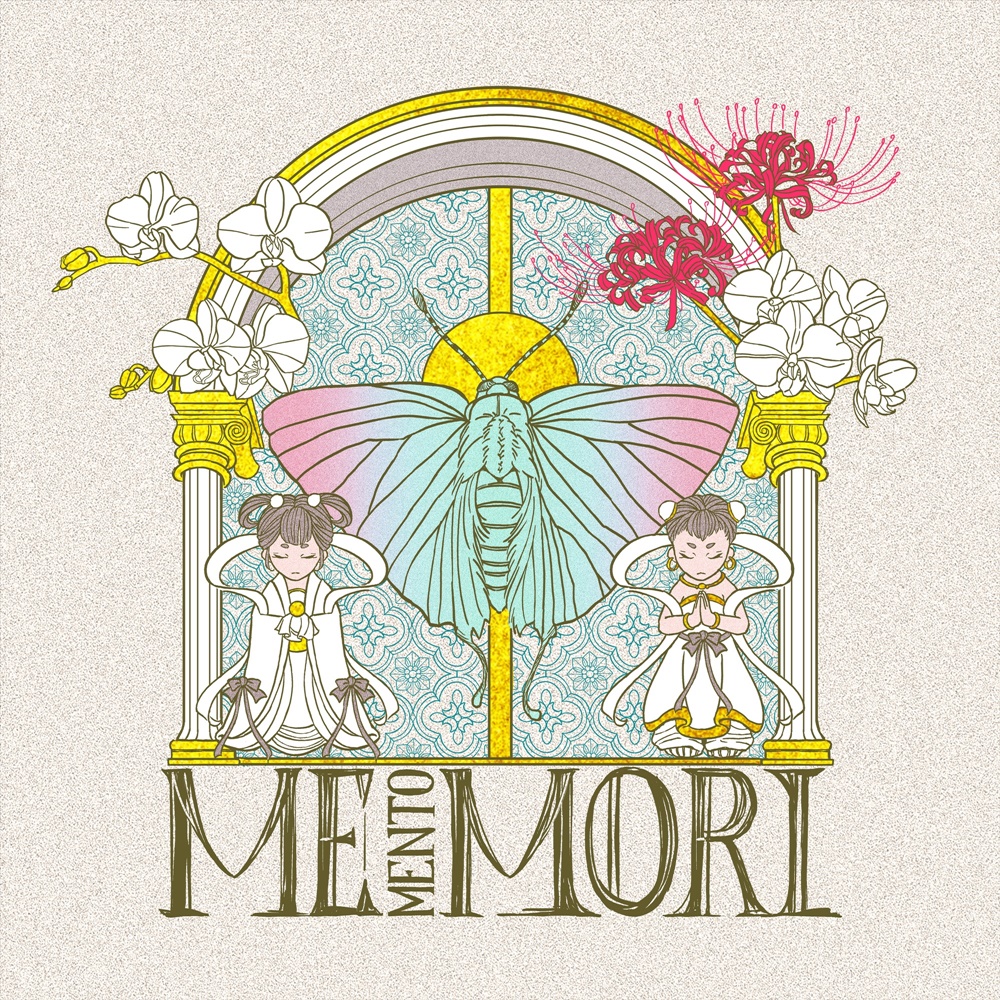

過往以街聲為中心活動,對未來發展向來含糊其辭的珂拉琪,聖誕前夕甫成立粉專及預告新曲,隨即發布首張專輯《MEmento.MORI》,上架各大串流平台。專輯以記憶為題,經營兩則故事主線,分別續寫自兩人公開的第一首原創曲〈這該死的拘執佮愛〉,與確立珂拉琪拼貼風格的〈MALIYANG〉。

在編曲製作與樂種風格之前,臺語、日語及阿美族語兼採的歌詞猶如更顯而易見的拼貼,然而這並非有意塑造風格的剪裁置換,而是忠實面對創作的理所當然。如同有些冬雪的形容只能以北國當地的詞彙再現,有些故事的幽微之處,也惟有透過彼時南國的語言記述。阿美族出身的夏子以祖母夾雜族語和日語的交談方式寫成〈MALIYANG〉,其中寡言的黑貓和無法唱誦的愛,與家權主導創作〈拘執〉系列途中的碰撞,在追回語言的同時,也透露了一連串失語。

珂拉琪的代表作之一〈拘執〉,及其後〈葬予規路火烌猶在〉、〈萬千花蕊慈母悲哀〉三部曲,將不可言說的時代聚焦於無解私情,於新作〈傷心地獄芳花引魂〉行過業火走向自由彼岸。歌詞中提及下落不明、無名無姓的人,有耳無喙、恬恬仔看、恬恬仔等,以至講不清時代的怨嘆,描繪出一段歷史的失語。

而三部曲中主要負責詞曲的家權,起初也像當代的多數人一般,臺語在私底下或許堪用,但不足以公開創作。這一段文化的失語,也正如〈MALIYANG〉的黑貓之所以寡言,歷史上政權來去所豎立的語言隔閡下,愛之所以無法傳達。生澀的臺文書寫面臨諸多指教,作詞途中家權也曾試填華文,卻感受不到透過臺語訴說的美而哀。

〈拘執〉及〈葬予〉第一版的歌詞不盡人意,珂拉琪重回書寫自身、關懷文化的創作初衷,深知此時務必慎重,因而特地請教學者。家權修習臺文考取檢定,夏子揣摩氣口重新錄製,誠心以對換得粉絲的忠實。針對部分用詞、咬字的切實建議中,無的放矢的惡意評論卻仍散見於網路,逐漸脫離品味殊異並徒留說教,彷彿語言是攀不上的身份資格,而不成熟的語言不值得聽。

種種創作的失語追因溯源,像一面反映曲中所述的鏡子。以多元的語種書寫,也吻合這塊土地上拼貼而成的歷史。夏子自我校正的日語,之於熟悉脈絡的聽眾而言是恰如其分,勝過對至上標準口音的想像,宛如兒時懵懵懂懂地聽阿嬤的話,至今將亡者幽魂的絮語編織成曲。

夏子改寫祖父經歷的新作〈TALACOWA〉中,阿美族青年在二戰尾聲,不願再為下一個外來政權作戰,背向帝國西沉的太陽離去,遭問「そなたは何処に向かう?(汝向何處去?)」、「そなたは何と呼ばれる?(汝喚作何名?)」而〈'ADINGO〉是無以描述的幽靈和與光相對的影子共用一字,直至凋零才認出自己,最終迎來〈TORATORAW〉,全曲以族語創作,以歌聲來記得,以記得為道別。

實際上,珂拉琪並沒有描繪時代輪廓的企圖,私人情感卻在集體記憶間被一再指認,而成時代之聲。聽取並銘記亡者之音的人,而今依然為之共鳴,依然恐懼著政治的失語,並以一再記述、發聲,與之對抗。夏子與家權不時在個人帳號分享政治迫害、潛殖與文化挪用,著手將〈拘執〉改寫為如今樣貌,也是因為近日再來敲門的韓先生,當初幾乎讓家權與長輩停止聆聽彼此。

創作組成多元的珂拉琪,猶如一場多方對談的邀請,愛好者於是也樂於分享,熱衷於反覆沉浸,拆解重組其中寓意。那是想用自己的語言聆聽與傾訴的聲音,想找回自己的故事,記起自己的名字。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案