文|Jeanette Winterson

譯|陳佳琳

我父親努力父兼母職,他認真充實我的知識,因為他無法豐富我的心靈。他並不是個冷酷的男人;他只是個男人。

我的母親聰慧無比,是他心靈所屬。母親是能溫暖他臉龐的火焰。她從不會把女人天生的激情與同理心擱在一旁—他還告訴我,許多時候,當他厭倦世界時,只要她摟著他,那感覺就勝過閱讀世上任何一本書。我堅信這一點,正如我相信有許多好書尚未問世,我也不認為我必須在理智與心靈間選邊站,劃下分界。

我丈夫也是如此,但拜倫則認為女人來自男人—來自他的肋骨,他土塑的身軀,我發現此人的特異獨行等同於他的絕頂聰明。我說,很奇怪耶,不是嗎?你不信神,卻認同我們在《聖經》讀到的造物史。他微笑聳肩,解釋道—那不過是區分男女的隱喻罷了,隨即轉身離開,認定我已經理解了他的意思,話題到此為止,但我沒放過他,把像個希臘神祇般跛足離去的他叫了回來。我們不用多問波利多里醫生,他一定知道從創世以來,男人還沒產下過任何活物吧?先生,請注意,您才是咱們女人的產物。

男士們對我縱容大笑。他們在某種範圍內還算尊重我,但如今已到極限了。

我們討論的是生命力的法則,拜倫說,語氣彷彿對小孩解釋,緩慢耐心。不是土壤,不是床單,不是容器;是生命的火花。生命的火花就是男人。

附議!波利多里說,當然,如果兩位男士都同意了,女人就毫無置喙的立場了。

但我還是希望自己有隻貓。

細麵條,雪萊說,後來,我們在床上。男人們讓麵條動了起來。妳忌妒嗎?

我撫摸他修長的手臂,我的腿跨過他細長的雙腿。他指的是達爾文博士,他似乎發現了一些麵條會自主運動的證據。

你是在笑我吧,我說—而且你,你這個兩足直立動物的軀幹分岔點也出現了某種非自主運動的跡象呢。

那會是什麼呢?他輕聲問,親吻我的頭髮。我知道他的聲音如此輕柔的含意。

你的雞雞,我說,我的手讓它又開始生機盎然。這比電療法更舒服,他說。我真希望他沒提起這個,我會分心想起了電療法的創始者伽伐尼、電極以及活蹦亂跳的青蛙。

妳的手怎麼停下來了?我丈夫問。

那人叫什麼名字?伽伐尼的侄子?你放在家裡的那本書?

雪萊嘆了口氣。然而,他是地球上最有耐心的男人:《電療法的最新進展:一系列在法國國家研究所委員會前執行的有趣實驗,新近在倫敦階梯解剖講堂重現。附錄為新門監獄某男性受刑人遺體實驗過程……一八○三年》。

對,就是這一本,我重拾活力,儘管熱情已經往上跑到我的大腦。

雪萊俐落趴到我身上,輕鬆進到我裡面;我很樂意接受,沒有拒絕。

我們已經將人類的生命力實現得很極致了,在我們享受彼此的肉體與愛時,他說。要那些青蛙與義大利麵條做什麼?還不就是會抽搐的屍體和電流嗎?

書中不是說那名死刑犯的眼睛睜開了嗎?

我丈夫閉上雙眼,全身緊繃,將他那一半的世界射進我體內,與我這一半的世界結合,我轉頭望向窗外,月亮如明燈般高懸在短暫放晴的夜空。

你的本質為何,你如何構成,

讓數以百萬計陌生身影追隨著你?

《十四行詩》第五十四首,雪萊說。

《十四行詩》第五十三首,我說。

他氣力耗盡。我們一起躺在床上,凝視著彷彿讓月亮加速移動的稀疏雲彩。

而你的俊俏宛如天賜再無它比。

情人的身體印上了世界。世界也印在情人的身上。

在牆的另一邊,傳來拜倫勳爵在克萊兒身上衝刺的聲音。

好一個星月璀璨的夜晚,連日細雨綿綿讓我們更貪婪享受眼前美景,光線落在雪萊臉上。他好蒼白!

我問,你真的相信鬼魂嗎?說真的?

真的,他說,肉體怎麼可能是靈魂的主宰?我們的熱血、英勇,對了,甚至是怨懟仇恨,才是形塑世界的元素—那麼,這是肉體或靈魂的成就?當然是靈魂。

我想了想,回答道,假使人類可以成功讓死屍透過電流或其他尚未發現的方式復甦,靈魂能回返嗎?

我不相信,雪萊回答。肉體會腐化、會倒下,但它無法代表我們的存在。靈魂也不願回到一棟毀壞的房子。

如果沒了你的肉體,那我又要如何愛你呢?我親愛的男孩?

所以妳只愛我的肉體?

我如何能告訴他,我會在他睡覺時坐著凝視他,望著他那平靜的心靈,沉默的嘴唇,但我親吻的他,只是一具我愛的肉體?

我不能將你一分為二,我說。

他用修長的雙臂摟住我,在潮濕的床上輕搖著我。他說,我會,如果我可以的話,在我的肉身腐化時,將我的心靈許給岩石、溪流或一朵白雲。我的心靈將永存不朽—我認為它會的。

你的詩,我說。它們會長存。

也許吧,他回答。但不只如此。我怎麼可能會死呢?不可能。然而,我終須一死。

在我懷中的他如此溫暖。離死亡如此遙遠。

妳想到故事題材了嗎?他問。

我已經絞盡腦汁了,但腦子還是一片空白,而且我缺乏想像力。

亡者還是不死之身?他問。鬼或吸血鬼,妳會選擇哪一個?

哪一個最讓你害怕?

他沉思了一會兒,用手肘撐起自己面對我,他的臉近得我幾乎可以將他吸入體內。他說,鬼魂哪,儘管外表可怕嚇人,儘管話語聳人聽聞,我向來敬畏有加,卻不會害怕半分,因為它曾一度擁有生命,如吾之寄寓;只是在我之前成了幽靈,如吾之必至,從此它不再有物質性的存在。但吸血鬼是個骯髒齷齪的東西,靠別人活生生的血肉,餵養自身腐敗的軀殼。它比亡者還冰冷,對萬物毫無憐憫,只有那永無饜足的欲望。

那麼我選不死之身,我說。我還睜大著眼在思考時,他就這麼睡著了。

我們的第一個孩子在出生時夭折了。我緊擁他冷冰冰的小身體。沒多久,我就夢見了他其實沒有死,我們用白蘭地不斷搓揉他,將他放在壁爐旁,於是他又活回來了。

我好想摸摸他的小身體。我願意給他我的鮮血,好復甦他的生命;他是我的血肉,靠著我餵養的吸血鬼,長達九個月的黑暗時光,躲在自己的庇護所。亡者。不死之身。喔,我已習慣了死亡,我痛恨它。

我起身,焦躁不安,無法入眠,我拿被子蓋住丈夫,自己裹了披肩站在窗前,望著遠處山丘的黑影與閃亮湖面。

明天或許一切都會好轉。

有一段時間父親將我送到丹地與表親一家同住,他希望這些人的陪伴能改善我的孤獨感。但我有著某種燈塔守望人的性格,我不害怕孤單,也不懼怕大自然野蠻的一面。

在那些時日,我發現自己最快樂的時光是在戶外獨處的時刻,我能創造豐富多樣的故事情節,內容盡可能遠離我的現實處境。我成為自己通往其他世界的旋轉門與梯子。我躲在自己的偽裝後。剛才瞥見那兀自獨行的人影,便足以激發我對悲劇或奇蹟的精彩想像。

我只在有人陪伴時覺得無聊。

回到家裡,父親對沒了媽媽的小女孩該有何等得體舉止沒興趣,他容許我在他招待友人的時候,安靜坐在外人看不見的地方,然後他們會聊起政治、正義,還有其他各種話題。

詩人柯立芝是家中常客。一天晚上,他大聲朗讀新作《古舟子詠》。開頭是這樣的—看我記得多熟—

那位老水手,

攔住三名來客之一。

「憑汝蒼蒼鬚髯,縈縈目光,

緣何阻擋去路吾往?」

我不過是個蹲在沙發後面的小女孩,著迷地傾聽那段訴說給婚宴賓客的故事,想像那趟可怕險惡的航程。

水手因殺死在天晴時會跟隨船隻的友好信天翁受盡詛咒。

最驚悚可怕的場景是,死去的水手那罪孽深重、支離破碎的身體在恐怖的力量驅使下重新動了起來,它們駕著那艘破爛陳舊、不堪一擊的船,一頭衝入冰天雪地的闉黑大海。

他冒犯了生命,當時與現在的我都這麼想。但究竟何謂生命?被殺死的肉體?被摧毀的心靈?寸土不生的荒蕪大地?死亡乃天經地義,衰敗無法避免。沒有死就不會有生。

亡者。不死之身。

浮雲密佈,掩住明月。烏雲將快快散去,夜空會再次晴朗。

倘若亡者復活,仍會生命力十足嗎?

如果地府門大敞,亡者甦醒……接下來……

我的思緒發燒。我不知道今晚自己是怎麼了。

我的靈魂有某種我不明白的力量在作祟。

我最怕什麼?亡者?不死之身?或是,我突發奇想……從來沒好好活過?

我轉頭看著睡著的他,動也不動,卻是有生命的。睡眠中的肉體看來放鬆,但型態卻與死亡相仿。若他死了,我又該如何獨活?

雪萊也是我家常客;我們就是如此相遇的,那年我十六,他二十一。已婚。

他的婚姻並不幸福。他這麼描述他的妻子哈麗葉:我感覺自己彷彿行屍走肉,死與生在我身上連結,以教人憎惡、可怕的方式交融為一。

那一晚,他走了六十幾公里到他父親家—那天晚上,他恍恍惚惚,似乎陷入夢境,深信自己遇到註定將屬於我的女人……

不久我們就認識了。

家事做完後,我總習慣溜到母親位於聖潘克拉斯教堂的墓園,在那裡,我可以倚著她的墓碑,認真閱讀。後來,雪萊也開始與我在那裡秘密會面,我相信那是她對我們的祝福,我們會坐在墓碑兩端,談論詩與革命。他說,詩人是生命不獲公認的立法者。

我經常納悶躺在棺材裡的她是什麼模樣。我不會想到她早成腐爛枯骨,反而是如她那些鉛筆素描般活躍生動,或她筆下的自己,生機勃勃。即便如此,我仍想靠近她的肉體。那具可憐的軀殼現在對她沒有任何意義了。我感覺,而且我確信雪萊也有同感,我們三人都在,就在墳墓旁。這令人安心,與神或天堂無關,只因為知道她與我們長相左右。

我愛他,因為他將母親帶回到我身邊。他既不兇橫,也不多愁善感。最後的安息處。他就是我的安息處。

我清楚父親努力保護著她的墳墓不受盜墓者侵擾,但這群人其實只想拿有價值的東西換錢花用,他們理性得很—反正遺體沒用了,要它做什麼?

在倫敦各地的解剖檯上,有母親、丈夫與類似我夭折孩兒的遺體,他們的肝臟脾臟被人取出,頭骨壓碎,骨頭鋸斷,解開糾結好幾哩長的腸道祕密。

亡者之死,波利多里說,並不是我們害怕的,我們比較擔心的是,在我們將他們放進棺材時,這些人其實還沒有真正嚥氣,而後,他們會在黑暗中驚醒,幾近窒息,在恐慌中喪命。我在一些新近下葬,被帶來解剖的亡者臉上見到了他們痛苦的神情。

你們的良知去了哪裡?我問,難道完全沒有顧忌?

妳難道對未來不感興趣嗎?他說。浸滿鮮血的燭芯才能燃出最熾烈的科學之光啊。

*

叉狀閃電在我頭頂的天空劈裂。看起來猶如人身的電光似乎在一秒間點亮大地,接著又陷入漆黑。湖上雷聲轟隆作響,而後鋸齒般的白熱電流再次現身。我從窗邊看見一個巨大的黑影傾倒,彷彿戰場上倒下的士兵,巨響撼動窗戶。沒錯。我看見了。一顆樹被閃電擊中了。

接著雨滴如百萬名小鼓手聚集奏樂。

我丈夫被驚動了,但沒有醒來。遠處飯店倏忽出現在眼前,冷冷清清,窗後杳無人跡,就像亡者的宮殿。

陌生身影追隨著你……

恍惚間我一定是回到了床上,因為我再度驚醒時,全身坐得直挺挺的、披頭散髮,手裡緊緊抓著床單。

我做夢了。我做夢了嗎?

我看見那位專事瀆神之術的蒼白學徒跪在他東拼西湊的物體旁。我看出癱在地上的是形似男人的可怕軀體,然後,某種有力的引擎運作了起來,那東西開始抽搐,不自然的動作顯現出了某些生命徵象。

這個成果把藝術家嚇壞了;他踉蹌跑離自己恐怖的創作,驚慌失措。他衷心企盼自己製造的生命火花終將熄滅;企盼那活動起來有著如此缺陷的物體終會回歸死物,或許他每晚睡覺時都堅信著墳墓的沉默將永遠揠熄這恐怖死屍一瞬的生命之火,他原先視作生命搖籃的存在。他睡了又醒;一睜開雙眼,看哪,那可憎東西正站在他床邊,拉開床簾,用那對澄黃晶亮又居心叵測的雙眼盯著他瞧。

我同時恐慌地睜開雙眼。

第二天,我宣佈,我已經有故事的想法了。

(本文為《科學愛人:一則愛的故事》部分書摘)

書籍資訊

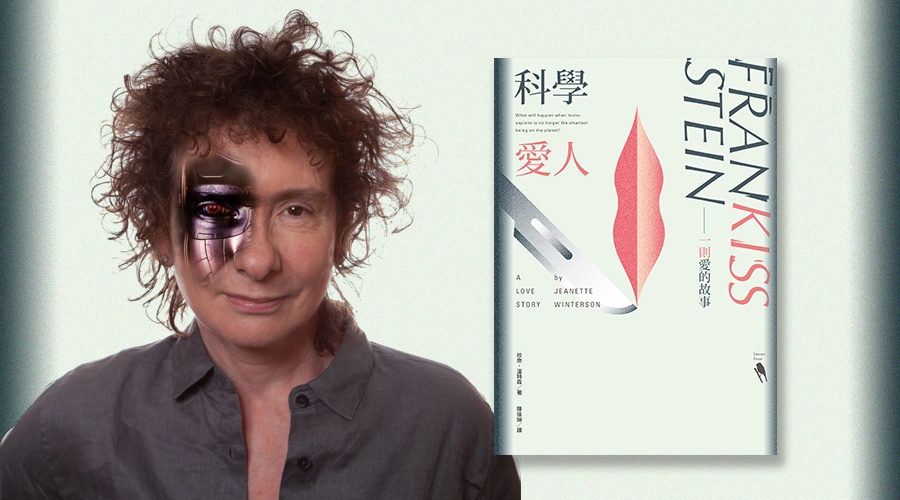

書名:《科學愛人:一則愛的故事》 Frankissstein:A Love Story

作者:Jeanette Winterson

出版:新經典文化

日期:2021

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案