文|Kris Mohandie

譯|鄭煥昇

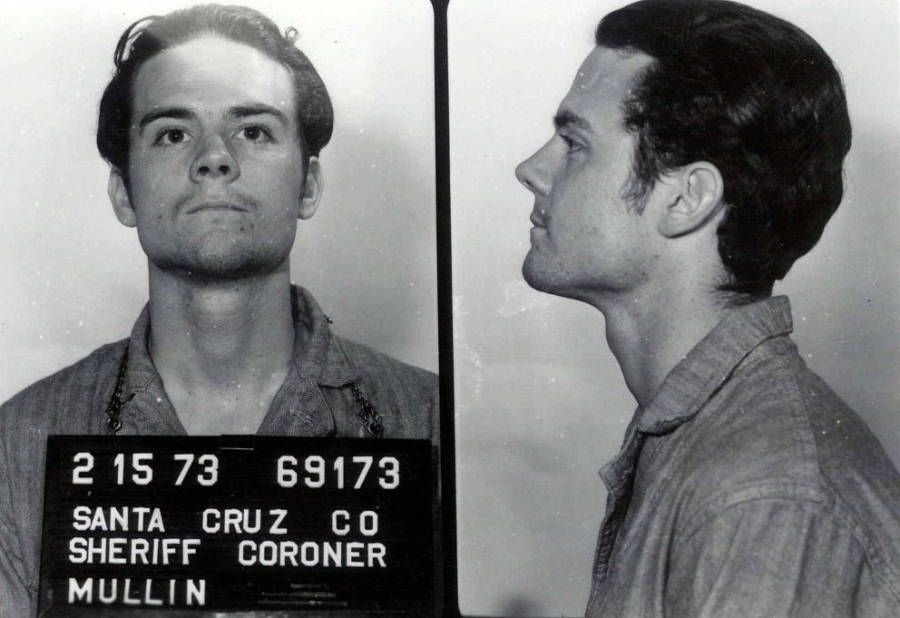

他就是這麼沒有存在感。僅僅五呎七吋高(約一百七十公分)的身高與大約一百四十磅(約六十三公斤)的體重,穆林(Herbert Mullin)不起眼的程度就像個布景,就像個沒有什麼可期待、也沒有哪裡要去,只能在自己腦裡胡思亂想的傢伙。他就這樣默默地在訪客室裡東張西望,找尋著遍尋不著的目光焦點。

穆林於一九四七年四月十八日生於加州的薩利納斯(Salinas),那是美國一個漂亮到不行、有著「世界沙拉盅」(Salad Bowl of the World)美譽的地方,主要是那裡有著年產值高達二十億美元的農業,供應全美八成的萵苣與朝鮮薊。距離太平洋只有一步之遙的薩利納斯位於舊金山南方一百英里處,還是約翰.史坦貝克的出生地。穆林的生日很諷刺地,也或許是像是預言一般地,正好是一九○六年灣區大地震的四十一週年,那在當時是一場芮氏規模七點九的大災難。猛烈的搖晃一路從洛杉磯到奧勒岡州南部,都可以感覺得到。

舊金山市政府倒塌了,路面電車在尖銳的煞車聲中停下,整座城市很快就陷入了一片失控的火海,一燒就是四天。大約四平方英里的市區遭到夷平;逾二十八棟建築被毀,高達三千人殞命。

這場加州大地震是穆林心靈熔毀的關鍵。也許是他誕生在這場災難性的地震週年,已冥冥之中預示了後來的妄想與殺戮。

他很懂禮貌,完全不缺朋友,高中時代他什麼運動都參與,同學們甚至票選他是將來最有可能出人頭地的同窗。但很可惜的是他將終生與成功二字無緣。就如同許多前途無量的個體都最終毀於心理疾病的摧殘,穆林也很快就會病入膏肓地陷入心病中而無法自拔。

他的爸媽嚴格歸嚴格,但程度上並沒有太過分。他們一家就是郊區一個家教甚嚴的普通天主教徒家庭。在穆林的早年生活中,我們看不出什麼他將成為殺人狂的異狀。但這也算正常;不少人都是到了接近二十歲或滿了二十歲之後才顯現出精神疾病的徵象。

此後穆林人生中的好幾次事件,似乎都在他墜落深淵的路上推了一把。首先,就是他高中時代最好朋友迪恩.李察森(Dean Richardson)車禍身亡。事情即便過了三十四年,坐在監獄裡跟我講話的他仍難掩內心的激動。聽著他講述當時的事發過程,你可以看到他起皺紋的嘴唇因為失去摯友的傷痛而顫動,也可以看到純然的悲慟川流過他老邁的面容。

一九六五年的九月,穆林與李察森已經是相交兩年的好友,高一跟高二兩年他們幾乎天天泡在一起。

「他怎麼會發生那種事情?是他邊喝酒邊開車,還是單純走霉運?」我帶著幾分算計這麼試探性地追問,我知道穆林後來會成為那副模樣,跟生命中的這段劇變脫不了干係。

穆林輕聲談起了那場車禍,他的眼睛一會兒飄向天花板,一會兒飄向地板。

「他撞到了什麼?」

「一大團樹,然後像乒乓球一樣彈開。」

「那有影響到你嗎?」

「喔,何止影響,我簡直是撕心裂肺,撕心裂肺……若算掉的眼淚,我這輩子就是那一次哭得最兇。簡直是山洪暴發。那是我內心的小洪水。」

他緊緊地抿住嘴唇,像是很努力在忍住更多的眼淚,然後他前言不對後語地胡說八道了一番,才又返回到貫穿我們對話的主題:自由。

「我沒結過婚,所以我想要給自己第二次機會……就算他們放了那些墊子腳鐐在我的腳踝上,也在我的脖子上,但只要他們願意給我第二次機會,我確信我可以證明自己八九不離十也是個守法的好公民,我只不過是在人生的某個點上越了過那條線,進入了完全的瘋狂之中,當時的我徹底失控成另外一個人。」

我一邊聽一邊點頭來給他肯定,我知道不論他說出口的東西有多天馬行空,我都必須要「按捺」好他,這樣我才有機會得到我跑這一趟,最想要得到的真相,那就是像赫伯.穆林──我口中的小赫(Herb)──這種人是被什麼動機上緊發條。但這就代表我得多花點時間。

「也許你可以跟我說說,你覺得這一切是怎麼發生的?還有你在犯罪過程中的心路歷程?」

「我沒辦法帶你重複一遍當時的心情,因為我已經不想『重回舊地』了。你知道的,我覺得那段人生已經是過去式了。不去談當時究竟發生了什麼,也算是對死者的一份尊重吧。我希望他們現在都好好的。」

但很顯然我們還是得在『舊地』待上一會兒。

在李察森死後,穆林陷入了憂鬱,並開始使用少量的大麻與大量的LSD(迷幻藥),而我們現在都知道,這些物質會加速原本就有精神疾病體質的人發作得更快也更嚴重。調準頻率、撥開開關、開始墮落。有的人這樣嗨上去之後,就再也沒下來了。

他打著零工,嘗試從軍但沒有成功。他還在性傾向上產生了疑惑,開始偶爾跟一名同性友人搞曖昧搞到床上。這一點也造成了穆林內心的崩解,因為他真的愈來愈搞不清楚自己是誰,等著他的又是什麼樣的明天。然後就是他開始幻聽,他開始覺得腦中那些聲音真的來自他的雙親、朋友、街坊。他開始進進出出精神治療機構,並會儀式性地點菸灼燒自己的陰莖。

一九七二年九月,穆林搬回了他爸媽在聖塔克魯茲的住處,並開始停止服用那些多少舒緩了他腦中瘋狂念頭的藥品。他在一個月後找了份餐廳跑堂小弟的工作,但他的狀況也在此時急轉直下。他開始在他腦中聽到父親的聲音,要他去殺人。也就在大約這段時間,一名搞怪的灣區科學家對全球發表了加州將於數月內遭到大地震重創的預測。像這種自封科學家的信口開河,一般人都只會當笑話聽聽而不會放在心上,但穆林卻視之為行動的召喚。他必須要有所回應──事實上,他內心的聲音已經下令。他的第一次殺戮已經迫在眉睫。

事發是一九七二年十月十三日,一個陰沉的星期五早上。穆林後來宣稱說他父親從好幾天前就不斷用心電感應催促著說「如果我不殺人,就會讓全家蒙羞」。他於是拎起了家中車庫裡的一根棒球棒,蜿蜒著開車穿過森林,然後在途中發現一個男人獨自走在街邊。那個人是五十五歲的遊民勞倫斯.懷特(Lawrence White)。穆林開車超越了他,然後在前方不遠處靠邊停下。他打開了所駕藍色雪佛蘭旅行車的引擎蓋,假裝在修車。經過時的懷特表示可以幫忙看一下引擎,而穆林就趁機持球棒將懷特的腦袋打凹。他把沒了氣息的懷特棄屍在路邊,開車揚長而去。

穆林後來說,懷特於他就像是聖經裡的約拿(Jonah,約拿在聖經故事裡違背了上帝的命令,並為了逃跑而搭上了一條船。上帝為此讓海上狂風大作,於是約拿便對船主說你們把我拋入海中,上帝就會放過你們了。),而這名「約拿」用傳心術告訴他的其中一則訊息是「殺了我,好讓其他人可以得救」。穆林稱之為「死亡之歌」(Die Song)。在被捕後,他曾對精神科醫師介紹過這首死亡之歌,但其胡言亂語的程度也幾乎讓人無法聽懂:「我要你去死,我要你去自殺或被殺,好讓我的大陸不會掉進大海裡。懂了嗎,這整個是轉世重生的概念,這人死了,才能保護我的地層。」

在我們事隔多年後的訪談中,他對我解釋說這第一次殺人是一切的起點。這之後有愈來愈多以他父親為主的聲音,出現在他腦中,告訴他說要是他不殺人,就會被當成懦夫。「如果你不去找個人殺,那你就是個懦夫。」他告訴我那些聲音是這樣說的。「而這都是非語言的溝通,所以就我所知,這些對話是有可能未曾發生。我是說,顯然那些聲音並不存在,因為心電感應與這類通靈的現象,多半是不可能屬實的事情。」

「有可能並未發生」?「多半是不可能屬實的事情」?這些事當然不可能發生或屬實。所以很顯然,即便過了三十個年頭,他還是沒有真正面對現實。

他的第二次殺人,發生在第一次犯案的十一天後。一九七二年十月二十四日,求職中的瑪麗.吉爾佛伊爾(Mary Guilfoyle)眼看著要趕不上面試時間了,於是──就跟在那個百無禁忌的奔放年代,很多人會在聖塔克魯茲做的事情一樣──她開始一邊走一邊伸出表示要搭便車的大拇指,而她攔到的正是穆林。

二十四歲的瑪麗沒多看第二眼,就跳上了穆林的旅行車。他算得上帥,說話又挺斯文,態度也很客氣,加上身材也沒比她高大多少,所以怎麼看都不危險。

就在瑪麗腿一伸,在車裡放鬆時,穆林把車轉進了小巷,抽出了獵刀,連番對著瑪麗白刀子進紅刀子出。行凶後他將瑪麗分屍,並把扯出的內臟丟棄在林中。瑪麗就這樣曝屍荒野了將近一年才被人發現。

就在案發過了一週多一點後的十一月二日星期四,穆林步入了從聖塔克魯茲駕車約半小時車程,位於洛斯加圖斯(Los Gatos)的聖瑪麗天主堂。身為罪人的他需要告解。那天適逢萬靈節(All Souls’Day),亦稱悼亡日。在這一天,天主教徒要紀念的是所有逝去的信眾──那些受過洗(浸禮)但因為小罪而卡在煉獄的靈魂。

穆林宣稱他腦中的聲音又再一次對他開口,並解釋說他在教堂裡遇到的亨利.托梅(Henri Tomei)神父自願為了全人類的大我而獻身成為祭品。死亡之歌再度在他的腦中響起。

他在告解室中刺死了六十五歲的神父。

這之後穆林會安分三個月。我只能推測他認為目前的死亡人數已發揮了遏止大地震的效果,但當然也有一種可能是他意識到,有關當局已經盯上了這些案子。精神病與妄想,都不妨礙人理解自己的所作所為在旁人眼中是一種犯罪。

但他也不可能安分太久。一九七三年的一月二十五日,穆林又在腦中產生了要致詹姆斯.吉安尼拉(James Gianera)於死的念頭。吉安尼拉何許人也?帶穆林入門抽起大麻的,是他;跟穆林一起吸食過大量迷幻藥的,也是他。穆林開車到了他記憶中吉安尼拉的住處,結果開門的是一個叫作凱西.法蘭西斯(Kathy Francis)的女子,而她表示吉安尼拉已經搬走,並給了穆林一個新的地址。

穆林很有禮貌地道了謝,但凱西與穆林並不只有這一面之緣。在凱西告知的新住處,吉安尼拉二話不說就幫穆林開了門,結果穆林給了吉安尼拉跟他太太喬安(Joan)頭部各一槍,然後再怒氣沖沖地在早已死絕的兩人身上猛刺。謀殺完這兩人之後,穆林驅車返回了凱西.法蘭西斯家,持槍射殺了她跟兩個年幼的兒子,然後又是喪心病狂地猛刺已然斷氣的母子三人。這究竟是他在發洩某種憤怒,抑或又是幻覺與精神異常在對他發號施令,是我想問的問題。但由於他拒絕再次「重返舊地」,導致我無法偕他去他內心一探究竟。

兩星期後,一九七三年二月六日,穆林邂逅了在林中露營的四名男性青少年。他說他用心靈感應徵求了他們獻身的意願,結果他們盡皆同意,於是耳邊再度傳來死亡之歌的穆林對少年們開槍,造成四人當場死亡。

至此他並沒有殺夠,亦即要是他沒被及時逮捕,穆林手上恐怕還會沾上更多的鮮血。在他自稱那「縱情一波」的犯罪過程中,穆林儼然化身成了一名多重殺人犯,這樣的他在短短兩週內,就實施了兩起大規模傷亡重案。而他的下一次動手,將為其殺人的三部曲寫下終章。

這一次穆林認為他聽到父親的聲音指示,是在他開著旅行車出門去撿家用薪柴的時候。「先別忙著把薪柴送回去,殺個人先比較要緊。」那聲音在他腦中說道。就在大約同時,穆林看到了一個名叫佛列德.培瑞茲(Fred Perez)的男人在自家的車道上忙著,他於是若無其事地把車靠邊停,然後一槍往培瑞茲的胸口開下去。

他此前都是算是福星高照。即便殺人殺得如此隨興,既無計畫也欠算計,但他還是都能成功地逍遙法外,警方甚至根本沒有鎖定他是嫌犯。但運氣總有用完的一天,主要是這次報案的鄰居不但聽到了槍響,還瞄到了穆林的車牌號碼。

案發沒多久,穆林就在紅燈前被巡邏警員攔下並逕行逮捕。乖乖束手就擒的他在當下沒這麼說,稍後在接受偵訊與法庭受審時也沒這麼說,但穆林確實向我坦承說落網讓他鬆了口氣。

「你被警察逮到時的反應是什麼?」我在一九九九年的監獄訪談中問他。

他噘著嘴吹了口氣,發出了口哨聲,然後翻了個白眼。「我不知道耶……我知道自己的人生會有巨變……我會說人生那個階段告一段落,讓我稍微鬆了口氣。我知道他們會讓我與社會隔絕很長一段時間。而從那時到現在,你知道的,我終於理解,終於知道了這種地方真能把人治好。要是你有心病而且入了獄,也下定了決心要把病治好,那這裡的人真能幫你找回健康。」

穆林對殺人坦承不諱,只不過他被起訴的部分只有聖塔克魯茲郡的那十條人命,而不包括發生在聖塔克魯茲以外的其他命案。審判的最終爭論點,變成他的神智是否清醒。誰幹的沒有問題,有問題的是他為啥這麼幹。很顯然,穆林殺人時並沒有火力全開,他更像是一個典型的妄想殺人犯。但他究竟是濫殺還是因為妄想而殺並不重要。這個案子的關鍵仍在於他在殺人時有沒有理智,而這衍生出的就是一場專家大戰。

辯方主張,他顯然已因為被迫害妄想型的思覺失調(精神分裂)而喪失了理智,所以正確的處置不是對他問罪判刑,而是把他鎖進精神院所。但檢方則認為穆林不論在殺人前或殺人後,都做出了理智而清醒的決策,甚至他還做了一些努力要掩蓋他的涉案情節,而會想掩蓋就代表他有預謀、有犯意、有在事前設想過他的邪惡計畫。

檢察官指出穆林曾在第一次犯案後清洗凶器(球棒)上的血跡,曾在另外一個犯案現場撿拾彈殼,曾把他犯案用的槍枝序號磨掉,還曾經把包含凱西.法蘭西斯在內的目擊者滅口──畢竟若不是因為凱西告訴了他吉安尼拉的新家,他根本沒有理由繞回去殺她。

檢方提出的這些事實都是辯方難以用狡辯去跨越的高牆,尤其是其中殺人滅口的部分。如果凱西真的只是替大地震沖煞大計的一環,真的只是被當成祭品的另外一個靈魂,那穆林大可以、也應該第一時間就了結了她。檢方想要表達的重點是,就算穆林存在妄想,就算他腦中有聲音在叫他殺人,也不表示他不知道自己在做的事情是錯的。有妄想人格跟知道是非對錯,並不是兩個互斥的特質。而如果他在殺人當下明白這是錯的,那就代表他在稍縱即逝的犯案過程中沒有完全喪失理智。

辯方找來的一名精神科醫師唐諾.朗德(Donald Lunde)作證說穆林確實是個妄想型的思覺失調者。他在法庭上播放了一段穆林受訪的錄影,當中可以看到穆林嘗試解釋自己為什麼會失控殺人,包括他再度搬出了死亡之歌的說法來合理化自身的罪刑。

「大家都愛唱『死亡之歌』,你知道的;大家都愛唱『死亡之歌』。如果我是高中畢業年班的班主席,那我應該可以叫兩個,搞不好三個年輕的智人去死。我可以對他們唱出死亡之歌,然後他們就必須要自殺或被殺……他們必須這麼做,才能保護大地不受地震侵襲……因為一整年裡,社區裡全數其他的人都一直在死去……我們也必須要出一份力,可以這麼說吧,來對黑暗有所貢獻。我們也必須要一起去死。而比起謀殺,大家寧可去唱死亡之歌。」

朗德後來在一本名為《死亡之歌:大規模傷亡殺人犯的心靈之旅(暫譯)》(The Die Song: A Journey Into the Mind of a Mass Murderer)的著作中,進一步闡述了穆林對他說出的胡言亂語:「他告訴我說若我去整理出世界上各大戰爭與飢荒的編年史,並將之與歷史上的大地震對照,那我會發現當世界人口的死亡升高,地震發生的頻率就會下降。」

穆林顯然很執著於地震這種自然現象,但這顯然與現實嚴重脫節,而且對他的審判也沒有任何幫助。法院判定他在犯案當時具備行為能力,所有罪名一概成立,由此他被判處了不只一個無期徒刑,二○二○年之前不得申請假釋。而自進入二○二○年以來,他的假釋申請也已經多次遭到駁回。我懷疑當年的陪審團員並不覺得他神智完全清楚,只是他們實在很怕穆林會有朝一日重獲自由,所以才睜一隻眼閉一隻眼地把他的精神狀態當成是次要的細節,為的就是要確保他沒有活著出獄的一天。

判決結束的幾年後,知名聯邦調查局側寫專家勞勃.瑞斯勒證實,他認為陪審團的心證內容是穆林確實瘋了,是個不折不扣的神經病。他認為穆林被送進監獄而非精神病院,有遭受不公平待遇之嫌。也許瑞斯勒的看法沒錯,但為歷史翻案沒有意義,何況你也很難去推翻主張穆林具有行為能力的論點:他知道他在殺人,而且也試圖掩蓋自身的行為。

穆林始終待在他應該待的監獄裡,畢竟他始終不願意為自己的犯行負起完全的責任,也始終在心理上看得到那條斷層的裂縫,隨時可能釋放出暴力攻擊的能量來撼動這片大地。「我已經被關了二十六年,我不想被關到死,也不希望大家覺得只因為我是動手的人,就把所有責任推到我一個人頭上。」他話說得信誓旦旦。

「你說你的家人、朋友造就了好騙、天真跟不成熟的你,這一點是如何導致你的犯案?」

「我是覺得人慢慢在心智上成熟,他們會開始認知到社會上有尊卑與階級之分。你去參加派對,裡頭也不是人人平等。有些人的權力就是比較大。而隨著心智成熟,你會開始知道怎麼跟這種階級制度交手,好讓自己也偶爾可以大權在握。或者有時候你得低聲下氣地裝孬,好讓自己不要遭到放逐,不要變成眾矢之的……但事實是我對這種社會階級一無所知。」

他三兩下就把事情怪回到親生父母的頭上,一副哀愁不堪的模樣。「我想可以這麼說,世界上最美的事情,莫過於父母親教導孩子去過健康的生活。我巴不得能有那樣的爸媽。我曾不斷用言語表達這樣的渴望,但我爸媽並沒有回應我的需求。」他用低沉而隱約帶著憤恨的耳語如是說。

順著這個話題,穆林接著解釋起何以真正的罪犯不是他,而是他的爸媽。

「所以你爸媽犯了什麼罪?」我問。

「基本上可以往二級謀殺的方向去想吧。因為他們不知道誰會來殺我,他們只知道可以把我派出去殺人……我知道在案子發生的過程中……他們對那是怎麼回事一清二楚。所以說我覺得他們就是想培養我犯下這些罪行,才會一直讓我處於之前的那種狀態,而且還刻意讓我的狀態愈來愈糟,愈來愈糟。」

「所以你感覺他們在控制你?」

「你知道,我現在五十一歲。我現在才說出這些。我爸媽都已經死了,他們死了。所以也許上帝正在折磨他們。也許上帝正在懲罰他們。」

像這種把責任往外推的做法,也完全是妄想的一部分,至少這麼說在穆林的案例中是成立的。又或者這種卸責的行為是整體人格異常的一環。存在妄想問題的人若兼有異常人格,會讓問題變得更加複雜。亦即有妄想問題的個體往往會秉持某種執拗或違反現實的信念,然後這種執拗又會被建構成一種與其所患心理疾病相關的陰謀論──在穆林的案例中,這個陰謀論就是地震災難背後的規律。

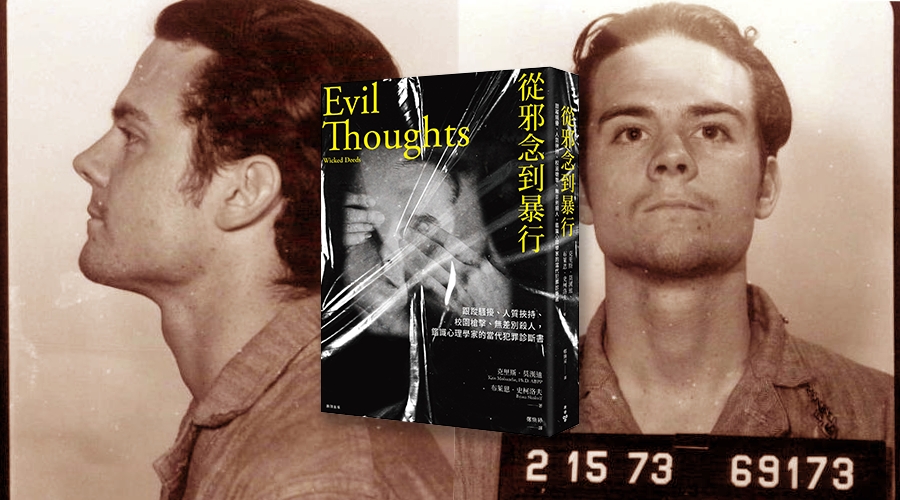

(本文為《從邪念到暴行:跟蹤騷擾、人質挾持、校園槍擊、無差別殺人,鑑識心理學家的當代犯罪診斷書》部分書摘)

書籍資訊

書名:《從邪念到暴行:跟蹤騷擾、人質挾持、校園槍擊、無差別殺人,鑑識心理學家的當代犯罪診斷書》 Evil Thoughts: Wicked Deeds

作者:Kris Mohandie

出版:臉譜

日期:2021

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案