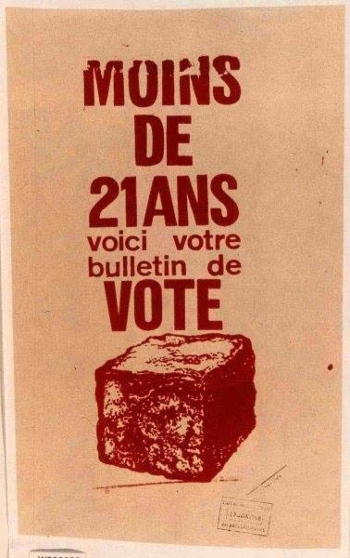

當台灣社會許多人還在用禮貌與否的簡化邏輯,檢視台灣青年走上街頭發聲的正當性,導演阿薩亞斯(Olivier Assayas)已在半自傳電影《五月風暴》(Après mai)直白呈現了法國60年代學生運動的樣貌,描述一群高中生在1968年的學潮遺緒中,如何從保守政治與道德窠臼解放,揮灑騷動青春。

阿薩亞斯以寫實而詩意的電影語言,敘述主角吉爾與一群夥伴攻擊學校警衛後,經由左派組織安排,到義大利避難的經歷。不同於太陽花學運具有特定議題訴求,這群青年的反叛涵括各個文化層面,除了示威遊行外,他們閱讀前衛理論文學,聆聽美國民權運動民謠,汲取異國藝術靈感創作,藉由性愛解放身體。阿薩亞斯並未以聳動窺祕的風格處理這些行為,反以大量戶外鳥瞰鏡頭與搖鏡,追蹤脫離都市人造空間的年輕軀體,徜徉在義大利的陽光、田野和蒼翠山巒間,奔跑、擁抱、纏綿,宛若歐洲版「花之子」(Flower Child,美國反戰世代別稱)再現。

在初嚐自由的狂喜催化下,這群年輕人嘗試決定自己的未來,有人想學習東方儀式舞蹈,有人沉溺於印度冥想,主角吉爾則鍾情繪畫與電影。意見分歧導致團體內的人際關係起了變化,理論與現實的落差變調也滲入旅程輕盈氛圍。當吉爾針對書籍揭露的中國文化大革命慘況發問,運動組織資深成員卻斥之為帝國主義對革命的污衊;而吉爾被安排觀看共產黨拍攝寮國革命成功的電影時,對影片的僵化風格提出質疑,認為新理念需要新的美學風格,卻得到電影為革命服務的制式答案,使吉爾對組織的教條主義感到失望,決定離開組織,繼續專注於繪畫。

在此阿薩亞斯點出,當運動組織建構起層級體制,專業理性驅使資深者與新進者轉為支配與服從的關係,領導者成為新權威,壓迫個人意志的表達。這是反抗主流體制團體運動一大弔詭之處,也是這群年輕人始料未及的衝擊。

而隨著情節推進,現實對年輕人的考驗愈發嚴苛。吉爾的初戀情人洛兒,也是他的精神繆思,迷失於徒具顛覆表面的享樂主義,藥物成癮。導演安排了一幕嬉鬧歡樂的場景,映襯洛兒疑似出現幻覺跳樓的暴烈,令人觸目心驚。遠赴東方追尋內在精神的夥伴大病一場;學習儀式舞蹈的女孩放棄堅持,墮胎後返回中產階級家庭;留在組織工作的男孩服膺領導階層,自我審查修改文章。當吉爾的繪畫逐漸受到矚目,發展出迷幻瑰麗的嶄新風格,跟隨紀錄片小組離開他的前女友克莉思汀,卻無法如願拍攝第三世界人民的苦難,只能為男性決策圈處理零碎庶務,落入社會運動中女性參與者被邊緣化的困境。運動讓這群少年少女逃離沉悶的教育體制,探索教室外的廣袤世界,但強烈的效率與目的導向也消磨了他們的純真熱情,以及對真理的執著。

電影的結局十分耐人尋味。吉爾進入倫敦電影圈,加入特效片劇組。電影製造幻象的運作過程,和更為虛矯複雜的人性算計,令吉爾在片場環境影響下,對藝術的態度轉趨冷漠犬儒。然而當影片放映時,吉爾看到的卻不是虛擬的人工特效。銀幕上鄉間搖曳的野花佔滿他的視域,美得宛若精靈的初戀情人遠遠向他走來,在迷濛陽光中伸出手,帶領他前往自由的新世界,定格為腦海的永恆風景。

由此回到電影開頭,課堂上教師引用帕斯卡(Blaise Pascal)的一段話:「不需特別提升靈魂層次就能理解,此生無法完整並真正被滿足,我們所有愉悅都是浮誇的,我們的罪惡永無止盡,至死方休……在我們與天堂地獄與虛無之間,全世界最脆弱的唯有生命。」這段話賦予吉爾在五月之後(原法文片名)那段時光重大的意義。阿薩亞斯似乎藉此暗示,學運或許無法抵抗文明規訓,讓吉爾獲得嚮往的自由解放,但在運動中與現實衝撞的體驗,為吉爾打開了理性思維遮掩的世界深淵,從中窺見個人直觀情感所創造的美與藝術,比起意識型態,更能讓渺小的生命發熱燃亮,燭照自身與世界。

對照當下,台灣也有一群年輕人,尋覓實踐追求公義的勇氣,並從運動中感知體制異化所失落的真實。《五月風暴》所追緬的街頭青春,或許就在初春的台灣,再度湧出無畏的鮮活力量,改變我們。

電影資訊

《五月風暴》(Après mai)-Olivier Assayas(2012)

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案