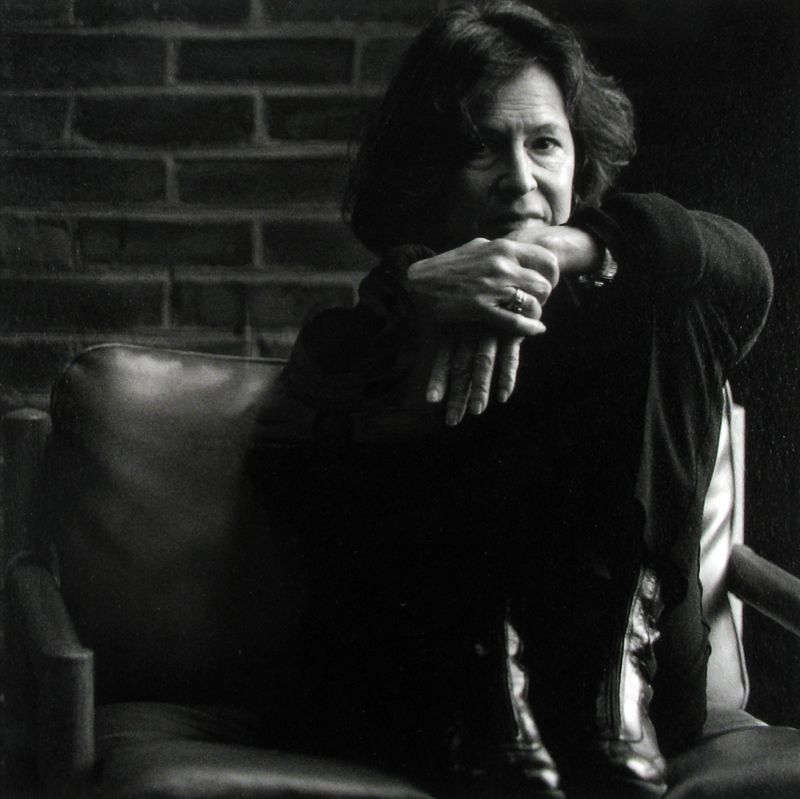

年輕時的葛綠珂,也是她與病魔搏鬥最劇烈的時期。

文|Nick Laird

露伊絲‧葛綠珂(Louise Glück)的詩經常以近距離開頭:沒有背景設定,沒有直往內部,而是一個聲音從非常近的地方闡述,彷彿一開始自己就身陷在爭論之中。她的語氣超然、經常憤怒、有時諷刺、總是嚴厲。歷經50多年的創作和11本詩集,葛綠珂的作品讀起來有如一本不斷淬煉追求本質的日記本。她的詩堅決從環境中奪取意義,並在混亂的生活裡形成一種模式,她在1993年出版的《美國最佳詩作》(The Best American Poetry)導論寫道:「詩是自傳文學,但剝離了編年與註解的束縛,有節奏地交替著軼事與答覆。」

1943年葛綠珂出生於紐約長島,1968年出版了第一本詩集《長子》(Firstborn),從一開始驅使她的動力顯然是「無名怨憤」(ressentiment),尼采將其定義為自我創造敵人的模式,目的是讓自己免受罪責。愛就是一種常見的情況(因此,葛綠珂或許是最會描述婚姻不睦的詩人),但她也展示如何把這種不和諧延伸至家庭、上帝及兩者之間的關係。葛綠珂對威廉‧卡洛斯‧威廉斯(William Carlos Williams)的描述看得出她也稍微認同:「他把事情看得很個人化:這是他作品的亮點;但有時也會是對性格的限制。」

《長子》這個標題意味著對階級和地位的糾結,並將家族與聖經或神話中的權利和詛咒結合,她豐富的語言與不同凡響的語法令人讚嘆:

Lived to see you throwing

Me aside. That fought

Like netted fish inside me. Saw you throbbing

In my syrups. Saw you sleep. And lived to see

That all that all flushed down

The refuse. Done?

It lives in me.

You live in me. Malignant.

Love, you ever want me, don’t.

碎片化的語句暗示著思想試著進行自我調整。她對一段出問題的愛情的比喻——寄生蟲、墮胎、癌症——如此強烈,幾乎超越了整首詩。她的語氣帶有敵意,但同時也帶著自我厭惡的傾向。

這首詩記錄了從情緒不穩到重新控制的過程,所有過程都藉由語法與換行來完成:開頭的句子溢出行尾,繼續延伸到下一行再停頓。然後,詩緩了下來,句子變成完整的單位,而語法開始與行線對齊:最後三行結尾堅決明確,一顆破碎的心被斷句修補完成。

她曾說:「我寫的每本書都以有意識的診斷行為告終,那是一種詛咒。」每一次,她都帶著重新修飾的風格回歸,將寫作技巧的另一面展現在公眾面前。加強或放慢節奏,比如提出問題或干擾畫面。她的作品是離散的藝術品,和諧又自我包覆:這些詩作如同走廊的鏡面反射自我。在《長子》後是《沼澤地上的房子》(The House on Marshland,1975),延伸與擴展她的風格與主題:緊張的家庭關係,特別是兄弟姐妹的競爭,以及與母親的關係;友誼;失去與死亡;愛情、背叛、嫉妒和男女情愛。

葛綠珂表示自己對寫作的渴望,源於生長在一個互相碎念的家庭:她想說完整句話,但她覺得被消音與缺乏自由。男性的話語霸權無處不在:她的祖父對祖母的親吻「看似溫柔,但不如直接用手捂住她的嘴巴」,表明男性一再阻礙女性發言的行為。

葛綠珂從十幾歲開始就飽受厭食症的困擾,她嘗試宣示「自己身體的所有權」,她進入精神分析領域學習了七年,並認為這門學科「教會了她思考」。疾病似乎也影響與預示了詩的許多議題——死亡、控制和形式:

I felt

what I feel now, aligning these words—

it is the same need to perfect,

of which death is the mere byproduct.

-〈Dedication to Hunger〉

露伊絲‧葛綠珂。

儘管葛綠珂的詩是面向內心且非歷史性,但她的抗拒無處不在,以至於不可能不把她的作品解讀為對社會的批判、社會對個體的攻擊,尤其是針對女性的攻擊。敘事者以姐妹、女兒、妻子受到的苛責與期望,反抗占據主導地位的父權體制機器。在這些爭論中,葛綠珂的態度基進、嚴肅且堅持不懈:她熱衷於真理和顛覆,試圖打破平穩持續的父權秩序世界。

〈女殺手〉(The Murderess)對比了情慾與歷史上對女性施加的暴力,所有在場的神也都是同謀。在處女被獻祭後,讀者瞭解到「上帝掌控著她的身體」。在葛綠珂的詩中隨處可見「男性與女性」的關係是「侵入與痛苦」,但只有男性擁有行動能力可以選擇離開。

在一個女兒和妻子被視為被動的世界,掌握權力或渴望權力的女人被冠上了違背自然規律的惡名,並且被世人疏遠。她們的力量是男人所感知不到的:這些力量並不是源自自然秩序,而是超自然世界。她們是女巫、女妖或海妖,擅長通靈、施法、賦予判斷能力。葛綠珂既利用這些比喻,又削弱了它們。葛綠珂的人物角色似乎時常擁有特殊知識:她們被動與被忽視的補償是「生來就帶著一種使命:見證偉大的奧秘……」。因此,葛綠珂習慣以被動語態描述歷史上的女性形象:波瑟芬妮、佩涅洛佩、亞比煞,她拒絕男性的凝視,而是直接向前走。

在詩作〈The Undertaking〉中,葛綠珂把生與死當作同一件事:

The darkness lifts, imagine, in your lifetime.

There you are—cased in clean bark you drift

Through weaving rushes, fields flooded with cotton.

You are free.

但自由去哪了?棺材還是摩西的搖籃?死亡是出生的一種形式,反之亦然。葛綠珂用華麗的語言體現對矛盾真理的洞察力。她的許多語句無法被輕易改寫:只有在精準的語言,精確的時刻,才能產生多面向的真理。〈The Undertaking〉有精確且多樣的東西要說:一場葬禮,一個終結,一個有約束力的承諾,一個開始。

1990年,葛綠珂出版了《亞拉拉特聖山》(Ararat)直面父親的離世與家庭關係,她在題為〈死亡與缺席〉(Death and Absence)的散文中,書寫了傷口與創傷:「我總是以一種或其他方式癡迷姐妹關係,以及逝者和生者。已逝的姐姐在我出生前就死了,她的死亡不是我的經歷,但她的缺席卻成為了我的經歷。她的死促使我誕生,我把自己視為她的替身,這讓我對母親產生了深厚的感激之情,並產生近乎瘋狂的渴望,想彌補她所承受的一切痛苦。她臉上的每一道陰影都證明了我的不足,我的妹妹出生更具體證明了這點。同時,我也承擔起作為倖存者的責任。」

《亞拉拉特聖山》是一本挑戰事後分析的著作,這個家庭被描繪成無情冷酷:母親和阿姨在玩牌,困在一場「藉由較量來贏得尊重」的比賽中,由於遊戲的目的是要丟棄自己的手牌,因此根本不會產生贏家。葛綠珂本人坦承,自己似乎成長得不夠完整,無法跨越自己的童年。詩被撕成碎片,而傷口是一種力量還是一種限制?

《野鳶尾》第一版封面。

長年鑽研精神分析學(尤其是夢境分析)讓葛綠珂學會了「圖像產生」,促使她「探索它們之間的共鳴,區分淺層與深層,並選擇深層的意識」。她的下一部作品《野鳶尾》(The Wild Iris)是在發燒的十周內完成,它建立在葛綠珂擅長的隱喻上。語句自由浮動,與丈夫和兒子、不同的植物、像神一樣的園丁居住在一起。你在這裡是誰?是園丁、太陽、上帝、丈夫還是伴侶?那我又是誰?是妻子、植物還是崇拜者?

Forgive me if I say I love you: the powerful

are always lied to since the weak are always

driven by panic. I cannot love

what I can’t conceive, and you disclose

virtually nothing….

-〈Matins〉

隨著詩的發展,「你」似乎是一個「不可能存在」的神,但就跟葛綠珂作品常出現的情況一樣,它有多種可能含義:關係的呼應、類比的折疊與再折疊,暗示與闡明所有的行為。這本詩集對家庭進行了形上學的爭論,控訴上帝興致缺缺、惡意與嫉妒。葛綠珂的神學時而溫柔,時而殘酷,如同《舊約聖經》裡上帝的寫照,它也對上帝給出答案:「你既不能理解自己,又怎能理解我呢?」

《野鳶尾》是人類的陌生感與人累痛苦的完美集合,洗淨的文字與尖銳的真理在一連串詩歌中相遇,成為所有人心中最好的作品。葛綠珂反覆出現的意象頻率顯而易見:植物、樹木、湖泊、月亮。就像同葉慈那樣,她也在同樣的字詞堆中,重新洗牌加以運用。

葛綠珂從威廉斯和喬治‧奧本(George Oppen)那學到艾茲拉‧龐德(Ezra Pound)的觀點,即「自然物體永遠是最恰當的象徵」。她將威廉斯的客觀主義與隱藏事物的理解結合在一起。她寫道,在偉大的詩人中T‧S‧艾略特(Thomas Stearns Eliot)是「最不能從物質世界中得到安慰的人」,跟柏拉圖與葛綠珂本人一樣,艾略特也在尋找永恆,希望「透過物質看見永恆」。

後來的幾部作品表現出更成熟的氣息,1999年的《新生》(Vita Nova)將新生活描述為「墜落至山谷」,有些人認為她已經放棄了早期作品中「堅定不移的柏拉圖主義」。自90年代以後,葛綠珂的作品也出現一種愉快的氣息,這些詩詞從日常生活中的小事獲得快樂。葛綠珂似乎找到了方法,在史詩與神話的極端之間,引進「難受但愉快」的通俗人性尺度,《新生》的結尾寫道:

I thought my life was over and my heart was broken.

Then I moved to Cambridge.

「詩是自傳文學,但剝離了編年與註解的束縛,有節奏地交替著軼事與答覆。」

之後的幾部作品《七個時代》(The Seven Ages,2001)、《阿瓦諾》(Averno,2006)和《鄉村生活》(A Village Life,2009)都更為輕鬆自在,它們結合了現實與幽默、報導與悲傷、質疑與自我意識。葛綠珂在義大利小鎮度過了一段時光,過著普通日常生活的節奏。義大利似乎提供了一種與生活的內在過程相處的方式,這些過程一直存在於詩中,但主要是作為意象符號:它們現在對生活的作用更像是環境細節,而不是命運。

葛綠珂的早期作品給人的感覺從來都是活生生的現實,具有受害者文學的力量。它們的力量和淒涼在於缺乏消極的能力,這種能力可以理解為人類超越與改變環境的能力。我們認識到永遠無法完全擺脫自我的可能性,不斷地渴望將經驗和現象分類並將其內化,成為一種自我認識的理論。葛綠珂在經驗問題上一直持佛洛伊德的觀點,撥動著記憶與童年的鎖鏈。

葛綠珂的成就大部分歸功於不妥協,她的許多詩作也以同樣的方式展現。孩子對父母的憤怒與怨恨,比如《長子》和《亞拉拉特聖山》,變成鐵拉馬庫斯對佩涅洛佩與奧迪修斯憤怒與怨恨的《草場》(Meadowlands)。這些詩都烙上了鮮明的個性印記。

然而,變化也在其中。儘管在後期的作品中,我們能看見更理性的敘事者,但葛綠珂早期的詩對20世紀生活、建立關係和寫作面臨的要求與控制所做出的抵抗,也是完全必要的。她的措辭無可挑剔,讀者也敬畏她拒絕安逸的態度。

原文出處:The New York Review

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案