※此文內容出自瑪格麗特‧愛特伍小說《使女的故事》與續集《證詞,部分情節與Hulu製作的同名影集有所出入。

在《使女的故事》續集《證詞》中,愛特伍描述由男人掌管的世界裡,女人如何壓迫女人。

記得1985年出版的《使女的故事》結局,懷孕使女決定出逃,越過森林邊界,離開基列共和國。逃難時她留下一系列口述錄音帶,沒人知曉她最後到了哪裡。故事順序也被刻意打散。在尾聲,使女甚至親口說,這系列故事也可能完全虛構,整個共和國沒有發生,一切只是創作。

而到了2019年出版的續集《證詞》,故事仍然繼續進行。續集開頭的主角,是使女當年生下的女嬰,轉眼長成青少女。十多年來,她被基列共和國通緝,聲稱有叛亂團體綁架她們的使女與寶寶,高度危害國家安全,甚至有人口販子將寶寶偷渡到加拿大販賣。基列共和國聲稱,寶寶在加拿大被當成人質虐待,極權國家以人權與安全之名,冠冕堂皇對國際發聲,多年來不斷挑釁邊界,想討回「自己的」寶寶。

故事因此展開,愛特伍給出三個女性視角。一個是當年女嬰,今日少女人質;一個是嬤嬤,基列共和國底下的傀儡女性領導,服膺於男性掌權的政府體制,負責掌管女性。一個則是從小在基列被以正統貴族之姿撫養長大的青少女。

如果說前作《使女》,主要談體制之下男人如何壓迫女人,那到了續集,則花了更多筆墨描述,在這世界觀裡當男人壓迫女人,女人又如何壓迫女人,反思這種自我壓迫的本質。

傀儡受過良好教育,戰前她曾是高等法院法官,沒有結婚,沒有子女。共和國成立後,被主教選中,協助基本教義派建立出一整套厭女體制。她寫道:「一周又一週,我們埋首發明:法律、制服、口號、讚美詩、名稱。」這群不需要進入婚姻的嬤嬤們(aunts)對外負責給出評分,決定「誰是好女孩」,對內互相猜忌鬥爭,渴望從女性爛泥沼中脫穎而出,討好大主教歡心。

女人的玻璃天花板在基列共和國,同樣能被打破,嬤嬤們能夠讀書識字,受人景仰,努力自我實現,才智發揮得淋漓盡致──男人為她們驕傲,她們於是也為自己驕傲:「我們向賈德大主教呈報結果,他將我視為這個團體的發言人。(中略)我是否痛恨我們正在策畫的架構?是的,因為那背離了我們過往人生中被教導的一切。但我是否引以為豪?同樣的,就某個層面來說,是的。事情從來就不容易。」

規定乖女孩到新娘學校上課,學校不教識字,但教料理,刺繡,插花。初經來潮,就可婚配。壞女孩被送到感化中心,成為使女一輩子生子贖罪。兩條路都不想選的女人,唯一機會,是進到修道院成為嬤嬤,一起建立制度,更完善的控制女人。

其中總有女人有貳心,想替女性同胞多爭取一些,但和現實社會一樣,她們還必須不斷自我審查,或者收到提醒──有些事情,只能做,不能說──自己人規訓自己人。女人規訓女人,比起男人控制女人,更走心,更容易,畫面甚至更溫馨。

另外一條敘事線,貴族少女從小物質生活不虞匱乏,卻和家庭關係緊張。大主教父親對她漠不關心,剛來的繼母則處處針對她。一日她要去看牙,後母特地吩咐女僕別跟著她,說她是大女孩了,該自己看病。少女獨自前往牙醫診所掛號,醫師溫柔撬開她的嘴,細細檢查後,誇她真乖。然後將褲子裡的陰莖塞給她。小女生從沒見過那東西,嚇到哭不出來,這也是治療的一部份嗎?醫師冷淡說,遲早妳會習慣。事後她驚魂未定領藥、返家。進廚房見女僕神色有異,女僕看她臉色蒼白,貼心調了檸檬水給她。但她心裡想的是,這明明是鎮上最好的牙醫,怎麼從來沒有人說過這件事。還有,繼母跟女僕,是不是早就知情?

來自男性,來自女性,種種無法驗證的惡意,讓共和國裡每個女人活得提心吊膽。思考成了最危險的事情,性成了最暴力的工具。送水果、上刺繡課、看牙醫,種種日常瑣事,都讓人看得膽戰心驚。

從科幻小說醒來,回看日常生活,又哪裡不是如此。有的人從小遭熟人性侵,長大了才驚覺原來不是所有人童年都這樣度過。有的人作為受壓迫群體,為了過更好的生活,不得不服膺於更大的惡,為了換取有限度的自由。

故事的最後,第三條敘事線的少女潛伏成功,將秘密資料帶出,基列共和國即將瓦解。故事在這裡告一段落。和前作一樣,最終回到歷史的學術辯論。學者們紛紛猜測起這些口述證詞多少程度為真,如何反映出那個年代的女性生活。

讀至此,我願意將《使女》與《證詞》都當成是愛特伍留給未來世界的善意。盼望多年以後,當新聞都成為歷史。有一天,未來的人都會坐在資料堆前,揣想它多少可能不為真。

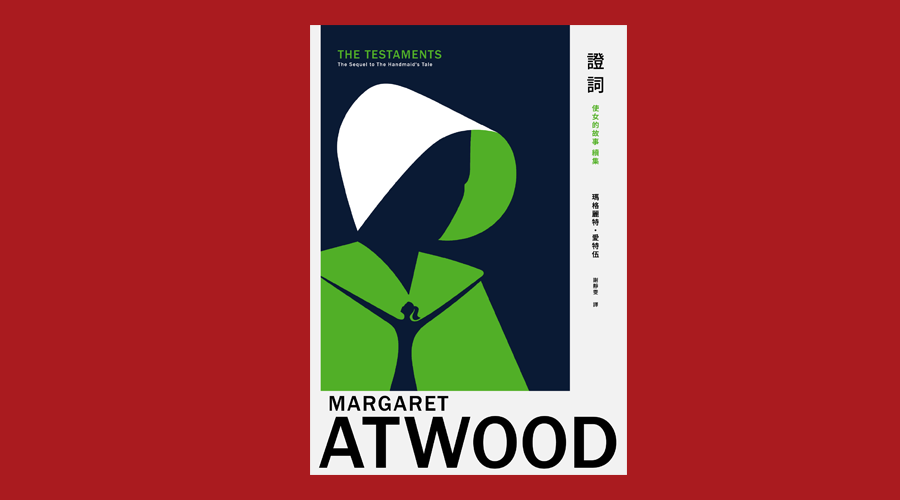

書籍資訊

書名:《證詞:《使女的故事》續集》 The Testaments

作者:瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)

出版:天培

日期:2020

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案