文|笹沼俊暁

「逆.少數文學」的實例目前似乎還為數不多。我個人不熟悉歐美現代文學,但在我有限的認識範圍內,印度裔美籍作家鍾芭.拉希莉(Jhumpa Lahiri,一九六七~)的文學活動可視為實例之一。拉希莉生於倫敦的印度移民家庭,在美國以英語創作,其作品內容大多是描寫印度移民。拉希莉是典型的「少數文學」作家,但後來卻開始以義大利語創作。不用說,相較於英語,義大利語的國際影響力較為有限。

而在亞洲,李維英雄、阿圖.比納德(Arthur Binard,一九六七~)等美國出身作家的日語創作,可算是「逆.少數文學」的實踐。一九九○年代,李維在日本文壇出道後,受到許多文藝評論家和文學研究者的關注,但他們往往將其日語創作與在日朝鮮人文學、殖民地台灣與朝鮮的日語文學等同視之。為解構「日本文學=日本語=日本人」的三位一體神話,這些文學總被均視為「少數文學」。

現代日語和日語文學對歐美各國經常強調其民族特殊性的面向,但對台灣、朝鮮等殖民地及其他亞洲地區的民眾,卻展現出一副代表現代性、普遍性及帝國主義的樣貌。為了得到相對具備現代性和普遍性的表現手段,許多台灣和朝鮮的殖民地作家不得不接受日語。然而,對母語為英語的美國作家來說,日語並非代表現代性和普遍性的語言,而是表現地域性和特殊性的「土語」。而且,二戰後,日本被納入以美國為盟主的資本主義陣營中。在此框架下,李維的日語創作,意味著屬於帝國主義支配階級的作家,放棄霸權語言的優勢,投入支配地區的「土語」中。

李維開始以日語創作之前,曾經是在美國的大學中研究日本古代文學的Japanologist(日本學學者)。美國的Japanology(日本學),原本是二戰時為了研究「敵國」而開啟的學問。緊接著在冷戰時期,美國政府在展開國際軍事戰略的過程中,為了有效地管理支配地區,將大筆預算投注在區域研究上,作為部門之一的日本學,得到了進一步的發展。因此,無論個別研究者的主觀意圖為何,此學問制度自然而然地帶有殖民主義色彩。

事實上,李維開始以日語創作的原因之一,似乎是對這種帝國主義結構的反感。

在椰子樹下的學問天地中,古代和現代的日本文學文本被閱讀、分析,其程度與在日本國內相較似乎更加嚴格且「公平」。雖然如此,研究者絕不會為了表現自己的才智和感性而書寫其語言,即自己所閱讀的漢字假名混合的島國之「異國語言」。現在我還記得,在十九世紀以後的「東方學」當中,「native」的語言依舊帶著「土人」印象,因此,透露這樣的念想也算是一種禁忌。

冷戰時期,美國亞洲研究的目的在於蒐集支配地區的社會、歷史、文化、語言各方面的資訊,並用英語敘述分析成果,然後提供給美國政府、美國國民,以及其他資本主義國家的英語使用者。在此框架中,許多優秀的日本文學研究者「客觀地」分析日本文學作品,以英語撰寫論文,累積研究成果,或是把日本文學作品翻譯成英語,提供英語讀者(「世界文學市場」)。二戰後日本文學的「世界化」,其實是在這種殖民結構下進行的。

然而,李維卻願意往相反的方向走,亦即投入「Native」中,使用「土人之語言」書寫。這樣的選擇可說是搞亂「美國/日本」、「支配者/支配對象」、「觀察者/觀察對象」、「敘述者/敘述對象」、「文明/野蠻」的區別,侵犯帝國主義框架之行為。關於此問題,作家水村美苗與李維對話時曾指出,李維的日語創作,如同在美國所支配的阿富汗長大的美國少年,使用當地語言書寫小說一般。我認為,再進一步說,李維的活動還與在日據時代台灣居住過的日本作家,長大後為台灣讀者以台灣國語書寫小說相似。

一九五七到一九六○年間,李維居住於台中郊外的日式房子。以此為背景,他在《國民之歌》等作品中,書寫了身為「殖民者」的自覺與疏離。我個人認為,這種自覺與疏離,即是「逆.少數文學」作家容易懷有的情緒,這不僅讓李維能書寫出獨特的台灣形象,還使得他把殖民地當地的語言當作創作語言。

因此,嚴格來說,李維的日語文學不能稱為「少數文學」。對他而言,日語並非「支配者」的語言,而是與他幼時曾在台中聽到的中文和台語一樣,是「支配對象」所使用的「Native」之語言。投入這種語言的文學行為,顯然具有異於日據時代台灣日語文學的意義。

日籍作家為台灣讀者書寫中文書

除了李維英雄,新井一二三的中文創作也含有「逆.少數文學」的要素。中文的使用人口,本來就是世界之最。近年來,隨著中國的經濟發展,以及在國際社會的發言力量增強,世界各國學習中文的人數大幅攀升。新井透過中文尋找更遼闊世界的中文創作,令人想起了從前在東亞漢字漢文文化圈中,處於「邊陲」的日本列島知識分子,所開展的漢詩文創作。新井的中文散文可謂使用二十一世紀霸權語言的新「少數文學」。

儘管如此,日語在現代亞洲歷史上長久占據霸權地位,中日恢復邦交後,日本仍然展現經濟強者的面貌。從侵略戰爭責任問題的觀點來看,也可以說日本作家用中文書寫的行為,無法只從「加入強勢語言中」這種說詞來理解。

此外,雖然新井關心中國大陸和世界各地華人的讀者市場,但其著作大多是在台灣出版,不少文章是專門為台灣讀者而寫。不用說,從前日本在台灣推行殖民政策,現在許多台灣人仍基於經濟理由而學習日語。在這樣的土地上,日本作家使用其公用語書寫,並為其民眾出書,這種行為自然帶有異於「少數文學」的意義。新井的中文創作確實含有「少數文學」的要素,但從賠償殖民主義的角度來看,也具有「逆.少數文學」的一面。

由於第五章尚未提及,在此我將補充探討新井筆下的台灣形象。根據新井的〈安靜的咖啡廳〉(一九九三)一文,她在一九八四年夏天首次訪台。抵台的隔天早上,新井在飯店咖啡廳目睹了,除了她之外,幾乎全是一對對的日本中年男性和十幾歲台灣女性的組合,由於彼此語言不通,雖然整間咖啡廳幾乎客滿,卻是靜悄悄的,這讓她在台北那幾天的心情一直很不好。

新井發表這篇散文時,司馬遼太郎的《台灣紀行》已經開始連載。新井在台灣目睹到的是台日之間仍留有的殖民關係,而司馬遼太郎並未提及此現象。因此,新井在文中提到《台灣紀行》,並諷刺地寫道:「在台北,司馬先生住的肯定是高級飯店,早上在咖啡廳沒有我見過的那種一對一對沉默的男女。」除此之外,新井亦提及司馬稱讚李登輝的部分,詫異於司馬稱讚李登輝的人格為「日本人的理想」,而非「中國人的理想」。我認為,新井的這種批判意識必定與她的中國、中文經驗有關係。

此後,新井許久不願重訪台灣。在一九九六年發表的文章中,新井回顧首次訪台時的感受,她表示「極為不舒服,甚至心裡不安,因為台灣太像日本」、「不能不想到『文化帝國主義』一詞而覺得頭痛」、「懷疑他們是否缺乏民族尊嚴」。然而,一九九○年代後半以降,她頻繁地前往台灣。雖然最初的印象極為差勁,但對於進行民主化、實現言論自由、各種各樣的民眾活潑地發出自己聲音的現代台灣社會,新井逐漸產生出強烈的共鳴感,而且在接觸了《台灣萬葉集》之後,她開始認真傾聽受過日語教育的台灣本省人之聲音。

在《台灣為何教我哭?》(二○一一)中,新井全面支持民主化後台灣民眾尋求台灣認同。這本書的構成包括在電影《海角七號》的刺激下,所寫出來的評論文、散文、遊記,以及新井與《海角七號》導演魏德聖的對話。在書中,新井表示這部電影她足足看了二十幾次,每一次都淚流滿面。

如本書第五章所述,新井指出,《海角七號》以離政治經濟中心最遙遠的台灣最南邊的地方城市為舞台,生動地描述出由多元族群、語言集團所構成的無名民眾之群像。據新井的說法,魏德聖與侯孝賢、楊德昌、李安等台灣電影界的大師們不同,他具備了台灣本省人的典型模樣。因此,出於魏德聖這樣的人之手,台灣電影終於生動地描繪出在日據時代至國民黨獨裁時代中,始終被迫當「屬下」(subaltern)的台灣本省人及其各種各樣的多元聲音。

《海角七號》這部電影的故事,以兩對台日情侶為主軸開展。一組是日本戰敗後離開台灣的日本教師與他的台灣女學生友子,另一組則是現代台灣青年阿嘉與會講中文的現代日本女性友子。對此,新井如此解釋:前者象徵著「日本人=男性=支配者/台灣人=女性=被支配者」這種台日殖民的主客關係,但在後者的現代台日情侶關係中,台方人物則是得到主導位置的男性角色。在之前的台日文化交流中,日方經常扮演主導的男性角色,台方則扮演被動的女性角色,但在《海角七號》中,現代台灣人卻得到主導地位。

對此,新井表示:

給老友子送好了包裹後,阿嘉一個人到海邊來,坐在堤岸上,拿起鉛筆,把自己創作的第二首歌曲之名稱由〈國境之南〉改寫為〈海角七號〉。請注意,包裹的收件地址本來是六成日文的「海角七番地」,至於十成中文的「海角七號」則是阿嘉為自己的作品親自起的名字。把〈國境之南〉改寫為〈海角七號〉而不是「海角七番地」,應可說是另一種正名行為吧。之後,他趕回面對南海的墾丁沙灘,緊緊地抱住日本友子說:「留下來,或者我跟你走。」這時,台日之間的主客關係徹底交替。勇士阿嘉跑上舞台,率領大家共同目睹象徵日本的太陽沒入台灣海峽。接著,恆春當地的多族群老小樂隊開始演出他原創的兩首歌曲,實在好看、好聽極了。活潑的搖滾歌曲〈無樂不作〉挺不錯,抒情的〈海角七號〉則更棒了:「當陽光再次回到那飄著雨的國境之南,你會不會把你曾帶走的愛,在告別前微笑全歸還?」顯而易見,陽光已經回到了國境之南,愛也全歸還了,並不由懦弱的殖民者,而由勇敢的台灣的年輕一代。(我還能不哭嗎?)

《海角七號》十分感傷地描繪出台日交流的樣貌,因而被不少人視為「親日電影」,但新井卻指出,這部電影的主題應該是殖民主義的克服。電影最後,在演唱會會場,搖滾樂團成員和觀眾一齊合唱,新井認為這象徵著台灣社會中的多元族群與不同世代的和解與團結。

不用說,大家一齊合唱的這種表面行為,不可能克服不同族群和世代之間的距離與矛盾。不僅如此,這類論述恐怕遮蔽了現實台灣社會中的各種對立與矛盾。新井表示,從前外省人和國民黨支配台灣,但如今台灣人實現了多元民主社會。然而,她卻未提及現實中的台灣社會存有的許多問題,如原住民、外籍勞工、大陸配偶、新台灣之子等民眾始終被邊緣化,他們的政治經濟權益也往往受到剝奪。即便電影描繪出了各種民眾一齊合唱的模樣,但在台灣的多元族群社會中,仍然存在著「強者/弱者」、「主流/非主流」的不平等關係。

而且,雖然台灣經常被北京政府施壓,但台灣資本家卻往往在大陸剝削貧窮的農民工,新井如何評價這種「加害」呢?新井毫不提及這些現實台灣社會的黑暗面。再進一步說,新井勾勒出「外省人=精英/本省人=屬下」這種關係圖,並表示支持後者,但即使在戒嚴時代,這麼單純的二元對立都未必符合現實,更何況是現在。若由性別學的角度而言,「男性=主體性」此種想法也有問題。

總而言之,新井過度美化閩南人所主導的台灣國族主義。二戰後,日本知識分子為了向侵略戰爭和殖民主義贖罪,往往過度美化亞洲各國的國族主義,失去客觀的批判態度,新井似乎也有同樣的傾向。

然而,雖然新井的論述含有不少問題,但我仍然認為她面對「台灣」的姿態具有一定的歷史意義,原因就在於語言。我認為,新井對《海角七號》這麼著迷的理由之一,很可能在於具有日本國籍且以日語為母語的她,卻面向台灣讀者以中文寫作的這項實踐經驗。

電影中,日本教師寄給台灣女學生的信都是用日語寫的,連收件地址也是寫日式地名,這顯然是殖民時期日語教育政策的結果。反之,現代台灣的阿嘉始終理所當然地用中文與日方女友溝通,還把「海角七番地」改為現代台灣的「海角七號」,並將之當成自己的作品名。在此,不僅台日間男女性別形象的殖民結構被顛倒,台方一向努力用日語說話,日方則理所當然地應對,這種單方面的關係也被逆轉。對此,新井稱之為「另一種正名行為」,而我推測她似乎把這種顛倒逆轉,投射到自己的中文創作活動上。

在現代東亞歷史上,由於日本的軍事及經濟優勢,日語占有霸權地位,大量產生出如《海角七號》中的日本教師及其台灣學生那樣的人際關係。許多日本作家光憑日語溝通就能描述台灣,便是靠著日語的霸權性和這種人際關係的條件。另一方面,像新井這樣使用台灣的語言創作的作家很罕見,這種不平等關係顯然代表著迄今仍留存的殖民主義。

新井筆下的台灣形象和中文創作,具有試圖顛倒這種殖民結構的面向,由此可說具有「逆.少數文學」的成分。雖然我們必須批判新井太過美化現代台灣國族主義這一面,但也應該從上述角度來評價其文學活動的歷史意義。

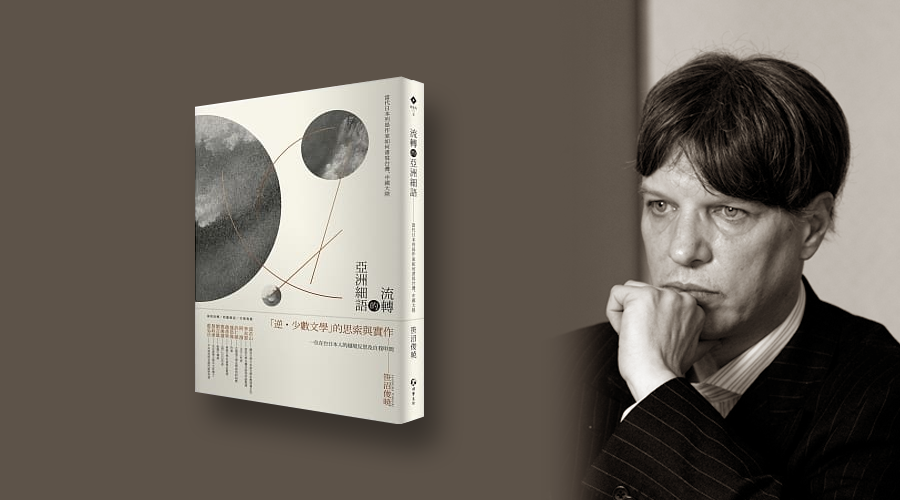

(本文為 《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》部分書摘)

書籍資訊

書名:《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》

作者:笹沼俊暁

出版:游擊文化

日期:2020

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案