台北市民覺得龍山寺外有很多身軀不全的乞丐、蓬頭垢面的街友,導致周邊房地產掉價,於是他們選出議員在冬天對著露宿街頭的人噴冷水,驅趕他們離開作為政績。我們並不是世界上唯一這麼做的地方,美國也曾經有「醜陋者禁止破壞市容」的法令,而且特別標明哪些是醜陋的人:肢體殘障(譬如從戰爭回來的傷殘軍人)、顏面受損、衣衫襤褸等等。芝加哥的相關法令直到1974年才廢除。

1881年,芝加哥市議員詹姆斯‧皮維(James Peevey)推動一項新政策:清除城市裡所有的「街頭障礙物」。

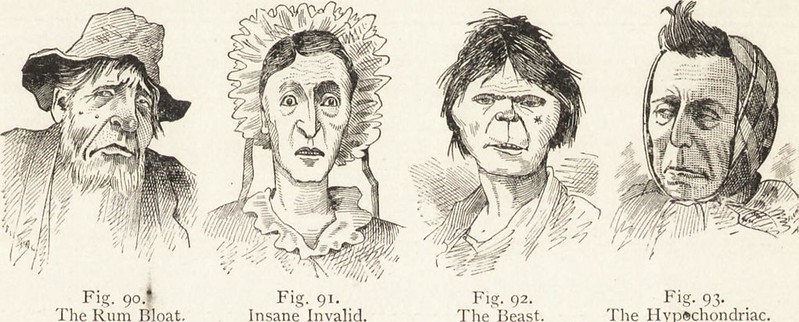

皮維所稱的「街頭障礙物」並不是指餐車、建築材料或路障,而是街頭的乞丐和居無定所的窮人。這位市議員反對那些在街頭靠殘疾行乞或尋求改變的人出現,所以他採取了行動。同年五月,皮維推動市議會通過新的法令:「禁止任何生病、肢體殘障、四肢不全或有身體畸形的人出現在『公共場合』,因為他們是不雅觀或令人作嘔的東西。」違反者會被罰款1美元至50美元(在1880年代這是一筆鉅款),或者被送進庫克郡的救濟院。

不過,皮維並不是毫無人性:他嘗試為斷腿斷臂的傷殘軍人爭取豁免權。但整體來說,他所推動的法令讓芝加哥的街道對失明、失聰或毀容者極度不友善。

事實上,芝加哥只是通過「醜陋法律」的幾座城市之一。這股趨勢始於1867年的舊金山,當時美國南北戰爭剛結束兩年,從1870年至1880年,越來越多的「醜陋法律」在美國西部與中西部城市通過。

當時,立法者將這項法令視為「改善社區問題」的方法。衛斯理大學教授葛列格‧肖(Greg Shaw)在著作《福利辯論》(The Welfare Debate)解釋說,郡縣設置的救濟院本應讓窮人遠離街頭與得到工作,但結果成本高昂加上貪腐猖獗而無法維持下去。

在1872年,庫克郡救濟院(與該郡的精神病院共用土地)的功能已經完全失常,必須徹底改革才能解決。但在20年之內,這個地方再次被貼上「道德淪喪與官商勾結的腐敗之地」標籤。因此,窮人更想到街頭謀生,這點絲毫不奇怪。

市民出於恐懼開始呼籲維持「街頭整潔」,他們擔心毀容的乞丐會嚇到婦女,也害怕底層與上層階級的緊張關係。他們覺得有幫助窮人的宗教義務,於是採取最慣用的解決方案:眼不見為淨。

這項法令最醜陋的部分,源自社會對窮人與殘疾人士潛在的不信任感。在19世紀,人們不斷爭論「誰值得被救助」。蕭伯納說,大多數人認為寡婦和孤兒應該得到國家和富人的援助,而身體健全的窮人被視為「不負責任的人,更不應該幫助他們」。

然而,殘疾人士卻被夾在「有價值」與「無價值」之間,新聞報導幾乎沒有給予社會信任他們的理由。在1880年的採訪中,救濟與援助協會的總負責人向《論壇報》提出一條建議:「事實上,這些街頭乞丐中十分之九不是騙子就是小偷,他們覬覦別人的房子,還會幫竊賊『指路』。除非申請者被認定值得救濟,否則所有人都不應該幫助他們。」

《論壇報》還在醜陋法律的全盛時期特別報導了盲人乞丐,指控這些人被帶到法庭後就突然看得見,聾子乞丐也突然聽得到。舉個例子,摘自1908年《論壇報》的報導講述一名又聾又瞎的乞丐在法官面前的行為:「他好像施展魔法,突然間聽力和視力都恢復了,並從口袋裡掏出80美元繳清罰款。」

還有這樣的故事:一個盲人風琴手被逮捕後,被發現身上帶著710美元,據說他還請「女性朋友」開車兜風或到咖啡館吃午餐;四肢健全的18歲女孩,因為假裝殘疾乞討而被判緩刑;1902年的《論壇報》報導說,芝加哥警察局甚至對「乞丐兄弟會」宣戰,因為他們用化學物質酸潑自己,讓自己看起來更可憐。

隨後爆發了第一次世界大戰,士兵們從戰場上返家,他們的身體因戰爭受損,四肢殘缺,思維混亂。社會對殘疾人士的態度也開始轉變,1918年第一次世界大戰結束後,全美沒有新的醜陋法律通過。相反地,政府開始制定協助退伍軍人管理身心健康的計畫。

這是一個緩慢的進步。之後的每一場戰爭(第二次世界大戰、韓戰、越戰)與人權團體的努力改變了大眾的看法,從前禁止殘疾人士從事的工作(例如飯店職員)也被取消。到了1950年代,芝加哥警方執行「醜陋法律」的情況有所減少;1960和1970年代,保護殘疾人士權利的法律紛紛起草;1990年,聯邦政府通過了《美國身心障礙者法案》(Americans with Disabilities Act)。

皮維於1881年推動的法令最終走入了歷史,芝加哥市議會於1974年投票廢除,廢除該法的共同發起人、市議員保羅‧維格達(Paul T. Wigoda)說:「這項法令殘酷且毫無人性,它是倒退回黑暗時代的惡法。」

原文出處:Chicago Tribune

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案