有一種眾所皆知的殺人,是奪走他人生命的殺人,另一種無人知曉的殺人,則是奪走他人存在的殺人。存在不能等同存有,存在是一種反身性的指認,我們與身俱來的存有總是等待與存在的相遇,存在是關於「我」的指認與操作,在本片裡,存在與存有的關係被撕裂開來,一個男人在事故後只剩下短期記憶,還有事故前的記憶,而他要為妻復仇。

「我才不會為了錢殺人。」

「那你會為了什麼殺人?愛嗎?」

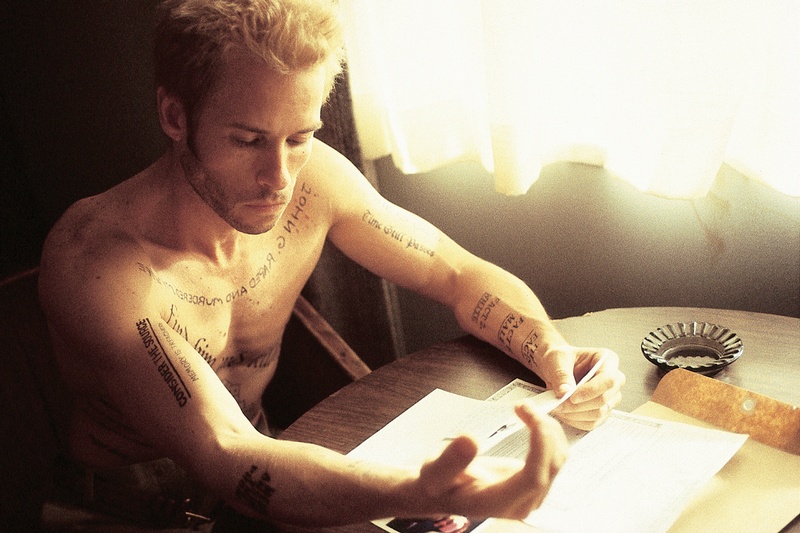

當記憶連續性被破壞後,「我」的假象也被撕扯開來,我們不再知道「我」是誰,只能如片中主角藍納藉由周遭存有推理出自己的存在,因為自身的「狀況」藍納只剩下短期記憶的能力,他必須借助身旁的事物來辨識出自己在哪,自己在幹嘛。他說記憶不可靠,證據才可信,因為他正是使用相片、筆記、刺青在每次記憶消散後,把自己組裝回來,透過這些存有來重塑自己的存在。

電影的結構看似複雜,其實相當簡單,就是不斷地切換在事前事後,不斷逼進核心事件,這個核心事件正是使得本片這一輪解謎過程開始的起點。而諾蘭兄弟並非只是有意要弄亂觀眾腦袋,來展示他們的高智商才這樣設計的,這是他們與其他喜歡寫「燒腦」劇情的三流編劇的最大差異。他們的敘事服務於他們的故事,服務他們的設定,服務他們的宗旨,服務他們的美學,比方說在本片裡之所以每段情節都被切成一小段,是為了對應藍納只能擁有短期記憶的窘境,而每一次的往前(敘事時間往後,物理時間往前)我們都對片中的人物有更深入的了解,比如藍納如何找妓女扮演妻子睡在自己旁邊,要她在某個時間進入廁所,並把妻子的遺物散落一地,他或許會遺忘自己有這樣做,但對妻子的思念使他在無意識中早養成習慣。而亦敵亦友的泰迪是如何欺騙藍納,又如娜塔莉如何玩弄藍納又同情藍納,當一切謊言漸漸退散,我們逐漸接近真實,我們逐漸了解泰迪多次重覆的話語是甚麼意思:

「那是以前的你,不是現在的你。」

到了電影結尾,一切被揭露,原來關於那位跟他有一樣症狀的會計師意外被他妻子設計,殺害他妻子的故事,其實是謊言,其實是虛構。那位會計師確實存在,但早已住進療養院,而且從未結婚,被設計殺死妻子的,其實是藍納自己,那些關於妻子梳髮還有妻子摸身體的影像,都是在暗示作為糖尿病的脫髮與水腫症狀。然而我們要到後面才會知道影像的意義,如同開場的倒轉影像要到片尾才知道其意義。

而那些虛構與謊言撐起了帶有妻子影像的殘存記憶,事實終將會被遺忘,相反地,謊言與虛構才能長久存在。因為謊言多說幾次雖然不會變成真理,卻會變成人類信以為真的行動基礎,一次次的重複自己的虛構,一次次的重複自己的謊言,這就是藍納選擇的人生,這就是藍納「現在」的人生,他穿著別人的西裝,開著別人的車,並為其來由製造了一套說法,而一切感受起來都是紮紮實實的。

「相信自己的判斷,你可以質疑任何事,不是每件事情都可以確定的。」

「不,有些事情,你可以確定。」

「例如?」

「我知道敲一敲會有什麼聲音。」

「我知道撿起來會有什麼感覺。」

「看到了吧,確信無比,這就是那些認同的記憶。」

「你知道嗎?我可以記得很多事。」

「我感覺得到世界……還有她。」

在電影三分之一左右,在藍納與娜塔莎的對話裡,他持續生產謊言與虛構的目的幾乎在此就呼之欲出。

其實光從電影開始,諾蘭就用在這部倒敘電影裡少見的「倒轉」(本片時序是由現在逐漸逼進過去,但無論如何片段放映時都總是順敘的,而少見開頭如血流回去,子彈回到膛內這種「倒轉」)告訴了我們這一切的目的是什麼,清晰的影像在拿著照片的手甩動之下變成空白,這預告了本片的主題「遺忘」。因為他就是要一次次自己解謎,只有一次次的解謎,妻子的影像才能一次次被召喚回來,他不只是症狀上的遺忘,更是藉由選擇造成遺忘,這是他選擇的存在方式,一個活在迷宮的人。

他把自己丟入自己設計的迷宮,在每次到達迷宮終點時,再次重置迷宮,使得一切歸零。

理性為非理性服務,這個非理性在片中有一個美麗的名字,愛,這個愛讓他以自身的生命營運這個他自己打造的迷宮。然後一次次的到訪,他甚至不惜去扭曲證據,燒掉不需要的照片,利用剩下的照片與後來的刺青誤導自己。他知道自己的頭腦機制,他知道自己下次會將這一切都信以為真,所以他要讓一切弄假成真,以致於他成為了自己的造物主,他利用了自己的理性,他知道自己不是殺手,所以對於要殺的人,他必須讓自己把他們當作是殺妻仇人。

他太了解自己,以致他給自己設計的迷宮總是能夠有效達成他的目的。

如同泰迪告訴他的,當初他給他的關於他妻子死亡的調查報告,所有資料都是齊全的,抽掉調查資料的是他,而在殺掉當初強暴妻子的兇手後,不選擇寫下證據證明仇恨已報,反而提醒自己作為兇手的「約翰G」還活著,還必須追逐的也是他。

但約翰G不存在,那麼又要從何追逐起呢?

他必須追逐著約翰G,即便殺死妻子的其實是自己。換句話說,他追尋著關於自己的謎,但無論他是誰(比如他是個保險調查員這個謊言)或者他做了什麼(殺了許多人)都不是他追逐的終點,他成了為追逐而追逐的人。

這就是為什麼諾蘭兄弟的燒腦電影能夠長久存在於我們腦海裡,而非如那些市面上一大堆曲折詭奇的燒腦電影在知道劇情後就被棄如敝屣。因為在諾蘭兄弟的作品裡,角色身處的世界或處境無論再怎麼怪異,觀眾都能夠體會他們的情感。在本片裡頭,藍納所在的這種自欺欺人的狀態是因為他試圖利用自己的症狀,維持自己形塑的世界,維持自己存在的意義,從而得以存活下去,從而得以想起他的妻子。

「我要相信世界不是我想像出來的。」

「我要相信我所做的事仍然有意義。」

「即使我不記得我做了什麼。」

為了一次次的記得,所以他選擇一次次的遺忘,所有的迂迴與破碎都不只是一種趣味,而是他精神狀態的體現,當我們在觀看這部電影時,也與他的的精神逐漸同步。我們不斷像無助的藍納試圖抓住全貌,試圖抓住任何一個我們遺漏的碎片,以致於這部電影值得多次觀看。因為舊的事物無情遠去,但新的事物卻接踵而來,甚至有些不重要的細節要到後面才變得重要,而我們因不認為其重要而錯過了它。

然而我們為什麼會害怕錯過呢?如果一切都不重要那錯過又如何?

因為我們想知道究竟是什麼讓藍納如此執著,我們想知道他的執著到了什麼樣的地步。藍納是一種人類的縮影,總是知道的不夠多,卻又總是不肯投降,同時背負著罪匍匐前行,即便我們後來知道他是一切的始作俑者,卻不會因此覺得這個主角猥瑣或令人厭惡。當我們知道這一切都是為了他的妻子,或者說,為了他對妻子的愛而發生,我們便對這連續殺人犯有了同情。

我們逐漸接近愛的本質,愛是存在的必要條件,沒有了愛,一切都只是毫無意義的存有,無所謂真實與謊言,無所謂實在與虛構。因為有了愛,我們有了該往哪去的動力,才會有該往哪去的問題,我們不是為了追求答案才提問,而是作為行動的提問本身就是一種生命的姿態,給了生命一種繼續延續的藉口,哪怕生命並沒有什麼天成的意義,但在行動的過程,我們便獲得了繼續行動的意義。愛是難以解釋的一種執著,在那裡,理性必須屈膝跪拜,而不是反過來讓理性去審判愛,因為能讓我們奮勇求生的,永遠不是理性而是愛,以及愛的變質品,恨。

愛是最美的謊言,生命沒有了美就毫無價值。在希臘神話裡,酒神戴歐尼修斯曾支離破碎,卻又在這種支離破碎的災厄之後新生為生命之神,他殘忍又瘋狂,然而這些殘忍與瘋狂都不過是反映生命虛無卻無所不在,無所不變的本質,這些本質被文化與文明給壓抑在深處。當片尾藍納閉上眼後,再次睜開雙眼時,在故事的最後,他已煥然一新,一切正要開始,卻已經全盤註定,在他的身上,我們看見了以愛之名,偶然的生命化成了必然的宿命,而天賜的疾病化成了美好的藝術。

電影資訊

《記憶拼圖》(Memento)-Christopher Nolan,2020

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案