文|Jerry Toner

譯|筆鹿工作室

暴力犯罪的類型

暴力犯罪具有各種形式。在人類社會中,謀殺普遍受到譴責,羅馬也一樣。羅馬法律確實已理解預謀殺人和意外殺人之間的區別。如果有人用劍砍另一個人,這樣做的意圖毫無疑問是為了殺人。但如果是在一場爭鬥中,一名男子用浴池中的銅壺打了另一名男子,即使武器是由金屬製成,也不會構成謀殺,施加的懲罰會比較小(Digest 48.8.1.3)。我們還會看見,在某些情況下,殺死竊賊可能不致受罰,與我們今日常在報章媒體中讀到的家暴或闖空門竊案並無不同(受害者正當防衛而殺死竊賊)。

令人驚訝的是,羅馬帝國中許多暴力犯罪是發生在地方社區那種面對面的環境下。西元四七年,一份來自埃及的訴狀,描述一個牧人和他僱用工人之間的爭執,工人聲稱被欠薪。他說,老闆先說話侮辱他和妻子,然後不顧妻子懷孕,不停打她,導致孩子流產。後來妻子無法下床,並有失去生命的危險(P.Mich. 228)。此文獻讓我們非常清楚認識了羅馬人居住的競爭世界,那裡沒有和睦相處的鄰居關係。相反地我們發現,在羅馬社會中,每個人都固執地抓緊著自己僅有的一切,同時也願努力做任何事來改善命運。但值得注意的是,這個世界的經濟成長並不迅速,絕大多數居民的生活水準可能只夠維持生計。由於資源不足,很容易遭受經濟衝擊。因此,這種社會背景孕育了一種競爭激烈的景象—由於缺乏資源,會將鄰居視為競爭對手,而非可以分享的朋友,這並不足為奇。

在另一份訴狀中我們還得知,有人對官員赫拉克利德斯(Aurelius Heracleides)的財產進行了某種復仇的暴力攻擊。有一次他出差,有隻驢子跑掉了,因此鄉親組織了一個搜索隊,但他們找到驢子時,驢子已被綁起來殺死了,推測是附近對這位官員懷有怨恨的人所殺(SB 6.9203)。另一個例子,有個女人向百夫長報告,她的丈夫涅梅西翁(Nemesion)是一名稅務官員,他於西元二○七年三月二日下午離開位於費拉德菲亞(在現在的埃及法尤姆)的家,自此失蹤,幾次搜索都沒有結果(P.Gen. 17)。他的命運仍是個謎,但暴力結局似乎最有可能。

這種一連串的肆意破壞性暴力,貫穿於埃及的史料中。一名男子報告,他在新托勒密村(New Ptolemis)附近的曬穀場,被不明人士放火(BGU 2.561)。另一個叫做佩特瑞斯(Petsiris)的人,抱怨他被帕吐紐恩(Patunion)打一頓後,才發現是因為自己騎著騾子走過人家剛種好的菜田(P. Mich. 5.229)。許多爭執都聚焦在土地權利上,這種鄰居間的衝突會永久破壞關係。有條法律提到,有人會在夜晚偷砍果樹,這往往是鄰居出於嫉妒或憤怒,對當地對手所進行的惡意攻擊。兩相對峙下,很快就會出現暴力。西元二一八年,阿芬奇斯(Aphynchis)控訴糕餅師傅阿奇留斯(Achilleus)打傷了他的女奴,嘴唇都破了。他前去理論,「和他討論所做的可恨醜事」,倆人很快就開始互毆。阿芬奇斯聲稱:「然後他也打我,不僅暴力相向,也咒罵我,甚至還丟石頭打中我的頭」(P. OXY. 33.2672.11-18)。從這些訴狀顯見的是,人們發明了不少相互攻擊的方式:劍、棍棒、家具、拳頭以及文字。

我們可清楚看見,在許多訴狀中,還明顯體現出一種強烈的不公平感,以及對罪犯不文明和不被接受行為的憤概。原告經常會詳細說明自己所受的創傷,並要求懲罰違法者。訴狀中經常可見兩個字,分別是希臘文代表武力或暴力的「bia」,以及代表自大傲慢的「hubris」。另外還有一個常見的形容詞,描述被告的行為「像強盜」。受害者覺得自己所受待遇遠低於同樣地位應該有的程度,違法者亦無視於文明團體生活的不成文規則。然而,抱怨與投訴的高頻率表明,以暴力和傲慢的態度行事也是生活在埃及小城不可避免的一部分。暴力的發生,通常是在彼此認識的人有所爭端時,但也有時是隨機發生。如果一個人遭劫,且因為設法反抗而被打,這是否因為他知道,如果放任財產被奪取,從此就再也無法奪回?因此這是否反映了你必須努力保衛自己所擁有的東西?或者這些原告是為了給法官留下深刻印象,因此加油添醋強調案件的嚴重程度?三者皆有可能。但這在在顯示出地方團體地位的重要性:即使是輕微的傷害,都被視作非常嚴重。在這個世界中,人人都在爭奪地位。

羅馬城也為我們提供了街頭生活的暴力面證據,分量可謂與埃及相當。哲學家塞內卡(Seneca)警告,下流階級更有可能「使用武力、爭吵,一言不合便打架,肆意發洩憤怒」(《論仁政》On Clemency 1.7.4)。同樣地,歷史學家阿米阿努斯(Ammianus)描述了四世紀時,羅馬人在公共場所暴力爭執的情景,其中有些與賭博有關,特別是在酒吧裡(Histories 28.4.28-31)。例如龐貝城薩菲烏斯(Salvius)的酒吧有這樣的畫面:打架的賭徒被老闆趕出酒吧。狹小、品質不良的城市生活條件,很可能加劇人們的暴力傾向。有時候發生打鬥是因為人們覺得必須護衛個人名譽,也就是說,他們覺得自己在地方上的地位和名譽受到攻擊。西塞羅認為,一般的羅馬人,榮譽感雖不如精英,但仍受其驅使(Divisions of Oratory 91-2):「沒有人如此粗鄙,以致於不受羞恥和侮辱所驅動。」事實上,每個人都非常關心他們在地方團體的名聲,努力保衛自己的榮譽。

地方團體之間的競爭和對抗,確實會變得險惡。塔西佗(Tacitus)寫出兩個例子。一個例子來自於西元五九年龐貝城舉行的角鬥士表演,他稱為「角鬥士表演的微不足道事件」(Annals 14.17)。附近紐塞利亞(Nuceria)市民和當地人從互相嘲弄開始,然後是辱罵、互扔石頭,最後演變成拔劍的流血事件。另一例位於現在的利比亞海岸,是關於伊爾城(Oea)和理普提斯城(Liptis)兩城之間的鬥爭,原本只是不同族群互相偷竊農作物和牛隻,後來衝突升級到爆發戰爭的地步。伊爾城比較小,他們找來加拉曼特人(Garamantes)—這是生活在帝國邊境的兇猛部落—結果造成理普提斯城的重大傷亡,只能躲避在城牆的保護之下(Histories 4.50)。這些都是極端的例子,像塔西佗這樣貴族階級的歷史學家,原本對一般人民沒有特別興趣,卻認為這件事值得記錄。然而我們知道,即使對鄰人展現忠誠度,也可能導致悲慘事件。

有一種暴力犯罪形式,屬於一些鄉村地區的地方性問題,就是土匪。為了抵禦土匪的攻擊,富人出門旅行都會帶著隨從。很明顯地,卑下的人無法負擔護衛,但他們可以想辦法跟隨這些富人一起出遠門。愛比克泰德(Epictetus)便建議,有安全意識的旅行人士,如果聽說路上有土匪,不要隻身出門冒險,要等待大人物出門,例如大使、總督或官員等,旅途就可以保平安(Discourses 4.1.91)。即使如此,重要人物仍會失蹤。小普林尼記錄了百夫長羅布斯圖斯(Robustus)如何消失無蹤,還補充說,同樣的事也發生在老同鄉克里斯普斯(Metilius Crispus)身上:「不知是被奴隸殺死,還是被土匪殺死,沒有人知道。」(Letters 6.25)。西塞羅在寫給朋友阿迪克斯(Atticus)的一封信中,抱怨沒有收到另一位朋友昆克圖斯(Lucius Quinctus)的信,因為他遇到搶劫受傷,倒在路邊(7.9.1)。

不讓敵人離開視線

遺產也可能是暴力罪行的原因。在一起案件中,有位婦女名叫塞亞,傳給兒子提提烏斯五磅金,兒子卻告發母親謀害父親致死。訴狀還沒送到法庭上,塞亞便去世,死後才還她清白。於是法院討論,塞亞的其他繼承人是否有義務要承擔她兒子錯誤指控所產生的費用(Diqest 34.4.31.2)。如一般所見,問題在於,這個例子是否只是反映一個假設的情況、一個例外的情況,還是反映了更常見的社會問題。這當然值得考慮制定另一條條款,規定藉由犯罪所獲得的任何財產都不應保存,例如「他可能就是造成親屬死亡的罪魁禍首」這種情形。

毒藥是一種常見的謀殺方式(如Digest 48.9.7)。《阿斯特蘭普斯克斯神諭集》(Oracles of Astrampsychus)中有個問題是:「我被下毒了嗎?」這本神諭集是由九十二個問題組成,煩惱的原告可以向神詢問這些問題,指示他們應採取何種行動。這份神諭廣受推崇,僅在埃及的垃圾堆中就發現了十份,羅馬帝國滅亡後,基督教版本的流傳更是廣泛。每個問題都有十個可能的答案,在有關毒藥的問題中,十個答案中有四個是肯定的。雖然這個比例並不表示實際中毒的可能性,但它確實顯示,人們在感覺不適時,容易疑神疑鬼,懷疑自己被謀殺。

這種懷疑具有特別值得注意的意義。狄奧講述了圖密善皇帝時代,有一個地下團體,他們的生意是在針頭上塗抹毒藥,然後刺殺目標,也就是付錢買兇。許多人在不知道原因的情況下死去。這不僅發生在羅馬,還遍及整座帝國。狄奧聲稱在康茂德(Commodus)統治期間曾發生類似的中毒事件(67.11; 73.14)。這實在令人好奇。但可注意到兩個事件都發生在瘟疫爆發、死亡率上升的期間,無須直接歸咎於有人策劃大規模謀殺事件。在圖密善時代的案例中,人們表示這種現象實際上發生於帝國各地,再度顯示原因應更為普遍,例如自然疾病,而非整個帝國都爆發惡意的毒殺事件。

也許這顯示,當發生一連串無法解釋的死亡事件,人們自然反應是歸咎於幫派,羅馬人對幫派犯罪的恐懼甚為顯著,就像今日我們對幫派也同樣害怕。是否真有那麼多幫派份子?其實很難說,因為證據薄弱,但他們不太可能必須對這些下毒的嫌疑負責。

暴力亦普遍存在家庭內部,無論是對奴隸、兒童還是女性。羅馬神學家奧古斯丁描述許多婦女臉上都留有挨打的傷疤。奧古斯丁的母親說,他們應該把婚姻誓言想成是「成為奴隸的手段」,並告誡女性「不要對她們的主人無禮」(Confessions 9.9),因為大眾普遍都接受丈夫的暴力行為。有個古老的故事說,主教伊格納久斯因喝酒而毆打妻子,這種作為竟得到讚賞(Valerius Maximus Memorable Deeds and Sayings 6.3.9)。從一些訴狀中還可嗅到男人恐嚇女人的味道。在西元三八一年的一篇訴狀中,一位名叫奧里利婭的女人投訴與一位「想要終結我性命」的男人發生激烈爭吵,男人「頤指氣使對著我的臉叫罵」。可以想像,他的臉簡直是貼在了女人臉上(P. Mich. 18.793.2-5)。

但女性也會扮演攻擊者的角色。有訟文說,一位廚師安格斯.戴蒙的妻子蒂蒂姆,如何在一天晚上來到原告家中,「她找到我,當時我和家人都站著,她便對我們高聲叫罵,有些話我都說不出口」。原告表示對攻擊者的看法:「她簡直是個無恥到極點的女人,滿口謊言」。爭執愈演愈烈,「她激動到精神失常,攻擊了我,她本性就脾氣暴躁,還打了我,咒罵了站在我身邊的幾個孫女」(SB 6.9421)。值得注意的是,我們只看見這個故事的一面,而且事件有誇大之嫌。受害者指出這場攻擊毫無理由,但想必背後是有故事的。同時有趣的是,它將攻擊者描繪成一個刻板印象的壞女人—瘋狂、暴力,滿口髒話。也許這是讓男法官起訴的方法?但無論如何,這些案例每一個都與現代暴力攻擊事件並無大不同。通常我們很難從兩個相互矛盾的版本間決定孰是孰非,但可確定羅馬帝國肯定是一個家庭暴力普遍存在,且大體而言被接受的世界。

另一方面,古代作家則特別關注性侵,但這種關注並非源於對婦女安全的關懷。相反地,是因為女兒要在父親的指導下成為家庭的一份子,對她的任何攻擊都代表對其父親品德和榮譽的攻擊,以及對整個家族的攻擊,甚至可以延伸到對社會團體的攻擊。正如一條法律明文指出,就算女方的父親願意原諒性侵犯對他所造成的傷害,性侵犯也應受到懲罰(Digest 48.6.5.2)。即便父親願對女兒所受的攻擊寬恕以待,這種罪行仍公認為是在挑釁社會秩序的結構,因此對父親品德所遭受的攻擊,社會必定會懲處。有一種人們公認可接受,且完全合法的性侵—主人對奴隸的性濫權。在阿提米多羅(Artemidorus)的解夢書中,夢見與奴隸女孩發生性關係,表示作夢者只是想要從資產中獲得樂趣。

關於暴力犯罪,人們會很想要用其他比較數據來闡述羅馬可能有過的經驗。但有個問題是,不同社會的犯罪率差異很大。例如,在現代的第三世界中,許多城市與古羅馬具有相同的特徵,但謀殺比例卻低於許多美國城市。另一點則是羅馬的特殊之處。是的,羅馬是個工業革命前的城市,但除了中國以外,它比其他所有工業革命前的城市都要大得多。中世紀時期,表面上看來與古代有相似之處:普遍貧窮、高度不平等、低度警衛維護治安。但中世紀的數據與古代相較,問題並沒有比較少。一位歷史社會學家認為,中世紀倫敦的年度謀殺率,每十萬人口約有五十人(現在不到兩人)。問題在於,目前尚不清楚倫敦從前的人口有多少。估計十四世紀的倫敦人口總數是三萬五千到十五萬不等,無法確定的原因是,我們不知道大多數建築物的人口密度。以最高人口估計值,會將謀殺率降低到十萬分之十,高於今日的倫敦,但低於許多美國城市。也許最大的單一差異是現代具有急診醫療照護的便利性。現代容易處置的傷口,在古代卻會死亡。將羅馬與其他社會比較,往往具有風險,再加上犯罪,問題要比一般更大。

如果我們想要獲得羅馬犯罪的統計圖,古代史料並無多大幫助。頂多只能強調一些特點:對人的暴力行為至少可能與財產相關的犯罪一樣普遍。這反映了財產所有權的程度低得多,也反映了這個社會在個人關係中對於「使用暴力」的接受程度較高。暴力不管在鄉村還是城市都一樣普遍,但形式不同。鄉村是結夥,城市是單獨行動。富人較少遭受暴力,因為他們可以付錢買保護。城市中貧民的居住環境很擁擠,為犯罪分子提供了大量機會。羅馬的人口是呈垂直而非水平分布,表示當時城市土地並沒有根據地位和財富分為不同區塊,中產住宅建築物與宏偉的城市別墅比鄰,沒有犯罪禁區。婦女受到的侵犯不僅來自外界,也來自家中。

虛構的罪行

在我們所持有的證據中,有一種很有趣—法律學校中富裕階級年輕人所用的法學教材。這些文本稱為演說(declamation),是高等教育的骨幹。學生受邀對虛構的法庭犯罪事件,以原告或被告的立場來發表演說。主題涉及各種恐怖暴力犯罪,包括謀殺、中毒、誅殺暴君、殺嬰、殺兒童、酷刑、性侵、虐待妻子和奴隸等。以下是弗拉克斯(Calpurnius Flaccus)演說中的一例,他是二世紀上半葉的雄辯家。有一個年輕男子約定要與一個女子結婚,卻遭到女子母親反對,表示除非她死,女兒不會嫁給他。然後女子死了,調查有中毒的情況,於是女子的父親嚴刑拷打、審問了家奴。後來有個女奴承認,與女兒訂婚的年輕男子,和女兒的母親發生了通姦事件。於是父親指控是妻子毒死了女兒(Declamation 40)。

這些演說經常把女性描繪得很負面,性侵受害者表現出一種殘忍的復仇慾望。令人震驚的是,婦女有多常成為性侵的受害者。有個案件是關於一個女子拒絕對她的痛苦表示意見,在治安官面前,她只是一直安靜地哭泣(16)。在審判期間,她受到辯護律師的交叉盤問,律師述說被告儀表高貴,表示他是一位優秀的年輕人,任何父母都希望能有這樣的兒子或女婿。事實證明,被告已向女子求婚,但不耐煩等待。律師說,他只是一個典型的情人,而且,「該怎麼說呢,是說他性侵了她,還是先入了洞房?」畢竟,她沒有提出任何正式的投訴。儘管她拒絕提供證據,但治安官卻將處死了性侵犯,造成女子發狂,最後自殺了。這雖是一個虛構案件,卻清楚顯示了羅馬男性不在乎性侵的態度。正如一位律師在另一個虛構的性侵案中所說:「妳真的受到什麼痛苦嗎,女孩?所以妳失去了童貞,這在妳這個年齡層很平常,說不定妳還急著想要趕快失去童貞呢!」(43)

就現代人聽來,這些盤問非常荒謬。從某種意義上說,羅馬人卻可能是贊同的。塔西佗卻不以為然,他認為這些演說過於荒謬,主題「脫離現實太遠」,每天在課堂上討論的東西很少能在法院中運用(Dialogue on Oratory 35)。為何如此?可能因為教材的主題是面對十幾歲的男孩。雄辯家也必須吸引學生,因此駭人聽聞的內容是鼓動演說的一種方式。並且毫無疑問,這些主題錯綜複雜的性質,確實能夠促進心懷抱負律師的法律技能。

或許我們更能看見的是,這些誇張的演說是用來訓練帝國的精英。這樣的演說過程,有助灌輸統治階級的社會價值觀,並顯示出人們對富裕男性的想像,他們所關注的重點與現代讀者大不相同—羅馬人不關心受害者的感受,不願嘗試尋找適當的證據,卻窮究受害者背後的家庭發生了什麼,並且相信他們有能力對他人的人格做出道德判斷。

(本文為《古羅馬惡行錄:從殘暴的君王到暴民與戰爭,駭人的古羅馬犯罪史》部分書摘)

書籍資訊

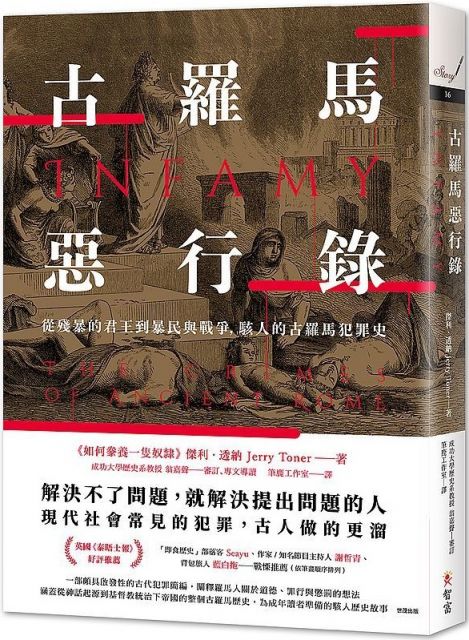

書名:《古羅馬惡行錄:從殘暴的君王到暴民與戰爭,駭人的古羅馬犯罪史》 Infamy: The Crimes of Ancient Rome

作者:Jerry Toner

譯者:筆鹿工作室

出版:智富

日期:2020

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案