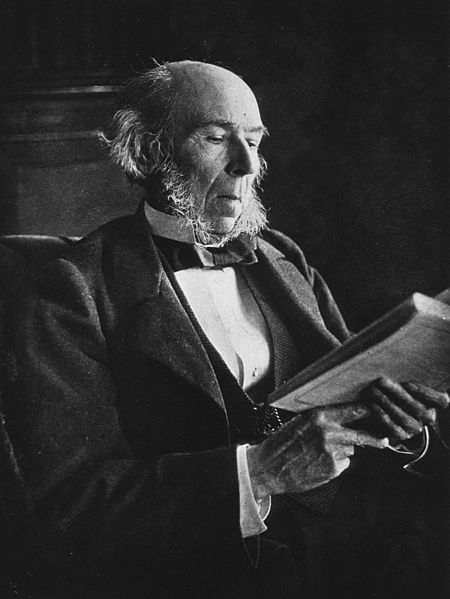

查爾斯‧達爾文(Charles Darwin)的演化論改變了人們思考世界的方式,然而,創造「適者生存」一詞的人其實不是達爾文,而是赫伯特‧史賓賽(Herbert Spencer)。

史賓賽於1820年出生,他在1851年發表第一篇關於演化論的著作,比達爾文的《物種起源》(On the Origin of Species)還早了八年,所以「適者生存」是達爾文引用的詞。史賓賽在1864年出版的《生物學原理》(Principles of Biology)解釋,他發現自己對經濟學的觀點與達爾文對自然界的觀點具有相似之處,他寫道:「適者生存,我在這裡嘗試用術語來表達達爾文的『自然選擇』,也就是在生存競爭下保留有利的物種。」

多倫多約克大學的科學史學家伯納德‧萊特曼(Bernard Lightman)表示:「在19世紀末的短短幾十年間,他變得舉世聞名。」

史賓賽跟同時代的作家一樣醉心於演化論,但達爾文只關注生物學方面,而史賓賽認為演化理論可以應用得更廣泛且深入整個社會。今天,當人們談到史賓賽時,通常是因為他啟發了一種名為「社會達爾文主義」的意識形態:簡單說就是,成功的人就應該成功,而失敗的人就應該失敗。

可想而知,現代的學者和公眾不可能認同這個說法。哲學家丹尼爾‧丹尼特(Daniel Dennett)將社會達爾文主義描述為「對達爾文思想的可惡誤用,用來為冷酷無情、令人髮指的政治理論辯護」;記者羅伯特‧萊特(Robert Wright)則表示社會達爾文主義「現在只能躺在思想史的垃圾桶裡」。如今,很少有人願意再去閱讀史賓賽晦澀難懂的著作,也很少有人教授他的思想。倫敦大學歷史學家葛列格里‧克萊斯(Gregory Claeys)寫道,在維多利亞時代所有偉大的思想家中,史賓賽無疑是「名聲跌到最谷底的人」。

然而,一些學者和歷史學家對史賓賽的理論提出異議。他們承認雖然史賓賽很多方面誤解了達爾文的理論,他試圖將整個哲學體系應用在該理論之上是註定失敗的方式,但他們認為史賓賽不應該與社會達爾文主義,以及由此衍生的有害思想掛鉤。他的理論可能有誤,但那些以「適者生存」為種族主義辯護的人才是真正把這個詞汙名化的人。

史賓賽出生於英格蘭中部的德比郡,大部分知識是自學成才。他曾做過鐵路工程師和記者,後來他的哲學著作在英國主流學術期刊上發表,並收錄進一系列的著作裡,使他聲名大噪。最後,他得以完全靠寫作養活自己。他在倫敦定居成為倫敦高級紳士俱樂部的常客,並結識當時許多知識份子。

從1860年開始,史賓賽將精力集中在《綜合哲學體系》(System of Synthetic Philosophy)上,這是一本涵蓋生物學、心理學、社會學、倫理學和形上學的多卷著作。其中有九卷在1862年至1893年間出版的。史賓賽跟達爾文一樣受演化論的解釋力震撼,但他比達爾文又更深入地研究該理論。

萊特曼說:「史賓賽接著問:演化論對於我們理解人類社會、政治、宗教和思想有什麼影響?演化是將『綜合哲學』結合在一起的黏著劑,它是一種全面的世界觀。」

在史賓賽的演化論觀點中,自然被看作一種「好」的力量,引導個人與社會的發展,競爭的力量允許強者繁盛,同時消滅弱者。在他的第一本著作、1851年的《社會靜力學》(Social Statics)中,他認為苦難雖然對個人有害,但對整個社會有益;這都是大自然的「計畫」,隨著時間推移促成改進。

史賓賽寫道:「無能的人貧窮,魯莽的人痛苦,遊手好閒的人饑餓,而那些被強者一肩擔起的弱者留下太多『泥沼與苦難』,這是一種宏大且富遠見的仁慈善行。」

雖然史賓賽的觀點大部分令人厭惡,卻吸引了有影響力的保守派和自由放任的資本主義者——其中包括鋼鐵大王安德魯‧卡內基(Andrew Carnegie)——當然也激怒了當時的社會主義者,萊特曼說:「史賓賽厭惡社會主義,因為他認為社會主義只會保護弱者。對他來說,這是干預自然發展的演化過程。」

北卡羅來納州威克森林大學的政治學家大衛‧溫斯坦(David Weinstein)表示,史賓賽設想一個更好、更道德的社會,並認為實現這個目標的最佳途徑是「放任市場」。溫斯坦指出,史賓賽主張這樣的觀點:「從定義上講,那些在鬥爭中倖存下來的人不僅最健康,而且道德方面也最好。所以他將『好』定義成『生存』。按這個定義來看,任何能倖存下來的東西都是好的。」

後來的思想家們(尤其是20世紀初的思想家)對史賓賽的邏輯大力抨擊,他們指責史賓賽犯下所謂的「自然主義謬誤」——即試圖從自然中汲取道德和倫理的錯誤。這個詞是英國哲學家喬治‧摩爾(G. E. Moore)在1903年的著作《倫理學原理》(Principia Ethica)提出,這本書對史賓賽的思想持高度懷疑的態度,溫斯坦說:「摩爾的抨擊確實讓史賓賽在哲學界名譽掃地。」

然而,最近一些學者試圖挽救史賓賽的聲譽。2014年,馬克‧法蘭西斯(Mark Francis)和邁克‧泰勒(Michael Taylor)合編的《赫伯特‧史賓賽:遺產》(Herbert Spencer: Legacies)探討了史賓賽深遠的影響與思想的多樣性。例如,雖然史賓賽的思想經常被拿來為帝國主義和殖民侵略辯護,但法蘭西斯指出,史賓賽本人致力於和平主義,包括公開反對英國參與波耳戰爭。雖然史賓賽認為戰爭或許是人類歷史中必要的組成部分,但他同時也相信進步的社會是一個和平的社會。在史賓賽看來,暴力是即將成為過去式的東西。

萊特在著作《道德動物》(The Moral Animal)表示,史賓賽「不像現在人們記憶中的那麼冷酷無情」,並指出史賓賽強調利他主義、同情心和和平主義。阿德萊德大學的潘蜜拉‧里昂(Pamela Lyon)更進一步認為史賓賽只是用「適者生存」來諷刺。他並沒有把大自然視為殘酷無情,而是把它看作仁慈善良;大自然是一個不斷進步的事物。

與此同時,萊斯特大學的高文‧道森(Gowan Dawson)認為,左派和右派的意識形態都支持史賓賽的觀點,特別是社會演化這方面。溫斯坦還指出,史賓賽的著作「受到社會主義者和自由主義者引用與盜用」,並斷言他的思想塑造出現代自由主義。社會學家強納森‧特納(Jonathan Turner)則寫道,史賓賽的許多思想一直延續至今天,只是「大多數人不知道這些想法源自史賓賽,並對他的思想避之唯恐不及」。以當時的社會標準來看,史賓賽也具有進步的性別觀念,他認為女性和男性一樣有智慧,主張女性應該享有充分的政治與法律權利。

史賓賽終生未婚,他的晚年似乎一直很孤獨。他花了將近20年時間撰寫與重寫兩卷自傳。他努力控制自己的公開形象,甚至要求對方把信件還給他,然後毀掉那些可能損害名聲的信件。

與此同時,英國政治越來越左傾,歷史學家露絲‧巴頓(Ruth Barton)說:「政治氛圍正在改變,他對任何形式的社會主義都難以接受,任何帶有政府管制味道的東西,他都將其與社會主義連結。」

科學和哲學也在不斷前進,萊特曼說:「早在1890年代,他就說過:『所有人都忘記了我;而我把一生都奉獻給了它。』所以他成為一個非常悲劇性的人物。」如今,史賓賽最後葬在倫敦的海格特公墓(Highgate Cemetery),而諷刺的是,他的墓地對面就躺著卡爾‧馬克思(Karl Marx)。

儘管史賓賽和他的思想在今天似乎很遙遠,但在那個時代,史賓賽確實是非常重要的人物,巴頓評論說:「他似乎什麼都懂,這讓他顯得出眾。他自信十足;他對宇宙有非常宏大的見解。最重要的是,他似乎是少數完全擁抱科學的哲學家。」

原文出處:Smithsonian

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案