柏格曼的《假面》,無論是在其生涯四十多部作品或是電影史中都是屬於晦澀難懂的,初次觀賞時令人痛苦難當,激起的漣漪卻又難以抹去。其對於影像符碼散的使用、揭發電影本身的後設視角及內容與形式的結合,造就了它在現代電影中的代表地位。柏格曼稱他透過這部片的製作發現了電影不為人知的的秘密,這樣的想法雖不免自我膨脹,但也令人難以駁斥,也許在所有的傳播媒介或藝術形式中,只有電影能如《假面》所呈現的那樣以反身性作為基調、讓形式與內容變得難以區分,讓電影變成不只是視與聽,更是灼人的、是能被觸碰的。

用電影揭露電影

在《理想國》第七卷開頭有一段描述大致如下:「有一些人從小就住在這洞穴裡,頭頸和腿腳都綁著,不能走動也不能轉頭,只能向前看著洞穴後壁。讓我們再想像在他們背後遠處高些的地方有東西燃燒著發出火光。在火光和這些被囚禁者之間,在洞外上面有一條路。沿著路邊已築有一帶矮牆。矮牆的作用像傀儡戲演員在自己和觀眾之間設的一道屏障,他們把木偶舉到屏障上頭去表演。」

眾所皆知在這段描述中,洞穴牆壁上的影像代表虛無的表象,這是由背後的火光與傀儡所變的戲法,掙脫枷鎖的囚徒最終要走向洞外看見陽光下的實體與光線的本質。本片初始,電影放映機的碳棒點燃,發出刺眼的光線。觀眾則像是被帶往洞穴之外的囚徒,被強迫轉身看向火光與在牆上形成虛假投影的膠卷,走向戶外,看見雪地中的樹林與鐵製圍籬。電影開頭的這一系列畫面都指向生命,昆蟲、勃起的陰莖、吸血鬼……血腥的影像則像是施加於囚徒軀體的痛苦,限制我們活動的枷鎖被卸除,掌心卻被釘於木條之上,負上更形沈重的十字架,囚徒所獲得的自由並不是毫無代價的,而是透過獻祭所交換的,思索何謂電影與思索何謂本質是同樣痛苦的,看見事物本身並不意謂思考的停止,更多的疑惑必將接踵而來。

據醫生所說,伊莉莎白在一場演出之間突然就不說話了,隔天她並沒有出現排演,她被家中僕人發現躺在床上,至今不語的情形持續了有三個多月。伊莉莎白不回應丈夫的來信、將兒子的照片撕成兩半,將自己從一切的社會關係中抽離。護士艾瑪是一個與於伊莉莎白全然對比的角色,她熱愛他的工作,甚至她的母親本身就是一位護士;她計畫將與卡爾・亨利克結婚、將會生下好幾個小孩,「一切都是決定好的,都是內在於我的」,她對著鏡頭如此介紹自己。艾瑪似乎是一個熱愛生命的人,至少看來她是這麼想的,也因此她難以理解伊莉莎白的病情。

在醫生建議伊莉莎白可以到她的度假小屋去靜養的那一場戲中,醫生向她說:

「……無望的惡夢,不是表面上的,而是本質上的,每個夢醒時分都在時刻警惕。兩者之間的戰爭,別人怎麼看你和你究竟是誰,一種暈眩的感覺,一種想最終被暴露的持久的渴望,希望被看透、被擊倒,甚至被淹沒。每個欺騙的諺語,每個虛假的表情,每次苦澀的微笑。自殺?那是不可思議的,但是你可以沈默和靜坐,至少你這樣就不用撒謊。你可以把自己封閉起來,把世界關在門外,這樣你無需扮演任何角色,做任何虛偽的手勢和表情,你是這麼想的。但現實是殘酷的,你的藏身之所也並非是密不透風的,到處都充斥著生活的騙局。你不得不做出反應,沒人在乎你是說實話還是撒謊,那是只在劇院裡才變得重要的事,或者甚至在那裡也不是重要的。我懂你為何沈默,為何不動彈,你的毫無生氣已成定局,我能理解,而且很欽佩,我想你應該要在這件事平息之後再扮演這個角色,直到人們不感興趣,你便可擺脫了,就像你擺脫其他角色一樣。」

這段獨白無非是柏格曼欲透過本片進行的批判(可能是針對自己,可能是針對電影本身)的引言。一個足夠誠實的演員必然曾經深究過在演出當下的微笑究竟是出於與角色本身的融合,或是表演畢竟是作為一種職業,因此必須在某一刻給出「正確的」,或至少符合劇本與觀眾期待的微笑。並沒有任何一個位置是如此「稱職」地作為一個純粹被觀看的「角色」,在演員身上能夠見到被放大了的表象與本質之間、誠實與謊言之間的矛盾。

醫生質疑伊莉莎白的病情,因為若自殺是對生命的反對,那麼不語以及不行動就是對表演的反對,那麼呈現電影的肉身就是對電影因試圖再現而無法擺脫的欺瞞性的反對。伊莉莎白若是陷入震驚的狀態或是精神的崩解,至少可能會做出對生命的傷害,而不是沈浸其中,然而她不會也不可能自殺,從她在病房看見釋廣德自焚的影像可以得知,她無法理解對於表象的全然毀滅。她選擇拒絕言談與行動,拒絕回應世界的刺激,就像是導演有意揭露影像的原理,而非躲在鏡頭背後默認光影與佈景製造出來的假象並企圖消弭攝影機的存在,而非躲在一種可能會是柏格曼所認為的虛偽態度中。

凝視鏡中/步入鏡中

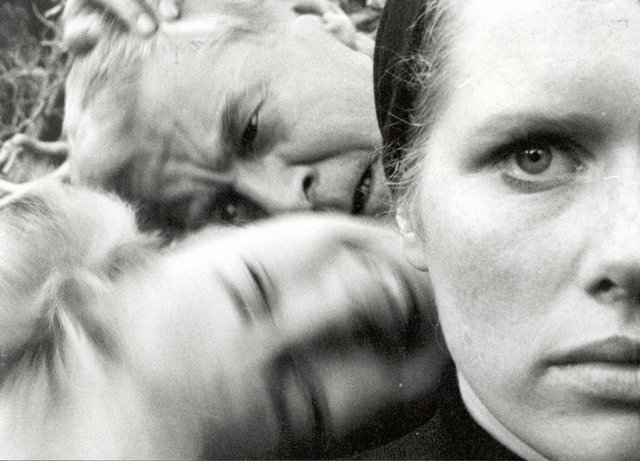

兩人到了海邊的小屋,伊莉莎白的病情漸漸有所好轉。艾瑪對她無微不至地照顧,直到這樣的照護關係主客易位。艾瑪持續和她說話,分享自己在所有事情上的感受,最後卻變成了某種心理治療。在艾瑪完全坦誠(她告解了自己在海灘的那段經歷)後的那個夢境般的晚上,兩人第一次出現在同一個景匡(鏡頭特寫於兩人的面部),伊莉莎白如幽靈遊蕩,進入艾瑪的房間,輕輕掀起她的瀏海,兩張美麗的臉龐出現在我們面前。均質的光投照於兩人,她們直望觀眾,卻像是看著鏡中的自己。

轉折點發生在數日的午後,艾瑪在伊莉莎白寄出的一封信中發現伊莉莎白在利用自己的坦誠,甚至將自己當成了某種有趣的研究對象。而後艾瑪出於想要測試(或是報復)伊莉莎白,佯作不經意地將玻璃碎片散落一地讓她踩上,艾瑪則在旁靜待這一切的發生。在兩人視線交會的這一刻,艾瑪的臉龐瞬間出現一道刮痕,放映機發出刺耳的喀喀聲,畫面從正中心開始溶解。

這或許可看作是意義的銷毀、(出於憤怒而導致的)印象的崩解,但也可看作是內容與形式融合的起點。在這一刻不僅呈現電影的軀體,更呈現膠片與肌膚共有的單薄的脆弱性,其打斷了電影獨有的時間性,更跳脫了蒙太奇理論的限制,讓劇情的時空與現實的時空被並置,重新提醒我們本片真正要關注的主題。此前的敘事線中,護士與患者間的界線在長時間的相處中逐漸模糊,並在打破第四面牆的那個畫面中兩人正式站在同一水平,在重置的這個時點之後,艾瑪臉龐溶解,溶接到伊莉莎白,暗示兩人的關係已經不是漸漸靠近與並置,而是合而為一(正如小男孩所看到的,並不是同一個女子的臉,而是兩張面孔的交互融合),兩人不再處於辯證式的我與他者,而是共享相同的皮相與精神,見到的是鏡中的自己。劇情結構上也具有類似的表現,在第二段有許多對應於第一段的情節:艾瑪讀到伊莉莎白寄出的那封信的時刻,如同伊莉莎白在演出間霎時不語的時刻;艾瑪試圖拿滾水澆到伊莉莎白身上時,伊莉莎白所表現的反應令人聯想到她看見和尚自焚時的反應。

兩人爭吵、追逐。「……妳到底是怎樣的人?或許妳在想,我會記住這張臉,用這種音調、用這種語氣……」艾瑪拽住伊莉莎白的臉:「我會給妳這些你永遠無法忘懷的記憶。」——伊莉莎白的面具被撕下,露出一副難以解讀的笑容(她在片中演出《Electra》時,在陷入沈默之前,也曾展露過相似的情緒)。夜晚,艾瑪潛入伊莉莎白的房間,細細觀察她的睡容,這是第二次兩人出現在同一個畫面。在第一次,她們看見彼此之中的自己(甚至就連觀眾也被欺騙了,幾乎像是看著一對完全相同的面孔),在第二次艾瑪看到的卻是一張充滿瑕疵的臉,她能夠輕易看出伊莉莎白與自己不同的地方(連觀眾也能輕易看出兩人的不同)。而後,艾瑪卻戴上了從伊莉莎白那被扯下的面具。屋外出現了一個盲人,他是伊莉莎白的丈夫,卻將艾瑪誤認為伊莉莎白。她順勢扮演起妻子的角色,和男子談論他們的孩子、共度一個夜晚——在此同時,伊莉莎白一直在他們身旁,佔據了一半的畫格。

在片尾的獨白,並非以一般交叉剪輯的方式來呈現對話,而是重複相同兩次完整的獨白,畫面先是放在伊莉莎白,再是放在艾瑪身上,最後兩人的面容合而為一(第三次兩人共同的特寫):「我不是你,我的感覺和你不一樣,我是艾瑪護士,我到這裡是來幫你的,我不是伊莉莎白,你才是。我想要...我喜歡…我沒有。」艾瑪在這重複的獨白中陳述了伊莉莎白懷孕的過程,陳述她的逃避甚至想要毀滅孩子的慾望,而在此前艾瑪對伊莉莎白的告解中,曾提到自己在海灘上與三個陌生男女性交的經驗,提到她後來是如何將當時所獲得的高潮延續到與丈夫的性愛中以及後來意外的懷孕與墮胎。

艾瑪與伊莉莎白是純然為他人而行動的人/純然被他人所觀看的人、言說的人/沈默的人、為墮胎而懊悔的人/為分娩而懊悔的人,他們是彼此鏡像中的缺陷,原為一體。走入鏡中以尋求完整的過程充滿著直覺與生命性的衝動,是痛苦的、嗜血的,片頭靜止不動的屍體突然睜開雙眼說明了這點,鋼釘穿透掌心的隱喻與伊莉莎白吸吮艾瑪血液的夢境說明了這點。電影是一門分裂的藝術,持續被沈默與行動的雙重拉力所折磨,必須首先將自我與世界的連結撕成兩半,再合而為一。《假面》帶領我們走了一遭創作者的焦慮心境,又或許說這是柏格曼的自我分析也不為過。終場,電影劇場的簾幕熄滅,碳棒的刺眼光芒消逝,餘溫被黑暗吞沒。

電影資訊

《假面》(Persona)-Ingmar Bergman,1966

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案