1834年,朱莉婭‧帕斯特羅娜(Julia Pastrana)出生在墨西哥西部山區,當地原住民部落經常把胎兒死產與畸形的原因歸咎於狗身怪獸(naualli),據說朱莉婭的母親第一次見到女兒時,她輕聲說著狗身怪獸的名字擔心女兒受到了詛咒。不久之後,她的母親離開(或被趕出)了部落。

兩年後,墨西哥牧民在尋找走失的牛時,發現了躲在山洞裡的朱莉婭與母親。他們把母女送到最近的城市,朱莉婭則被安置在孤兒院,並成為了當地的名人。聽聞朱莉婭異於常人的外貌與聰明的性格後,州長將她接到家裡當作消遣和女傭。她住在州長家直到20歲,並在此時決定重返出生的部落。然而,她從未完成這趟尋根之旅:美國馬戲團老闆瑞特(M. Rates)在途中遇見了她,並成功說服她登台演出。

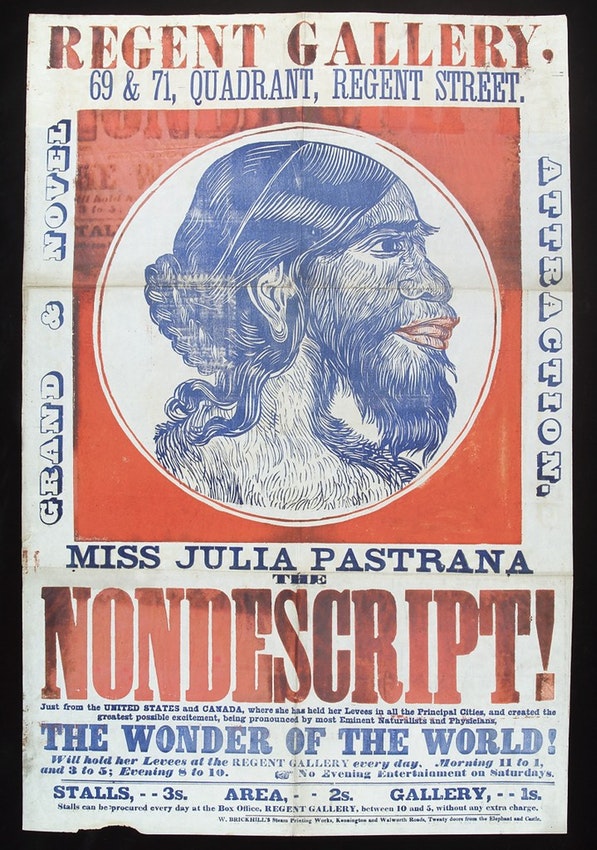

朱莉婭後來成為19世紀最著名的奇人之一,她被稱作「猿女」、「熊女」或「狒狒女人」。1854年12月,她首次在紐約百老匯登台演出,她身穿紅裙,唱著西班牙民歌,跳著蘇格蘭高地舞。人們蜂擁而來買票進場,但他們不是為了看唱歌跳舞,而是目瞪口呆地看著朱莉婭多毛的臉和身體,以及特殊的外貌。宣傳單上稱朱莉婭是「來自墨西哥荒野的熊女!」有些人認為她長得更像猿人。

簡‧邦德森(Jan Bondeson)在著作《醫學珍奇櫃》(A Cabinet of Medical Curiosities)一書記錄了當時的報紙報導:「這個大自然的玩笑(lusus natura)的眼神很聰慧,而它的下巴、尖牙和耳朵卻長得相當可怕……它全身幾乎覆蓋著茂盛的毛髮。它的嗓音很和諧,這個半人半獸生物被馴服得很好,而且會講西班牙語。」

值得一提的是,朱莉婭是「半人半獸」的說法並不是媒體誇大。當時紐約著名外科醫生瓦倫丁‧莫特(Valentine Mott)的兒子、內科醫生亞歷山大‧莫特(Alexander B. Mott)曾私下為她進行檢查,並宣稱朱莉婭是「半人半猩猩」的混血兒,而其他醫生也同意這個說法。

當時,猩猩是大多數美國人所知最大型也最懼怕的靈長類動物,象徵著野性、原始和危險的性慾。1841年,愛倫‧坡(Edgar Allan Poe)在小說《莫爾格街兇殺案》(The Murders in the Rue Morgue)描寫一隻怒氣沖沖的猩猩以剃刀割開漂亮女性的喉嚨,助長了社會對猩猩的懼怕與性慾的聯想。但這種聯想並不新鮮:200年前,荷蘭醫生雅各‧邦提烏斯(Jacob Bontius)寫道:「紅毛猩猩是淫亂的印度女性所生,她們與猿類和猴子雜交,擁有可憎的性慾。」

雖然宣傳單強調了朱莉婭的女性特質,但同時也強調她的獸性與種族差異性。她的宣傳單提到其出生部落是「惡毒且難以統治的印第安人,住在動物洞穴裡,與熊和猿有親密關係」。這份文案的暗示很清楚:朱莉婭既是人類被壓抑的動物本性象徵,也是與野獸雜交後的實際產物。

朱莉婭在美國東部和加拿大的巡演相當成功,後來她在英國遇見了新的經紀人:西奧多‧倫特(Theodore Lent)。他為演出準備了12頁的宣傳冊,裡面稱她為「狒狒女士」,並再度提到她父母與動物的親密接觸。他還向觀眾保證,朱莉婭的女性本質勝過了猿猴的血緣,將她描述為善交際、聰明和善良。

雖然朱莉婭的宣傳文案提到「科學家證明她是半人半獸混血」,但從一開始就有人確信她是「百分之百的人類」。解剖學家小撒母耳‧尼蘭德(Samuel Kneeland Jr.)對朱莉婭進行檢查後,表明她是「完整的女人,女性該有的功能都正常運作」。1857年,動物學家法蘭西斯‧巴克蘭(Francis Buckland)造訪她在倫敦的飯店,形容她有「可怕」的長相,但稱讚她「身材非常好,而且聲音甜美,對音樂和舞蹈很有品味,會說三種語言」。他補充說:「我相信她只是一個畸形的普通墨西哥印第安女性。」

當時最知名的英國科學家查理斯‧達爾文(Charles Darwin)並沒有到倫敦看她,但達爾文知道她的存在,並且研究了她的牙齒模型。在《動物和植物在家養下的變異》(The Variation of Animals and Plants under Domestication)裡,達爾文將朱莉婭比作無毛的狗,他的理論認為動物的皮膚疾病可能與多餘的牙齒有關。然而,朱莉婭跟正常人一樣沒有長出多餘的牙齒,單純只是牙齦很厚,在齒模上留下誤導的痕跡。然而,幾乎所有為她檢查的醫生都把問題丟給倫特,而朱莉婭始終保持沉默。

因為沉默和神秘感才有利可圖,朱莉婭的表演讓倫特致富,但競爭對手也開始對朱莉婭感興趣。倫特想盡辦法留住朱莉婭讓自己的生計、事業和投資變得長久,於是他決定向朱莉婭求婚。

我們並不知道朱莉婭對倫特的真實想法,儘管邦德森相信朱莉婭真的愛上他,並對他非常忠誠。當然,朱莉婭的整個世界都圍繞在她的經紀人身上:她不能在白天出門,以免在街上被人看見減低她的身價,她只能在夜晚戴著面紗到馬戲團。她的朋友很少,但她與維也納女演員兼歌手芙麗德莉可‧戈斯曼(Friederike Gossman)關係融洽,後者曾說朱莉婭總是被「悲傷迷霧」所籠罩。儘管如此,朱莉婭最終還是接受了倫特的求婚,她還曾告訴戈斯曼:「我的丈夫很愛我。」

除了戈斯曼,德國馬戲團老闆赫爾曼‧奧托(Hermann Otto)也是少數幾個將朱莉婭「當人看」的人。他在維也納拜訪了朱莉婭,並和她促膝長談,後來將自己的感受記錄在《旅行人》(Fahrend Volk)一書,他寫道:「全世界都認為她是一隻怪物、一個為錢演出的畸形、一個受過幾次藝術訓練的人,就像受過訓練的動物那樣。但對少數了解她的人來說,她是一個溫暖、有感情、體貼、有想法的人,她擁有敏感的心思。」

1859年冬天,這對夫妻來到莫斯科,人們成群結隊跑去看馬戲團演出。那年八月,朱莉婭發現自己懷孕了。這個孩子在1860年3月經歷難產後誕生,他異常的巨大,而且有著跟她一樣的遺傳特徵。據說朱莉婭抱著他哭泣。

嬰兒只活了35個小時便夭折,朱莉婭則因分娩被產鉗割傷感染,也只多活了幾天。官方死因為子宮腹膜炎,但當時流傳的浪漫說法是「她死於心碎」。倫特告訴群眾妻子在臨終時說:「我死得很快樂,因為我知道自己被愛著。」這很符合19世紀社會對華麗辭藻的偏愛,但它似乎過於完美,顯得不太真實。

倫特想透過婚姻與懷孕保障投資的計畫,也就這樣破滅了。在朱莉婭生產的醫院裡,倫特認識了莫斯科大學的索科洛夫(Sokolov)教授,索科洛夫是屍體防腐專家,他研發出一種結合木乃伊與標本製作的新型防腐技術,可以讓屍體看起來依然紅潤有生氣。他和倫特達成協議:索科洛夫買下朱莉婭及孩子的遺體,將它們防腐保存,並在大學的解剖研究所裡展示。

這個過程總共花了六個月時間,索科洛夫對防腐細節極為保密。當屍體被注入足夠的防腐化學物質後,索科洛夫讓母親和孩子都站了起來:母親的雙手放在臀部,雙腳分開,臉轉向側面,自信的站姿讓朱莉婭看起來像是鎮定自若的年輕女性,站在街角等朋友或公車的那樣。

但朱莉婭的遺體標本在解剖研究所的博物館裡只待了六個月,因為倫特聽說防腐成效極佳時,他隨即動用合約裡的一項反悔條款,將母子的標本取回。顯然,他意識到朱莉婭雖然死了,但還是可以像活著的時候那樣賺錢。

倫特於1862年在倫敦展出這對母子的遺體標本,人們只要花一先令就能進場參觀。雖然朱莉婭已經不能唱歌跳舞,而且票價比從前還便宜,但至少現在他可以展出更長的時間。科學家們再次加入了討論,巴克蘭前來拜訪描述說:「這張臉太不可思議,彷彿唯妙唯肖的蠟像。」《刺胳針》則稱讚防腐方法「非常成功」。這些標本就這樣繼續巡迴展覽,當來到維也納時赫爾曼‧奧托也來了,但他看見老朋友感嘆萬分,形容她「穿著紅色如絲綢般的妓女衣服,臉上擺出齜牙咧嘴的可怕模樣」。

今天,官方對朱莉婭的病症診斷為全身性多毛症和牙齦過度增生,前者導致她的臉和全身毛髮異常茂盛,後者導致她的嘴唇和牙齦變厚。

幾年後,倫特在卡羅維瓦利聽聞另一個女性瑪麗‧巴特爾(Marie Bartel),她的情況與亡妻很類似。倫特找到了瑪麗,並說服其父親讓她嫁給他,而且答應永遠不會讓瑪麗演出。然而,誓言總是短暫,瑪麗很快地出現在舞台上載歌載舞,飾演朱莉婭的「小妹」齊諾拉‧帕斯特羅娜(Zenora Pastrana),身後還放著朱莉婭與孩子的標本,以增添毛骨悚然的氛圍。

在歐洲和美國進行更多的巡迴演出後,齊諾拉和倫特最後在聖彼德堡退休。但倫特逐漸變得瘋癲,他曾幾乎一絲不掛地跑到涅瓦河橋上,發出不可思議的尖叫,還撕毀鈔票扔進水裡。瑪麗後來把倫特送進精神病院,不久他便過世了。瑪麗則搬回了德國,並賣掉朱莉婭和孩子的標本。標本持續在歐洲各地的市集、遊樂園、博物館和鬼屋裡展演了幾十年。

1921年,挪威當時最大的嘉年華經理人哈孔‧朗德(Haakon Lund)在柏林從一名美國人手中買下朱莉婭和孩子的標本,作為8000件收藏在珍奇櫃的一部分,珍奇櫃裡包括浸泡在玻璃瓶裡的身體部位、保存完好的頭顱、畸形的胎兒、暹羅的雙胞胎胚胎、雙頭小牛、釘在木板上的人類皮膚和各式各樣的古怪物品。朗德在一間蠟像館旁展覽珍奇櫃裡的物品,稱其為「衛生與解剖學展覽」,於1920年代在挪威各地巡迴展覽,宣傳標語上寫著「人性,認識你自己」。

隨著19世紀的發展,「畸形」展覽越來越不受到歡迎,朗德只好用「教育」的幌子繼續展覽。他找來身穿實驗室白袍的醫學系學生當導覽,周圍貼著醫學和科學知識的海報。然而,二戰期間納粹認為展覽內容淫穢,下令熔掉蠟像製成蠟燭,而朗德則設法規避這道命令。

戰後倖存的遺體標本在1950年代被放進倉庫。到1970年代,這些標本又被拿出來小規模展覽,但經常受到報紙的批評與譴責。1973年,瑞典明令禁止將人類遺體用於牟利,終結掉這類型的怪奇展覽,朗德將標本藏在奧斯陸的嘉年華倉庫裡。三年後,一群青少年私闖倉庫,將朱莉婭的手臂扯下來,因為他們以為只是人體模型。警方後來找到了標本下落,但朱莉婭的孩子已經無法修復,最終被扔進了垃圾桶。

1990年,挪威雜誌的記者在奧斯陸法醫研究所的地下室裡發現了朱莉婭的遺體標本,她的事情再度成為焦點。從那時起,朱莉婭遺體的命運成為挪威政府與媒體的討論事項。記者、學者和官員耗費大量時間討論應該將她埋葬,還是繼續保留讓科學家研究。最終,挪威政府決定將標本保留,並於1997年轉移到奧斯陸大學的醫學研究所。

2005年,墨西哥裔的紐約視覺藝術家蘿拉‧安德森‧巴巴塔(Laura Anderson Barbata)向奧斯陸大學請願,希望讓朱莉婭的遺體運回墨西哥安葬。雖然校方最初的答覆令人失望,但巴巴塔仍堅持不懈,她在奧斯陸的報紙刊登了朱莉婭的死亡通知,並為她安排天主教的彌撒儀式。2008年,巴巴塔被允許到挪威國家遺體研究評估委員會(National Committee for the Evaluation of Research on Human Remains)陳述觀點,朱莉婭家鄉錫那羅亞州的州長和墨西哥駐挪威大使也積極促成此事,最後委員會一致認同表示:「朱莉婭‧帕斯特羅娜確實不太可能希望自己的遺體被當成解剖標本收藏。」

2013年2月,朱莉婭的遺體被裝進白色棺材,上面覆蓋著白色玫瑰,安葬在出生地附近錫那羅亞德萊瓦小鎮的墓地。在經歷這麼多波折以後,朱莉婭的故事最終有了美好的結局。

原文出處:Public Domain Review

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案