文|印卡

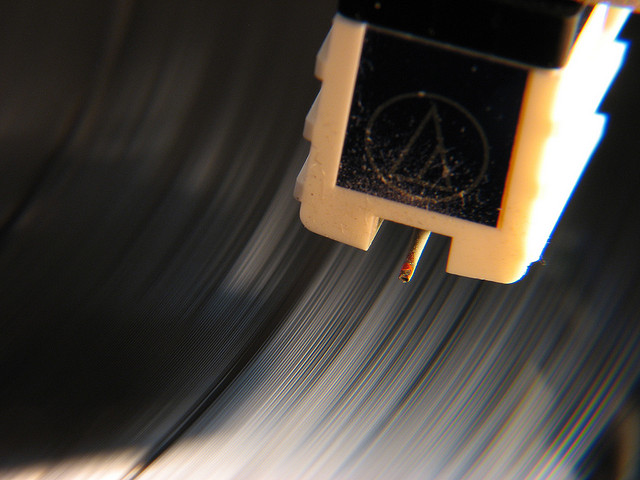

笛卡兒曾在〈論世界〉提過唯有觸覺最為真實。黑膠唱片又逐漸風行的當下,當歌聲被記錄在唱盤的細紋與粗紋間,唱臂默自觸摸,任由那些磨擦力帶起片紋振動,留聲機留住人類史中一種觸覺機器的典型形象。黑膠唱片保留、轉譯著聲音的特徵,藉由放大器擴張為肉耳可以接收的樂音。唱盤的紋路有個漂亮的名字──阿基米德螺線,就像是一隻蟲子繞著轉柱逃脫的軌跡,或者像是在日常規則下的命運,沿著一條直線軌道等速向外圈移動著。在更風行黑膠的50年代,可以想像臺灣有些收藏家依然播放30年代就寫就的〈白牡丹〉,播著根根的歌聲,在高音中拉長著每個詞的尾音。「單守花園一支春」,歌詞環繞許許多多世代的記憶,也包括了詩人湯祥明。陳歆怡曾在2006年的論文〈監獄或家?台灣痲瘋病患者的隔離生涯與自我重建〉中提到,1950年依然年少的湯祥明,16歲初抵樂生院的中秋夜就是唱著〈白牡丹〉。

湯祥明曾寫詩名為〈圓〉,詩中的象徵脫胎於英國玄學派詩人鄧恩(John Donne)的〈別離辭〉,以圓規比擬情愛。這首詩這麼寫著:

我以希望為圓心

竟畫出段段失望的短弧

像支支利鏃直刺我心

我瘋狂的嘶喊著

向這灰色的世紀

我試畫一個理想的圓

把他密密圍住

可惜的是與阿基米德螺線畢竟不同,圓終究必須是封閉的,湯祥明的愛情故事是臺灣時代悲劇的一種版本。如同達利畫作〈Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man〉描述第二次世界大戰後政治的換易,地球變成卵,有人從美洲中闖出,代表著美國在全球政治暴力結構的誕生。在這首詩中,圓暗示消極的封閉,好像說著──有時候我們的願望很小,然而世界太大了,人們並不輕易停步。有時以為是一個式子中可以忽略的尾數,卻沿著樂青的背、手臂、雙手拿著尺,提醒著我們,地面上有關裂縫的數字,像是緩慢移向夕陽的影子般不斷在增加。我們常習慣說蝴蝶的振翅可以造就一座颶風,這首詩不曾說出的是,列維納斯提醒的──暴力發生在任何主體自認為是獨立的行為動作中,彷彿這個世界存在的目的只為了「接收」主體所發號的指令。有時回看這些記憶也是殘酷地在提醒我們吧,為什麼輕易把自己的生活史化整為零。樂生院誕生在日治之後,如同達利慣用蛋來比擬生命,比起悲觀的完整,仍是失望的短弧。

被留聲機保留下來的,還有一種不同速度的語感。不單單如學者劃分的文學斷代,詩歌還常留有物質時代的特徵,不同的速度感在詩人的語言記憶中。50年代的詩歌經驗中,速度所決定的時間與空間,也在像唱片這類的記錄與留聲機保留著的實況。比如白荻〈妳似一輪明月走過我心的湖底〉:「妳似一輪明月走過我心的湖底/不知什麼時候/這樣孤寂的黑夜/我尋妳,跪著以雙手觸妳/以千盞螢燈的眼/以綿綿春風的呼換/而妳祇是無形體的光/在這穹形的天籟之下/沒有聲響而時時在回應/沒有明眸而時時在凝視/似一個夢境/無所不在,時所不在」,「以」所連綴的句子或許在詩人的表達是舒緩地前進。與湯祥明在1956年的一首作品有類似的節奏,只是情詩帶著明顯的悲觀。

我告訴你,晨曦會吸進雲霞,

夜晚,會吞沒夕陽的光輝。

但你說,人生的路途正長,

前程中,難道會少愛與美?

但等你歷盡了滄桑,

天空只有一片暗灰,

溪上一無繽紛的雲彩,

林間也亦無夕陽的光輝。

於是我看你疲倦地歸來,

額上留著汗,眼角掛著淚。

我問你,如許的日子何在?

燦爛的生命因何交瘁?

你說,人生的路途雖長,

但燦爛的際遇只有一回。

因為辜負了美麗的雲霞,

也無緣見到夕陽的光輝。

這首〈燦爛的記憶〉,在前些日子辭世的詩人湯祥明,或者就是許多樂生口中的湯伯伯眼中,仍是不能直視的夕陽。詩總讓人聯想太多,讓人想到如今捷運像違建般穿越了歷史樂生,使得那一帶土地隨時在地錨鬆動的危機底下。

然而笛卡兒所謂觸覺的真實,或許是相信那種在肉身接觸過後更顯具體的信任感。他說在我們所有的感覺中,觸覺是被視為最不具有欺騙性的感覺,也是最可靠的。因為過去病痛導致的皮膚知覺麻木,這樣的隱喻更適合用來指涉我們悲劇的當下。在如今的臺灣社會,也許有著另一種觸覺光譜的情感在發揮,充滿觸感的愛,如黎巴嫩詩人佳柏(Yehia Jaber)在〈我如何變成自殺炸彈〉的情詩中寫著:

我的愛

痛苦

不曾尋求特准,像是休克

像是天空的襯衫,鈕扣脫落

像是廊間的燈泡突然燒壞了

……

我是摻了憤怒進三硝基甲苯

火藥的基本

埋了一個地雷

在貝魯特的枕頭下面

我有馬廄滿是有著詭雷的雄駒

千萬隻戴著面具的飛鳥組成的軍團

扔著石頭

在你屋舍的窗

在你目光的窗

你,玻璃般的女人

回來吧,拯救人類

否則,我會變成自殺炸彈。

佳柏幽默地將情詩與政治詩混淆,講愛與自殺炸彈的棄絕連結,然而也指向著黎巴嫩政治的動盪。如今,雖然詩人湯祥明留給我們詩歌的春光是哀切,「盈下的顏色千萬種,哪一種不代表春天。/你為何在黯淡的林中期待,望著無情的枯枝失眠」。也許白牡丹的歌聲不一定是從留聲機傳出,但這首歌還是被許多人唱這著,歌詞最後總還是停在「白牡丹,等君挽/希望惜花頭一層/無嫌早,無嫌慢/甘願予君插花瓶/啊,甘願予君插花瓶」,停在一種希望的期待上。望著遠方的星辰,彷彿再次聽到詩人喊著:「我們沒有成功,也沒有失敗,但我們很偉大!」

圖片出處:

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案