文|Sasha Isaac

有些女性認為懷孕和分娩是愉悅、自然和充實的,有些女性則對子宮孕育和維繫孩子的生理需求感到恐懼,或是害怕分娩可能帶來的風險。有些人認為鮮血、汗水和眼淚是生育過程不可避免的一部分,有些則像基進女性主義者舒拉密斯‧費爾斯通(Shulamith Firestone)對此毫不客氣,稱生育過程是「野蠻」就像「拉出一顆大南瓜」。大部分的人則介於兩種觀點之間,認為生育是苦樂參半的過程。

無論我們對懷孕的「自然性」的立場為何,不可否認的是人工子宮技術的發展(又稱人工生殖)將從根本改變爭論焦點。首先,這項技術能提供治療益處:高風險懷孕的女性可以把胎兒轉移至人工子宮,使胎兒繼續發育並減輕母體負擔;同樣地,早產兒也能轉移到人工子宮,完成所需的發育過程。鮮血、汗水和眼淚似乎不必是生育過程的一部分。

第二,這項技術為女性帶來重要的社會效益。費爾斯通認為,人工子宮可以消除女性受壓迫的關鍵因素,即高度性別化的生育過程。儘管兩性之間存在無可辯駁的生理差異,但她認為這種差異導致了生育勞動的不公平分配,以及核心家庭理想將壓迫過程自然化。但是,假如胎兒能在人工子宮裡發育,女性就能解脫自由地追求興趣和夢想,不再被生育職責束縛。

費爾斯通的主張確實在當代女性主義中受到廣泛支持,但人工子宮引發的振奮情緒則掩蓋了另一個事實:這項技術解放壓迫的潛力其實相當有限。舉例來說,人工子宮只能在懷孕過程中確保生育勞動的公平分配,但在產後絕大部分女性仍被期望餵母乳、餵奶和養育孩子,並不能將傳統的母職觀念排除在對話之外。在這樣的背景下,人工子宮究竟能解決多少壓迫性的社會條件,還是一個問號。

這衍伸出一個更大的問題,那就是假定人工子宮技術必定支持女性主義的立場。人工子宮雖然能將女性從身體壓迫中解放出來(女性主義將其與生育過程連結),但它不一定能解決思想層面的問題──它並不會挑戰原有的父權價值觀和思想,正是這些價值觀和思想使女性主義者認定生育過程具有壓迫性。事實上,對人工子宮技術形而上的糾葛進行更仔細的觀察,就會發現它可能反過來傷害解放的努力。

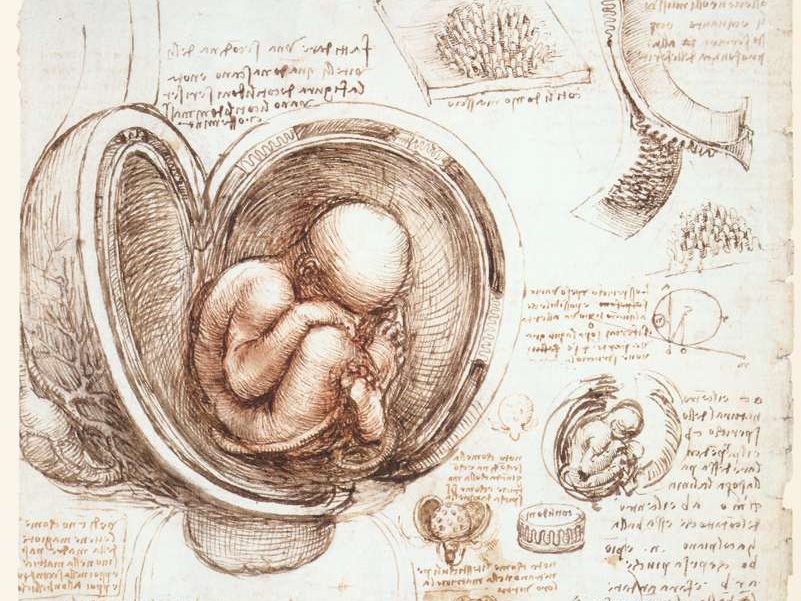

哲學家蘇基‧芬恩(Suki Finn)發表在《Aeon》的文章描述了當代西方文化對懷孕的理解,主要有兩種形上學的懷孕模型:第一個模型被稱為「整體模型」(parthood model),將胎兒描述為懷孕者的一部分,就像手臂、腿或腎臟那樣。第二種是「容器模型」(container model),將胎兒和懷孕者描述為兩個獨立的個體,以此產生現今主流的「胎兒容器模型」(foetal container model)。芬恩指出,人們將胎兒想像成在漆黑空間裡漂浮的太空人,而不是嵌在子宮內的存在,正是源於這個模型。

儘管容器模型的理解在日常生活裡相對無害,但它仍被不肖人士拿來利用:社會學家安瑞塔‧潘德(Amrita Pande)在2010年對印度禁止的商業代孕產業所進行的研究顯示,婦產科診所利用懷孕者與胎兒為獨立個體的觀點,發展出不人道的產前護理手段,例如視代孕者為可隨意棄置的工具。這表明,形上學的容器模型雖然在道德層面看似中立,但仍可能在父權文化的現實背景下被利用。

特定生育方式的合理性取決於我們以何種概念框架來理解。例如,用人工子宮取代部分或全部懷孕過程的構想反映出一種假設,即胎兒和懷孕者實際上是可分離的個體。雖然這不代表人工子宮技術必然包含胎兒容器模型,但當前爭論的某些說法很好地抓出這個觀點的精神:例如生殖生物學家羅傑‧戈斯登(Roger Gosden)在書裡把子宮稱之為「智慧的孵化器」。

女性主義學者伊麗娜‧阿里斯塔霍娃(Irina Aristarkhova)提出了另一種觀點,她認為人工子宮技術的合理性不再是「可行的概念」,或者至少比想像得還更複雜。整體來說,如果人們認為胎兒是懷孕者的一部分,那人工子宮實際可取代的範圍其實很有限。女性主義者所面臨的問題是,任何利用有問題的懷孕模型的技術,都可能不知不覺將問題常態化,或者將同樣的問題永遠延續下去。在這種背景下,貶低懷孕過程或削弱母胎關係對女性主義的立場有害而無益。

雖然不可否認人工子宮確實能讓更多人受益(女性也是其中一部分),但值得質疑的是,無論從理論或其他方面來說,人工子宮不一定能當作女性主義「爭取解放」的可行工具。人工子宮當然能減輕一些女性所面臨的生理限制;但是,如果不深究其根源的父權文化,這項技術在解放女性的潛力仍然有限。

原文出處:Aeon

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案