文|Sebastian Smee

譯|杜文田、林潔盈

年輕的盧西安・佛洛伊德(Lucian Freud)對他周遭的人極具影響力。他出自精神分析學派創始人──西格蒙德・佛洛伊德的家族關係,無疑增強了他的魅力,特別在當時是英國超現實主義(Surrealism)盛行的期間(超現實主義的興起直接源自於佛洛伊德的潛意識心理學說)。但是他給大多數人的印象卻一點也不社會化,較不知性,而是一種出自內在的感性。勞倫斯・高盈察覺到他整個人「充滿警戒心,具有一種像毒液命中要害的敏銳度」。藝術史家、後來成為畢卡索傳記作者的約翰・理查森(John Richardson),見到佛洛伊德因自己喜出風頭而引起注意後又感到厭惡,不禁莞爾。同時,約翰・羅素將他比作達秋(Tadzio)——托馬斯・曼(Thomas Mann)的中篇小說《魂斷威尼斯》主角痴迷的年輕對象,「他是一個優秀的少年,他的存在不僅是創造力的象徵,也是拒苦難於千里之外⋯⋯他是所有的期望。」

佛洛伊德在二十多歲時結過兩次婚。但在他一生中,前前後後當了將近十三個孩子的父親,而且有多到數不清的愛人,即便是最有意志力的傳記作家都要歷經一番努力才能做出完整的紀錄。不過,在他七十九歲時,佛洛伊德堅持自己只有愛過二、三回,他說:「我不是在談論習慣,也不是在說歇斯底里的狀態。我說的是為那人付出真實、完全、絕對的關注,而對方所有的一切皆令人感興趣、擔憂,或是喜悅。」

我們不禁要問,誰是那些他愛過的二、三回?這可難定論了。但是,對於第一位認真交往的女朋友,佛洛伊德曾說「我喜歡的第一個人是羅娜・威沙特(Lorna Wishart)。」一位富裕、勇於冒險、極有魅力,已有三個孩子的年輕媽媽。紐約藏家佩姬・古根漢(Peggy Guggenheim)描述她是「我所見過最美麗的女人」。羅娜比佛洛伊德大十一歲,但一提及她,佛洛伊德說大家都很喜歡她:「甚至連我母親也是。」

羅娜和出版商恩斯特・威沙特(Ernest Wishart)結婚時只有十六歲,跟他生了兩個孩子,其中一個是一九二八年出生的麥克・威沙特(Michael Wishart),後來成為藝術家。一九三〇年代後期至四〇年代,在她遇見佛洛伊德之前,曾外遇戀上詩人勞瑞・李(Laurie Lee)很長一段時間,和他生下第三個孩子雅斯敏。當李去參與西班牙內戰和共和黨並肩作戰期間,據說羅娜經常會寄給他一張擦了香奈兒5號香水的一英鎊紙幣。麥克對母親的印象是,記憶中的她經常「穿著要去跳舞的緊身亮片衣」來跟他說晚安。雅斯敏形容她「真的是毫無道德觀念,但每個人都會原諒她,因為她是如此地能傳遞給人能量和活力。」

一九四四年,佛洛伊德取代勞瑞・李在羅娜感情世界中的位置,他剛滿二十一歲,而羅娜三十出頭,這段戀情對這位年輕的藝術家有巨大的影響。羅娜不僅較為年長且經驗更豐富,她狂野、浪漫、不可預測的個性,對任何熱情的年輕人來說都是能啟發靈感的伴侶。雅斯敏後來寫道關於她的母親:「對任何具創造力的藝術家來說是一個夢想,因為她讓他們有動力前進,她是一個天生的繆斯,靈感的起源。」

一九四五年,佛洛伊德畫了羅娜兩次,一次搭配水仙花,一次搭配鬱金香。羅娜從倫敦皮卡迪利區一個動物標本製作商那裡買了斑馬頭的填充標本給佛洛伊德,從此成為他的一種護身符,他稱之為「最珍貴的財產」,並且畫進一幅作品中。佛洛伊德第一次的畫廊展覽上,羅娜立刻買下那幅畫。該作品呈現一種古怪、超現實主義的畫面,有一張破爛的沙發、一頂高帽子、一棵棕櫚樹,以及從牆上的洞突出來的斑馬頭(其黑色條紋變成了紅色)。

然而沒多久,羅娜發現佛洛伊德不時和一名年輕女演員有染,便立刻離他而去。儘管佛洛伊德竭力地想挽回,一次是威脅她——要是她不出來的話,就在她的房子外面對空開槍(後來他真的開槍);另一次是把一隻小白貓裝在一只牛皮紙袋裡送給她,但是他的努力都無濟於事。

一九四五年,佛洛伊德在經由較年長的畫家格拉罕・薩瑟蘭介紹下認識了法蘭西斯・培根(Francis Bacon)。那時候,佛洛伊德住在帕丁頓一處破爛到快要被拆掉的公寓裡。佛洛伊德在二〇〇六年時回憶:「我以前常南下去肯特郡拜訪薩瑟蘭,當時年輕,又非常遲鈍不懂禮貌,我問他:『你認為英國最好的畫家是誰?』想當然爾,他覺得就是自己,而且那時候他也開始受到認同。但薩瑟蘭說:『哦,有個人你應該從來沒聽說過,他是個最特立獨行的人,常到摩納哥的蒙地卡羅去賭博,偶爾來我這裡。每當他完成一張畫,通常都隨即銷毀。』等等之類的。這個人聽起來很有意思,於是我寫信給他,而後又前去拜訪,我就是這麼認識他的。」

薩瑟蘭的評價沒有錯。培根當時三十出頭,在那幾年間感到生命湧動不安。如他之後所坦承的,可能是受到自我懷疑的折磨。然而,從培根當時的畫作,已足以看出他和其他畫家的不同了。既陷入苦惱同時也令人感到不安,眼尖的觀者會在作品中看到幾乎像是爬行動物之類的東西在鼓動撥弄著生命,充滿威脅感。

事實上,根據佛洛伊德的傳記作家威廉・費弗(William Feaver)的說法,兩人的第一次碰面可能是經過安排的——在倫敦的維多利亞車站,他們要前往肯特去薩瑟蘭家共度週末。光想像他們在那趟火車旅行的樣子就覺得很有趣,兩個人個性都獨樹一格。佛洛伊德有著異於常人的警戒心,散發一種不欠任何人情的氛圍,難以捉摸的個性混合了害羞和戲劇性。培根則是頑皮又愛挖苦人,刻薄的心直口快更增添他具毀滅性的魅力。當時二戰尚未結束,薩瑟蘭這個人宛如兩面刃,既鼓勵他們又令他們生畏,他的存在像伊底帕斯命運般籠罩著他們。

兩個男人的外表都很出眾:培根有寬廣的下巴但很英俊;佛洛伊德的臉較窄且尖一點、鷹鉤鼻、細脣和蓬髮。而且許多人都同意他們兩人的眼睛都充滿令人難以置信的魅力。在這個階段,佛洛伊德已是許多年紀較大的同性戀詩人、作家和藝術家感興趣的對象,包括史班德和華生、他在德登東安格蘭繪畫學校的老師——賽德里克・莫里斯和亞瑟・雷安斯兩位畫家。這些男人和其他同圈子的人,是戰時和戰後初期,英國新興、非傳統藝術家的主要支持者。佛洛伊德和他們,以及跟他同世代的許多同性或雙性戀者,包括麥克・威沙特、約翰・密頓、賽西爾・畢頓(Cecil Beaton)和約翰・理查森這些人極為密切,維持著令人好奇且頗為和諧的關係。

由此推斷,或許當時空氣中充滿了性吸引力的興奮。但是溝通的過程怎麼樣?是防衛、猶豫,暗地裡較勁著?還是在旅行的背景下,那不過是形式較為單純的勾引,本質上是一場嬉戲?我們不知道這些問題的答案,兩人也都不在世了。這個問題本身是個錯誤,人們可能會想:不要問,還是問更多,或是再問一次。但是,也許那些詢問的人很快就會發現,實際上問了也是錯的。畢竟從許多角度來看,正是因為「沒辦法」得知或真正確知人物的個性、動機、感覺或社會地位,幾世紀以來傳統肖像畫所依據的全是這些特質,因此很快地,這些也成為兩位藝術家開始創作的前提動機。

然而事情就是這麼發生了,他們各自在對方身上發現了一些非常有吸引力的東西。三十年後,他們不再往來。但是現在,這兩個人開始幾乎天天都見面。

佛洛伊德和羅娜・威沙特分手兩年後,羅娜寬宏大量地將他介紹給侄女凱蒂・加曼(Kitty Garman)——雕塑家雅各布・愛普斯坦(Jacob Epstein)的女兒。凱蒂和阿姨一樣有雙大眼睛,但沒有阿姨的自信和活力,她很害羞,而這也是佛洛伊德喜歡她的一部分原因,他自己也有害羞、逃避的一面。兩人成為戀人,在一九四八年結婚,同年他們兩個孩子當中的第一個孩子安妮出生。他們住在倫敦的聖約翰伍德區,位在攝政公園的西邊,距離佛洛伊德以前在德拉梅雷街的住處約步行半小時的距離,那裡則改為他的工作室。

工作室和住家分開的安排,助長了佛洛伊德發展複雜的情慾關係。和凱蒂有婚姻關係的同時,他開始和畫家安妮・鄧恩(Anne Dunn)發生間歇但長期的婚外情。安妮是加拿大鋼鐵大亨詹姆斯・鄧恩爵士的女兒。一九五〇年她當了佛洛伊德肖像畫的模特兒,而那年她準備嫁給羅娜的兒子麥克・威沙特,慶祝婚禮的喜宴正在籌劃中。連續三個晚上的婚宴派對成為豪門傳奇,記者大衛・坦南特回憶那是「自戰爭以來第一個真正的派對」。威沙特身為新郎,當時沉迷於吸食鴉片。在他的回憶錄《高空跳水員》(High Diver)中,他回想當時在倫敦的南肯辛頓區舉行婚禮的房間「如洞穴一般寬大」、「過時的印花布、絲絨沙發和長沙發」、「簡單稀疏地布置」。他寫道:「有一種輝煌褪色的氛圍,在消逝的愛德華時代光輝中被遺棄之感。」

參加派對的約翰・理查森回顧當年現場,在文中形容為「一場波希米亞新族群出櫃派對。」他說賓客中有「國會議員和牛津大學萬靈學院(All Souls College)的研究員,也有同志男妓、初次進入社交場合的上流花痴、變裝者。」威沙特則誇耀地說:「我們給兩百個客人買了兩百瓶伯蘭爵香檳,沒多久我們就得派人再去買,因為不請自來的客人數量如雪球般愈滾愈大⋯⋯我租用了一百把黃金椅子和一架鋼琴,整整三天兩夜我們歌舞狂歡。」

對於佛洛伊德來說,這場婚禮變得極為殘忍地複雜,不僅因為新郎是羅娜的兒子,而且他現在和羅娜的侄女凱蒂結婚,還同時和新娘安妮・鄧恩外遇,再加上佛洛伊德和麥克・威沙特在青少年時曾在倫敦同住一室,並且戰後在巴黎曾有一段曖昧的關係。因此,考量到自己不僅跟新娘、新郎和新郎的母親都有過性關係,或許佛洛伊德選擇遠離慶祝活動,一點也不令人意外。據鄧恩說,佛洛伊德很嫉妒,不只是因為她而已。儘管如此,他有凱蒂當耳目,隨著派對的進行,凱蒂被其他客人看到她不時打電話向佛洛伊德報告狀況。

一九五〇年那場婚禮派對舉行的地方其實是培根的住處,又是一個不尋常的安排。他和較年長的同志愛人艾瑞克・霍爾(Eric Hall),以及一位自他童年以來擔任他保母的老婦人傑西・萊特富(Jessie Lightfoot)住在一起。該寓所位於南肯辛頓區克倫威爾街道上一棟建築的地面樓層,曾經住過畫家約翰・埃弗雷特・米萊(John Everett Millais)。培根將寓所後方曾為撞球室的大空間用來當工作室,同樣的空間早先也曾經是攝影師霍普(E. O. Hoppé)的工作室。霍普如橋接軌兩種風格,將生動夢幻的柔焦攝影帶向清晰銳利的現代主義。他是來自慕尼黑的移民,其作品卻為愛德華時代的倫敦留下了最佳的肖像寫真。他也從事劇院的舞台設計。各種工作室道具,包括壁掛吊飾、像雨傘一樣的黑色衣服、大型的高台,霍普全使用在攝影裡,出現在他為社會名流、美女們所拍攝的精緻又討好的肖像作品中,如今都遺留在這棟建築物裡,成為培根創作時風格迥異的肖像畫道具。

正是在這間工作室中,佛洛伊德第一次見到培根的作品,特別是他剛完成的一件作品,就稱為《繪畫》(Painting)。過了半個世紀,佛洛伊德仍然記得這件事,他提到:「打著雨傘的那張畫,簡直不可思議。」

那幅畫確實是培根當時最令人驚豔炫目的成就。在一個漆上粉紅色水泥的房間裡拉下幾道紫色的遮蔽簾,一個穿著一身黑的男人坐在一條懸掛的血肉軀殼前面、一把傘下的漆黑陰影裡。傘遮蔽了他臉上所有的部分,僅露出嘴和下巴,嘴是敞開的,露出下排平直的牙齒和被打成紅腫沾血的上脣。雖然顏料筆觸的處理是粗略的,但構圖裡卻有非常特殊的細節:黃色的花朵別在男人胸前的白領下方,腳下的東方風格地毯,則用一種帶著暈染、跳躍活潑的點狀筆觸處理;半圓形的欄杆圍劃出一個類似競技場的空間。(最後這點是培根所發明最為戲劇化的手法,在接下來幾十年間的作品裡屢次重複地使用。)

佛洛伊德對這幅畫難以忘懷。

培根和其他藝術家不一樣的部分原因是,他的想像力不僅受到從歐陸輸入、為眾人所期待且堅決的現代主義所影響,而且也反射出當時的攝影和電影為繪畫提供了一個嶄新的影像庫。自從他在柏林看了謝爾蓋・愛森斯坦(Sergei Eisenstein)的《波坦金戰艦》和弗里茨・朗(Fritz Lang)的《大都會》兩部電影,以及見到埃德沃德・邁布里奇(Eadweard Muybridge)所製作的人和動物在行進中的停格動畫照片,他對這些現代媒材當中的速度感和不連續性深感著迷,特別是電影片段和攝影影像中暗示著失落、擾亂分裂和死亡的方式。培根對於大部分沒有達到目標的嘗試,包括那些似乎有些笨拙、過度設計或設計不善的繪圖,皆予以銷毀。至少,他不流連於過去,專注向前。

相對於培根這種冒險、戲劇性的作法,或是對他自己的努力絲毫不留戀的態度,佛洛伊德怎能不著迷?後來佛洛伊德談到:「我立刻意識到,他的作品直接反射出他對生活的感覺;相反地,我的作品看起來很費力,那是因為我做任何事情都非常地費工耗力⋯⋯⋯⋯法蘭西斯則不一樣,他一把想法畫下來,隨即就銷毀,然後又迅速地把想法畫下來。我欽佩的是他的態度,他斷然無情地處理自己作品的方式。」

但是,培根對佛洛伊德的作品完全不感興趣(或者該說是佛洛伊德自認為的,當被問及他自己對培根作品的興趣是否受到這位年長男人相同的回應時,佛洛伊德回答說:「我以為他完全不感興趣,但我也不知道。」)。相反地,佛洛伊德很少真正受到他人的吸引和牽制,而培根卻是他生命中唯一的一位。

這個影響力是情色的,佛洛伊德很年輕,他肯定多情容易受誘惑。然而,即使他承認培根對他的影響,他現在發現為了做而陷入了掙扎不已的局面。他愈來愈意識到他們之間的區別,他們在性情、才華和感情上的差異,是最不可能跨越的。你可以從他的反應中聽到一種矛盾心理,那份謹慎又緊張的激動,在多年後依然記得地說:「培根談到要在單一的筆觸裡,去處理表現很多事物,我覺得很開心很興奮。」他接著說,「但我知道這跟我能做到的任何事情相距十萬八千里。」

還有另一個複雜的因素,那就是長期以來佛洛伊德非常倚賴培根的慷慨解囊。培根經常會抽出一捆鈔票說:「這個我有很多張,我想你可能會喜歡其中一些。」

「這讓我三個月的生活受到大大地改善。」佛洛伊德說。

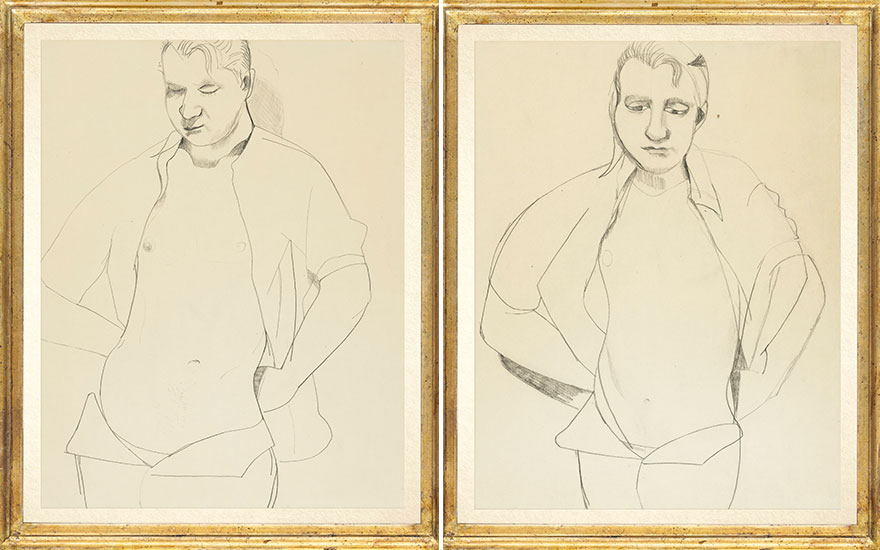

就是在這個時期之初,約莫仍在一九五一年間,佛洛伊德和培根之間有了一場迷人的小交流,兩位藝術家首次試著畫對方。這項挑戰激起彼此各自做出新的嘗試;然而,當下的結果有點愚蠢,甚至令人沮喪。但是對這兩個人來說,這場交流的親密性和所激起的潛在競爭力,似乎為彼此都開闢了新的道路。

可以確定的是,沒有任何一個知名畫家會畫另一個畫家-以培根在一九五一年佛洛伊德快速繪製的三幅草圖中所擺的姿勢。圖中顯示培根的襯衫全開,兩手奇怪地藏到身後,臀部稍微向前挺,褲襠口暗示性地拉開,並且從腰圍處摺下來,露出一丁點內褲的痕跡和不怎麼結實的腹部。

根據佛洛伊德說法,是培根自己擺出這個姿勢後說:「我認為你應該這樣畫,因為我覺得下面這兒相當重要。」佛洛伊德從不熱中於指導他的模特兒,因此大多數時候他們只是擺出感覺最自然或舒適的姿勢。對於較外向的模特兒,佛洛伊德也盡可能地讓他們沉浸於自己多樣化的幻想中。

看看佛洛伊德繪製的三張培根草圖,彼此在精神上頗為接近,可以感覺到他的畫法有一些不尋常。最明顯的是佛洛伊德試圖描繪他朋友的側腹時筆觸突然下移,結果有些不太對勁:線條眞的過於彎曲,培根的軀幹變得不太眞實地纖細。在三幅圖中唯一看得見眼睛的一張,看起來也不太對,眼神無力且眼皮過重的樣子,而嘴巴則扁平沒有生氣。佛洛伊德試圖放鬆一點,導入一些培根在繪畫上陰邪的能量,看能否漫不經心地達到某種既旁觀又親密的感覺,結果佛洛伊德發現自己摸不著頭緒、笨手笨腳,畢竟這一類的事並非他的強項。但這種挑戰新事物的嘗試,就像試穿朋友的衣服一樣,要看適不適合,而這也透露出一些關於培根開始對佛洛伊德產生的影響和控制。更重要的是,這些畫作引發了一場吸引人的小型競爭--關於性、藝術和人與人之間。

培根或許是因為佛洛伊德畫了他褲子拉開的樣子而壯膽起來,也請佛洛伊德到他的工作室來為他擺姿勢,結果這幅畫成為培根作品中第一件有名字的肖像畫。單就此原因來說便意義重大:肖像畫將成為培根藝術成熟期的核心。自一九六〇年代中期開始,培根的名聲達到巅峰,彼時他大部分作品已都是少數摯友的肖像(正如佛洛伊德一直以來所走的主題路線,並持續如此)。

多年來,他發現各種各樣誘人的方式來解釋這種創作偏好。例如,當席維斯特詢問培根,是否他繪畫的過程「幾乎像是回憶的過程」時,培根急切地表示同意:「沒錯,而且我認為這種回憶的方法是如此刻意,以至於如果模特兒在你面前,我是指在我面前,就會阻礙這個刻意的回憶過程。」模特兒在場會造成阻礙,據培根說法是因為「如果我喜歡他們,我不想在他們面前用畫筆傷害他們。我寧願私下處理,我覺得這樣可以更淸楚地記錄關於他們的眞相。」

是什麼原因讓培根強烈地想對他的畫作施加「傷害」?任何明確的答案都顯得過於制式。然而,很明顯地,從作品本身可見,透過按下快門產生的影像,培根得以將傳統畫像扭曲變形,傳達深刻的矛盾。這種矛盾,並不僅僅是「錯綜複雜」(這麼說似乎淡化了),而是明顯兩極化的感覺,是培根如何看待友誼和愛的觀點核心。他曾經說過,眞正的友誼是「承受得了兩個人鬧到想將對方扯爛的地步」,他以油彩堆砌起華麗的塗抹和暴力的塗擦,如席維斯特所說的「是愛撫也是攻擊」。

六〇年代培根和席維斯特的談話中,培根甚至搬出了奧斯卡・王爾德(Oscar Wilde)的名言:「你殺死你所愛的。」而這句話不過就是竇加在日記本裡寫的另一種說法:「你最愛的人可能是你最討厭的人。」

從他和佛洛伊德的這段關係看來,將肖像畫視為一種傷害行為的概念,具有其特定和持續的關聯性,因為培根在幾十年裡不斷地畫佛洛伊德。根據佩皮亞特的說法,所有這些肖像値得注意的是,佛洛伊德有「非比尋常的恢復力和活力」。

「相較於幾位培根最喜歡的男模特兒……似乎都臣服於他猛烈抨擊的筆觸下,而佛洛伊德看起來就是能承受最慘烈的攻擊,並且從油彩的砲火中再站起來,或許感到眩暈和困惑,卻不屈不撓。」

正當佛洛伊德和培根兩人的關係達到最親密和熱烈的時候,卻各自在生命中開始了另一段最重要、最不穩定,而且最具變革性的戀情,對這兩個人來說一定有些不可思議,且無疑地感到迷惑。這兩段關係分別是佛洛伊德和卡洛琳・布萊克伍德、培根和彼得・雷西(Peter Lacy),發生於 一九五〇年代初期,將兩位藝術家推至自知之明的邊際,顚覆兩人先前的各種設想,並且點燃了後續自我毀滅性、幾乎自殺的反應。

(本文為《藝敵藝友: 現代藝術史上四對大師間的愛恨情仇》部份書摘)

書籍資訊

書名:《藝敵藝友: 現代藝術史上四對大師間的愛恨情仇》The Art of Rivalry: Four Friendships, Betrayals, and Breakthroughs in Modern Art

作者:Sebastian Smee

出版:大塊文化

日期:2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案