文|張茵惠

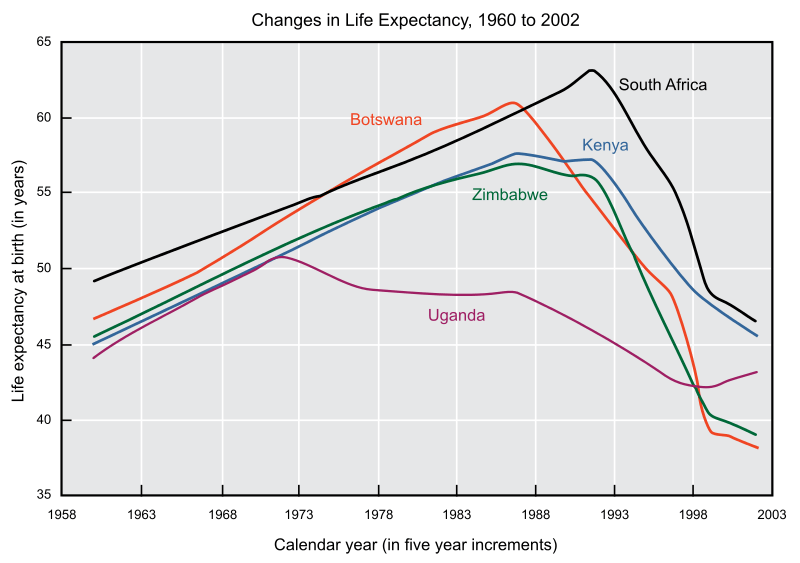

十多年前,人權鬥士曼德拉曾呼籲「讓我們所有的資源和盟邦都動起來...直到打贏這場戰役為止」,然而直到他過世後的現在,南非政府對抗愛滋病的戰役並沒有起色。1994年放棄長達半世紀的種族隔離政策之後,南非共和國經濟已經起飛、憲政有所進展,躋身非洲大陸最富庶國家,但境內黑人的預期壽命卻縮短了。根據南非種族關係協會(SAIRR)2009年的調查資料,南非白人可望活到71歲,但黑人預期壽命只有48歲。誠如另一位南非籍的諾貝爾獎得主,聖公會前任大主教德斯蒙德·杜圖(Desmond Tutu)所言:「愛滋,是南非新的種族隔離。」

比起其他同樣遭受疾病侵襲的鄰國,南非並不真的缺乏藥物、經費或者人才,而是欠缺整體對策以及奠基於文化上的心理準備。來自世界各地的資源,於後隔離時期持續湧入南非,試圖協助紓解南非異常蔓延的HIV帶原問題。然而這個國家從前任總統到前任衛生署長都傾向於否認愛滋在黑人之間氾濫的事實,他們宣稱南非黑人是死於貧窮與飢餓,不是死於愛滋病。前任總統姆貝基(Thabo Mbeki)與衛生部長查巴拉拉姆希曼(Manto Tshabalala-Msimang)自己也是黑人,衛生部長在擔任政務官前的工作是醫生。佔南非人種多數的黑人目前平均有13.6%為HIV帶原,相對的白人只有0.3%。全國孕婦帶原比率甚至高達29.5%,垂直感染導致兒童也罹病,許多孩童無法活到青春期。

緩慢而致命

《先祖與抗轉錄藥物:南非後隔離時期的愛滋生命政治》一書的作者達可托(Claire Laurier Decoteau)是伊利諾大學芝加哥分校助理教授,她觀察南非約翰尼斯堡附近臨時住宅中的人們如何發病死亡,並分析種族隔離取消之後南非的衛生政策如何變遷,現代醫學如何與當地傳統醫學抗衡。許多南非黑人並不相信現代醫藥能夠抑制病情,更或許即使他們相信也得不到政府足夠多的健康補助。畢竟南非面臨的是「致命」但「慢性」發作的疾病大幅快速擴散的問題;並不像普通瘟疫流行那樣,人命僅在短期內瞬間損失而已,大部分患者患病後依然活著,但是生活品質大幅下降;這是一種因為節奏緩慢反而讓人感到絕望的病症。南非每年有9%的國民生產毛額用於健康政策之上,而這些生死攸關的問題卻僅降臨在黑人身上,白人彷彿活在另一個國度,與這件事情毫無關連。非洲的HIV帶原大體上是透過性行為傳染,極速成長的帶原族群為年輕女性,但是即便十多年來宣導並發放保險套,依然沒有減低傳染的趨勢。

儘管南非的困境有其歷史與政治上複雜的問題,但讓許多政治人物無法正視特定種族患病的理由,恐怕不只是因為太棘手,而是正因為如同許多國際公共衛生學者所指出的,愛滋的傳佈速度的確與該種族的性觀念有關。這是一件令人尷尬的事實,但或許與亞洲某些國家的人特別容易罹患B型肝炎,另一些人特別容易罹患鼻咽癌一樣,應該被視為是一種中性的知識,而不應該如此令人尷尬,更不應該因此迴避,由國家帶頭訴諸明顯沒有療效的偏方。

疾病無可避免的,會成為一種隱喻。愛滋有時被視為是某些特定性取向的人的詛咒,有時被認為是放縱的性生活的結果,讓隱喻難以破除的原因,是因為這些片面的知識不完全為假。的確,某些族群帶原比例更高,的確,某些族群多重性伴侶的狀況更常發生。但他們因此就該受到懲罰嗎?打破此一隱喻(或說『斷開隱喻的連結』好了!)需要的是另一種強大的信念,相信儘管如此,每一個人都值得也應該擁有具有尊嚴的生活。在此前提之下,或許人們會更專心於為同為人類的夥伴們尋找對策,而非浪費時間在尋找藉口之上。

書籍資訊

書名:《先祖與抗轉錄藥物:南非後隔離時期的愛滋生命政治》 Ancestors and Antiretrovirals: The Biopolitics of HIV/AIDS in Post-Apartheid South Africa

作者:克萊兒‧達可托(Claire Laurier Decoteau)

出版:芝加哥大學

日期:2013

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案