我是野百合世代的人,當時我帶著相機去拍街頭抗爭,街上警察打人打得熱烈,旁邊高級飯店裡上流仕紳靜靜的喝下午茶,彷彿窗外什麼都沒有發生。那是我第一次意識到階級的存在。那天拍的照片,底片被警察搶走了。他本來連我的相機都拿走,我求他說相機可不可以還我。他才只把我底片抽掉,相機歸還。──李啓源的回憶

「今日香港,明日台灣」對某些人來說不再只是句口號,而是迫近的危機。李啓源見到近日新聞裡香港反送中的抗爭畫面,回想起的是九〇年代台北街頭。現今香港的抗爭場景,簡直就像當年台灣的倒帶回放。

「九〇年代很多學生投入社會運動,我不敢說自己就是參加社運,只是有時候會做一些街頭的拍攝。有一次我印象非常深刻,那時候是反軍人干政的遊行,群眾聚集在來來飯店前面,街頭的氛圍非常暴力。我還記得兩邊在對峙的時候,警察那邊放催淚瓦斯,群眾有人丟汽油彈。」

這些抗爭戲碼只是畫面的前景,李啓源把景深調得更深遠,望見了截然不同的光景──

「當時大家就在飯店前面跑來跑去,如果霹靂小組出來打人,群眾就會撤退,霹靂小組回去以後,群眾又會前進。這樣來來回回的時候,我就看到那間飯店的落地玻璃窗後面,很多貴婦名流正在喝下午茶。外面的群眾打個半死,非常暴力,飯店裡面的客人卻是穿著光鮮亮麗,坐在那邊聊天,好像都沒有他們的事情。就好像平行時空,兩個世界完全不同。」

這是基本的構圖方法──前景與背景的對比。但李啓源當下學到的是另一堂課,關於階級的衝突。

「那個影像對我來講很深刻,我也拍了不少。不過很可惜,在拍攝的過程中,那捲底片被便衣刑警給搶走。」講到這裡,李啓源笑了笑,「跟他搶半天,最後他說照相機還我,他把底片拿走。」

照片的證據沒有了,這段往事只好用說的。

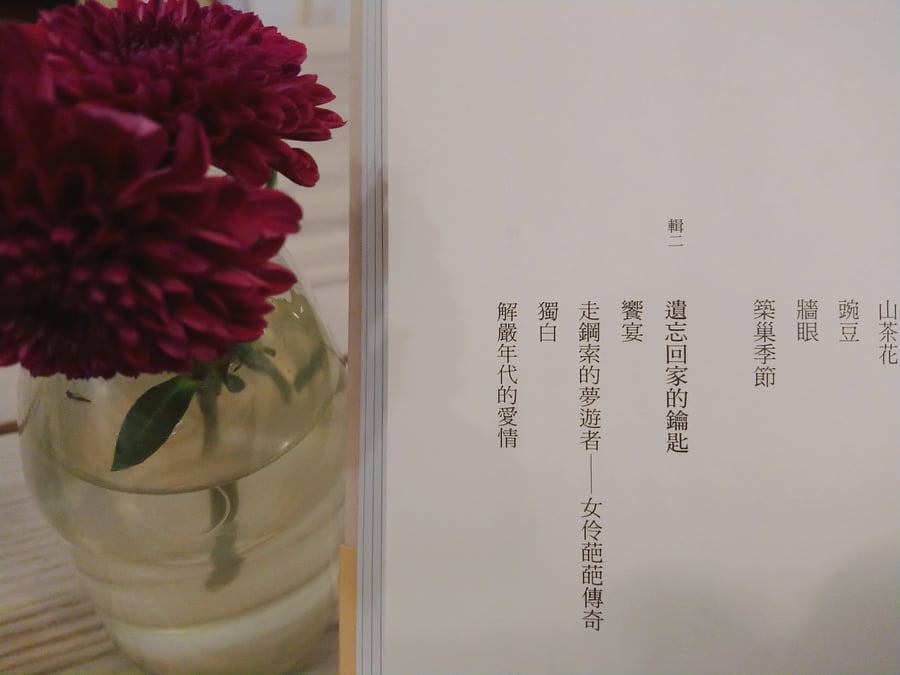

說到底,記憶的影像無法沖洗出來,只能用言語加以表達。李啓源許多青春歲月的少作,不只記錄了九〇年代的騷動氣氛,也勾勒出青年藝術家的成長軌跡。如今集結成這本短篇小說集《故事派》。那時的李啓源還沒成為李導,只是一名遊走於街頭的青年,學著用相機與雙眼去捕捉時代的氛圍。

書中一篇得獎作品〈解嚴年代的愛情〉,描繪了大時代環境底下的幽微情感。小說裡,一名年輕的社會系教授從海外歸來,甘心接受時代的召喚,無奈事與願違,一步步走向理想的幻滅。這名教授與同伴辛苦發起反雛妓運動,當天運動的攝影照片,後來卻成為企業的形象廣告。這篇小說結束於鄭南榕自焚的紀念活動,理想與愛情同時幻滅,小說主角在靈堂外獨自徬徨。

提起初解嚴時期,縱然有藝文方面的百花齊放,但李啓源談到潛藏在內心的不安:「思想、文化、藝術在各方面被壓抑了很久,突然被解放出來,變成百家爭鳴的年代。但事實上,很多知識份子心裡還是有點懼怕。他不曉得現在的空氣能夠一直延續下去嗎?還是說,有一天突然又回到以前的威權時代,沒有人敢確信。」

第一次呼吸到新鮮空氣,才曉得周遭環境的滯悶。為了捍衛自由,當時的義士不惜燃燒最後一絲氧氣,都拒絕向威權體制妥協。

當然,《故事派》不只有年少時期的愁思,也穿插了一些輕鬆的小品,導演嘗試了各種不同的風格,集結在此書中。書中收錄了一則極短篇小說〈葉公好龍〉,寫的就是「葉公好龍」這句成語的掌故。當初是利用文言文加上典故來諷刺政治人物,現在回過頭看,李啓源已經想不起來影射對象到底是誰。這則小說反而變得引人遐想,增添了不少閱讀的趣味。

小說的目的隨著時間逐漸發散,小說本身也被埋藏在光陰裡。為了出版這本書,李啓源要找回多年以前的作品,可是費了好一番功夫。有些稿子保存在古早的3.5磁片,現在的電腦早就沒有配備軟碟機,根本沒辦法打開來看。為了讀取這些磁片,還特地買了三台骨董機器,試圖挖出那些塵封已久的文字。蒐集故事的過程,本身就是相當有趣的故事。

許多作品更是四散在過去的報紙,蒐集的工作簡直像是考古。李啓源說起發現舊作的驚喜:「比如像〈走鋼索的夢遊者〉那篇,我根本就忘了有它的存在。是我有一個學生到中央圖書館,去翻那幾年的報紙膠卷,才把它找出來。」從前的報紙沒有數位化,都是利用膠卷攝影的技術,保存在小小一格底片上。一直以來,李啓源都是利用鏡頭來捕捉電影畫面,這次倒是藉由攝影技術尋回文學作品。

當年的相機底片曾經被警察沒收,喪失了事件紀錄的珍貴影像;如今透過膠卷底片找回了重要的作品,或許也是歷史的一次復返吧。

書籍資訊

書名:《故事派》

作者:李啓源

出版:馬可孛羅

日期:2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案