文|前田愛

譯|張文薰

照亮「圓形監獄」內部的油燈與自然天光,對於監視者而言是絕佳的輔助,但對於被監視者而言卻是剝奪視覺機能的暴力。光明處的黑暗,這種悖論不正是皮拉內西式的主題變奏嗎?重複著從無望的螺旋梯逃出生天的嘗試,「牢獄幻想」中的人物並非被有限的空間所框限,而是被禁錮在擁有無限開展與隔閡的牢獄之中。那是不斷繁殖的迷宮空間陷阱。「圓形監獄」則是最大限度地利用光線移動與視覺效果,讓有限的空間也看似無限空間的精巧裝置。從監視塔看出去的牢獄景觀,囚犯的全景展望,則是皮拉內西幻想中強迫症式的自我苛責之不斷繁衍的具體展現。「在他們面前所展開的景觀,雖然是被禁錮的囚犯,但卻千變萬化,簡直是讓人樂此不疲的遊樂場」—這正是邊沁誇耀其「圓形監獄」效果的名言。

從皮拉內西到薩德侯爵的十八世紀後半,一般都認為是理性至上的時代,但在精神史深處,同時也是潛藏著「牢獄」主題所衍生之種種駭人幻想的時代。「牢獄幻想」那怪異的視覺遠近法,以及在牢房中誕生、籠罩在更為封閉空間裡的薩德侯爵殘酷色情之夢,地下監牢、窟窿、陷阱等哥德小說特有的舞台布置,以及作為威權象徵而使人恐懼的巴士底監獄—上述這些符號群,據布隆勃(按:Victor H. Brombert)所說,都是人在壓抑與自由、宿命與反抗、有限與無限的二元極端間拉扯、分裂的浪漫主義想像下誕生的成果。

如果套用這「大監禁時代」的精神在我國歷史中尋找相應的存在,結果恐怕就是從幕府末期到明治初期那風雲翻騰的半世紀了。讓我們看看這樣的字句:

余幽閉於斗室,日夜策劃併吞五大洲之謀,人無不譏余狂妄。此類譏他人之不可為者,其所在之狹隘,亦不若余所在之廣闊。吾邦以海禁之嚴,令王土之下六十六國中人,寸板不得下海,故邦人見聞止於六十六國之內,頗失偏狹。余睥睨斗室之內,達觀古今,通曉萬國,竟達開闊之境。蓋余與他人之別不在智能高低,而在居所寬窄而已。

這是吉田松陰被囚禁在長州萩野山獄時,安政二年(一八五五)聚集囚犯同志開講《講孟余話》之中的一節。與現實世界隔離的「斗室」成為吉田松陰的基地,打造出打倒幕府的思想。在思索的國度裡,現實中「天下之廣居」反為「狹隘」、狹隘之「斗室」卻成與五大洲連結的開闊場域。對世界自我封閉的鎖國日本,不啻為一座「牢獄」。這樣的悖論絕非語言反諷的遊戲。吉田松陰曾經夢想搭美國黑船偷渡出海卻不得實現,這位原來計劃周遊五大洲的夢想家,只剩繫於牢籠的現在,陷入手足不得伸展的窘境—當吉田松陰能以語彙表現出自己戲劇般起伏波動的人生經歷,這段文章中採用的逆轉想像應屬必然。在這段篇章中,吉田松陰寫下「人無不譏余狂妄」,然而最清楚地意識到自己行動的狂妄、衝動的,其實正是他自己。吉田松陰不曾悔恨做出讓自己淪為不忠之臣、不孝之子、狂妄囚犯的行動代價。狂妄之人必須透過肯定自己的狂妄,自覺已被排除至邊緣的境地,才能合理化現實中的挫敗將是未來勝利的憑證。行動自由被剝奪、飽嘗屈辱的囚犯,同時在這樣的處境中,確認自己是已從主流價值、既定秩序與身分意識解放而出的個人,是承擔改革苦痛天命的特殊族群之存在。「我輩,逆境之人,唯善於說解逆境而已」—這是吉田松陰在開講之際,對於同囚中的人們說明在獄中也要學習之意義的話語。被禁錮在牢獄中的人們,正因為斷絕了追求名利與官職等現世利益的機會,才能不把學問當作功利性的手段,而掌握其本質。另一方面,被世俗社會所放逐、閉鎖於「逆境」,這樣的境況更成為理解美國黑船前來要求開港後,國家所處「逆境」—危機狀態的絕佳途徑。

吉田松陰所示範的囚犯之精神視野、自由與拘禁的衝突詩學,從明治維新期的翻騰動亂到自由民權運動時代,貫穿將近四分之一世紀的光陰,為後來世代所繼承。尤其是明治十年代盛行的政治小說,其發想之深層,都可見到這樣的潛在母題遊走其中。不僅因為「牢獄」是將高壓的明治政府形象化之絕佳譬喻,許多政治小說的作者,本身也都曾經歷過獄中生活。例如末廣鐵腸《雪中梅》(明治十九年,按:一八八六)裡主角國野基的獄中生活描寫,作者便運用了自己觸犯《讒謗律》之後,與成島柳北一起被關在鍛冶橋監獄時的經驗;東海散士《佳人之奇遇》(明治十八∼三十年)始自費城獨立廳自由鐘的鳴響,而在東海散士本身因朝鮮閔妃暗殺事件被牽連下獄,在廣島監獄中掙扎之際中斷連載。另外還有早夭的宮崎夢柳,其作品從描寫俄羅斯革命黨地下活動的《鬼啾啾》(明治十七年),到充滿牢中生活體驗的晚年之作《一叢白芒》(明治二十一年),都顯現與「牢獄」母題纏擾不休的陰影。這些「牢獄」文學皆以略帶古典氣息的筆調寫下,但都洋溢著政治浪漫主義的壓抑熱情;我們更可以在北村透谷《楚囚之詩》(明治二十二年)與〈我牢獄〉(明治二十五年)看到一脈相傳的氣息。不同的是,北村透谷所幻視的自我意識之「牢獄」,與政治小說裡作為自由與壓迫對峙場域之象徵的「牢獄」,其間更存在著不容化約的斷裂。這傳承與斷裂的意涵為何?而我們又應從何種角度,對吉田松陰到北村透谷的變動期精神史中,反覆閃現的「牢獄」暗喻進行整體性的掌握?歐洲的「大監禁時代」,對於位在遠東的君主國帶來怎樣的影響?要闡明這層層課題,必須從解開文明開化時代所輸入的現代性監獄之「制度」著手。其起點就在明治五年十一月所頒布的「監獄則」。

明治五年「監獄則」的實際制定者,是以創設現代獄政制度為人所知的小原重哉。生於天保五年(一八三四)岡山藩士家中的小原重哉,其青年時代即因連坐國事之災,而被關進傳馬町的牢房中。明治維新後被選為岡山藩貢士,並擔任刑法官鞫獄判事。因為傳馬町監獄的慘痛經驗,小原對於監獄事務的改革格外用心,於明治二年十月,向正親町三條刑部卿提出長篇的改革意見書。在這份意見書中,小原以自己的親身經驗為軸,詳細記錄了舊幕府時代的牢獄實況。明治三年獲得赴海外考察獄政改良的機會,於是其從明治四年二月到八月,隨英國副使約翰.霍爾至香港、新加坡等英國殖民地視察監獄制度。「監獄則」即是活用了這次海外考察的結果,在給司法省的上奏文中即記錄著:「此乃將我國成規與小原重哉等親眼目睹現況,或抄錄英人口頭轉知之諸國獄制,參照比較之下,斟酌風土人情,交相取捨後編制而成。」

小原重哉所制定的「監獄則」,與既往法令常識之間有著突破性的差異。他並非選定嚴格冷峻而透明的條文,而是透過法律編織自己的夢想。過去在傳馬町獄中的苦難記憶經過反轉,在這部條文中勾勒出一座牢房的烏托邦。呈交刑部卿的小原意見書中,有著「被捕後,必先關進俗稱蝦門、不過三尺高的集體暗室中,肢體蜷疊氣味混沓,不見天日,損傷健康尤甚」之描寫;因此在「監獄則」內,反覆強調太陽光照與空氣流通的重要,依此條件打造出開闊而衛生的空間。相對於長三十一間、寬五間的傳馬町牢房,「監獄則」所規定的監獄總面積為二萬五千四百多坪,在直徑約三百公尺的圓形境內,配置縱橫各達一百公尺長的十字型牢房。這樣的面積,幾乎是將明治十年代與司法有關的大部分行政建築如司法省、大審院、東京裁判所、警視廳等都可包括進來的廣大規模。並且在這片土地上,還遍植可以撫慰囚犯心靈的花卉與藥草等植物。「監獄應與市街隔絕,位空曠高爽之地,務求寬闊。其內設計如庭園,小徑縱橫、填敷砂礫,植藥草與鮮花、種結實果栽於空地,不僅令罪囚怡神養性、心曠神怡,更可收販賣獲利之效」。

這應是小原重哉在新加坡目睹監獄植有羊蹄朱槿等熱帶花卉的考察心得。將監獄設在「空曠高爽之地」的點子,或許來自約翰.霍華德監獄改良方案的啟發。霍華德在《英國監獄情況》(一七七七)中提到,設置監獄之地首推河川之畔,次為高處台地。更進一步,監獄建築的材料最好是石材或煉瓦。「監獄則」頒布的明治五年也正是湯瑪士.瓦特斯的銀座煉瓦街建造計畫公開的年分。銀座煉瓦街的特色在於筆直的大馬路與「全面塗裝白堊」之二層樓煉瓦建築(《東京新繁昌記》)。「監獄則」所制定的牢房構造也正是石造或煉瓦的二層樓,為了保持單人牢房的明亮,要求其內牆也應塗上白堊。同時,十字交叉的牢房棟外觀,也讓人聯想起筆直交叉的大馬路。這些與銀座煉瓦街的對比類似性,使「監獄則」中所包覆的「都市」呼之欲出。其中所預想的設施包括完整的上下水道(「不容污穢物存於牢房內外,測地勢高低,使各處貫穿水道,疏通淤水,各舍雨水及日用殘餘皆排放至外,圍牆四周並設溝渠」)、綠茵環繞的乾淨醫院(「囚犯醫院應設於最乾燥之地︙︙窗戶寬廣以流通空氣,四周布以整潔庭園,植以花木供病痛囚犯遊憩」)、收藏豐富書籍的圖書館(「監獄內書庫應多藏良書以益囚犯誦讀」)等等,在這封閉的空間系統內,布置的是現代都市中的種種設施。小原重哉所想像的牢房烏托邦,本身即是烏托邦都市的縮小版。「監獄則」所主張的理想監獄內,有草木繽紛的花園,更準備了供輕罪犯人栽種蔬菜、飼養牲畜、製作起司與牛奶的農場與牧場。這些意象在在符合殖產興業時代的趨勢,但即使不看實用層面的效益,這幅景象也彷彿預先呈現了之後世紀末霍華德(按:Ebenezer Howard)所提倡的「田園都市」景觀。小原重哉致力的是掃蕩整頓舊幕府時代牢獄的黑暗形象,但卻在其意識未及之處,已預先勾勒出披覆文明外衣的東京未來圖。

然而,除了表面光燦耀眼的風姿,近代都市必然有著醜惡污濁的暗面。如果說壯闊輝煌的大馬路與政府機構所在,以及妝點著自然生趣的廣場與公園,是都市對外招展的容顏,被排除的部分則是在內側空間中不斷滋生的暗鬱陰影。那是勞動力經過規訓而規格化、組織化了的黑盒子般的工廠,是在最低劣的生存條件下掙扎、被坐看不顧的貧民窟。小原重哉夢想中的理想「監獄」,也無法避免這般「都市」的諷刺隱喻。即使他用庭園、牧場營造出「田園都市」般悠閒自在風景,但回過頭來,這些都不過是用來掩飾監獄中錚錚刺目之懲罰裝置意義的偽善裝點。具體而言,整頓懲罰性空間組織,使其更具效率的這種發想,與改造陰濕晦暗空間—原本應也有讓囚犯暫時逃離獄卒監視目光之機能—為衛生的、可透視的空間之發想,說穿了只是一體兩面。

眾所周知,舊幕府時代默認牢獄內部依名主、添役、一番役、二番役、隅之隱居、詰之隱居等繁複瑣碎的身分階序實施「自治制」,以管理經營監獄事務。這是與獄外之世俗秩序顛倒的反轉世界;正如網野善彥所言,這延續了中世「無緣所」系譜,正因為秩序顛倒,反而成了提供某種「自由」的陰慘聖地(按:asyl)。從世俗世界斷絕情緣牽連的囚犯們,在獄中的位階是由其罪行之「藝能」的優劣程度所決定(《無緣.公界.樂》,頁二八)。但這種尺度曖昧的「藝能」之罪行評價標準,到了「監獄則」的階段,卻將被另一套標準所取代。以配合規律、訓練的能力程度,以及產業社會所要求的勞動「技能」水準來決定。例如囚犯除了刑期長短之外,還會被以下的標準區分為五種序列:

第五等 搬運砂石、開墾荒地、舂米榨油、打碎石礫等類

第四等 建造官邸、修繕道路、混合調製陶瓦煉化石、耕耘等類

第三等 木工、竹工、籐工、鍛工、石工、桶工、瓦工、履工、皮革工、麤織工等類,得配屬於單一科別

第二等 與第三等相同,但具有專長技能得以教導其他囚犯,以及伙夫、守衛等

第一等 與第二等相同,但刑期將滿得釋放之

這五種等級,顯然是依照純身體勞動—農作—初級技工—熟練技工而排列順序。令人聯想起「個人被以序列或等級而區分,含有雙重意義。一是明示脫離的可能,依性質、能力、適任性而階層秩序化,另一則是同時依此給予懲罰或獎賞」(傅柯著,田村俶日譯,《規訓與懲罰:監獄的誕生》,頁一八五)。

同時,囚犯所繫腳鐐的有無、服裝的種類、身體上的記號等等組合,顯示出其所屬的階層。如初次逃獄後就換上一隻袖子淺綠色的囚服,犯第二次則是兩袖皆然,第三次以上則剃一半光頭。違反規律與訓練的囚犯則以下列六種方式施以懲戒:棒鎖、貶等、鐵丸、擔重、暗室、懲鞭,其中除了「貶等」與「暗室」之外,都是透過身體刑罰給予視覺上的標記。小原重哉後來被選為內國勸業博覽會美術部門審查員,由於對繪畫的興趣,使他「監獄則」附錄的「圖式」中,對監獄的建築、牢房內放置的物品、懲罰的刑具、作業器具等都用心圖解(其中尤為精密的是製繩機與製造煉瓦用的設備,不知小原重哉是否意識到,這二項都具有喚起囚犯拘禁狀態聯想的陰鬱暗喻機能)。小原甚至準備了包括「監獄工作項目表」、「監獄費用支出表」、「監獄費用收入表」、「監獄歲收表」等,簡直是用來提升管理效益的統計表之雛形。這些圖解與統計表的配套,與藉由可視化的符號來分類並監視囚犯的發想,二者之間不但有著連結的可能,更可視為產業社會所要求的合理性管理系統模型的原始型態。讓視線機能遍及牢房各處角落的「監獄則」核心思想,是幾近於博物學式的觀察與分類法。「監獄則」牢房設計的關鍵,也正在這個層面上與之呼應疊合:獄卒看守之處,設圓形室於四方通路正中央,使其一目瞭然,去障蔽之害,此法可省獄卒之力,以圖詳之。

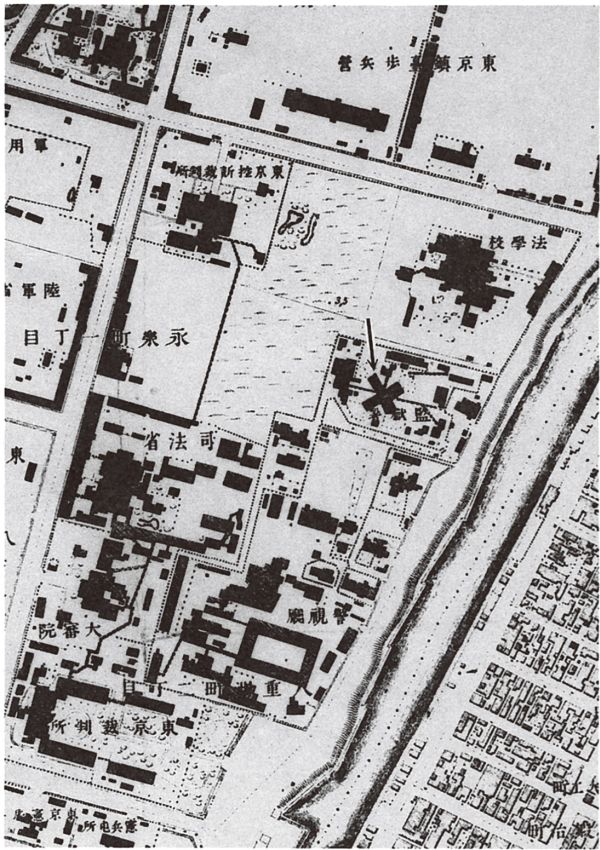

我們無從得知小原重哉在制定「監獄則」之際,是否已知邊沁的存在,但可以確知此處的規劃,與「圓形監獄」的原理極為相近。向來的明治思想史,都將邊沁功利主義思想的影響範圍,限定在以西周「人生三寶說」為始的啟蒙知識分子之言論層面;但此處「監獄則」中的「圓形監獄」型態(gestalt),則是為制度所內含的思想樣貌,開啟了另類思考的可能性。藉由強化從中心往邊緣而去的視線機能,使視線所及之處化空間之不透明為透明。也可以說是藉由視線分割空間、使其秩序化,製造出更有效率地行使權力的裝置。「一目瞭然」這一名符其實的管理方法,不僅把空間的機能運用在監獄的組織原理,更精妙地道出潛藏在種種日本「現代」所創造的「制度」之間的共通邏輯。例如明治十年代後半,由參謀本部陸軍部測量局製作的「五千分之一東京圖」。這被譽為現代都市圖中最高傑作的「東京圖」,不僅是以每道間隔二公尺的等高線精妙地再現山手台地的複雜地形,連民宅的水井、埋在地下的上水道位置等,都鉅細彌遺地表現出來。包括「石牆」、「鐵柵」、「生籬」等,圖中所動用的分隔符號精細分類為十一種。

然而唯有一處仍沿用江戶大繪圖的舊式作圖法則—將位在都市中心的皇居留白,同時大半的軍事設施都不見於這九枚組成的地圖之中,可見其操作地圖的意識所在。極其精密的描繪與軍事要地的隱藏,這樣的製圖法透露出,此幅地圖是用在鎮壓士族叛亂與民眾暴動的市街戰。而明明具有實際的軍事用目的,卻同時又給人美麗都市景觀圖的印象,此種落差,顯示了在「一目瞭然」之空間治理原則與實際都市空間之間的衝突。我們也可以從明治十年,上野公園所舉行的第一回內國勸業博覽會中看到類似的情形。在博覽會事務局所分發的會場導覽手冊中,如「此般細察之下,凡入眼萬象皆成知識,凡一物一事悉長見聞」的字句所示,都在強調博覽會展品對於增長知識的效用,這樣的發想來自大久保利通上呈三條實美的博物館建設建議書:

「夫事物能動人心者,必經雙目識別之力。古人有云,百聞不如一見。人智之開展,工藝之增進,其簡便迅捷之法,皆在眼目是也。」

從中可見,在這視覺能力能夠有效地掌握物件之型態的博物學精神作用之下,他們相信「雙目識別之力」是具有促進文明開化、拓展殖產興業效益的有效認知手段。參觀博覽會場的人們,可以獲得從物產層次一覽日本國土的空間意義實際體驗;但更重要的是,會場的空間結構,更直截表現出「雙目識別之力」能達到「工藝之增進」的意義。正面入口的左右,分別配置了機械館、園藝館、農業館等宣導殖產興業政策的展館。以此處作為三角形的底邊,陳列各地方府縣物產的二棟本館(東本館、西本館)形成三角形二斜邊,主要展館美術館則聳立於三角形頂點。讓美術館扮演牽引定位博覽會整體空間的「中心」角色,無疑是著重於美術作為「雙目識別之力」核心的機能。意外的是,小原重哉制定「監獄則」不到一年,就因為經費不足而遭撤廢。後來,將其具體實踐的是明治八年十二月在警視廳北側落成的鍛冶橋監獄。即使形式上不完全符合「監獄則」的理想,其木造二樓、十字交叉的雙軸各約二十公尺,境內面積約二千四百坪的規模,只達「監獄則」標準的十分之一。

到了翌年明治九年二月,《朝野新聞》的成島柳北與末廣鐵腸,因觸及《讒謗律》被問罪,就關進了這座鍛冶橋監獄中。成島柳北曾在明治五年隨著東本願寺的宗派首領前往歐美參訪,當時偶得參觀巴黎與倫敦監獄的機會。可能因為這樣的機緣,在他出獄後,即尖銳道出這座日本最初的西洋式監獄的問題,寫下在《朝野新聞》連載的〈獄中閒話〉:「其結構大致模仿西洋牢獄而造,狀成十字,樓上樓下各分八區。每區十室合為八十。樓上樓下監守之吏位在中央、以視察四方。」另一方面,末廣鐵腸則以此時的獄中經驗為基礎,寫出《雪中梅》主角國野基下獄的情節,成為小說。

書籍資訊

書名:《花街.廢園.烏托邦:都市空間中的日本文學》都市空間のなかの文学

作者:前田愛

出版:台灣商務

日期:2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案