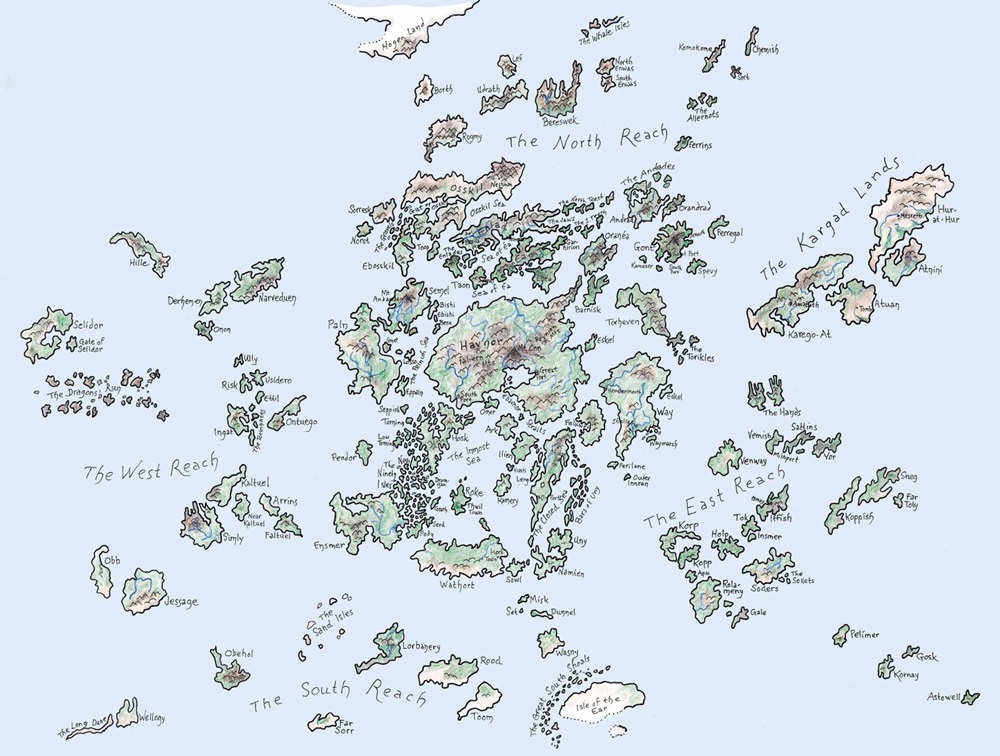

《地海》乃是一套六本的奇幻小說,寫於1968-2001年間,作者是2018年年頭剛過身的娥蘇拉·勒瑰恩(Ursula Le Guin);勒瑰恩除了小說及詩詞以外,亦著有《道德經》的英文譯本。拿《地海》跟音樂做比較,是因為小說中把魔法看成一種技藝,而且是一種頗為普遍卻仍有很多謎團的技藝;筆者認為這特性是與音樂十分相似的,勒瑰恩自己亦在《地海故事集》的地海風土誌把魔法與音樂扯上:「施展魔法的能力就像音樂天賦,為天生才能,只是更為稀有。」所以,本文想借勒瑰恩對魔法及法師的描述作出發點,以一個天馬行空、近乎迷信的態度去嘗試解釋,圍繞音樂或音樂家的一些現象。

世界的脈像

「大法師說完,走去坐在船桅邊、遮陽篷底下泛黃耀眼的陰涼處,逕自向西眺望大海。那整個下午,船隻平穩向南航行。他坐姿挺直不動,一個時辰又一個時辰過去,亞刃下海游泳兩趟,每回都從船尾悄悄溜進水中,因為他不喜歡從法師那幽黑的凝視視缐中橫越。法師的凝視看起來雖只是向西俯瞰大海,但似乎看透所見的一切,超越亮麗的海面水平線,超越天空的湛藍,也超越光的界線。」-第三部《地海彼岸》第五章

在地海的世界,魔法緊扣著一切;法師的凝視似乎可以看透事物的表面而到逹其內裡的脈像,法力高的便會因此知曉事物的真締、學識具有力量的「真名」。某程度上,音樂就是世界的「脈像」,或至少是世界各種脈像的其中之一。所謂脈像,可以說是有點類似柏拉圖哲學中的「理型」(Form)。柏拉圖在《共和國》裡寫道,所有的手藝製品如枱櫈碗碟等都是按著一個既定的完美理型而塑造,於是以現實的物品與該理型(或理想)比較時一定會被比下去,柏拉圖亦因此鄙視藝術家,嘲笑他們「現實的物品既然比不上理型,你們還要模仿著這些較劣質的物品去造一些比劣質的物品更遜的仿製品,那怎麼可能找到美麗?」不過,柏拉圖忽略了的一點,甚至是刻意省略了的一點,是藝術可以直接把概念性的理型抽取成為藝術品。譬如說,畫家要畫個有角的圓形;圓形的定義就是沒有角的,所以這東西如果有理型存在,它起碼不存在於世人的概念中,而只是在畫家的腦裡。甚至乎,畫家腦裡的理型亦可能只會在畫的過程才慢慢成形,所以,就算最終的成品是理型的仿製品,它仍然是獨特的,而該理型的存在本身亦建基於畫畫的過程。

畫家腦裡面的理型,必定受到每一個年代每一個地方所彌漫著的氣息影響,這就是脈像。藝術品會把藝術家創作時所感應到的脈像紀錄起來;於是乎,彈奏音樂的時候,甚至純粹在想音樂的時候,我們就可能會像大法師格得凝視大海一樣,超越了時間,感覺到作曲家原屬的世界。

召喚術與演奏

「他一直住在柔克(位於地海中央的一個小島,是魔法學院的所在地),因為所有魔法知識都會到那裡、在那裡保存。他也絲毫不渴望旅行、接觸各色人等、見見世面,他說他可以把全世界召喚到面前。這也是事實,但那技藝的危險便潛伏於此。」-第五部《地海故事集》高澤上

總括來說,凡是藝術品都能讓觀眾窺探到一個超越了認知、不屬於自己的世界,但音樂屬於表演藝術,它的存在建基於演奏,而演奏與唸咒一樣,須要知識、準備、時間、及特定的地方。所以,我們每一次奏起音樂,便像施召喚咒一樣,而召喚到面前的,就是各樣的思緒、情感;這樣是危險的。有技藝的人,會召喚來真實的情感,但若這些情感缺乏了適當的處境,便會像地海的主角格得年少時召來亡魂所闖的禍一樣,不經意間釋放了象徵著自己的驕傲的黑影,花了半輩子與它糾纏。

在古希臘的時候,亞里士多德寫了一本 《詩學》(Poetics),以回應他老師柏拉圖對詩人及藝術家的排斥。亞里士多德的中心論點是藝術能夠替人釋放負面的情緒,洗滌心靈,讓精神回到平衡的狀態;這個效果叫 catharsis ,清洗,也許就像格得戰勝黑影之類的。但是,亞里士多德並沒有正面回應柏拉圖的顧慮:區區一個藝術家,何德何能,可以任由他去召喚別人的情緒、釋放別人的黑影呢?就算是連柏拉圖也敬重的大詩人荷馬(Homer),他自己算是個英雄嗎?抑或是個軍事家?他的《木馬屠城記》是親身經歴的?應該是憑空想像吧。連柏拉圖這麼偉大的哲學家也對荷馬的故事為之傾倒,「凡夫俗子」就更加不用說;柏拉圖理想中的共和國,怎可容許這些滿口空談的藝術家去妖言惑眾?如果藝術家已經走火入魔那怎麼辦?有見:

「這在柔克是一股強勁的精神:永遠要比別人強、永遠要領先⋯⋯技藝變成一種競賽、一種遊戲,最後變成一種手段,以期達到比目的更無價值的目的⋯⋯」-第五部《地海故事集》高澤上

不過,柏拉圖自己,不也跟荷馬一樣,全部都是憑空而論?如果真的要讓大眾不受誘惑,恐怕連哲學家也該被趕出共和國的,讓世界回復到無知的狀態,因為正如老子所說:「天下皆知美之為美,斯惡已;皆知善之為善,斯不善已。」但勒瑰恩似乎覺得這是不可行的:

「這裡的人好奇怪,」亞刃説:「他們不管甚麼事都無法分別差異,真是奇怪,就如昨天一個村民對村長說:『你不會曉得真的靛藍與藍土的不同』⋯他們一個個抱怨時機不好,卻不知道從甚麼時候開始時機不好。他們說產品偽冒不實,卻不知改進。他們甚至不曉得土匠與巫師不同,也不知道工藝和巫藝不一樣。他們頭腦裡簡直沒有顏色的界線分野。在他們看起來,萬事萬物一樣,都是灰的。」

「他們所缺的,是甚麼?」

「生命的歡欣。」-第三部《地海彼岸》第六章

所以,世界不能沒有藝術。假設,藝術家並非如柏拉圖所說的一文不值,而是像法師及哲學家一樣,能夠憑某些敏銳的觸覺窺探到世界的甚麼真理,去幫助別人、影響社會;如果這假設成立,音樂也好、藝術也好,它們的力量媲美魔法,那我們作為(見習)藝術家,是否有責任問問自己:「為甚麼危險必然環繞力量,正如黑影必然環繞光亮?魔法不是我們為了好玩或讓人稱讚而玩的遊戲。想想看:我們法術裡說的每個字、做的每項行動,若不是向善,就是向惡。所以在張口或行動之前,一定要知道事後的代價!」(第一部《地海巫師》第二章)

凡事都講求平衡;勒瑰恩的魔法世界如是,亞里士多德的《詩學》所提到的「清洗」亦如是,情緒失去平衡便會變得抑鬱或燥狂。音樂的力量主要是影響著施咒(彈奏)的人,闖了禍的話,對社會的代價或許不及魔法這樣嚴重,但對自身的損害卻十分厲害,所以音樂家更須要時刻警剔著自己不要沈醉於把世界召喚到眼前,要出去親身實在地體驗一下,瞭解甚麼為之平衡。大法師格得在《地海彼岸》中因為要拯救世界而最後法力盡失,離開了柔克,對世事不再過問,卻有所領悟:

「我還住柔克時,看法可能與召喚師傅相同。當時我未曾見識任何可能比我們所謂法術更強大的力量,我當時以為,連大地太古力都無法超越⋯⋯如果你遇見的召喚師傅是我所想的那人,那他還稚幼時,便已來柔克。我的老友,易飛墟島的費蕖,將他送來學校研習,而他也從未離開學院。這正是他與形意師傅阿茲弗的不同。阿茲弗從戰士之子成長為戰士,一直居處在男女之間,活在豐富的人生中。學院圍牆阻隔的世事,他曾以血肉領會。他知道男女相愛、⋯⋯結婚⋯⋯我這十五年來,一直住在學院圍牆外,因此認為阿茲弗的解讀可能較佳。你與妻子之間的羈絆,比生死分隔更為強烈。」-第六部《地海奇風》第一章

之前提過,那個可以把全世界召喚到面前而思毫不渴望見見世面的法師,其實他的法力比大法師還高,大法師與召喚師傅須合二人之力才能把那人打敗。把自己困在斗室裡,說不定是能夠令技藝更精;英國詩人柯勒律治(Samuel Coleridge)整天都躲在房間裡吸鴉片找靈感,他的成就是公認的,但似乎我們不會稱他為大詩人。當然,稱譽是身外物,但若要為技藝作如此的犧牲,不就是本末倒置,最後變成一種手段,以期達到比目的更無價值的目的嗎?

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案