「語言已經無法描述這個世界。」──高佛利.瑞吉歐

作為2013年金馬獎最佳紀錄片的新科得主,《看見台灣》為台灣紀錄片開拓了新的視野與格局。電影以工整的「起承轉合」結構,從鳥瞰台灣地貌帶出一系列美不勝收的台灣空拍影像,巍峨高山、陡峭河谷、清澈溪流,喚起我們對大自然的景仰與好奇;接著轉入月之暗面、兩牛相鬥,正式進入倡議「環境保育」的重點及高潮,工廠空污河污、山林間的高樓大廈、開腸剖肚的美麗山丘,呼喚著我們對原始自然的憐憫和愛惜;最後,透過辛勤的農民、奮鬥的人群、歌舞的孩子,以及民俗文化表演(迎神、燒王船、宋江陣),似乎讓觀眾欣見台灣的美好將來。儘管《看見台灣》難能可貴地觀看台灣的全新角度,然而在波瀾壯闊的影像和澎湃不止的配樂背後,我們除了看見台灣之美與惜土之迫切外,還看見了什麼?

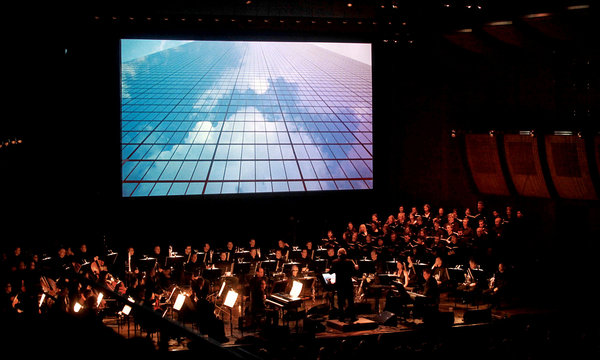

《看見台灣》的出現,令人憶起影像大師高佛利.瑞吉歐(Godfrey Reggio)三十年前執導的前衛紀錄片《機械生活》(Koyaanisqatsi)。這部由《教父》系列導演柯波拉(Francis Ford Coppola )擔任執行製作、極簡音樂大師菲利普.葛拉斯(Philip Glass)譜曲的電影,也是瑞吉歐執導的「生命三部曲」(Qatsi Trilogy)中的第一部, 並於1982年登上院線。

和《看見台灣》相似,《機械生活》同樣沒有演員和劇情,而是以大量的空拍鏡頭紀錄地表上的物體與活動。電影前半段紀錄了自然界的生態變換,宏偉的峽谷、翻騰的雲海、激流的瀑布、鬼斧神工的奇岩怪石,每一個奇觀的鏡頭都展現出大自然的原始力量與其粗獷雄偉,也讓當年的觀眾和影評驚呼:「這是人類第一次看見我們所賴以生存的地球。」不論是紀錄片、藝術電影、前衛電影,《機械生活》在各方面都為影像藝術立下了超高標準。我想分為影像\時間、音樂與互動三點,將《看見台灣》與同類型影片的前輩《機械生活》做個對照。

影像\時間

當電影從原始步入文明,導演瑞吉歐運用了高速攝影機(High-speed camera),透過緩慢的影像效果清晰呈現冉冉升起的空污、蕈狀的爆炸塵埃,甚至是失事墜毀的火箭,十分震撼人心。而《機械生活》也是第一部應用「縮時攝影技術」(Time-lapse photography)的電影,讓觀眾得以在大銀幕上看見「時間」的快速流動。當電影來到人類高度文明的城市生活,長時曝光下的光影瞬變和視覺幻動,不僅流出美麗的線條,更藉此將觀眾抽離日常生活,進而召喚出人類置身瘋狂忙碌的現代生活經驗,並使其反思身處歷史長河中如過隙白駒,究竟留下了什麼,而又失去了什麼。

此外,《機械生活》還利用影像刻劃人類的歷史。例如電影紀錄了Pruitt-Igoe住宅計畫失敗後的人工炸毀過程,陽光灑下建築素淨的外觀,對比炸樓毀屋後碎礫殘垣間的怵目驚心,令觀眾看見人類對於現代化的著迷與崩壞。

相較之下,《看見台灣》多以主動的鏡頭捕捉靜止的地貌,雖然讓觀眾具懷抱探求與窺祕感,但鏡頭下的「台灣」終究只是個等待著被揭開的客體,不僅欠缺時間的變化,更缺乏歷史的紀錄;如同Discovery式的影像,多了幾分求知探奇、少了許多反思。尤為可惜的是,《看見台灣》未能利用長達三年的拍攝期,紀錄更多引發爭議的公共建設或住宅建案,透過空拍的時間對照,讓觀眾進行客觀判斷。

音樂

再來是音樂的戲劇性。在《機械生活》之前,葛拉斯從不替電影作配樂,但在受到瑞吉歐的影像感召後,決心參與電影團隊,也開啟他日後電影音樂大師的地位。葛拉斯先根據影像片段譜曲,瑞吉歐再依音樂的氛圍(而非結構)剪接,如此獨特的工作模式使得音樂不再只是淪為電影的配角。此外,葛拉斯善用重複的樂句與人聲的唱和,達成和諧與衝突之美。管絃樂器的漸減、合成樂器的漸增,從樂曲的平緩、適時留白,過渡到澎湃緊湊的快速節奏,影像也隨之高潮迭起地進入人類文明生活,尖銳、繁複、高亢、又趨緩。即便我們閉上眼睛,也幾乎能從聲音中閱讀到畫面,如此富戲劇性的鋪陳正是葛拉斯音樂的迷人之處。

互動

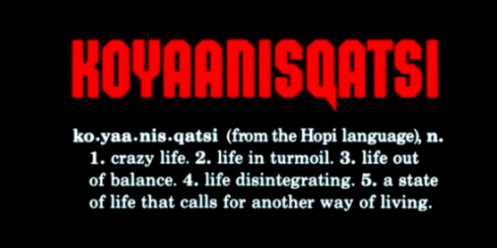

最後是觀眾的參與度。《機械生活》是部罕見完全不使用對白與說明性字卡的紀錄片。根據瑞吉歐在2002年受訪時表示,他原本甚至連片名都不打算取,以期杜絕文字的象徵意義縮限了觀眾的想像力,因為他認為,語言已不足描述失序的現代世界,而影像和音樂卻可以。當然,電影公司不會容許導演如此「瘋狂」的創意,於是他以陌生、非拉丁語系的印第安霍皮族語「Koyaanisqatsi」作為片名;直到電影終了,瑞吉歐才以全片唯一一段字幕解釋「Koyaanisqatsi」的眾多詞義,其中最重要的解釋即為「一種需要改變生活方式的狀態」。此舉說明《機械生活》的開放性,是期待觀眾主動體驗、喚起生活經驗,並參與詮釋。

因此上映後,對於電影出現多樣化的詮釋,並不令人意外。甚至有影評認為那些透過排比、重複、大量、工整展現出來、宛如法西斯美學的美麗影像,是對科技文明的禮讚和崇拜。但其實瑞吉歐深受超現實主義的影響,瑞吉歐受訪時曾表示,影響他最深的一部電影,即是超現實主義電影《黃金年代》(The Golden Age);除此之外,我們可見他對科技文明的批判,就藏在電影的結構與影像剪接的蒙太奇間:擁擠的車陣、繁忙的公路,象徵著文明的便利性,但緊接著是戰爭的毀滅;現代化的集體住宅,蘊藏人類對於理想社會的期待,但隨之是人工的炸毀;升空的火箭承載著人類征服宇宙的夢想,繼之則是爆炸與墜落。這些宛如新聞畫面的影像,是親切而抽離的生活經驗,讓人們停下腳步深思,科技的未來將會走向何處。

再回到《看見台灣》,這部打著環保議題的紀錄片,要求觀眾被動地接收導演的訊息。在吳念真親切的嗓音下,竭力呈現台灣土地的資訊與環保的觀點,儘管影片點出了科技文明的矛盾性,但終究只淪為簡化的議題與空泛的論點;雖一再強調「環保」,卻無法帶給觀眾更深刻的體驗與令人驚豔的論述,也於是觀眾只看見奇觀的影像與濫情的配樂。既然電影有令人讚嘆的影像、卻無深刻的論述,省去旁白而讓觀眾主動對影像思考,或許不失為一種高明的手段。

反觀《機械生活》,從頭到尾沒有濫情的旁白、沒有煽情的訴求,卻能透過影像、音樂與觀眾的三角關係,映射出宏觀、悲憫與反省,實在歷久彌新、令人驚豔。儘管我肯定《看見台灣》的野心與立意,但不免猜想該片能獲得本屆金馬獎,鼓勵意味應十分濃厚;又或許這樣的比較十分刻薄,但既然有三十年前的《機械生活》設下高標,《看見台灣》又有什麼理由不繼續再接再勵?

電影Trailer:

圖片Credit:melissa marcus | mfa dt thesis 、 Spirit of Baraka

電影資訊:

《機械生活》(Koyaanisqatsi)― Godfrey Reggio,1982。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案