「上次是什麼時候?」

「昨天。」

「在哪?」

「在家。」

「你做了什麼?」

「我親她。」

「還有哪裏?」

「還有耳朵,脖子。」

「然後你做了什麼?」

「做愛。我們做愛。」

彷彿無盡擴散的漣漪。這段出自女人的丈夫及男人所重複的兩次親密對話,全然命中了這部愛情電影本身的核心:對於所愛的人,與其周遭緊密連結的情感世界,一旦能夠接近那個咫尺天涯的宇宙,進一步佔有那個位置,感受他的一切、成為他,是否我們就能掙脫你/我,無分無別的、得到愛情的全部?而所有隔閡在謊言外來回游動的靈魂,又透視著人們什麼樣的情感身體?

那天,丈夫死了。各處世界一端的兩人仍一再被割分,各自孤獨的傾聽深淵的回音──丈夫始終是她和男人的一道缺隙,清楚劃分三人的線界──如果說,女人的丈夫使她和男人永恆區隔開來,那麼驅動了原來應該互斥的雙方所相引的存在,亦是同一道缺隙。一道關於社會的、性別的情感刻痕,被導演微妙的轉化為人物溝通綰連的橋樑:沒有人能夠抗拒這份關係,不管誰先明白真相、不管真相為何,他們對同一個人的情感早已將彼此纏繞牽絆。

於是,女人和男人將自我投入其中,投入種種愛的覬覦、羞慚及怯懦。當他們開始不辨此彼,兩人的神態與身姿在畫面不斷越界、不斷抵達,銜起愛、填補空缺──兩個人,漸漸活進三個人的情愛裏,一份關係因渴望而交奪、戀纏,最後變得模糊不清。就像影片中男人手上反覆揉捻的麵團,由一開始分離的材料逐漸融為混沌,隨食慾和情慾流向身心,若有若無的引動對方,召喚對方投入缺口,以沫相濡。

電影的人物關係,其間溝通的情感不再是「由我到你或由你到我」的線性傳遞,而是「你們與我們」的立體總和。好比讓人難忘的另一幕,短暫的停留在老婦望向男人時,老婦主動提問,善意邀請男人一見兒子的寢室。他走進屋廊,她則凝滯看著爐上沸騰的料理。景格接續步出房門的男人,他們對視,一語不發,老婦伸手摸撫男人的臉,像撫觸已故的兒子。

以個體的線界為端,繁雜不盡的絲線持續綿生,歐佛勞爾葛雷澤(Ofir Raul Graizer)敘事的鏡頭拒絕拆穿所有,每次溢出畫面的音訊、每次銓擇的沉默和空白,往往帶我們進入故事幽微的情意深處,總以特寫敷衍的人物神態,靜歛且平穩的表現出他們內在延燒的心緒與劇意間的曖昧性。即便影像的距離、保留與懸而未決,截斷了角色跟情節的連繫,一次次失語的片段卻因此被釋放,逃逸的景格從斷裂之處獲得新生,最終深刻的烙在觀者心底。

人們總將真實置於謊言的對立面,來向自我證明愛情的真、時間的真,但電影透過各種訴說情感的姿態啟示謊言及其本身不可否認的真實性:因為遮掩,我們的身體、情感得以另一方式赤裸的暴露於彼此面前,我們才可能同時望見一個世界燃起的幽幽光火。當謊言如鏡,在擁抱的一刻、情感鳴動的瞬間,澄澈的映照出戀人的身影。鏡的裏外,我們恍然明白,無人不是虔誠的愛著。

電影資訊

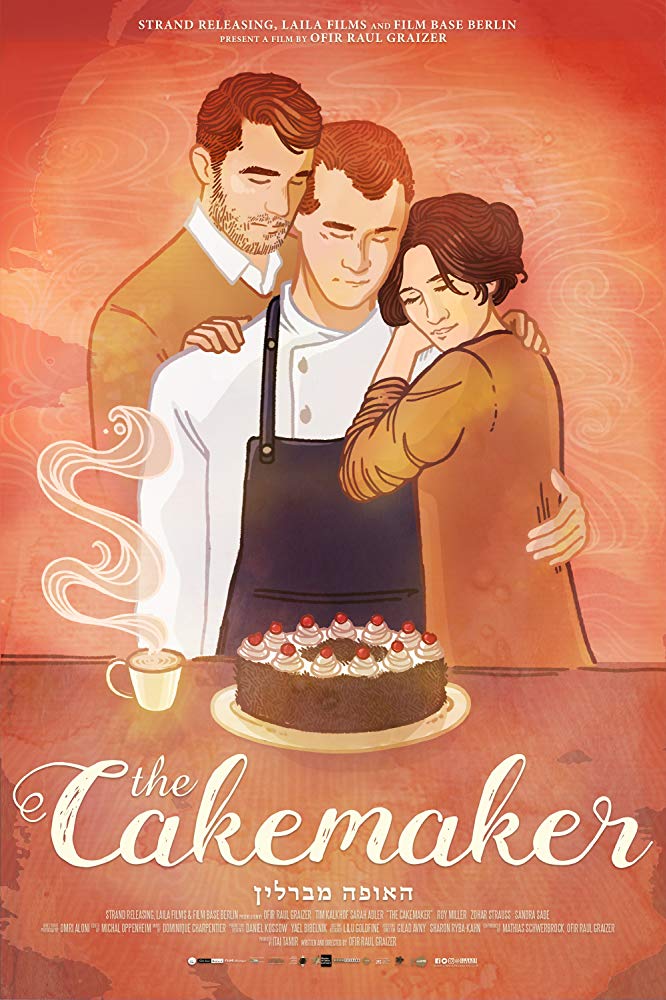

《我的蛋糕師情人》(The Cakemaker)-Ofir Raul Graizer,2018[台灣]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案