顏面創傷通常不會取人性命,而是留下終身的疤痕。克里斯汀‧古道爾(Christine Goodall)過去在格拉斯哥擔任顎顏面外科醫生,治療過數百名頸部、臉部、頭部與下顎受傷的患者。這些傷有時是棒球棍導致的骨裂和瘀傷,嚴重程度與車禍差不多;有時是橫跨前額或臉頰的刀傷;也有的是鈍器重擊導致臉部或下巴骨裂。

古道爾回憶,一名年輕男子因為臉部遭刀子刺傷深夜到醫院急診。第二天早上古道爾到病房告知他傷口會留疤的不幸消息,男子的反應讓古道爾非常驚訝。她說:「他對此表現得非常隨興,那天下午他的朋友來探病時,我終於瞭解他為什麼毫不在意——他的朋友臉上都有刀疤,他剛加入幫派不久。」這件事一直困擾著古道爾,因為這說明她所在城市的暴力問題有多麼糟糕。

2005年,聯合國發表一份報告,宣布蘇格蘭是已開發國家中最多暴力的國家。同年,世界衛生組織分析21個歐洲國家犯罪數據的研究表明,格拉斯哥是歐洲的「謀殺之都」:每年超過1000人需接受顏面創傷治療,其中大部分是暴力的結果。

古道爾大半輩子都在格拉斯哥生活與工作,負責將病患的傷口縫合與修復受損組織。而對多數患者來說,出院後面臨的後遺症還會繼續影響他們很長一段時間:慢性疼痛、創傷後遺症,或是透過酒精和藥物減輕痛苦。因此,同一批人時常一而再再而三的進出急診室,反覆在暴力受害者與加害者之間輪迴。古道爾無奈地說:「我們非常擅長修補傷口,但現狀讓我不禁思考:我們能做什麼預防他們回到這裡?」

人類做著各式各樣引發健康問題的危險行為:吸煙、暴飲暴食和不安全性行為。社會大眾普遍認同「預防勝於治療」這句話,認為醫生應該鼓勵患者改變行為(戒菸、節食和戴保險套),而不是等到疾病纏身才開始治療肺氣腫、肥胖引起的心血管疾病和愛滋病。但是,當談到暴力問題時,輿論卻經常走向相反的假設基礎:義正嚴詞地表明暴力是天生且無法改變的行為,這些人根本無可救藥。在這種情況下,刑事司法系統往往藉由更嚴厲的刑責或加強臨檢盤查(儘管大量證據證明它無助於降低犯罪率)作為解決方法。但強硬執法真的是杜絕暴力的正確選擇嗎?

2005年,蘇格蘭史崔克萊警局的首席分析師、犯罪心理學家卡琳‧麥可勞斯基(Karyn McCluskey)撰寫了一份報告,指出傳統的警務工作未能實際減少暴力。按照慣例這份報告提出了一系列建議,當時在麥可勞斯基團隊的威爾‧林登(Will Linden)回憶說:「其中有句半開玩笑的話寫著『做些不同以往的事』,我覺得這句話可有可無,但局長卻回應說:『好的,那就去做些與眾不同的事吧。』」

就這樣麥可勞斯基和同事約翰‧卡諾肯(John Carnochan)領導著團隊,開始蒐集驅使暴力發生的因素和資料。林登說:「在蘇格蘭以貧窮、不平等、錯用的男子氣概、酗酒為主,上述的所有因素大多超出傳統的警務工作範圍。」接下來,他們將目光投向全世界,尋找有沒有能學習效仿的創新預防暴力計劃。

這就是「減少暴力單位」(Violence Reduction Unit,簡稱VRU)的源起,林登現任職該單位代理主任。它們採取報告的建議內容,目標是用公共衛生方法處理各種形式的暴力問題,並獲得蘇格蘭政府的支持,與醫療服務、勒戒所、就業中心和其他機構合作。自2005年「減少暴力單位」成立以來,格拉斯哥的謀殺率已經下降了60%。古道爾也表示,因顏面創傷在格拉斯哥醫院就診的患者人數少了一半,現在每年大約只有500人。

「減少暴力單位」的策略是用公共衛生方法預防暴力,整套理論認為暴力除了造成明顯的健康問題(心理和生理創傷)外,暴力本身也是在人與人之間傳染的流行病。例如某人過去是否為暴力的受害者,是診斷暴力傾向的主要指標之一。暴力不斷在人與人之間傳播、自我複製和改變群體規範,並能解釋為什麼某些區域就是比別的地方更容易發生暴力犯罪事件。

世界衛生組織的防範暴力指南寫道:「儘管現實是暴力從未消失,但世界不一定得接受它是人類不可避免的部分。暴力可以預防和減少,就像衛生組織在世界各地致力預防和減少孕婦的相關併發症、職業傷害、傳染病,以及吃受污染食物和水所引發的疾病。影響暴力反應的因素——無論是態度還是行為,或者更大面向的社會、經濟、政治和文化條件——都能夠被改變。」

但是當我們放眼全球發現,對於犯罪的主流輿論仍是採取強硬手段和更嚴厲的刑罰,此觀點似乎很難被世人接受。而格拉斯哥是怎麼做到的呢?當他們開始研究把暴力視為健康問題的實際做法時,首先發現了芝加哥的案例。

八O至九O年代期間,美國流行病學家蓋瑞‧斯洛特金(Gary Slutkin)在索馬利亞行醫,他是四十個難民營(住著約一百萬人)裡的六名醫生之一,專職控制結核病與霍亂等流行病疫情。要控制流行病爆發得仰賴數據,公共衛生人員會先明確找出哪個地區狀況最嚴重,然後集中精力在這些地區上。遏制流行病通常是透過教導人們改變行為達成,如此一來即使有難以解決的結構性問題存在,也能迅速看到成效。

例如痢疾的腹瀉症狀通常是衛生條件差和乾淨水源不足所造成,改善管線設施需要太長時間,但提供人們口服脫水補充液就能即時挽救他們的性命。斯洛特金遵循著這些步驟來控制索馬利亞的難民營疫情,後來他也為世界衛生組織負責愛滋病預防工作。他認為不管傳染病的確切性質為何,控制疫情的步驟大致相同。

改變行為規範遠比推廣宣傳資訊更有效,但要改變行為——無論是服用補充液、避免飲用髒水或戴保險套——就必須藉由「可靠的信使」來教導。斯洛特金說:「在控制所有疫情爆發的過程中,我們都找目標群體相同的外展工作人員。例如索馬利亞的難民會接觸結核病或霍亂的患者,而性工作者會接觸愛滋病帶原者。」

在海外工作十多年後,斯洛特金於九O年代末回到家鄉芝加哥,長年不斷飛行往返各地和接觸死亡,此時的他已經筋疲力盡。他說:「我只想暫時擺脫流行病的事情。」但他萬萬沒想到美國也有其他的問題。多年來,他被流行病恐慌和貧窮落後國家的困境所吞噬,而現在他又遇到了新的問題:兇殺率急速飆升。

這個問題的解決方法源於他特別著迷的東西:圖表和統計數據。當他開始蒐集芝加哥關於槍支暴力的圖表和數據後,發現這跟他過去查看的流行病疫情的圖完全一樣。他說:「它跟流行病的線條一樣都集中在某個區域。事實上,一個事件會導致另一個事件發生,就跟流行病傳播的過程一樣。一個人得流感會造成更多的流感,一個人感冒會讓更多人感冒,而暴力也會導致更多的暴力。」

這個觀點與主流看法大相徑庭,後者認為對付暴力應該側重於執法面。斯洛特金說:「主流觀點錯在認為這些人是『壞』的,我們的應對方法就只有懲罰。從根本上來說這是對人類的誤解,行為是透過模仿和複製形成。當你自己健康時不該責怪,而是嘗試去理解,因為你的目標是解決問題。」

在接下來的幾年內,他開始為一項試點計劃籌措資金,該計劃採取與世界衛生組織控制霍亂、結核病和愛滋病疫情相同的策略來對抗暴力。主要是三個方面:阻斷傳播、預防避免再度發生和改變群體規範。

2000年,這個計劃在芝加哥治安問題較嚴重的西加菲爾德公園社區率先進行,第一年的兇殺案便下降了67%,於是有更多資金注入和更多的社區被試點。無論計劃在哪裡進行,兇殺案都至少降低了40%,這個做法也開始向外推廣到其他城市。

斯洛特金說:「當我們嘗試控制愛滋病疫情,其實就是要改變你有進行危險性行為的想法。實務上這比暴力行為還更難被改變,人們不想改變性行為,但肯定不想遇到暴力。」儘管有許多更深的結構性問題造成芝加哥的暴力犯罪——貧窮、缺少就業機會、過去種族歧視和隔離的衝突歷史——但斯洛特金相信,改變個人行為和改變群體規範就能挽救更多生命。

當談到芝加哥的暴力犯罪時經常會歸咎於種族問題,這個城市和美國其他地方一樣曾發生嚴重的種族衝突,許多城市南邊的社區人口組成極端,不是95%以上的非裔美國人就是95%以上的墨西哥裔美國人。這些地區大部分都遭到社會嚴重的經濟剝奪,而且長年不被國家或地方政府重視。這裡的兇殺發生率比芝加哥其他較富裕、以白人為主的地區還高出十倍。但斯洛特金強調,與其說跟種族問題有關,不如說行為模式在人與人之間不斷傳播。他說:「措詞用語會決定人們的反應,所以我們不用『罪犯』、『幫派』或『暴徒』這些詞——我們討論的是傳染、傳播和健康。」

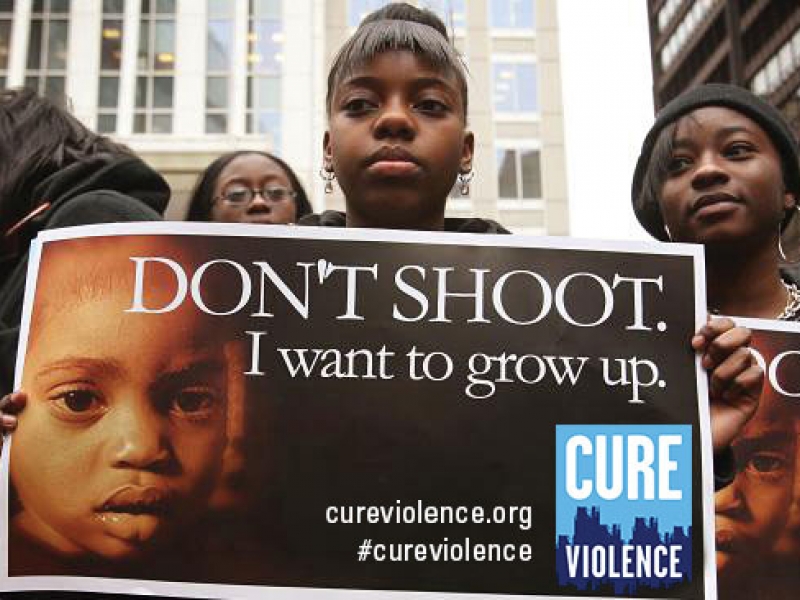

今天,斯洛特金的「治療暴力」(Cure Violence)組織設立於芝加哥伊利諾大學的公共衛生系,走廊的海報上印著一名小男孩照片,上面寫著「別開槍,我想要長大」。該組織目前在芝加哥的十三個社區運作,該計劃也同時在紐約、巴爾的摩和洛杉磯和其他國家進行。他們負責培訓當地組織,然後在當地尋找可靠的夥伴做這項工作。

雖然「治療暴力」的統計數據具有爭議,但許多學術研究表明,整體來說這個方法確實有效,美國西北大學於2009年的研究發現,所有進行計劃的社區犯罪率皆有降低。2012年,約翰霍普金斯大學公共衛生學院的研究員調查巴爾的摩四個進行該計畫的區域,發現這四個地區的槍擊和兇殺案都有減少。而在宏都拉斯的汕埠,「治療暴力」最先進駐的五個地區的槍擊事件,從2014年上半年的98起,到2015年降低為12起。

在這項計劃中不可或缺的部分是所謂的「暴力阻斷者」,該組織僱用進出過監獄的更生人,干預槍擊事件和報復行為發生,阻止爭端升級為暴力。現年43歲的迪米特瑞斯‧科爾(Demetrius Cole)性情和談吐都相當溫和,很難相信他曾度過12年的牢獄生活。科爾在芝加哥一個暴力問題嚴重的地區成長,15歲時親眼目睹了最好的朋友死於槍擊。儘管如此,他的家庭穩定也跟幫派沒有瓜葛,志願是加入海軍陸戰隊。

19歲時他的好朋友買了一輛新車,附近的不良少年企圖偷走車子,於是開槍射了科爾的朋友。他沒有冷靜下來,直接選擇了報復。在短短的幾分鐘內,他的人生完全改變:他的朋友永久癱瘓失去工作能力,而科爾也因為報復被送進監獄。

2017年10月以來,他開始在芝加哥南邊西恩格伍德(West Englewood)的治療暴力組織工作。當他發現人們和自己過去的反應一樣時,就會嘗試說服他們停下來。他說:「我們試著告訴他們報復是一條不歸路,事情只會有兩種結局:進監獄或進棺材。我的工作就是阻斷暴力傳播,我們嘗試用各種方法阻止這些孩子以習慣的方式思考,並且提供他們不同觀點。」

暴力阻斷者的成效取決於他們的可信度,像科爾這些曾經長期服刑的老大哥,可能就會以自身經驗說服對方。大多數的暴力阻斷者與當地社區有密切聯繫,因此當槍擊發生時他們能夠迅速反應,例如說服受害者親屬冷靜不要報復。當他們得知兩個人或敵對幫派正在醞釀衝突時,就會充當和事佬緩解緊張局勢,或是提出和平的替代方案。

斯洛特金強調,這種方式在減少兇殺案方面效率很高,成本也比大規模監禁低得多,但唯一不可避免的是需投入大量人力才能取得成效。芝加哥的幫派地盤切得非常小有些只有幾個街區,所以在某個區域受到敬重的暴力阻斷者,可能在別的區域默默無聞或是不被信任。因此這個方法要能成功,就必須至少找到一個被信任的阻斷者,以便在衝突爆發時有人能夠出面調解。

儘管有越來越多證據,但還是很難取得政府的預算補助。斯洛特金說:「難的不是如何減少暴力,而是改變人們理解暴力的方式。雖然擁有大量數據佐證,但要拿到資金還是很困難。相反地,大規模監禁沒有漂亮的數據,但卻有源源不斷的資金預算。暴力是醫療衛生部門至今仍未解決的流行病,而且是唯一一個。」

參考報導:Mosaic

圖片出處:Charlotte Gonzalez@flickr、Susanne Nilsson@flickr、PNN、BBC

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案