莎拉的孩子死於二○一三年七月。同年十一月,她和同樣是墨裔美國人的另一半魯賓,在亡靈節期間一同去了墨西哥。「我們來,不是來參觀死亡。我們又不是觀光客。」莎拉說,「每一天我們都與死亡一同生活。」

文|凱特琳.道堤(Caitlin Doughty)

譯|謝忍翾

墨西哥詩人奧克塔維奧.帕斯曾說過一段名言,他說紐約、巴黎、倫敦等西方城市的人,光是說出「死」這個字,就好像會「燙到嘴」一樣,而「另一方面,墨西哥人則訪之、戲之、撫之、共眠之、思之想之。是最愛的玩具,也是最海枯石爛的愛。」

這並不是說墨西哥人從不害怕死亡。他們與死亡之間的關係得之不易,是在歷經數百年的殘酷後才存活下來。克勞迪歐.龍尼茨這麼說明:「墨西哥並沒有成為自豪而強大的帝國,而是被外來強權以及主張獨立的政權欺負、侵略、占領、瓜分與豪取強奪。」二十世紀,西方世界不願面對死亡的壓抑心態達到高峰,而在墨西哥,「與死亡間歡快而熟悉的感覺,成為國族認同的基石」。

在莎拉看來,接受兒子的死並非試圖消除自己對於人生必有一死的恐懼。她知道這不可能做到,她只是想要與死亡接觸,想要獲准說出它的名字。正如帕斯所言,訪之、戲之、撫之。

畫家芙烈達.卡蘿是墨西哥的「苦痛英雌」,是莎拉進入墨西哥文化的首扇門,也是維持最久的一扇。在一九三二年的畫作《墨美邊界上的自畫像》中,一臉桀傲不遜的卡蘿,腳跨墨西哥與底特律之間的一條想像界線之上(當時卡蘿與丈夫,也就是壁畫家迪亞哥.里維拉住在底特律)。墨西哥這邊散落著骷髏頭、廢墟、植物,還有粗根向下深掘入土的花朵;底特律這邊則有工廠、高樓,還有一縷縷的煙霧—這是個把自然生死循環藏起來的工業城市。

卡蘿住在底特律時懷了孩子,她寫信給萊奧.埃洛斯時,提起自己懷孕的事情。萊奧.埃洛斯是她以前的醫師,在一九三二年至一九五一年間,一直跟卡蘿通信不輟。她擔心懷孕會太危險,怕自己的身體在那場導致她骨盆部分粉碎、子宮被刺穿的著名車禍中,已經傷得太重。卡蘿說,她在底特律的醫師給與她「奎寧以及高濃度的蓖麻油」來打胎。當這些藥物並沒有辦法終止妊娠後,她的醫師拒絕動手術墮胎,於是卡蘿可能要繼續維持這樣高風險的狀態直到懷胎足月。她懇求埃洛斯寫信給自己在底特律的醫師,她說:「墮胎違法,或許他是因此而害怕還是什麼的,再晚就不可能動手術了。」埃洛斯如何回應卡蘿的請求,我們無從得知,不過兩個月後她流產了,情況非常凶險。

這次經驗後她創作了《亨利福特醫院》,又叫《漂浮的床》。畫中卡蘿全身赤裸躺在醫院床上,床單浸染血汙,物品漂浮在四周空中。和她肚子間以紅絲帶製成的臍帶相連的,是一名男胎(她兒子)、醫療物品,還有像是一隻蝸牛及一朵蘭花的象徵物。底特略那荒涼、製造業景象的天際線擾動了背景。按照藝術史學家維克多.泰勒的說法,姑且不論她如何發自內心厭惡底特律,又在這裡發生了那樣可怕的不幸,就是在這裡「卡蘿第一次有意識地決定未來要畫自己,要畫出自己最私密、最痛苦的層面」。

莎拉當時在一片「上帝對妳自有安排」的陳腔濫調中浮沉。對她而言,卡蘿畫作中的坦誠、還有她的書信足以療傷止痛。她在卡蘿身上看到,有另外一名墨西哥女性也不得不替自己的孩子和身體奮力做出不可能的選擇。卡蘿能夠藉由作品將這樣的痛苦和困惑投射出來,畫出自己的身體和哀慟且不感到羞恥。

莎拉的孩子死於二○一三年七月。同年十一月,她和同樣是墨裔美國人的另一半魯賓,在亡靈節期間一同去了墨西哥。「我們來,不是來『參觀』死亡。我們又不是觀光客。」莎拉說,「每一天我們都與死亡一同生活。」

悼念死者的祭壇個個繁複華美,骷髏及骷髏頭圖象無不坦蕩公開。身處其中,莎拉找到了她在加州沒有找到的正面交鋒與內心平靜。「在墨西哥,感覺那裡是個我可以放下喪子之痛的地方。哀慟獲得正視,這並不會讓其他人覺得不自在。我能呼吸了。」

每年到了十一月一日傍晚,生者與死者間的邊界變得薄弱,魂魄得以穿越。米卻肯州有個小城聖塔菲德拉拉古納,許多老婦人提著亡靈麵包及新鮮水果,踏在城裡的石板路上,忙著挨家挨戶拜訪這一年失去親友的鄰居。

我低下頭,走過垂掛著金色萬壽菊的門,入口正上方掛著一幅喬治的裱框照片。喬治死時才二十六歲。照片中他反戴著棒球帽,身後是樂團的海報。「滑結樂團?喬治,你高興就好啦。」我心想,同時又想到對死者的音樂喜好品頭論足是不是不太好。「啊,水土不服合唱團耶!這個選擇好。」

沿著入口走道,擺著喬治的三層祭壇。家人朋友拿到祭壇上的每一樣物品,都是為了當晚把他叫回家。自從那一年喬治過世之後,家人就在老家替他立了個祭壇,未來幾年他們會把祭品移到喬治在墓園裡的墳。只要家人繼續在那兒出現,請他回到人間,他就會繼續回來。

他的祭壇底部有一座黑色的香爐,燒著用柯巴脂做成的香,濃郁的香氣裊裊飄入空中。食物跟麵包堆得有快一公尺高,上頭點綴著糖果和金盞花。隨著街坊鄰居都來獻上心意,今晚過去後,這堆祭品只會疊得越來越高。喬治回來時不會是一具再次動起來的屍體,而是一縷魂魄,在他的靈性世界裡大啖香蕉與麵包。

祭壇中央放著他最喜歡的白T恤,上頭畫著一位傷心的小丑,還寫著「小丑」兩字。有瓶百事可樂等著他回來喝(這東西的吸引力我完全了解──聽起來雖然有點令人不舒服,但我也會為了可樂回到陽間。)再上方一點則是較為傳統的基督教圖像,有好幾個聖母瑪利亞,還有一個被血淋淋釘上十字架的耶穌。從天花板上懸吊下來的則是五彩繽紛的剪紙,圖案是骷髏在騎腳踏車。

喬治的家人大概有十來個圍繞在祭壇旁,準備接待賓客到深夜。腳邊有好些小小孩穿著亮晶晶的公主裝跑來跑去,臉上畫成卡翠娜骷髏的樣子。他們拿著小小的南瓜,要拿來裝大人給的糖果。

莎拉是做好萬全準備才來的,她帶了滿滿一袋的糖果。消息在孩子間傳了開來,於是她身邊簇擁著臉上畫著卡翠娜骷髏、手裡拿著南瓜的孩子,很多南瓜裡還點上了蠟燭。「阿姨!阿姨,謝謝!」莎拉蹲下來發糖,一派以前當小學老師時冷靜慈愛的架式。「我的班上每一年也會做這種有蠟燭的南瓜來慶祝亡靈節,但只要有一點火,學校的行政單位就會叫你不要做了。」她苦笑著說。

聖塔菲德拉拉古納當地的原住民稱為普瑞佩查人,他們最著名的就是獨特的金字塔建築,還有用珍貴蜂鳥羽毛做成的馬賽克拼貼。一五二五年,普瑞佩查族人的領袖眼見天花肆虐,就連所向披靡的阿茲特克人也敗給了西班牙人,於是他也向西班牙輸誠。今天,此地的學校以普瑞佩查族及西語做雙語教學。

今天,許多歡迎死者的元素—音樂、線香、鮮花、供品,早在十六世紀西班牙征服當地之前,就已經為原住民所使用。西班牙統治時期,有位道明會修士曾提及原住民很樂意採用天主教諸聖萬靈的各種慶典,就是因為這能夠非常完美地包裝他們原有的慎終追遠節日。

接下來幾百年,不斷有人想要根除這些做法。畢竟這些方式在「希望能將死亡逐出社交生活的德高望重菁英階層」看來,是非常驚世駭俗的。一七六六年,官方禁止原住民在家族墓園中聚會,殘酷地切斷了原住民與先人間的聯繫。然而習俗往往能找到方法繼續留存,這些傳統也是。

在聖塔菲德拉拉古納有戶人家,房子上方的標語用普瑞佩查語寫著:「科內利奧爸爸,歡迎回家。」科內利奧的祭壇占滿了整個房間。我把帶來的香蕉跟柳橙放在越來越高的供品堆上,家族中的女性家長趕忙走進來,端上好幾大碗熱騰騰的墨西哥玉米肉湯給我們,還有用玉米、肉桂、巧克力製成的熱飲。對於當地人家而言,這晚並非只是單向地接受別人獻給逝去親人的心意,而是與鄰里鄉親交流的機會。

在房間一隅觀察著一舉一動的,是科內利奧爸爸本人,他以等身大肖像的形式出現。他坐在一張摺疊椅上,披上斗篷,穿著黑色高筒運動鞋,歪戴一頂白色牛仔帽,彷彿是下午打個小盹。

祭壇的中央放著科內利奧的裱框相片,相片中的他戴著和肖像一樣的牛仔帽。照片後面立著一個木製的十字架。上頭掛著最具代表性的糖骷髏,也就是用糖做成五彩繽紛的骷髏頭⋯⋯還掛著貝果。「莎拉,在祭壇上掛貝果,這正常嗎?」我問道。

「正常啊,」她說,「你之後會看到很多貝果。」

拜訪好幾戶人家獻上心意之後,我問莎拉哪一個祭壇最能感動她。「最快樂的時候不是看到祭壇,是看到孩子們。」她朝一名小男孩比了比。那孩子大概三、四歲,拎著他的南瓜桶,穿著超人披風,搖搖擺擺從我們旁邊走過。「五味雜陳啊!我兒子活著的話,現在應該正好跟他一樣年紀。」小超人很羞怯地拿著桶子過來要糖。

莎拉在馬可.安東尼奧.巴瑞戛的墓前停下腳步。馬可在一歲時夭折,照片裡的馬可頭上飛過一隻鴿子。他的墓是一座堡壘,約二公尺高,反映出父母哀痛的程度。馬可十二年前早逝,但他的墳還是擺滿蠟燭跟鮮花,證明喪子之痛永遠不會消逝。

來墨西哥之前,我知道莎拉的兒子夭亡了,但不知道實際狀況。有次我倆單獨待在旅館房中,她說出了令人傷心欲絕的往事。

莎拉第一次照超音波那天,本來很健談的產檢人員,在手中的掃描器滑過莎拉的肚子時,突然安靜了下來。「我去叫醫生來。」她說。

到了第二次照超音波時,那位專科醫師直白得讓人嚇一跳。「啊,這裡可以看到扁平足。」她邊看邊說。「這隻手有三根指頭,這隻有四根。心臟發育很差。看這兒──還是有兩隻眼睛啦!大部分都沒有。」然後是最後一擊:「我實在不覺得這一胎能活下來。」

莎拉的寶寶有巴陶氏症,這是一種很少見的染色體病症,會導致智力和生理異常。患有巴陶氏症的孩子,生出來後大多活不過幾天。

第三位醫師告訴莎拉:「如果妳是我太太,我會建議妳這胎不要生下來。」

第四位醫師提供了兩個嚴峻的選擇:第一個是在同一家醫院引產,她的寶寶會在子宮外活一段很短的時間,然後死去。第二個選擇是終止孕期。「我在洛杉磯有認識的人可以幫你做。」醫生說,「已經這麼後期了,通常她是不做的,但我會幫你打電話給她。」

到了這時,莎拉懷孕已經快六個月了。她掛了號,努力想疏離與寶寶的關係,以便為接下來要發生的事做好心理準備,可是寶寶在她肚子裡踢啊踢的。她並不想要人家拿走孩子。「他不是我身體裡的什麼異物,他是我兒子。」

要在這麼後期終止懷孕,必須要在三天內看三次診。一票抗議人士堵住莎拉跟魯賓的路,不讓他們進診所。「有一個女的特別兇,一直大吼說我是殺人兇手。我受不了,就直直走到她面前大吼:『我的寶寶已經死了!妳怎麼敢這樣!』」

他們在診所裡等了一個小時,一面聽著外頭隱隱傳來的抗議吼聲:「喂,寶寶死掉的那位太太!聽著,我們還是可以拯救你!」

這是莎拉跟魯賓人生中最慘的三天。當時需要照最後一次超音波。莎拉別過頭去,沒有看螢幕,但魯賓看到寶寶動了動他的手,彷彿在揮手道別。

莎拉能聽到另外一個診間裡有位年輕女孩令人揪心的啜泣聲。這女孩因為懷孕而試圖自殺。「我不想生!我不想生!」女孩高聲尖叫。

「我想去安慰她,告訴她,她的小孩我會帶走。」莎拉心裡這麼想著,「但那並不是我想要的。我想要『這個』寶寶,我的寶寶。」

整個程序的最後一天,所有醫護人員都進來站在莎拉的手術檯邊,述說發生這種事他們有多遺憾,還有保證會好好照顧她。「這個地方,大家用最大的善意對待我,」莎拉說,「但這個地方,對我來說,是死亡的所在。」

三年多後,喪子的重擔就像是常固莎拉體內的錨。在辛祖坦的墓園哩,莎拉盯著小寶寶馬可的照片看,而魯賓則深情地揉了揉她的腰。她開口打破沉默:「做父母的就是想要讓大家看看自己的寶寶。他們好自豪。如果寶寶死了,這個機會就沒了。而這是他們的機會,可以讓大家看看他們還愛自己的孩子,還是很以他們為傲。」

兒子夭逝了,莎拉的感覺並不是自豪,而是恰恰相反的情緒。她感受到自己必須維持「莊嚴」,還有那股不把傷痛說出來的壓力,以免她這撕心裂肺的創傷會害別人心情也不好。

西方的葬儀社最愛「莊嚴」一詞。美國最大的葬儀公司甚至還替這個詞申請了商標。所謂「莊嚴」,說穿了其實常常是保持沉默,是強作鎮定,是僵化的形式。守靈時間兩小時整後,送葬到墓園。棺材甚至還沒有下地,家屬就離開了墓園。

在這個墓園當中,我們發現了一個又一個紀念幼兒的墳墓,包括亞德爾.特拉斯.德拉克魯茲。他只活了一個多禮拜,而他的出生日就是莎拉原本的預產期。亞德爾的父母坐在墳邊。有位小女孩躺在母親懷裡,還有一個年紀大一點的男孩在墓旁熟睡著,身上蓋著一條毯子。

克勞迪歐.龍尼茨主張,無論是採用還是改造亡靈節的習俗,最後都有可能拯救墨西哥北方鄰居們的生活情感面。在他筆下,墨西哥人有「療癒的力量,而且能夠治療美國最痛苦的慢性疾病:不肯正視死亡⋯⋯還有拋下失去至親的人,任其處於某種孤獨的禁閉之中」。

待在死亡終點等候的小天使

在墨西哥的最後一天,我們回到墨西哥市,造訪了卡蘿的故居,也就是著名的藍色之家。卡蘿在這幢房子出生,也於四十七歲時在這裡逝世。「雖然聽起來很不尋常、很怪,但來這裡幾乎算是我表達感謝的一種方式。」莎拉如此解釋,「卡蘿幫助了我。來藍色之家,是一趟朝聖之旅。」

「我想大部分的母親多少都有點害怕孩子出生後被綁住。」莎拉說,「我一直都很清楚,因為自己沒有小孩,才能夠做這些事情、去這些地方、展開這些朝聖之旅。我很清楚自己所擁有的時間。我能有這些時間,是因為付出了慘痛的代價,這些時間也因此變得更加彌足珍貴。」

藍色之屋展出了卡蘿的畫作《芙烈達與剖腹手術》。在這幅未完成的作品中,卡蘿的肚子被切開,躺在一個足月的寶寶旁邊。莎拉見到這幅畫時,倒抽了一口氣。「這是我第一次親眼見到其中一幅畫作。就好像在真實生活中面對面遇見網友,讓人情緒很是激動。」

卡蘿對於懷胎生子的感受到底是什麼,或許永遠都無法水落石出。有些傳記作者太急於保護她聖潔的形象,於是把她多次的墮胎塑造成是令人身心交瘁的「流產」,不然她是很想當母親的;其他傳記作者則堅稱,卡蘿對於孩子不感興趣,而她「健康不好」只不過是藉口,用以擺脫文化對於組成家庭的期待。

樓上,卡蘿小小的臥房中,有一個前哥倫布時期的甕,裝著她的骨灰。單人床上放著她的死亡面具,令人不寒而慄。提醒眾人,藝術家曾在這個房間流血、死去。卡蘿曾在床上方掛過一幅畫,畫中是一名死嬰、待在白色襁褓中,頭戴花冠,躺在緞質枕頭上──是一位小天使。

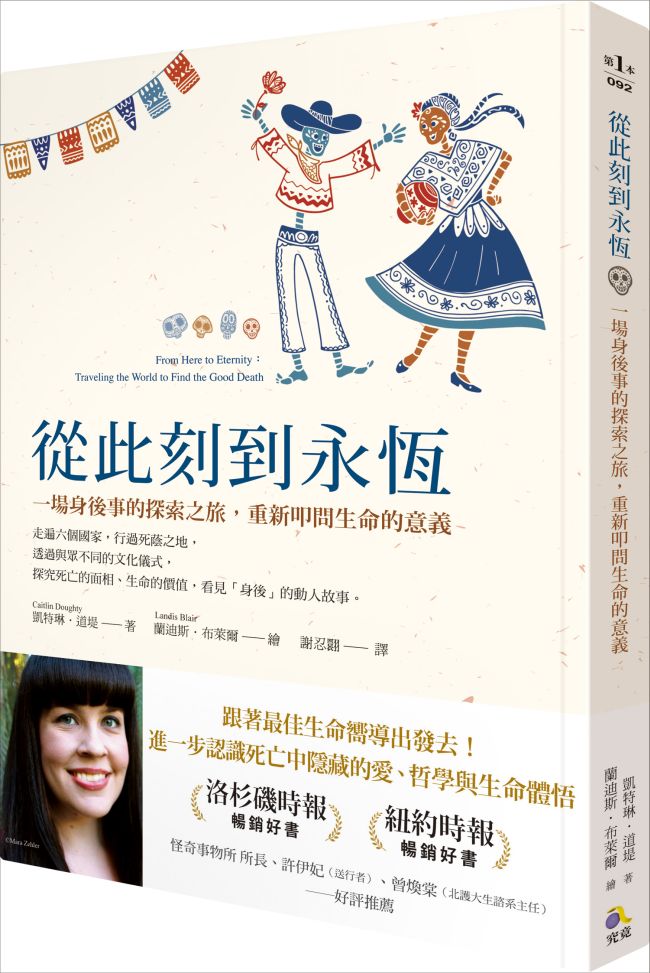

書籍資訊

書名:《從此刻到永恆:一場身後事的探索之旅,重新叩問生命的意義》

作者:凱特琳.道堤(Caitlin Doughty)

出版:究竟

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案