他是如何從一個革命青年,成為二十世紀最有影響力的獨裁者?

21世紀的俄羅斯會重蹈20世紀的覆轍嗎?

文|奧列格.賀列夫紐克(Oleg V. Khlevniuk)

譯|陳韻聿

根據某些人的回憶,史達林宣稱,他的每日標準閱讀量大約是四百到五百頁。比較有可能的狀況是,他在某幾天的閱讀量的確很大,或者他習慣迅速瀏覽,將注意力集中在特別有意思的內容上。無論如何,我們很難想像,史達林如何能維持每日四百到五百頁的閱讀量。先不說公務文書,史達林光是每日的行程就常常被持續數小時的會議和辦公室會面填塞,另外還有同樣長達數小時的別墅餐會和定期舉行的觀影會。最後還得加上一筆:史達林「勤於筆耕」,著述不少。如果我們仔細檢視史達林的生活日程表,會發現他根本沒什麼時間「與自己獨處」,或是在沒人打擾的情況下閱讀、沉思。

話說回來,史達林的確是愛書人,他的人格養成與閱讀有不小的關聯。史達林還是個少年時就親近革命圈了。這個圈子十分看重智識領域的活動和分析論述的能力──縱使論述的意識形態可能是片面的、在政治上有明顯的功利主義傾向。片面、傾向性明顯的思維和議論對史達林的自我養成有深刻影響。他讀的盡是「有社會意義」的書籍,對馬克思與列寧的著述也死心塌地鑽研。此外,某位文學研究者在仔細分析史達林的著作與發言後發現,史達林在虛構類文藝作品(fiction)領域雖然號稱「博學多聞」,實則頗有認知與品味上的侷限性:他熟稔蘇聯文學,但對於「舊俄」和國外的經典文學則「孤陋寡聞」。史達林的藏書清單透露出他的閱讀確實是政治需求導向、意識形態「偏食」的。說得準確些,這裡所謂「藏書」指的是因為有大量「史達林閱讀筆記」,而得以保存於他個人檔案的書刊雜誌,總計三百九十七本。當然,史達林讀過的書不只這些,但他確實對它們特別用心──從評註和重點線就看得出來。

上述近四百本「藏書」中,列寧的著作就占了大部分,總計七十二本。史達林非常仔細地研讀它們。事實上,他的部分個人著述就是對列寧思想的演繹、改編和「普及化」。他常在公開演說時引述列寧,就連與親近的黨同志磋商事務時也會引用列寧著作,彷彿它們是聖經或行動守則。史達林時代的某位部長曾說:「我參與過史達林出席的大型、小型會議和報告。我注意到他有個習慣。如果有人給他一個具體、務實,但不太尋常的建議,他會走到擺有列寧著作的書櫃旁,想一下,然後拿出其中一本。他有時會說:『讓我們來看看,弗拉基米爾.伊利奇對這個問題有什麼說法。』然後,他會把看到的內容唸出來或轉述。」相較之下,史達林對馬克思和恩格斯的興趣小多了──這可從他的文章和前述「藏書」中看出,馬恩兩人著作總計只有十三本。雖然馬克思主義號稱是蘇聯的官方學說,蘇聯的「聖像壁」上也可見到這兩位蓄著大鬍子的宗教導師肖像,史達林有時仍不忌諱對經典提出自己的想法。一九三四年,在寫給政治局委員和黨組織意識形態工作領導人的便函中,他批評了恩格斯的部分作品:「無論過去或現在,恩格斯一直是我們的導師──只有白癡會質疑這點。但這並不表示我們得粉飾、掩蓋他的錯誤,更不用說把他的錯誤標榜為顛撲不破的真理。」

值得一提的是,在前述近四百本充滿評註和重點線的史達林私人「藏書」中,有二十五本是他的個人作品。「藏書」中比較重要的部分還包括俄羅斯與國外社會民主主義理論家的作品,總計超過三十本,其中有布爾什維克理論大家的文字──波格丹諾夫、普列漢諾夫、考茨基、布哈林、托洛茨基等等。此外,史達林也收藏並精讀了十九本布爾什維克於革命前發行的地下刊物──主要走分析評論路線的《啟蒙》雜誌。史達林也「典藏」了許多他執政時期的宣傳與教學材料。總而言之,馬克思—列寧主義大師(包括史達林自己)及其鼓吹者的作品,占了史達林「藏書」的大部分。

除此之外,歷史類書籍也是史達林閱讀材料的重要組成,其中包括數部出版於帝俄時代的俄羅斯歷史概論。史達林熱愛歷史,常在寫作、公開談話及與同志對話時引用歷史事件及運用古今類比,更發起籌備新的歷史教科書,甚至參與了部分的編寫工作。在史達林支持下,蘇聯生產了大量的歷史讀物及影片。眾所皆知,史達林對兩位俄羅斯沙皇備感親切:彼得一世(彼得大帝)及伊凡四世(伊凡雷帝);主要原因不脫以下幾個:他們「整合」並擴張了俄羅斯領土、增強國家軍武、對付內部敵人毫不手軟。事實上,史達林之所以對歷史特別有興趣,是因為他可藉歷史合理化自己的政策。了解這點,我們就不會追究為何史達林對歷史的學術性探討乃至事實查證興趣缺缺,卻對歷史的「實用價值」和「可塑性」興致勃勃。舉例而言,史達林宣稱,伊凡雷帝是拯救俄羅斯免於分崩離析的戰士,讓俄羅斯免於二度「韃靼枷鎖」之害。在史達林看來,伊凡雷帝鐵腕統治下的殘酷迫害不但是必要之策,甚至還「有待加強」:「他應該要更有決心。」冷戰期間,史達林稱讚伊凡雷帝「堅守民族立場,不放外國人進來,不讓外來影響滲透國內」。與此同時,史達林批評他喜愛的另一位俄羅斯君主彼得大帝對外國人太「自由開放」。不過,和蘇聯史比起來,帝俄時代的歷史被「調整」以符合當下政治考量的程度還不算太嚴重。偽造和改寫黨史的重大工程在史達林的熱心參與下暫可說大功告成──當今政權的意識形態聖經出爐,名為《蘇聯共產黨(布爾什維克)黨史簡明教程》。這部著作於「大恐怖」正如火如荼進行的一九三八年問世;透過它,史達林徹底確立自己是與列寧平起平坐的布爾什維克主義與革命運動領袖。許多與布爾什維克相關的歷史事件要不「被消失」,就是被扭曲得難以辨識。至於那些在此之前已被「解決」的反對派領導人,則被宣告自始至終為「人民公敵」。

史達林對軍事問題的興趣很大程度上也帶有歷史色彩。除了軍事準則,他也仔細研究了幾部戰爭史和作戰理論,包括普魯士軍事理論家克勞賽維茲和帝俄—蘇聯軍事理論家斯維欽的作品。從史達林的「藏書」看來,他特別關注的哲學家除了馬克思主義者,還包括柏拉圖和著有哲學思辨集的佛朗士。史達林研讀並勤做評點的經濟學書籍相對較少,主要是蘇聯時期的政治經濟學著作。在文學藝術方面,史達林的「藏書」中有幾本文學雜誌、托爾斯泰(小說《復活》)、薩爾悌科夫—謝德林、高爾基及其他蘇聯作家的作品。

無庸置疑,現存「藏書」遠遠不足以表現史達林對蘇聯當代文學的關注。其他資料顯示,史達林時常閱讀蘇聯作家的作品,不時針對舞台劇、電影劇本等發表意見,也頒發文藝獎項。文藝界既有他的「寵兒」,也有「眼中釘」──後者往往被迫害,就算天縱英才也一樣。文壇領袖也得受公開檢視、批判。在「史達林管理學」中,就算是「創作者」也得認清自己在政權控制下是如何脆弱和缺乏主體性。史達林確實有能力判定文學作品「高下」──前提是這些作品必須先通過他的政治考驗。或許正因如此,史達林容忍、甚至「保護」了某些雖然很有才華,卻對政權沒有好處、更可能構成危害的作家,其中包括布爾加科夫。不過,話說回來,這些作家的創作仍受到嚴密監控,最多只能勉強餬口,在創作、政治與現實生活擠壓間不斷摸索那隱微的平衡界線。獨裁者史達林之所以對文學和戲劇有興趣,主要是因為它們是不可忽視的意識形態工具,也是操縱社會、集體洗腦的手段。官方認可的作家為國家服務,也組成了國家龐大宣傳機器的一部分。作家、藝術家、作曲家組成官方職業團體,完全從屬於國家。這些團體如同蘇聯的國家經濟缺乏效率,其官僚體制不斷肥大增生,讓庸才出頭、天才低頭。高爾基曾在一九三六年的一封信裡私下抱怨:「早就該注意到(…)作家協會裡的那三千個人有多麼缺乏責任感。這三千個人裡面至少有兩千個和文學搭不上邊(…)。」高爾基是史達林「欽點」的蘇聯文學領袖。

一國之首史達林知道文學巨擘高爾基對作家協會觀感不佳。高爾基的來信至今仍保存於史達林檔案中。不過,史達林對蘇聯文學整體水平不高這一點並不是特別在意。他是政治人物,他為權力而活。因此,他是拿政治的尺去衡量文學和藝術作品的價值,他看重的是這些作品的意識形態內涵和可能帶給宣傳工作的好處。對史達林而言,理想的藝術表現應把握「簡單」、「易懂」等關鍵因素。他肯定直接、易於掌握、避免造成大眾消化吸收困難的創作,也歡迎不「賣弄」技巧學識的政治勸諭和教化作品。文藝界受此號召,以白描、群眾容易理解的手法「反映現實」,但這「現實」──「正確的」,或謂「社會主義式」現實──卻往往是虛構、臆測的。也就是說,文藝作品被期待反映的不是眼下確實存在,而是「應該」存在的現實。此外,這類作品也必須能分散閱聽人對艱困生活的注意力,培養他們為黨為國犧牲奉獻在所不惜的精神。

要了解史達林的文化偏好、品味,有一項極有意思的歷史材料可供參考──史達林與黨同志在克里姆林觀影室的談話紀錄。史達林對影視作品的評論不脫政治實用主義的框架。他要求電影必須兼具教化與娛樂效果,「要歡樂、帶勁兒、好笑」、「絕不能一味沉悶,在心理分析的迷宮裡轉來轉去。不需要讓人沉浸在毫無意義的哲學思辨中」──史達林如是說。正因如此,他非常喜歡蘇聯歌舞喜劇片《快樂的人們》。這部電影向好萊塢喜劇典範看齊,並不講究內容深度,也沒有強烈政治性,然而正如史達林所言,「引人入勝」,足以讓觀眾「愉快地休息一下」。在克里姆林觀影室看電影時,史達林不時丟個三言兩語,評論劇情、畫面和主角言行,彷彿「現實」歷歷在目。他可以不斷反覆觀賞自己特別喜歡的電影,例如《恰巴耶夫》一片,他於一九三四年末至一九三六年初這段期間就看了整整三十八次。不過,光是同一部片重複觀看將近四十次還不足以展現史達林的「品味堅持」。二戰後,史達林繼續反覆觀看戰前拍攝的電影,包括他最愛的歌舞喜劇片《伏爾加河》。

史達林在戲劇與音樂方面的品味也十足保守。有強烈實驗傾向的戲劇導演梅耶荷德被史達林批判為「怪里怪氣」、「矯揉造作」、「裝腔作勢」。史達林也帶頭反對創新的音樂風格,宣稱形式上的創新是作曲家「形式主義」作祟。蕭士塔高維契就是反「形式主義」政治運動的受害者之一。史達林有上劇院看戲的習慣,他偏愛傳統風格的舞台劇、歌劇和芭蕾。年復一年,克里姆林舉辦的官方接待活動都有了無新意的音樂相伴,曲目一律走傳統路線。根據女兒思薇特蘭娜的說法,史達林收集了大量俄羅斯、喬治亞和烏克蘭民間歌曲錄音,而且「其他的音樂他也看不上眼」。這是誇張的說法。不過,史達林的音樂品味的確不是特別高明,他只對自己習慣、了解的有興趣。他對唱片的評語也很直白:「糟糕」、「垃圾」、「空虛」。

在視覺藝術方面,歷史學者認為,史達林懂得不多。這個藝術領域一樣受制於嚴格的思想檢查和「社會寫實主義」框架。根據研究者的看法,史達林的品味不脫「俄羅斯普通民眾保守、傳統主義式的偏好」。史達林認為,一幅好的繪畫作品應該有「淺顯易懂的主題、寫真式的描摹、流暢的畫法,『不要亂塗』」。史達林統治時期的繪畫就是他個人品味的最佳展現:畫布上,政治領袖和勞動模範們各個宛若紀念雕像,展現制式「英姿」。根據史達林時代的主流美學標準,當代流派的繪畫作品「有礙觀瞻」,其最好的下場,大概就是落腳於美術館庫房,但上不了檯面。史達林的「獨到」品味可見於他女兒對其近郊別墅的描述(此為引用率頗高的資料):「(…)房間和廳堂牆面上掛了許多放大版的、看來像是雜誌上的孩童照片:滑雪的男孩、用牛角餵小羊喝奶的女孩、在櫻桃樹下的孩子們……等等。在大廳出現了畫廊(畫是複製品,不是原作)(…)畫作描繪蘇聯作家(…)有一幅加上畫框和玻璃的畫是列賓〈扎波羅熱人給土耳其蘇丹回信〉的複製品。我的父親十分推崇這個作品,也很愛向其他人複述畫中不太體面的回信內容(…)我不習慣這一切,覺得怪,畢竟我父親對繪畫和攝影從來不特別有興趣。」 許多人誤以為,史達林在牆上掛的是從雜誌剪下來的複製畫。事實並非如此。取自雜誌的照片和複製畫是交由印刷廠特別放大、處理過,然後再裝框的。除了女兒思薇特蘭娜列舉的,在不同時期,史達林別墅的牆面還有不同的蘇聯「經典」繪畫作品複製品「進駐」,其中包括畫有史達林本人的。說來說去,在視覺藝術方面,「史達林美學」的重點要求就是所謂的「生活化」和「社會寫實主義」莊嚴隆重、慶典式的視覺意象──彷彿注定流芳千古、充滿正面情緒的領袖會談,歡聲雷動的場面,臉部表情「光彩逼人」的人民群眾……。史達林無法忍受「雜亂無章」──在視覺藝術領域也是如此。

史達林的文藝偏好與他個人的文風和闡述方式可謂「相互輝映」。許多人注意到,史達林並不善於辭令,無法滔滔雄辯,本書讀者只消聽過一段史達林公開講話的錄音檔就能理解這點。不過,史達林的書寫倒是比他的即席演說高明。「作家史達林」追求的是清楚明瞭的風格,為此他甚至不惜「一切從簡」。他大量使用重複句,彷彿企圖將特定想法牢牢釘在讀者意識裡。與其他布爾什維克演說家或政論家不同,史達林的論述稱不上文采煥然──不過,他根本連「曖曖內含光」也不講究。他的文字索然無味,但確實易讀易懂。他是口號和模組化用語的專家。在一個教育講求普及,卻對深度沒有特別要求的社會(在人文社會科學領域尤然),這樣的論述確實有效。

史達林的母語是喬治亞語。孩提時代,他完全使用喬治亞語做口語溝通;年少時期,他用喬治亞語寫詩和鼓吹革命的文章。後來,他有時也會使用喬治亞語。大約八、九歲時,小約瑟夫(即史達林)開始學習俄語。他學得很好,幾乎就像是他第二個母語,不過,他的口語俄語一直帶著濃重的喬治亞口音。「喬治亞特色」也可見於他的俄語寫作。整體而言,史達林的俄語寫作合乎規範,更不乏表現力,然而,字裡行間仍可見違反語言習慣的修辭或不適當的用法。針對這點,研究史達林語言的專家可輕易從已出版的文字抽樣舉證:

敵人越張狂(…)布爾什維克就更加為新的鬥爭火熱;布哈林一夥人(…)在弄鬼;如果階級鬥爭的一端是在蘇聯進行,則其另一端是延伸到了圍繞我們的布爾喬亞國家;革命(…)總是一端滿足勞動群眾的需求,另一端則打擊群眾在暗處和明處的敵人。

類似的例證亦可見於不公開的公務文書。史達林還是總書記時,總會在政治局決議文定稿前將其瀏覽、檢視一番,更不時「做適當調整」。有幾次,正是俄語未至精熟,讓他露了餡。例如,一九二五年一月八日的決議中,有這麼一句:「無法沉默以對」,被史達林改為不合俄語語法的:「無法對以沉默」類似例子不勝枚舉。

除了喬治亞語和俄語,史達林是否還通曉其他語言?沒有確切資料能直接佐證這一點。革命前,史達林曾到歐洲數次,去過柏林、斯德哥爾摩、倫敦、維也納和波蘭的克拉科夫。不過,史達林在旅行期間應該沒有認真學習外語的條件或需求。他出國都是為了黨務,接觸的人也都是黨同志。他有一部主要處理民族議題的「名作」,其中引用了德語文獻,寫於他一九一三年身處維也納期間,為此他找了通曉德語的顧問幫忙。一九一三到一九一七年流放圖魯漢斯克邊區期間,史達林似乎嘗試過學習外語。他曾寫信請人幫他寄來德語作家的作品(我們無法確定,他是否曾指定寄來的作品必須是德語版本)。一九一四年二月,他寫信到巴黎給一個俄羅斯流放犯支持團體,請對方寄給他法俄辭典及一些英語報紙。一九一四年五月,在史達林寫給季諾維耶夫的信中有這麼一句話,讓我們有理由推斷,史達林曾學習英語:「萬萬拜託,給我隨便寄來一本英語(社會議題)雜誌吧(舊的、新的都無所謂,重點是有東西讀,不然這裡完全沒有英語可唸,我怕缺乏練習,會讓我前功盡棄,學了等於沒學)。」一九一五年十一月,史達林又給同志發了信:「你們何不給我寄點法語或英語的有趣東西來讀讀呢?」 一九三○年,在南方度假時,史達林請妻子寄給他英語教科書。史達林對語言學習的態度有多認真,他的精進程度如何?現存史料無法為這些問題提供確切答案。可以肯定的是,從現有資料看來,在與眾多外籍人士會面時,史達林從未試圖展現自己的語言功力。

要對史達林的個性與品味有更全面的了解,就不能不提他對粗鄙字眼和下流笑話的偏好。在別墅聚會上,史達林和賓客常演唱不甚文雅的俚俗歌謠。如同前面提到的,根據他女兒的說法,史達林「很愛向其他人複述不太體面的回信內容」。在第二次世界大戰開戰前幾天,心情顯然煩躁低落的史達林建議國家安全部部長梅爾庫洛夫「問候」一下蘇聯在德國空軍的耳目:「幹你老母」。國家安全部部長伊格納切夫曾抱怨,史達林會用極其不堪的字眼辱罵他。有時候,蘇聯高階領導人會互相畫諷刺畫自娛娛人,就算風格、主題不堪入目也無所謂。舉例而言,在某幅「幽默小品」中,財政部部長布呂漢諾夫被吊掛,繩子一端綁著他的生殖器。史達林對此作的註解為:「政治局委員們知悉:基於其目前及未來即將犯下的罪過,特處以布呂漢諾夫吊刑,繩子綁在他的睪丸上。如果他的睪丸經得起考驗,可以判他無罪;但如果睪丸耐不住,就讓他淹死在河裡吧。」 顯然,史達林認為自己十分風趣。

粗鄙下流的言談和作風並不只是好玩而已,而是領袖史達林的「英雄本色」。可以說,史達林的神學院教育、自我養成、政治經驗和人格特質──這些因素在交互作用下,形成了一種不怎麼吸引人,卻對掌握權力極度有用的心智狀態。史達林過度簡化現實,將各種複雜的現象與機制「齊頭式」歸納、收攏為階級鬥爭以及資本主義與社會主義的對抗。這樣的思維竟比史達林個人與史達林體制更「長壽」。無論我們如何解釋史達林式的簡化思考從何而來,諸如歸咎於神學教育或他對列寧版馬克思主義的「愚忠」,有件事是肯定的:對階級的扁平化想像提供了獨裁者史達林不少方便。一維式的階級鬥爭觀讓人忽略現實,將受害、犧牲者視如草芥,容許政權將其所犯下的重大罪行解釋為歷史的必然與不得不然,但同時卻將他人的錯誤宣告為罪大惡極。這樣的世界觀也允許合理化「栽贓」,將犯意或罪行強加於無辜者。在一個文化水平相對低落的國家,「簡化」可以是操弄社會的方便利器。

史達林所塑造的、奠基於主觀思維的世界觀其實是站不住腳、易於被攻破的。它太粗糙、解釋力薄弱,經不起現實考驗,卻製造大量的矛盾與破綻。然而,有益於國家的意識形態修正、調整,卻被史達林視為(事實上,並非毫無根據)對政權的威脅。因為「不輕易向現實低頭」,史達林只好以強硬的意識形態及政治教條主義回應來自現實面的挑戰。在本書中,讀者將不只一次看到,史達林只有在危機高度尖銳化時,才願意做有限的改變。史達林將自己隔絕於現實之外,「縱情」於意識形態論辯的象牙塔,也盡其所能拉別人入塔內。在史達林個人檔案中(他親自編纂了許多內容),幾乎沒有類似「專家意見」的文件。與此同時,偌大土地上的蘇聯子民卻得鑽研史達林的著作,主題包括語言學、政治經濟學等, 還得跟著圍剿所謂的「形式主義者」和「世界主義者」(cosmopolites)。因為害怕變動、擔心西方世界「腐蝕人心」,史達林大力排斥某些當代科學研究成果,例如遺傳學。他只相信「摸得到、看得見」,或自己了解、且主觀認定於政治無害的事物。

最終,我們將看到,史達林的教條主義和他對複雜性的排斥大大阻礙了國家發展。不過,就連在人生最後幾年,史達林也沒有意願改變那將他推向權力高峰的政治體制──這體制的開端正是「史達林革命」。

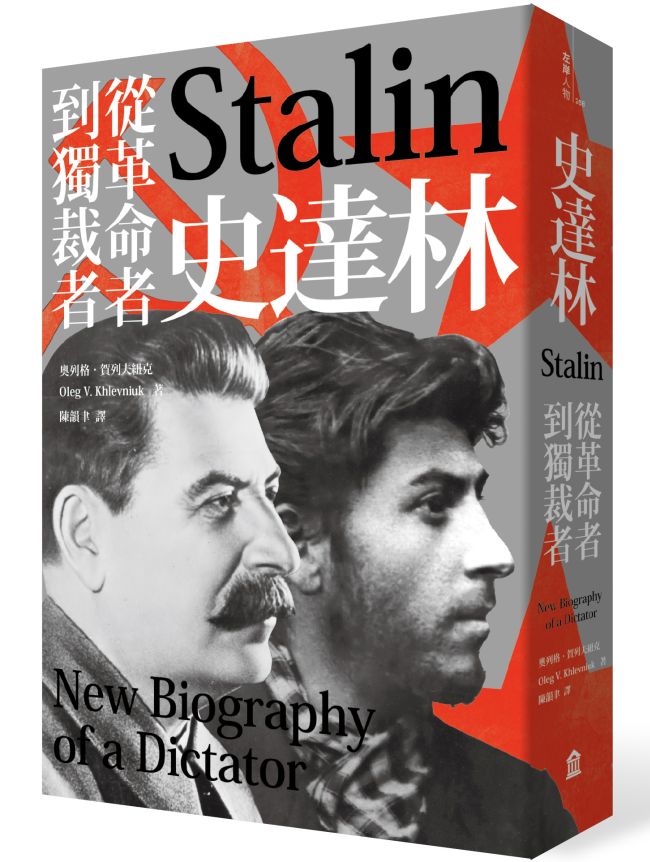

書籍資訊

書名:《史達林:從革命者到獨裁者》 Stalin: New Biography of a Dictator

作者:奧列格.賀列夫紐克(Oleg V. Khlevniuk)

出版:左岸文化

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案