我靜靜地凝視著電腦螢幕的畫面,意識到自己曾經跟眼前這份影像中的大腦主人有多麼親近。如果我從這些影像發現她的大腦有所反應該怎麼辦?

我暫時把這個問題拋諸腦後,再次仔細地盯著眼前的螢幕瞧。

然而,我看到的只是一片黑暗、空虛的大腦影像。那裡什麼也沒有,我無法從那份影像中窺見任何一絲有關莫琳的線索。因此,當時莫琳的狀態依舊宛如一道難以破解的神祕謎團,再度深深地沉入我的心底。

文|安卓恩‧歐文(Adrian Owen)

譯|王念慈

科學家把介於有意識與腦死的模糊地帶稱之為「意識灰色地帶」,這類患者不是腦部嚴重受創,就是中風和退化性疾病(如阿茲海默症和巴金森氏症)的受害者。雖然這些病人很多對外界都沒有反應,且他們的醫生和家屬也都認為他們無法思考,但這當中卻有為數不少的病人不太一樣。

沒多久我們就有了實際在病人身上應用這套溝通方法的機會。一名二十二歲的東歐男性患者,符合我們應用這套溝通方法的條件。

我們暫且以約翰代稱這名青年,他五年前騎機車時被一輛車撞到,強烈的衝擊力道讓他的後腦出現大範圍的腦挫傷(cerebral contusion,屬腦外傷的一種,往往會造成大腦中的小血管廣泛性微出血,而這些溢流出的血液則會進一步對周圍的腦組織造成傷害)。史蒂芬的團隊花了一個星期的時間仔細地評估了約翰的狀況,但約翰的狀態始終未見起色,他們也只能一再地將他診斷為植物人。

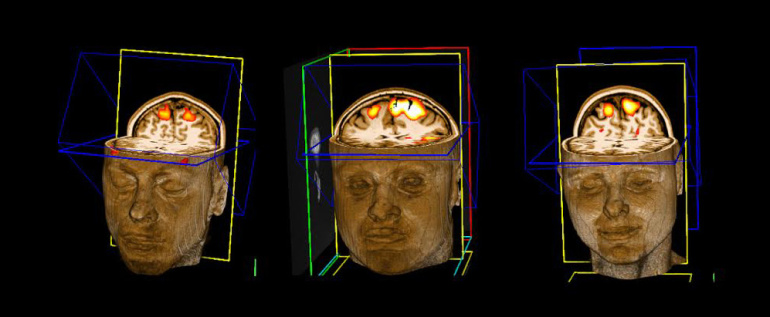

那個時候曾經來我劍橋實驗室裡見習的梅蘭妮.波利已經重返列日,成為當地醫院的神經科臨床住院醫師。她把約翰送進功能性核磁共振掃描儀,並請他在腦中想像自己在打網球畫面。儘管過去五年約翰始終毫無反應,但他的大腦掃描結果令人振奮;掃描影像顯示,他確實可以按照梅蘭妮的要求執行想像打網球的心理任務。

於是,史蒂芬從比利時打給我。他在電話中問我:「你願意讓我們的團隊用你們的那套溝通方法掃描約翰嗎?」我立馬一口答應,緊緊抓住這個我們潛心等待以久的機會。史蒂芬告訴我,他們打算在明天晚上用我們新創立的掃描方法試著和約翰溝通,梅蘭妮和他的一名學生奧黛莉則會負責打理執行這場掃描的所有相關工作。

這個消息讓我和馬汀雀躍不已,和史蒂芬通完電話後,隔天一早馬汀便迫不急待地跳上最早一班的火車趕往列日,希望能趕快抵達掃描現場,親眼見證這個可能極具歷史性的一刻。

我也很希望馬汀能親身參與這場掃描,因為當時他已經有很多用掃瞄儀跟健康受試者溝通的經驗,而且還編寫了一些聰明的電腦程式,能讓我們更快速、省力的分析所有的掃描影像,歸結出結果。

約翰準備接受掃描的那天早上,我一醒來就趕緊翻身下床,梳洗換裝,穿上一身筆體的西裝並打上領帶。當天我必須去參加一場倫敦皇家協會舉辦的研討會,同時向與會者發表演說。

在我準備踏入皇家協會的會場時,我的手機響了起來。我接起手機,是馬汀從列日的掃描控制室打來的。「他有反應」,馬汀激動地大喊,「他又完成了想像自己在打網球的心理任務。」

現在我們可以問他一個問題嗎?」「問吧!」我站在會場前人聲鼎沸的門廳,拉高音量對著手機大叫。接下來,我在台下等待上台演講的期間,我的手機每隔幾分鐘就會響起。「掃描影像顯示他的大腦前運動皮質好像正在活動,不過我們不太確定。」馬汀告訴我。

馬汀在比利時操作的掃瞄儀跟我們在劍橋的掃瞄儀有一樣的功能,它們都能夠在掃描時同步分析所得的影像結果,只不過分析的精細度並不高,所以有時候我們很難單憑這樣粗略的分析數據準確地評判出掃描的整體結果。「你可以調出掃描的原始數據再仔細看看嗎?」我問道。

假如馬汀可以得到比較好的原始數據,之後我們再用他自己編寫的程式加以分析,一定可以將這些數據理出一個比較清楚的輪廓。

輪到我登台演講的前一刻,我才把手機關機,強迫自己把全部的心神放在我要與台下聽眾分享的講題「化思想為行動:以功能性核磁共振造影掃描儀偵測意識」上。在這四十五分鐘的演講之後,現場有一些聽眾針對我在偵測植物人患者意識方面的研究提問。

台下聆聽這場演講的兩百位聽眾來頭都不小,其中更不乏英國最頂尖的認知神經科學家,不過在演講和提問結束後,他們對我演講的內容似乎都很感興趣並表示認同。演講圓滿落幕後,我一步下講台便迅速閃身到休息室裡,重新開啟手機跟比利時列日保持連線。

此時有一些人也進到休息室,想對正在和馬汀通電話的我進一步請教有關剛剛演講的問題。但此刻我的心早已飛到了比利時,整顆心隨著電話那頭的狀況七上八下,根本無暇應付他們,所以我比出禁聲的手勢,示意他們不要來打擾我。

「他們想要問,我們應該問他什麼。」馬汀說。

「告訴他們,你曾經問過健康受試者的問題都可以。像是他有沒有兄弟姊妹之類的。」

「我們問了,把可以問他的三個問題全問完了。接下來我們要問些什麼?」這一切發生的太快,我們完全沒料到事情會發展的如此順利,還會面臨到沒有問題可問的窘境。我想,或許我們之前根本不相信約翰會回答我們的問題。

「奧黛莉想要問,我們可以問他喜不喜歡吃披薩嗎?」馬汀說。當時我們就像是在進行一種熱線遊戲,我必須靠著電話中傳來的有限資訊,去進一步考量到將來我們在判讀這些資訊時必須面臨的一些重要細節。

奧黛莉的建議帶出了一個重要的議題。剛剛馬汀他們問約翰的問題,除了都只是一些可以用「是」與「否」回答的問題外,這些問題還有一個特色,即:我們可以透過事後的家庭訪問,來確認約翰答覆的真實性。也就是說,像是「你有兄弟嗎?」這個問題的答案就非常具體客觀,答案一定是在「是」與「否」中二選一,之後我們也可以跟家屬進行驗證。

可是像「你喜歡吃披薩嗎?」這類問題,它的答案就不是這麼非黑即白。以我自己為例,我雖然喜歡吃蘑菇口味的披薩,卻不喜歡義式臘腸口味的。因此,如果要我回答這個問題,我會說:「要看是什麼口味的披薩。」

除此之外,與我是不是有兄弟這件事相比,我對披薩的喜好是很抽象主觀的感受,除了我之外,其他人很難從旁去驗證這個答案的真實性。後來我們決定問約翰他父親的名字,還有他在五年前發生意外之前最後一次度假的地方。

奧黛莉聯絡了約翰的家屬,請他們協助我們針對這兩個面向列出一些是非交雜的題目,一切備妥後,她便重返掃描控制室,試著用這些問題正式和約翰展開雙向的溝通。

我們把這套溝通方式實際應用在植物人患者身上的處女秀就這樣登場了;史蒂芬的團隊在列日執行掃描的工作,而我則在倫敦同步連線適時提供他們意見。待馬汀當場利用他先前編寫的程式迅速分析完這些熱騰騰的原始數據後,我們很清楚地發現,約翰切切實實地回答了我們五道問題。我們簡直不敢相信自己的眼睛。約翰真的用他大腦的活動狀態告訴我們:他「有」兄弟,「沒有」姊妹;他父親的名字「是」亞歷山大,而「非」湯瑪士;還有,他受傷前,美國「是」他最後一次度假的地方。

你想離開這個世界嗎?

現在所剩的時間只容許我們再問約翰一個問題。或許是時候放手一搏了,我們應該嘗試問約翰一個我們無法驗證,卻有機會實質改變他人生的問題。

馬汀、奧黛莉和梅蘭妮站在列日的掃描控制室裡,想到他們也許可以問約翰,他是否對這樣的狀態感到痛苦。如果約翰在過去五年一直對這樣的狀態感到痛苦的話,此刻就是他向我們傾訴的機會,說不定我們也可以藉此為他做一些事,減輕他的苦痛。

為了確認這個問題的適當性,梅蘭妮決定打電話尋求史蒂芬的建議。當時我們所有人中,就只有史蒂芬知道在這種情況下,什麼事該做,什麼事不該做,因為史蒂芬不僅是神經科學家,也是擅長處理倫理道德方面議題的專家。

「問他想不想死。」史蒂芬說。

梅蘭妮倒抽了一口氣,「你確定?我們不該問他是否對這樣的狀態感到痛苦嗎?」

「我確定!」史蒂芬回道,「問他想不想死。」

這是個折磨人心的時刻。雖然我們決定要把這段溝通持續向前推進,了解我們從未探究過的事實,但現在我們即將要問約翰的最後一個問題卻可能完全改變這段溝通的意義。這個問題實在是直白地令人害怕,萬一約翰回答「是」呢?

我們應該做何反應?不過其實就算他的答案是「否」,我們也無法為他多做些什麼,頂多只是知道他對這個世界仍有憧憬。

參與這場掃描的每一個人,包括史蒂芬在內,沒有人曾經想過我們竟然會在這個雙向溝通的應用中面臨這種道德上的難題。

過去近十年間,我一直以「跟意識灰色地帶病患溝通」為研究目標,期望終有一天能了解他們的內心,然而就在我不斷耕耘、終於到達這個境界時,我卻完全不曉得自己該如何面對他們對這道「生死題」的答覆。我甚至不確定我們該不該問他這道題目!

話雖如此,但是畢竟史蒂芬才是主導列日這場掃描的總負責人,所以要不要問約翰這個問題還是必須由他來決定。現在想來,我猜當時史蒂芬心裡一定相當清楚這道「生死題」非問不可,因為過去五年來,約翰的家屬也心心念念這個問題的答案。

接下來我很難說我們得到的掃描結果是好是壞,但就某方面來說,約翰對這個問題的回應的確讓我們免於去面對先前所預想的尷尬處境。

只是這樣的結果還是讓我難掩失望,因為當我們問約翰「你想死嗎?」時,所得到的大腦掃描影像並無法讓我們清楚判讀出他對這個問題的答覆。

儘管先前約翰成功靠著大腦活動的變化,明確地回答了我們五道問題,但就在我們問他是否想死時,卻無法從他的大腦活動看出他想要表達的想法。這並不是說約翰對我們的問題不理不睬,而是當下他大腦活動的狀態既非是在想像打網球,也不是在自家走動。

因此,我們根本無從得知他的答案究竟是「對,我想死」或是「不,我不想死」。我不太清楚為什麼會有這樣的結果,但我推測,這可能跟「你喜歡吃披薩嗎?」這個問題有異曲同工之妙,概觀來看,絕大多數的人都無法果斷地用「是」與「否」這兩個字來回答「你想死嗎?」這個問題。

說不定,約翰的大腦狀態要表達的想法是「嗯,這樣要看看我有沒有選擇的餘地!」或「再給你五年,你有多少的把握可以讓我徹底脫離這種困境?」抑或是「你能再多給我一些時間好好思考一下嗎?」約翰回覆這道「生死題」的答案可能有千百種,而這每一個答案皆會讓他的大腦產生令我們無法判讀的活動狀況,因為我們跟他之間建立的溝通密碼就只有想像「打網球」和「在自家走動」而已。

一旦他的大腦活動脫離了這兩個狀態,我們便無從得知他的想法。我們獲准掃描約翰的時間已經用罄,這次我們勢必無法知曉約翰對這個問題的想法了。梅蘭妮、奧黛莉和馬汀將約翰從掃描儀的艙體拉了出來,並將他送回病房。

自傳式記憶和陳述性記憶

與之前我們偵測到植物人患者擁有意識相比,和約翰雙向溝通的經驗更讓我們情緒激昂,因為和約翰雙向溝通的過程,他表現出的不單純是他對周圍事物的感知能力,而是更貼切的表達出他個人的認知能力。我們甚至問了他一個最關鍵、貼近他個人的問題「你想死嗎?」,儘管後來我們無法判讀他對這道題目的回應。

你可能會認為,要回答「你有沒有姊妹」這類簡單的問題根本耗不了你多少腦力,但事實上,你回答這個問題的過程非常複雜。問問你自己這個問題:你有姊妹嗎?我敢打賭,你一定幾乎想都不用想就可以回答這個問題。

你之所以可以這麼輕鬆地回答這道問題,是因為對大部分的人來說,這類問題的答案通常非黑即白;回答「是」就表示你有姊妹,回答「否」就是你沒有。然而凡事總有例外,對有些人來說,這個問題並不是用「是」或「否」就可以回答的。比方說,或許你有一個妹妹,但是她已經過世了;在這種情況下,如果無法在回答中額外加註一些簡短的解釋,你恐怕很難如此果斷地用「是」或「否」來回答這道問題。

不論如何,你有沒有想過你的大腦是怎麼讓你回答出這道問題的?它怎麼知道問題的答案?真相是,你的大腦「知道」的事遠比我們自以為知道的事還多。如果你問電腦「你有沒有姊妹」這道題目,只要你曾將「你有一個妹妹」的訊息輸入電腦,它馬上便可以以此訊息回覆你的問題,但你的大腦不是這麼運作。你的大腦原先並沒有設定好的答案,在它讓你回答出這個問題前,它必須先從你龐大的記憶資料庫中找到你有一個妹妹的蛛絲馬跡。

基本上,大腦中這些證明你有妹妹的記憶證據分為兩大類。第一大類是「自傳式記憶」(autobiographical memory),這類記憶跟你的成長有關。你可能會記得在成長的過程中,你總會跟一個長得和你有點像的人玩在一起,而且這個人的外貌也神似你的雙親。

也或許,你記得你在妹妹二十一歲生日時,送了一個禮物給她。這就是所謂「自傳式記憶」,你的大腦可以依據這類記憶去評判你是否有一個妹妹。至於另一大類可以讓你大腦找到線索的記憶證據,心理學家稱之為「陳述性記憶」(declarative memory),或者說得白話一點,這類記憶就是我們平常指的「知識」。

這類記憶的屬性就好比電腦裡儲存的訊息,它可以直接告訴你,你有沒有一個妹妹。陳述性記憶和你與妹妹相處的經歷完全無關,它記得的只是「你有一個妹妹」的事實,所以在你聽到「你有姊妹嗎?」這道題目時,大腦隨時都能夠以儲存在記憶庫中的事實做為標準答案。

剛剛我有說過,這種記憶其實就是我們平常說的「知識」,所以這類記憶主要是經由學習而得。以「法國首都是巴黎」這個地理知識為例,不管你有沒有去過法國,或許都可以正確答出「法國首都是巴黎嗎?」的答案。因為只要你曾聽聞過這項事實,並將它記下,它就會跟「你有一個妹妹」這個事實一樣,化為你記憶庫中的陳述性記憶。

自傳式記憶和陳述性記憶之間的差異一直引起神經心理學家相當大的興趣,因為大腦受損時不一定會同時影響這兩大類記憶的狀態。事實上, 我在多倫多羅特曼研究院的同儕布萊恩.萊文,就曾經描述過一個名為「嚴重自傳式記憶缺乏」(severely deficient autobiographical memory, SDAM)的全新記憶失能症狀。

有這類症狀的患者,雖然沒有辦法歷歷在目地回想過往經歷過的事情,但他們其他面向的記憶能力卻絲毫不受影響。舉例來說,這些人也許對他們與姊妹一起成長的童年記憶完全沒印象,也不記得自己在妹妹二十一歲生日時做了什麼事,可是,他們卻「知道」自己有一個妹妹,因為他們仍保有陳述性記憶,而這個事實就儲存在那裡。

在保有陳述性記憶的情況之下,這些喪失自傳式記憶能力的患者,大多還是能正常地過日子,並且往往不會注意到自己有記憶失能的狀況。以布萊恩研究過的個案來看,這些患者都沒有腦傷的病史,利用神經造影技術檢查其大腦,也沒有發現任何大腦受損的跡象。因此,至今這個現象的肇因仍是一個懸而未解的謎團。

不再受制於命運的安排

從約翰的掃描結果,我們可以歸納出一個結論,即:約翰仍保有發生意外前的記憶,甚至記得他最後一次度假的地點。即便我們不曉得約翰是用「自傳式」還是「陳述性」的記憶來回答我們這些問題,但可以肯定的是,就算他的大腦沒有同時保有這兩大類記憶,必定也有其中一大類記憶完好無缺,所以才能正確答出這些問題。

不僅如此,細細去探究約翰完成這項雙向溝通任務的過程,還能讓我們從中發現更多有關他大腦的祕密。我們就繼續延續剛剛的例子,現在想想看在回答「你有姊妹嗎?」這道問題時,你還需要些什麼能力。

最基本的,你至少要能夠聽得懂表達這道題目的語言。畢竟,如果你連題目都聽不懂,又怎麼有辦法回答問題。其次,你還需要有將這個問題暫存在工作記憶的能力,如此一來大腦才有辦法針對這個問題,在記憶庫裡搜尋、彙整出相關資訊,給出答覆。

沒有工作記憶,就等於沒有任何暫存資訊的能力,假如在這種情況下,你覺得你還能答得出這道簡單的問題嗎?絕對不可能!因為當大腦準備開始搜尋這個問題的答覆時,你就會發現自己已經忘了要搜尋什麼問題的答案!

實際上,比起單純的一問一答,那天掃描約翰的答題方式,需要動用到約翰更多的工作記憶,因為在他答題時,他不只是要記住我們的問題,還得一直記住答題的方式長達一個多小時:要答「是」就想像打網球,「否」則想像在自家走動。

更重要的是,約翰的回應除了證實他必定完整的保有這些認知能力外,亦向我們透露出許多其他訊息,讓我們能夠推斷出他大腦的哪些部位仍可正常運作。譬如,他能理解我們說的話,就表示他大腦顳葉掌管口語的區塊運作良好;他能將資訊暫存在工作記憶中,就表示他額葉裡負責處理最高等認知任務的區塊依舊克盡職守;最後,他能回想起出意外前發生過的事情,則代表他的中部顳葉皮質區和位在大腦深處的海馬迴並未受到任何傷害。

上述所說的這些心理活動,時時刻刻都在你我腦中上演,而且我們甚至連想都不用想,大腦就會自動為我們完成這些工作。然而,當時我們卻在一名被眾人宣判為植物人五年的腦傷病患身上,親眼見證了人類意識的精妙運作,這實在是太具有啟發性了!

遺憾的是,儘管約翰能夠透過掃描儀有效地和我們進行「雙向溝通」,但史蒂芬的團隊卻始終未能建立任何能夠直接在約翰床榻和他溝通的方法。以約翰當時的狀況,功能性核磁共振造影掃描儀顯然就是他和外界溝通的唯一管道。

在我們完成對約翰大腦的掃描分析後,醫師又重新為他做了一次全面性地神經狀態評估,並將他的診斷由植物人改為「最小意識狀態」。雖然掃描前後約翰的神經表徵並未出現任何改變,但我想,就某種角度來看,知道約翰的大腦尚有清醒的意識,或許多多少少對史蒂芬團隊的診斷有所助益,因為許多在掃描前模糊難辨的細小徵兆,在掃描後他們都可以果斷地將之視為是約翰意識的表現。

約翰只在列日停留了一個星期。先前約翰之所以會千里迢迢的從東歐來到列日,主要是為了讓史蒂芬的團隊評估他的意識狀態,所以結果出爐後,也到了他該重返家鄉的時間了。我們與他的緣分僅至於此,至此之後,我們就不曾再掃描約翰,也不曾再從他身上見證任何奇蹟。

多年後,我曾向梅蘭妮問起了約翰的後續狀況。她說,自從約翰返家後,奧黛莉就和他的家屬斷了聯繫。過去他們和家屬之間唯一的聯繫方式就是電話,但後來那些家屬提供給他們的電話號碼全都打不通了。

約翰就這樣猶如人間蒸發的突然消失無蹤。多年沉潛在意識灰色地帶之間的約翰,一度有幾小時的時間因為我們的掃描重啟和外界的溝通管道,然而這一切對他來說或許僅是曇花一現,爾後他恐怕再也沒有機會與外界交流。

這些病人與幸運之神短暫交會的機運總是令人唏噓,但在當時,這卻是常常發生的事。那個時候為了召募到合適的研究對象,我們只能盡可能地擴大招募的範圍,有時候甚至必須以完全不符合常理和經濟效益的方式將患者大老遠的接送過來,就只為了完成我們對這門科學的理想和抱負。

可想而知,我們有多希望能保有約翰這個研究對象,進一步去探究他的意識狀態,甚至更深入了解他的內心世界,但依當時的現實面來說,這一切宛如天方夜譚。其實,不論什麼時候我們都身處在機會主義的環境中──「優勝劣敗,適者生存」,更何況做科學本來就很重機運,很多時候科學上的突破都是出於偶然,而非人為的精心設計。

(本文為《困在大腦裡的人:揭開腦死、昏迷、植物人的意識世界,一位腦神經科學家探索生與死的邊界》部分書摘)

書籍資訊

書名:《困在大腦裡的人:揭開腦死、昏迷、植物人的意識世界,一位腦神經科學家探索生與死的邊界》 INTO THE GRAY ZONE:A Neuroscientist Explores the Border Between Life and Death

作者:安卓恩‧歐文(Adrian Owen)

出版:采實文化

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案