文|鄧津華(Emma Jinhua Teng)

譯|楊雅婷

將臺灣描寫成一片母系之地,可視為古典中國文學中悠長南方異色傳統的一部分。《楚辭》的古老詩歌傳說,建立起南方、女神與異國風情之間的連結,之後這種連結便一再重複演繹於整部中國文學史中。被利用以色誘吳王夫差的越國美女西施,其傳說更進一步讓南方被神話化,成為充滿感官愉悅與女性美的區域。最穩固確立「感性南方」的刻板印象者,也許是六朝的詩歌傳說。正是在此時期,描寫江南少女的諸首〈採蓮曲〉逐漸代表南方及其水路的感官意象。

對於南方少數民族的正史與野史記載,是這種刻板印象的另一來源。舉例來說,《漢書》等史傳指出,南方各處都有婦女在溪流中公開洗浴的風俗。傣族特別因此習俗而聞名,其形象仍廣為流傳於現今的中華人民共和國觀光客當中。事實上,將中國南方少數民族高度性化的現象,幾世紀以來一直維持著相當的一致性。

無論在史傳還是異聞錄裡,婦女的主導性,或者說性別倒錯,是「南蠻」記述中另一個備受歡迎的主題。例如《太平廣記.獠婦》便以性別倒錯為其關注焦點:

南方有獠婦,生子便起。其夫臥牀褥。飲食皆如乳婦,稍不衛護,其孕婦疾皆生焉。其妻亦無所苦,炊爨樵蘇自若。又云,越俗,其妻或誕子,經三日,便澡身于溪河。返。具糜以餉壻。壻擁衾抱雛。坐于寢榻,稱為產翁。其顛倒有如此。

舉例來說,明、清志書在述寫諸如苗族這樣的族群時,便依循類似的模式,強調女性的主導地位或性方面的主動自信。在一項對於明、清苗族再現的研究中,黛曼(Norma Diamond)發現:

苗族圖冊與志書文本都盡其可能凸顯正常性別角色的逆轉事例:儂苗男子要負責照顧嬰兒,八番苗則讓婦女從事大部分的農務,而在好幾個族群裡,男人和女人聯手耕作、一起劫掠別人(大概是移墾漢人)的田地,或是共同打獵。

關於中國南方邊界外的異國土地,遊記也同樣運用性別倒錯的借喻。舉例來說,馬歡對於宦官鄭和率艦下西洋的記述,便指出好幾個東南亞與南亞國家中的異常性別角色。比如他寫到暹邏國:

其俗凡事皆是婦人主掌,其國王及民下若有議謀刑法輕重,買賣一應巨細之事,皆從決於妻。其婦人志量果勝男子。

馬歡進一步描寫暹邏國的婦女不避諱與中國客人「同飲共寢」—至少從元代以降,這在中國遊記裡便是東南亞婦女常見的刻板形象。

無論在文學或歷史文獻中,將南方女性化的做法,恰與將北方邊境男性化形成對比。這些性別化的刻板印象受到好幾項因素影響:南方「蠻夷」中母系風俗的存在、北方「戎狄」與戰禍的結合、人類特性受環境決定(北方環境酷烈,南方則溼潤膏沃)的各種理論,以及六朝時期,相對於過度精緻且日益衰頹的南朝,積極擴張的北方王朝顯得強健有力。唐代對於北方邊疆與南方邊境的文學繪寫,又讓這些刻板印象進一步推演。實際上,南方男性被剝奪男子氣概,不僅源於南方女性被賦予權力,亦為該區域普遍被女性化之部分呈現。透過將南方民族女性化、將北方民族男性化,便得以讓「中原」理想的漢人自己居於中央,成為得天獨厚的範準。類似的現象亦可見於英國殖民者將印度北部的錫克族人再現為陽剛尚武,而將印度南部諸民族再現為感性陰柔的做法。

因此,臺灣原住民之女性化,不應理解為僅是一般「將他者女性化」情境的一部分,而是上述中國文學傳統內,區域性刻板印象之特定運作機制的一部分。當旅人描述臺灣原住民崇尚母權時,很可能受到他們原本就熟悉的、南方女性居主導地位的各種形象所影響。事實上,旅遊作家屢屢拿臺灣的「番」與「南蠻」或中國南部的「吳、越之民」相較。這種比附並不令人意外,因為中國文獻給予南方民族的各種族名—諸如「苗」、「獠」和「蠻」—雖然原本指的也許是各特定族群,但後來逐漸被概泛地用來統稱「南方蠻人」。因此,歸屬給任一特定族群的特性,也可以標示到其他族群上,成為對「南蠻」的部分籠統刻板印象。透過將臺灣原住民與中國歷史中的「南蠻」相比,清代作家有效地將曾經沒沒無聞的「東番」之島,重鑄為中國大陸感性而柔美的南境一部分,那是自唐代以來便為中國詩歌傳統中的讀者所熟悉至極的國度。

做為異色/情色南國之一部分,臺灣的這個形象更藉由對於出浴婦女、原住民的性習慣,以及女性柔美的種種描寫而更深植人心。舉例來說,郁永河便經常在遊記中,收入他對所遇婦女之身體樣貌(甚至是性吸引力)的觀察。他在某日的日誌裡記下「所見番婦多白晰妍好者」;另一日他又寫道:「又有三少婦共舂,中一婦頗有姿;然裸體對客,而意色泰然。」雖然文獻中時常提及男、女裸體(一般說來,裸露是行為不檢的徵象,因而也意味著文化低劣),但只有原住民婦女對於裸體之泰然自處,才會招致旅遊作家品評。由於在中國文化中,女性氣質端莊的主要標誌之一便是遮覆身體,因此在中國觀察者眼中,原住民婦女的大方裸露必然顯得格外奇怪而唐突。

部分基於這個原因,旅遊作家對原住民婦女的洗浴習慣展露極大興趣,他們特別指出此習俗的經常性與開放性。御史六十七甚至在遊記中以一整則篇幅討論「浴川」這個題目。他的描述明白將洗浴的行為情色化,連結到嬉戲、調情和窺淫上。女性的物化在清代風俗圖中特別明顯,她們通常被描繪成裸胸或穿著喜慶的服裝。

臺灣是一個充滿異國情調與感官享受的國度—最大力宣傳此形象者,莫過於有關原住民求偶與婚配習俗的描述了。在臺灣文獻中,最為人樂道的標準軼聞,便是青年憑其與少女合奏口琴的能力,來與少女締結婚盟。「和之」為雙關語,除了和聲之外,亦有交配之意。對中國讀者而言,這類傳聞軼事令人聯想到古代《詩經》中的歌謠主題,腦海中因而浮現某種原始性過去(primitive past)的諸多意象。同時,漢人認為原住民對於性方面的禮儀缺乏理解,這也標誌著後者未開化的地位。

儒家「男女授受不親」的訓誡,表明兩性在中國社會中不許有肢體接觸的禁忌;而不將兩性隔離、也不禁止其肢體接觸的做法,同樣也是原住民社會中缺乏性方面禮儀的標記。旅遊作家經常提到原住民男女雜坐而無序;另有清代旅人趁此機會享受窺淫,從事在其社會裡禁忌的其他行為。例如御史六十七便在其遊記中的「乳兒」題下筆記此條:「番無男女不親之嫌。番婦乳兒,見者從旁與相戲狎,甚喜,以為人愛其子,雖撫摩其乳不禁也。」原住民婦女的身體於是與端莊的中國女性身體形成直接的對比—後者在理想上是無從得見、亦無法觸及的。這類細節為風俗描述添加挑逗性的元素,同時鞏固臺灣做為一座可讓中國男子恣意與原住民婦女調情的夢幻島嶼形象。

通婚:婦女在跨文化融合中的角色

漢人男人可以輕易接近原住民婦女身體的想法,也影響遊記對於清漢人殖民威望的再現。在為數眾多的敘事中,不同族群間的婚姻或性關係被當成一種手段,用以再現殖民社會的族群階層,使人注意到漢人與原住民之間不均等的權力平衡。身為漢人的性欲望對象,「番婦」變成殖民者與被殖民者之間權力競賽的場域。舉例來說,郁永河觀察到島上的漢人:「且皆納番婦為妻妾,有求必與,有過必撻,而番人不甚怨之。」郁永河進一步將原住民婦女對漢人來說易於親狎的特質,再現為族群特權的產物:

客或狎之,亦不怒。其夫見婦為客狎,喜甚,謂己妻實都,故唐人悅之。……若其同類為奸,則挾弓矢偵奸人射殺之,而不懟其婦。

這類軼事將原住民描寫成明顯臣屬於漢人之下,毫無慍憎地為後者提供女人與勞力。戴了綠帽的原住民丈夫,甚至被說成把唐人之狎膩其妻解釋為一種讚美,做為她品貌出眾的證明。對清代的觀眾而言,這樣一則軼事足以確認漢人相對於被殖民原住民的優越地位。

郁永河聲稱漢人男子的種種越軌之舉是被允許的,其他旅遊作家則就記錄移墾漢人與當地民眾因這類關係而引發的衝突,反駁郁永河的說法。事實上,隨著異族通婚的比例在清代日益增高—這是由於移墾漢人的男女比例懸殊,不利單身漢覓偶—漢人對於原住民婦女的需求,逐漸被行政部門視為族群衝突的來源。 在一次地方叛亂之後,清朝官府於1737年(乾隆二年)下令禁止漢人男子與原住民婦女通婚。就法條而言,這道禁令被歸入「番界」的相關法規下,且正如隔離政策的其他面向一般,用意在維持族群現狀,從而防止族群衝突。

就像其他的界限法規一般,禁止異族通婚的戒令,發揮強化漢人與原住民區別的作用。1834年(道光十四年)所制訂的法規,其闡釋之措辭顯示該法之關注核心並不在通婚本身,而是漢人男子不當跨越族群分界,以及隨之而來的、可能「變成番人」的威脅。法條中嚴懲「散髮、改裝、擅娶生番婦女」的漢人男子;但對於娶生番婦女,卻仍保留髮辮與漢服的漢人男子,罰則就比較輕。在清代律法的觀點中,那些改穿原住民服裝而變成番人,並透過解辮散髮而藐視滿清習俗的人,顯然表明他們企圖生活在大清律法之外、不忠不義的「漢奸」身分。通婚也隱含類似的危險,但若仍維持著漢人與清人的身分標記(前者為服裝,後者為薙髮蓄辮),就會被視為較無疑慮。

雖然這些律令旨在維護邊境的族群區隔,但與十九世紀美國的「反異族通婚法」(anti-miscegenation laws)不同的是,清代立法的基礎並非對於「種族混合」(racial amalgamation)之恐懼,也不把異族婚姻設定為性犯罪(這條法規同樣被歸類在關於「越界」的管制下,再度顯示領土界限與族群界限之間,存在著概念上的連結)。儘管清廷認為在這段期間限制通婚以穩定跨族關是一種權宜之計,但當時顯然不存在針對這類結合的社會禁制。邵式柏發現:「中國人並不覺得漢人與原住民之間有種族上的劃分—亦即那種會阻礙原住民取得漢人的身分特性,或否認異族聯姻及其子嗣之合法性的劃分。」

事實上,在提倡同化主義之殖民政策的官員眼中,跨族通婚甚至可能有所裨益。例如一位地方官吏主張:「婚姻往來,民番無間,官不屏以異類,彼亦久將自化。」因此,身為妻子的原住民婦女,便可被視為跨文化融合的關鍵工具。確實,人類學家鮑梅立(Melissa Brown)曾論稱,在清代,「通婚是將中國的價值觀和習俗引入並散播於原住民社群的主要機制」。雖然關於下述現象尚未有充分深入的研究,但通婚或許也是將原住民習俗引進中國社群的重要機制,這一點可從1834年的法令所表達的恐懼中看出。陶仁明(Antonio Tavares)的研究便提供證據,說明經由婚姻而進入原住民社群的漢人男子,有「原住民化」(indigenization)的情形。

清代通婚法令的措辭,假定這些婚姻皆採取漢人男子「娶」原住民婦女的形式。對於原住民男子與漢人婦女成婚、以及原住民婦女「招」漢人男子為贅婿的情況,法令則保持緘默,使這些可能性幾乎都變成隱而不見。族群與性別特權在殖民脈絡中的交織,就這樣被刻入法規的字裡行間。

書籍資訊

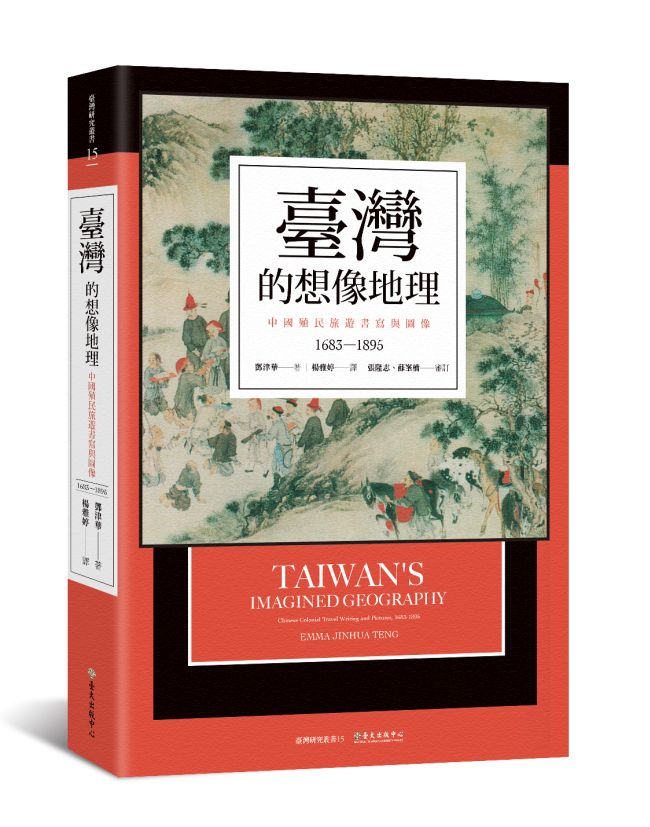

書名:《臺灣的想像地理:中國殖民旅遊書寫與圖像(1683-1895)》Taiwan’s Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, 1683-1895

作者:鄧津華(Emma Jinhua Teng)

出版:國立臺灣大學出版中心

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案