小時候看推理小說,總是忍不住翻到最後幾頁「對答案」,急著找出誰是兇手。長大之後慢慢戒掉這個壞習慣,學會遵守推理小說的公式,這才跟著偵探一步步解開最終謎團。直到看了《羊之木》這部電影,我卻產生一個奇特的念頭,想起小時候的閱讀方法說不定是對的。這是因為,《羊之木》恰恰是從結局開始講起的故事,追究的是那些殺人犯後來怎麼了?犯下罪行後,該怎麼面對接下來的人生?

在這部電影的背景之中,日本政府推動了一項創新的政策,開放那些罪名重大的殺人犯提前假釋。唯一的條件是:他們被指定要在臨海的魚深市生活數年,為這個人口流失的地方提供勞動力。這項政策既可以減少監獄的支出,又能夠助長地方的生產力,簡直是一舉兩得──只要實施的地點不是我住的地方就好。

偏偏本片的主角月末就住在魚深市,又是市公所裡的負責人員,必須親自接待六名甫出獄的更生人。月末一方面希望幫助他們融入當地生活,另一方面又恐怕這些前科犯接近自己的親友,由此陷入深深的迷惘中。至於這幾個重獲新生的更生人,也要帶著無法抹滅的污名烙印,想盡辦法獲得周遭人們的認同。與此同時,一場腥風血雨卻逐漸逼近平靜的魚深市……

乍看之下,《羊之木》是一部典型的懸疑片或推理片,出現了我們所熟悉的類型元素:封閉的小鎮、六個嫌疑犯、幾具屍體……但是,這部電影早就顛覆了類型的公式,因為本片的開頭就直接表明每個人都是殺人兇手。異於一般的推理題材,本片的核心並不在於誰殺了人?怎麼犯罪的?為什麼?相反地,《羊之木》所探問的是進一步的問題:這些殺人者該怎麼度過餘生?又要如何面對過去?如此看來,《羊之木》已經是一種類型創新,在推理小說停下腳步的地方開始思考。

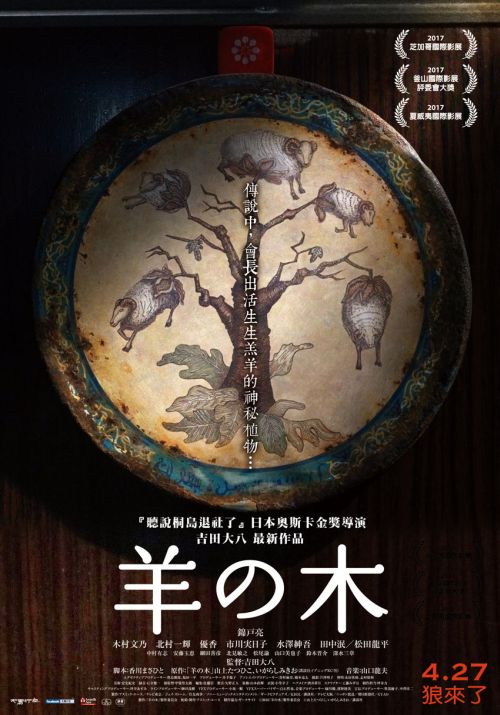

如果本片的一大主題在於「贖罪」,那麼「羊之木」的標題自然顯得意味深長。在猶太-基督教文化中,贖罪的人們會在儀式中獻上羔羊,透過這個祭物換取神的原諒;為此,祭壇上的無辜牲畜將被殺害,以便成為人們的替罪羊。這樣看來,「羊」的意象在片中似乎暗示了一個殘酷的命運:為了消除自己的罪名,這些殺人犯反而非得再度殺生。

的確,過往的陰影一再纏上這些更生人,使得他們總要面臨著重操舊業與殺人滅口的誘惑;又或者,這些更生人才是真正的替罪羊,成為了不公義的社會制度底下的犧牲品。畢竟,一個成熟的人雖然要為自己的行為負責,但犯罪畢竟牽涉到廣大的社會脈絡,絕非一人之過。片中的「羊之木」圖騰就透露了罪惡的複雜性:圖中的大樹在枝頭上結出了一隻隻綿羊,彷彿每個人的罪過都在這棵善惡樹上彼此串聯,連成一片盤根錯節的社會網絡。

片中,這顆奇特的善惡樹更是紮根於地方的土壤,而贖罪的儀式也體現為當地的祭典。在本片的一處高潮中,互不相識的五名更生人就被找去幫忙魚深市的當地祭典,正巧在遊行前的酒宴之中齊聚一堂。這場戲拍得相當精彩──看似和樂的宴會氣氛其實像是過飽和的溶液,只要一點點晃動就會打破平衡,叫人捏一把冷汗。更重要的是,他們所參加的祭典還意味著贖罪的宗教過程,而他們身上的白色祭服也象徵著無辜與純潔的嚮往。可惜的是,身為外來者的他們恐怕很難得到地方神的認同,而這場祭典遊行果然被突如其來的大雨所打斷。

老實說,我認為本片對於地方信仰的處理不夠完善。片中的傳統儀式只能說是為了取代現代法庭而存在,卻沒有在司法體制之外開展出更深刻的道德思辨,稍嫌薄弱了一些。在神秘主義的視角下,人的罪惡反倒被上綱為先天的「原罪」,失去了理當具有的社會屬性。一旦認定了某些罪人的天性就是罪惡的,彌補或矯正也就失去了意義,還不如大開殺戒。於是,《羊之木》的後段出奇地轉入北野武電影一般的暴力,以迅速的殺戮手法奔向結局(雖說也是一種蠻俐落的收尾方式)。

結果,本片雖然突破了推理懸疑類型的限制,卻意外落入黑道片的套路。不妨再做出一個比較:如果一般的推理片旨在找出最有動機殺人的兇手,那麼《羊之木》的最大惡人反而是一個缺乏心理動機的殺人犯,只因為他足以成為最冷酷的殺戮機器。他毫無理由殺人,可是他也毫無理由不殺人。這樣看來,《羊之木》也能說是某種「反推理」的另類嘗試。只不過,我還是寧願看到更多「後推理」的探索──關於犯案之後的贖罪、掙扎、和解。

電影資訊

《羊之木》(羊の木)-吉田大八,2018[台灣]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案