《散步》這小說是這樣開頭的──一天早晨,散個步的慾望向我襲來,我戴上了帽子,留下我的書房,或是那幽靈的房間,爬下樓梯匆忙地就出門去了──但小說家的作品卻踏上了更長的旅程。直至上個世界70年代後,羅伯特‧瓦爾澤(Robert Walser)才又被再次發現。無論是奧地利作家羅伯特‧穆齊爾(Robert Musil)說卡夫卡不過是瓦爾澤類型的一種特例,或是蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)口中所說的詼諧而甜美的貝克特。這個在《西方正典》作家清單中榜上有名的作家,在中文世界除了一些思想家偶而在文章提到,或許十年前中國某譯本的出現才稍微又受到了些注意。

如囈語的語言,瓦爾澤說:「我們開始生活在何等暈眩的處境之中,當明眼人都看得出來,市政單位、鄰人、公務員與輿論不僅容忍,甚至悲慘地大加讚揚,一切可以傷害職守、美與誠信的事情。」瓦爾澤不如韓波那般喊著要將暈眩固定。小說家1905年到1913年在柏林度過一生最精彩的部分,1907年瓦爾澤在柏林繼承會當秘書幾個月,促就〈秘書〉故事的誕生。那時柏林到處都是劇場,到20年代甚至爆增到三十七家劇院,更不用提其他的餐廳秀場。那是現代主義的場景,歐洲文明尚樂觀的時期。但他的筆下出現一段彷彿任何時代都可以成為預言的話,比如:

「我們穿制服。嗯,穿制服既羞辱又振奮。我們看上去就像不自由的人,這可能是一種恥辱,但穿著制服也很好看,與那些也穿著自己真正破爛骯髒衣服的人,身上的奇恥大辱,是迥然不同的。例如,對我來說,穿制服非常愉快,因為我以前從不知道該穿什麼衣服。但在這點上,我暫時也是自己的一個謎。」

這位被忽視的作家,在臺灣如此姑息的氛圍中顯得重要。他在〈詩人〉中寫著:「這個故事按理可以贏來一片哄堂大笑,但這笑聲竟然也不能把他們從這種悲慘的境遇中間解救出來。」如此當然,像是搖動這島嶼每個人胸中響亮的喪鐘。瓦爾澤字裡行間描寫社會無力的結構,一種無奈卻又理所當然的生活,無怪乎柯慈會說瓦爾澤絕對不是公開表白的政治作家。但在我眼底他卻總是私下以文字展露政治如何危害一切,如他在柏林試圖投知識分子所好的努力。

「一本書某種程度上是一副枷鎖;人們並非徒勞地談起一篇引人入勝的讀物。一本書讓我們陶醉,俯首聽命,讓我們為它著迷,也對我們產生影響,我們聽任自己喜歡這種獨裁統治,因為它是一種善行。花時間沉湎於一本書的人,不會利用這段時間在背後議論其親密的鄰居,何等粗枝大葉的錯誤。沒有什麼作用的閒談始終是個錯誤。」

這一段他談閱讀的文字在我翻著蘇珊‧貝爾諾夫斯基(Susan Bernofsky)這幾年的新譯時浮現,比如〈柏林與藝術家〉中,描述藝術家迷失於思考,他坐在中古遺跡的暗窗旁,陌生的晨光流著有關於他的一切,沒有思擾太多,就將他的白日夢往外送出到廣闊的地景中。我想著班雅明的「靈光」是否也在閱讀瓦爾澤有一絲思想的反應。

想著當1956年的聖誕節,瓦爾澤七十八歲躺在雪堆中,也許在他一場散步途中無意步進歷史。從來他不像是站在崖間看著雲海的人,卻像一首他的詩〈幸運者〉:

…總有某些東西

重要,對他卻依然陌生

他依舊傻得可以,但對此

或許有人反而嫉妒。他總是

透過人生迎向他人的錯誤

他曾被上下拉扯

他看見自己的有用與無用

被褒被貶,如同碎片也如同整體

他不斷向我們打開一種水平的視域,游蕩如人間的魚鏢,然後最後讓他如《柏林故事集》中〈在雪中一次返家〉標題所言,在雪地失去體溫,讀者朗誦著:「不久我可以聽到我不斷提及過的雙親、兄弟姊妹的語言,我的雙腳也會再次踏在故鄉的土壤上。」瓦爾澤曾經逝去,但在近六十年後,用雪的低溫銬上另一群讀者。

書籍介紹

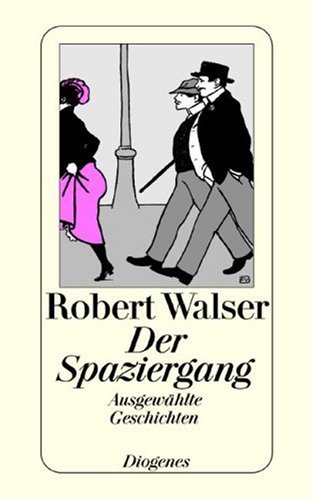

書名:《散步》Der Spaziergang

作者:羅伯特‧瓦爾澤(Robert Walser)

出版:〔瑞士〕第歐尼根出版社(Diogenes Verlag)

日期:2006(1917年初版)

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案