文|約瑟夫.馬祖爾(Joseph Mazur)

譯|王秋月

人們喜歡巧合故事,也認為它們相當稀有。而當同樣一群人的身分是可能導致死刑判決的陪審員時,他們認為鑑識上不幸的巧合不會這麼容易發生。陪審員仍然想要在定罪之前看到有力的鑑識證據,這是好現象。奇怪的是,從另一面看來,在證明清白的有力鑑識證據面前,他們通常都太容易直接定罪。一般公眾誤以為起碼在未遭污染損害的情況下,DNA證據是清白與否的絕對證明。然而,導致錯誤定罪的犯罪證據巧合,遠比我們以為的更可能發生。

光是把一個DNA圖譜與在案發現場採集到的樣本進行比對,並不足以作為證明有罪或清白的證據。亞拉.甘比拉西奧(Yara Gambirasio)的案子,就是眾多著名案例中的一個。二○一○年十一月,住在義大利北部小村莊布倫巴泰迪索普拉(Brembate di Sopra)的十三歲亞拉從家中失蹤。三個月後,她的遺體在離家六英里的另一座村莊中找到。調查過程多次碰壁,兩年之後終於發現比對結果。比對結果並非完美,但其與在亞拉的內褲上發現的男性DNA相當近似。比對結果指向一位事發當時人在南美洲的男性,也指向另一座城市裡一位曾舔過兩張郵票,死於一九九九年的男子。「這巧合太瘋狂了,」調查組組長某次在即將放棄唯一的可靠線索時,這麼對記者說。「他們之間沒有任何關聯,」她說。「你無法拼湊出整件事,這整個案子都很離奇。」故事峰迴路轉,案件最後終於解決了。幸好碰巧在南美洲的男子有如此明確的不在場證明,那位死去的男子也已經逝世。

陪審團成員應該理解,或至少經法官指示後理解,DNA分析是項極為複雜且詭譎的過程,可能輕易地就做出偽陽性或偽陰性鑑定結果。難以避免地,有些資訊會在僅僅是間接的情況下,就被解釋成直接相關、很可能脫不了罪責的結果。任何與案件相關卻沒被找出來的事實,都可能使得在解讀分析時失準。無獨有偶地,有些資訊明明是真實罪證,卻被做出脫罪解讀──這種可能性也總是存在。

一方面說來,DNA分析需要一些來自案發現場未受污染的生物跡證──血液、精液、皮膚細胞、髮根毛囊、唾液或汗液。樣本通常會受到環境中的DNA──植物、昆蟲、細菌或其他人──污染。另一個問題出在我們對於DNA指紋獨特性的理解。有些要問的問題:DNA指紋有多獨特?兩個人(不是同卵雙胞胎)是否可能碰巧擁有同樣的DNA圖譜?DNA分析是否完美?可能出現偽陽性或偽陰性的結果嗎?縱使樣本相當乾淨純粹,兩個人(非雙胞胎)的DNA判讀一致的機率──即便非常小──仍然存在。我們會想要把握機會,僅僅立基於DNA證據,便將遭指控、定罪的無辜之人判處死刑嗎?

至於取決於個別環境因素的偽陽性結果,全部的勝率估計介於100比1以及1,000 比1之間。樣本處理也可能出錯。尤其是在透過全面採驗DNA(DNA dragnet)來作鑑定時,算錯偽陽性的勝率可能導致無辜者遭受指控。實驗室很少──雖然還是偶爾會──錯誤解譯實驗結果。他們可能因為比對機率與隨機符合率(random match probability)碰巧匹配,而做出錯誤的實驗結果報告。遺憾的是,陪審員們很少收到關於偽陽性的頻率統計資料。而碰巧比對成功(兩個人有同樣的DNA圖譜)的勝率,以及偽陽性比對成功的勝率,都應該要於公正評價DNA證據時,列入考量。

垃圾學問有時候也會來攪和。許多人認為,頭髮樣本的證據屬於DNA證據。其實不然。只有在樣本含有髮根毛囊時,才能視為DNA證據。在多數鑑識案例中,毛髮樣本證據立基於主觀的顯微鏡觀察與比較,完全是偽證據。如果毛髮樣本中沒有包含髮根,就無法用可靠的科學方法檢驗出擁有者的身分。然而,數十年來,法庭都依賴所謂的毛髮樣本專家來做刑事起訴的見證。

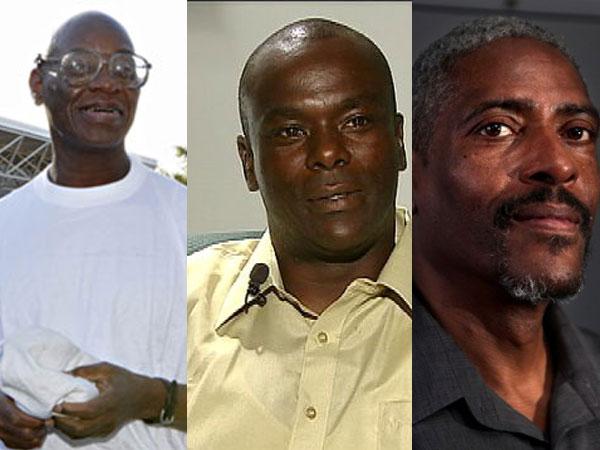

看這三名黑人男性的例子:唐納.蓋茲(Donald Gates)、科克.奧登(Kirk Odom)與杉太.特利普(Santae Tribble)。他們都因為顯微鏡下的毛髮比較證據而遭定罪,直到DNA分析結果與之不符。一九九○年,陪審團聽信了統計可能性遭到誇大的毛髮樣本比對結果,使得被控告為謀殺犯的特利普獲判二十年有期徒刑。在洗刷冤罪之前,他在監獄裡服刑了二十三年,這全都因為一根在滑雪板上發現的頭髮。

比對?比對出什麼?科學尚未能在樣本庫中為毛髮找到任何統計上有意義的頻率分配。那麼,哪來的科學證據?在缺乏細胞核DNA的情況下,一位經認可的專家如何能在無法經由科學方法確認毛髮樣本的擁有者是誰時,宣稱比對結果?但我們卻常常聽到專家告訴陪審團,做為證物的毛髮與特定人士有關:「就我的觀點看來,基於在實驗室裡的經驗,以及做過一萬六千次毛髮檢驗,我認為這些毛髮是死者的。」任何人都可以持有自己的觀點。但在法庭上,專家的觀點通常形同證明。這不僅僅是無稽之談而已;考量到我們可能使一個無辜的人遭到監禁,這是不負責任的。沒有人可以在做了顯微鏡分析之後,採取統計上的機率就鐵口直斷特定的毛髮樣本來自某個特定人士。

然而,過去二十年間,FBI的二十八名實驗專家中,有二十六名在作證時強調毛髮比對的樣本幾近確定。在特利普的案例中,一名專家聲稱比對結果「所有顯微鏡下的特徵皆符合」。最終發言時,起訴方以一項杜撰且誤導人的統計數字作結:毛髮不是特利普先生的機率,只有「千萬分之一」。

不幸的是,真實刑案的鑑識分析並不像我們在電視或電影裡看到的那樣萬無一失。更不幸的是,一般而言,真實世界的陪審員們相信法官告訴他們的話,以及他們聽到與沒聽到的事。他們聽到檢察官告訴他們──法官無異議的情況下──「DNA測試的準確率達百分之百。」百分之百準確的鑑識測試並不存在,但人們持續誤信DNA可以給出確切的肯定或否定答案。事實上,DNA分析取決於測試的有效性,以及與嫌疑人相關的遺傳群(heritage group)。但是法院把鑑識證據看作彷彿堅若磐石的科學般,完全不考慮任何它的局限性。在一起休士頓警察局犯罪實驗室及保管室的案例中,鑑識分析的檢驗誤導,「除了同卵雙胞胎之外,沒有哪兩個人會有相同的DNA。」任何一個在這犯罪實驗室工作、知悉DNA圖譜的原理者,都應該知道這句話相當不正確。

在正當程序中,若講究公平性,陪審團應當要被告」知,符合比對結果的可能性雖然小,但確實存在,因此不能夠把巧合的情況排除掉。在大多涉及DNA證據的案件中,標準做法是讓陪審團拿到「比對結果恰巧符合」的統計數據。一般情況下,不相關人士與被告的DNA圖譜隨機比對成功的機率也會告知陪審團。但這些數字對於陪審員來說不具意義,他們認為五十萬分之一的出錯率,形同絕對肯定。

(本文為《是湊巧還是機率?:巧合背後的數學與迷思》部分書摘)

書籍資訊

《是湊巧還是機率?:巧合背後的數學與迷思》 FLUKE:THE MATH & MYTH OF COINCIDENCE

作者: 約瑟夫.馬祖爾(Joseph Mazur)

出版:臉譜

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案