受訪|Aleida Guevara 記述|Sophie Haydock

翻譯|Mumu Dylan

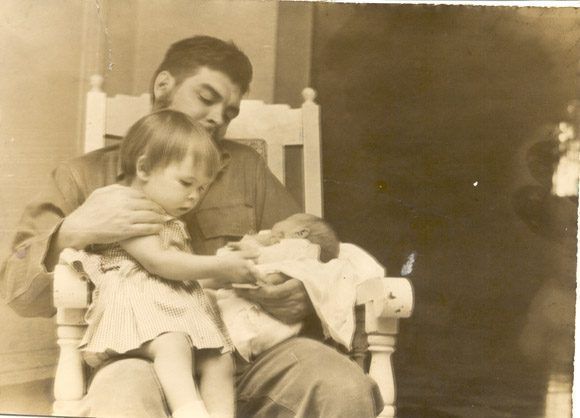

照片右邊手裡叼著雪茄的是我父親切‧格瓦拉(Che Guevara),左邊與他談笑風生的是其終生革命夥伴菲德爾‧卡斯楚(Fidel Castro)。雖然拍攝角度讓畫面看來像父親準備拿雪茄給我,但情況並非如此,事實上他幾乎不曾在我身邊抽煙。當時我還很小大概才三歲,也不記得這張照片是誰拍攝。我出生於1960年11月,而這張照片是1964年在哈瓦那的革命廣場(Plaza de la Revolución)拍下的。

父親雖然被後世稱為阿根廷革命家、游擊隊領袖與古巴革命的核心人物,但我們其實只是一個普通家庭。作為切格瓦拉的女兒,我從不認為自己身分特殊,對我而言最特別的是生長在深愛彼此的父母懷抱下。

作為孩子,我們很少與父親享受天倫之樂。五十年前,1967年10月9日他在玻利維亞被處決時,我只有六歲。母親塑造了我們的價值觀,並讓父親形象鮮活地長存於我們的記憶中。她從未把父親當作教導或威脅我們的方式,他在我們心中始終是那個好爸爸。

我們也從來沒有享有任何特權:因為父親痛恨這種事情,而母親同樣持守住這條界限。當她一夕間變成帶四個小孩的寡婦時,父親的朋友本想伸出援手幫忙。他們無法給予失去的親情,因此打算提供物質方面的協助。但母親從不允許這類事情發生,她教育我們:「你們必須靠自己站穩腳步,不能貪圖任何不是靠自己掙來的東西。」

我們經歷了艱難困苦的時期。在我十幾歲的時候,母親把自己的舊衣服布料拿來為其他兄弟姊妹做褲子。即便如此我們還是擁有快樂的童年:我們玩樂、我們歡笑,和其他古巴孩童沒什麼兩樣,一起與社區鄰里長大成人。

我和菲德爾很親近,相處時也很愉快。我與他擁有非常美好的回憶,我稱他是「mi tío」,意思為「我的叔叔」。我與他維持著良好關係,直到他於去年離世。小時候他經常抱著我,我也感到安心快樂。我父親與菲德爾叔叔總是很開心,並經常互開玩笑,他們彼此尊重和信任對方。

當父親去世時,菲德爾覺得自己有義務將壞消息告訴孩子,但我的母親則堅持表明這是她的職責。不過他告訴了我們另一件事,就是父親曾寫過一封信說,如果有一天他戰鬥失利,我們不用為他哭泣:因為當一個人為理想奮鬥而死時,就不需要這麼做。第二天,我被母親叫到房裡,她淚流滿面坐在床上,並拿出了這封父親的告別信。

信上寫道:「當你讀到這封信時,便知道我已不在你們身邊。」讀到這裡我也開始哭泣。這封信很簡短,父親最後溫柔地寫下:「這是爸爸給你的吻別。」我明白,我已經永遠失去了父親。

我擔任兒科醫生至今仍生活在哈瓦那,並對古巴的未來充滿希望。那我對人類存有盼望嗎?我們都沒有預知未來的水晶球,我只知道如果想要擁有不同的世界,我們必須努力實踐達成。我們不能等待它平白無故從天上掉下來,我們有義務起身為自己創造未來。

參考報導:Guardian

圖片出處:Cuba Debate

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案